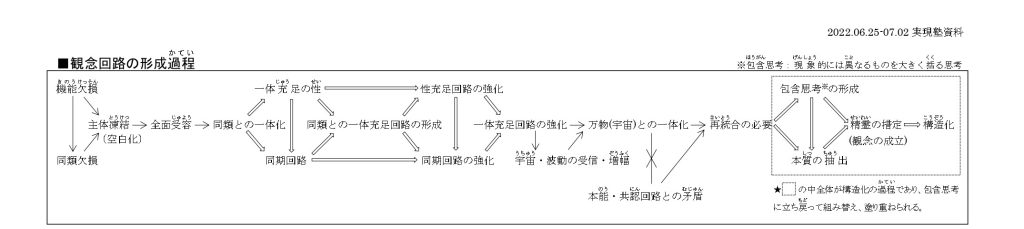

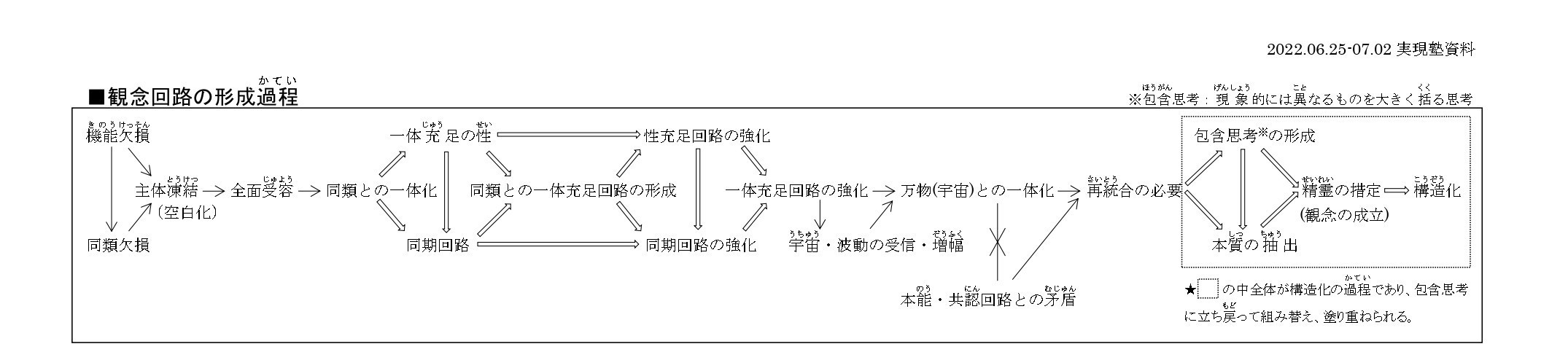

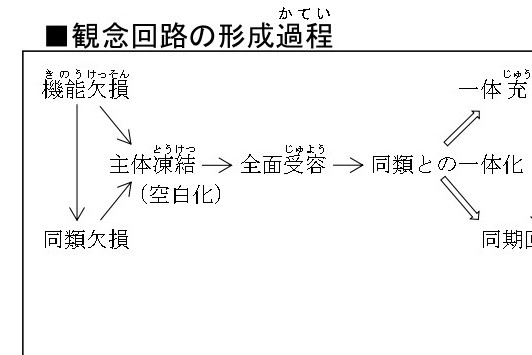

観念回路の形成過程16~万物(宇宙)と一体化できたのは何で?~

これまで人類の観念回路の形成過程を見てきました。今回も上記の図解を用いて、今まで深めてきたそれぞれの事象の関係性に迫ります。

今回扱う部分は、ココ↓!【万物との一体化】!

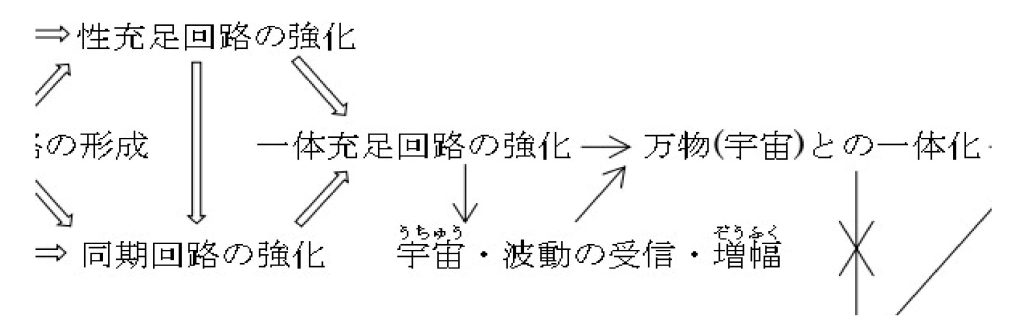

初期人類は、性充足回路の強化と同期回路の強化をすることで、一体充足回路を強化しました。これにより、初期人類は「万物(宇宙)と一体化」を可能にするまでに至ります。

続きを読む "観念回路の形成過程16~万物(宇宙)と一体化できたのは何で?~"

観念回路の形成過程⑮~「同類との一体充足回路」はどうやって強化したのか?~

これまで人類の観念回路の形成過程を見てきました。今回も上記の図解を用いて、今まで深めてきたそれぞれの事象の関係性に迫ります。

続きを読む "観念回路の形成過程⑮~「同類との一体充足回路」はどうやって強化したのか?~"

脳の進化史(1)脳って何?

新たなシリーズとして脳の進化史を扱っていきます。

右脳・左脳など興味を持つ方も多く、単に脳と言うと哺乳類の脳を思い浮かべる人が多いと思いますが、ここでは広義に行動するための判断機能を有するものとして、人類の脳に至る過程を遡って追求したいと思います。

画像はこちらよりお借りしました。

また、近年では、グリア細胞はたった一つの細胞で神経の生存環境の維持から神経伝達・脳血流の制御まで行うことができる、驚くほど多機能な細胞であるなどの解明が進んでおり、ニューロンに変わる脳の黒幕である可能性が高くなるなど、解明段階で未知領域が多くありますが、分かっている事実をベースに、現時点で整合性の高い仮説までたどり着きたいと思います。

観念回路の形成過程⑭~「機能欠損~同類との一体化」はどうやって起きたのか?~

これまで人類の観念回路の形成過程を見てきました。さらに今回は上記の図解を用いて、今まで深めてきたそれぞれの事象の関係性に迫っていきたいと思います。

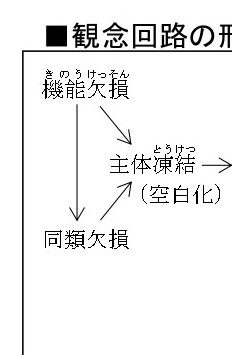

■機能欠損→同類欠損→主体凍結(空白化)

初期人類が置かれた機能欠損。

足の指が先祖返りして樹に登れなくなった(樹から落ちた)“機能欠損”状態が、初期人類の最大の外圧である“同類欠損”状態を生み出しました。

サル時代は“同類闘争”が最大の圧力源であり、活力源。さらに同類との同一視充足(共認機能)が最大の充足源になっていました。

つまり、“同類の存在”こそが活力源であり、充足源であったのです。

その同類が全くいないということは、活力源も充足源も失ったということ。

すなわち“外圧がなくなった”ということ。この状況は生物史上初の事態です。

それによって、自身の“内圧”(やる気など)も“全く生起しなくなった”ということなのです。

いわば“無”の状態と言えます。

サル時代の最先端機能である共認機能が全く作動しなくなると、そこに収束する全ての機能に加えて、“本能”でさえもまともに作動しなくなります。(食欲もわいてこなくなる等)

初期人類は、機能欠損から引き起こされた同類欠損によって、本能も共認機能も機能しない“無”の状態=主体凍結(空白化)の状況に陥りました。

■主体凍結(空白化)→全面受容→同類との一体化

主体凍結は上記で述べた通り、「本能も共認機能も全く機能しない」ということです。

しかし、過去の生物史を遡ると、主体凍結は何度か経験しているのです。

全球凍結時の「単細胞から多細胞」になる時には、“群生本能を一部停止”しているし、「胎内保育」も“免疫機能を一部停止”しています。仮死状態、冬眠状態も同様に本能の一部を停止しています。

これらは、適応戦略として主体的に行っている現象。

しかし、初期人類の主体凍結は適応戦略として行っているものではなく、自らの意志とは無関係に否応もなく、主体凍結(空白化)に陥ってしまったのです。(※主体凍結という言葉が適切か否かは今後も検討が必要です。)

主体凍結(主体がない)ということは意識が対象に溶け合い、全面開放している状態です。

主体がない状態で同類が現れた時どうなるでしょうか?一筋の光を見たような気持ちになりそうですよね。

相手の中に自分がいる、相手と自分との境目がない全面受容状態になるのです。

主体がない故に「全面開放→全面受容」に至れたのです。

全面受容状態とは、「敵も味方もない状態」。それは、赤ちゃんのイメージが近く、主体がなく全てを受けいれるという感じ。

同類を全面受容した、つまり同類と一体化した状態の充足度が高く、より同類との一体化を強化する方向へ可能性を見出していったと思われます。

人類は一体化充足を高めるため、性と同期に収束しているのが特徴です。これは次回以降に深めていきます。

続きを読む "観念回路の形成過程⑭~「機能欠損~同類との一体化」はどうやって起きたのか?~"

観念回路の形成過程⑬~人間は何故、音声言語に特化したのか?~

前回の結論;『人類の言語は皆で本質を追求するために登場した。』

そして今回は、『本質を追求するためには、身振り手振りをはじめ様々な表現手段がある中で、なぜ人類は音声言語に収束したか?』を追求していきます。

たしかに、相手に自分の意思を伝達するだけなら、動物並みの手段で十分な筈で、それを超えて人類が言語を発達させる必要があったのは、具体現象や自分の感情ではなく、措定した精霊とその本質を、仲間に伝える必要性があったからだと考えられます。

一体回路が把握したエネルギーの塊から、それが持つ本質を抽出しようとすれば直ちに追求が必要になります。つまり突き詰めれば人類の言語は皆で本質を追求するために登場したと言えそうです。

表現しようとした本質とは「ち」や「み」のような具象の背後に内在するエネルギーの態様です。

人類は抽出した本質という言わば、眼に見えない対象(一体回路が捉えたエネルギー)を表そうとしました。そのために、身振り手振り、表情、地面に形で描くなど、あらゆる手段を使って表現しようとしたのだと思われます。その結果人類は指先や表情筋がより豊かになり微細な表現を可能にしました。

ではなぜ微細な音声言語を更に人類は作り出したのか?当初は人類はおそらくサル並みの唸り声に近い発生しかできなかった思われます。しかし、本質を表す必要性があったから、後追いで人類は発声機能を発達させていったと考えられます。

★★★ではその必要性とは何だったのか?★★★

表現しようとした本質はもともとは一体回路で捉えた波動です。そのため、同じ波動である音声言語による表現が適しているというのがその一つの理由だと考えられます。

しかも音声の特徴は多様な波長の合成波です。つまり身振り・手振り等と異なる点は、僅か一音に多様な中身が凝縮できることにあります。

例えば「ち」という音声一言で本質を表現しようとすれば、その本質の核心まで伝えたい内容を削ぎ落す必要がありますが、音声には同時に削ぎ落した本質(様々な意味)を一音に凝縮できるという特性があるのです。

従って、他の手段での表現に比べて表現しうるスピードが格段に速いのです(例えば絵で描くことに比べてそのスピードの違いは明らかです)。

そしてスピードを必要としたのは包括思考と組換えによる本質の摘出と、それは何かという追求のためでしょう。そして摘出された本質を仲間と追求を重ねることに通じて、それを表現する最適の音声に収斂させていったのでしょう。

そして人類は音声が持つ伝達スピードを活用して、本質同士の関係や具象との関係=構造化を成し遂げて行ったのではないでしょうか?

続きを読む "観念回路の形成過程⑬~人間は何故、音声言語に特化したのか?~"

観念回路の形成過程⑫~人間の言語表現が他の動物と比べて際立って豊かなのはなぜか~

人類の特徴の一つに肉体言語(身振りや表情)による表現や、音声言語(言葉)による表現が、際立って豊かなことが上げられます。

もちろん動物にも肉体言語や音声言語は存在します。動物の言語は、敵の襲来など具体現象からくる危機や警戒を仲間に伝達するためのもの、あるいは充足感情の表現や相手に対する威嚇など自分の感情を相手に伝えるためのものです。

しかし、そのように相手に自分の意思を伝達するだけなら、動物並みの手段で十分な筈です。

画像はこちらからお借りしました。

では、動物の言語と人間の言語の本質的な違いとはなんなのでしょうか?

また、その違いが生まれた背景(外圧)はなんなのでしょうか?

続きを読む "観念回路の形成過程⑫~人間の言語表現が他の動物と比べて際立って豊かなのはなぜか~"

観念回路の形成過程⑪~言霊の事例紹介2~

現在、初期人類の観念回路の形成過程を追求中。

前回投稿に引き続き、言霊(万物の背後にある波動のエネルギーを「精霊」として措定したものを音声で表現)の事例を紹介します。

観念回路の形成過程⑩~言霊の事例紹介1~

前回の投稿では、人類固有の観念回路の形成過程について明らかにしました。人類は万物の背後にある波動のエネルギーを「精霊」として措定し、それを身振り手振りや表情で表していました。次第に、遠方にいる仲間や後世に引き継いでいくために、波動のエネルギーを音声(同じ波動)で表現していくように進化していきました。それが言霊の起源となります。

前回は「ち」と「み」について着目し、「ち」には人間の生命や力の源、「み」にはエネルギーや命の源が結実したものを示しており、初期の観念や精霊の原型を色濃く残している言霊だと思われます。今回は、別の事例を紹介していきます。

観念回路の形成過程⑨~言霊が現観念か!?~

前回のプログでは、現在の我々でも皮膚感覚で自然界(宇宙)の波動(エネルギー)をキャッチしていることが、分かっていただいとと思います。

本質の抽出というのは、“全体を”対象化・把握したうえでできること。

言い換えれば、全体を対象化しないことには「本質の抽出」はできないと考えます。つまり精霊を措定(感じ取れる)できたのも、「本質の抽出」ができたから。

「精霊の措定」も「本質の抽出」と同時期に発生したと考えられます。

初期人類はどのようなものとして精霊を捉えていた(措定した)のでしょうか。「本質の抽出」「精霊の措定」についてもう少し詳しく見てみたいと思います。

霊性をどのように捉えていたかは、その後に登場する言語にそれを解くカギを見ることができます。

では皆さん、水虬、雷、大蛇、刀から何を連想するでしょうか?

観念回路の形成過程⑧~精霊って?~

前回のブログでは、初期人類が陥った新たな外圧である「万物との一体化回路と本能・共認回路との矛盾」を見てきました。

>>>

本能は対象を「エサか、敵か」などのプラス・マイナス回路で判断し、それに基づいて行動指令を下す。

共認回路は同類闘争の敵・味方や相手と共感でプラス・マイナスがある。

しかし一体化回路はそんなプラス・マイナス判断なしに全ての対象と一体化する。そのままでは(洞窟の外では)生きていけない。

(中略)

この矛盾を突破するために、本質の抽出と、精霊の措定(概念化)を行いました。どういうことか?

>>>

今回は「その矛盾をどうやって突破したのか」を詳しく見ていきたいと思います。

矛盾を突破するのに鍵になるのが、「本質の抽出」「精霊の措定」。

これらは一体どういうことなのでしょうか?