2009-09-25

植物の適応戦略~外敵を寄せ付けない!~

もうすっかり秋めいてきましたね~

今回は秋の河原の  植物

植物  の不思議を紹介します 😀

の不思議を紹介します 😀

十月ごろになると、河川敷、鉄道沿線、空き地などで、あたり一面、黄色に染まったセイタカアワダチソウの大群落を見かけたことはありませんか?

和光市HPより

![]()

体細胞分化能の進化過程

私たち多細胞生物はなぜ、どのようにして誕生したのか?本ブログ5月の記事「生命の起源と進化に学ぶ-6-多細胞生物の誕生」では、多細胞生物へ至る大きな進化過程が以下のように整理されました。

減数分裂の機能を獲得し、安定と変異を両立することが可能になった、2n体の単細胞生物から、多細胞生物が登場します。

1.体細胞と生殖細胞の分化

2.体細胞の専門分化と統合

3.生殖細胞の精卵分化

4.オスメスの躯体分化

5.オスとは何か、メスとは何かのまとめ

6.動物と植物の進化戦略の違い

この記事では、この中でもとりわけ、様々な体細胞の分化を成立させたメカニズムが、いつ頃、どのような外圧の下で獲得されたのかを考えてみたいと思います。

つづきはクリックのあとで。

![]()

共生思想ということ

いままで生物史で生物間の共生について調べてきましたが、もっと幅広い視点で捉えた「人間と自然との共生」についての記事が、るいネットに投稿されていたので紹介したいと思います

この記事を読んで、忘れかけていた本来の自然と人類のあり方を再認識することができました☆

続きはクリックを 😀

外圧適応態

多様な進化を遂げた生物。では、進化の必要性はどこにあるのか?

それは、外圧(の変化)に適応するところにあります。時代時代の生物のありようをみるときには、姿かたちばかりにとらわれていたら本質はみえません。その時代の外圧状況・変化をつかむことが進化の本質をつかむことに繋がります。

では、外圧とは何か?

多くの人に連想されるのが巨大隕石の衝突あたりでしょう。当然それもありますが、それは史上ごく稀な外圧の変化。稀にみる大きな外圧の一例です。そのような巨大な圧力だけでなく、実は、生物はいつ何時も外圧にさらされています。そして、常に適応を目指しています。

そんな外圧適応態としての生物と進化を読み解くためのキーになる投稿を、昨日に続いて同じく るいネットの注目投稿から紹介します。

![]()

生物の根本認識

どうやら私たちは、「生物」を識る上で大きな認識転換を図る必要がありそうです。

![]()

生命は共同性を下敷きに進化を遂げてきた

>今、人類は大きな時代のうねりの中にいます。こんな時代こそ「自然の摂理」に導かれた羅針盤が必要です。素人の持つ自在性を存分に活かして、みんなで「生物史」を紐解いていきませんか。

上記の文章は、当ブログの紹介投稿をそのまま引用していますが、まさに現代は時代の転換期であり、従来の思想(ex.近代思想)では、これからの次代に立ち向かっていくことはできないと考えています。

そこで何よりも手がかりなるのは、生命誕生から人類まで脈々と続いてきた「生命進化の歩み」であり、そこで培われた「自然の摂理」です。

しかし、生物という学問それ自体も、ややもすると近代思想的な見方で実験・分析されがちであり、それがかえって現代の閉塞感を助長させてしまう可能性があることにも注意を向けなければなりません。

今回は「生命とその共同性」について、過去追求された投稿を元に振り返ってみたいと思います。

続きを読む前に、クリックお願いします。

![]()

両生類からホ乳類へ-5-人類の乳房はなぜ1対(2つ)なのか?

みなさん こんにちわ

今週の「両生類からホ乳類へ」シリーズも  回目 😉

回目 😉

本日はホ乳類には欠かせない身体機能である乳房について見てみます

画像はコチラよりお借りしました

私たち人間には胸部に一対の乳房がありますが…

さて、この乳房が出来たのはいつからなんでしょう?? 🙄

乳首の位置ひとつをとっても、真猿類の乳首は胸部に一対と決まっていますが、原猿類では多様です。

コビトキツネザル科では胸部、腹部、鼠径部に各一対計三対6個の乳首があり、キツネザル科のエリマキキツネザル属では胸部に一対、腹部に二対計三対6個の乳首があり、アイアイ科では乳首は一対ですが、それは下腹部にあります。

リンクより引用

上記にあるとおり、

原猿⇒真猿⇒類人猿⇒人類の進化上、どうやら真猿の段階で乳房の位置と数が決まったようなのです。

なんでなの?? ![]() と思った方、ポチッ

と思った方、ポチッ  と押してから続きへどうぞ

と押してから続きへどうぞ

![]()

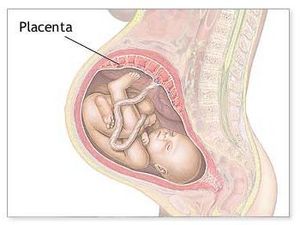

両生類からホ乳類へ-4-胎生(胎内保育)機能と胎盤の進化

写真はコチラから

「両生類からホ乳類への進化過程」を追求するにあたって、

「胎生=胎内保育」機能に改めて注目 ![]() してみたいと思います。

してみたいと思います。

「妊娠」という現象は、ヒトとして基本的な生命現象なわけですが、考えてみると・・・ 🙄

精子と卵子の合体(受精)から、わずか10ヶ月程度で約3kgの胎児、同時に約0.5kgの胎盤がつくられるという驚異的な生理現象です。

最近の進化学説によれば、最古の胎盤をもつ哺乳類(有胎盤類)の登場は、白亜紀前期の「エオマイア」(リンク)あたりのようです。

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

両生類からホ乳類へ-3-卵胎生とは

両生類から哺乳類への進化をたどると、陸上へ適応する為の「羊膜化」→より広い温度域で生活できるよう「恒温性」といった機能を獲得していっている。

そして、これから哺乳類の特徴である「胎生」に繋がる部分を見ていきたい。

↓応援クリックお願いします。

![]()

両生類からホ乳類へ -2- ホ乳類の恒温性

前回に引き続き、両生類からホ乳類への流れを紐解いていきます。

今回のテーマは恒温性について 😀 。

ではポチッとお願いします。