2020-07-30

衝撃!日本では既に”集団免疫が達成”されている

日本中、新型コロナの第二波で「不要不急の外出は控える。三密は避ける」事が市民の義務の様な圧力が発生している。

この事は、自然界の摂理に反する行為の様に思える。

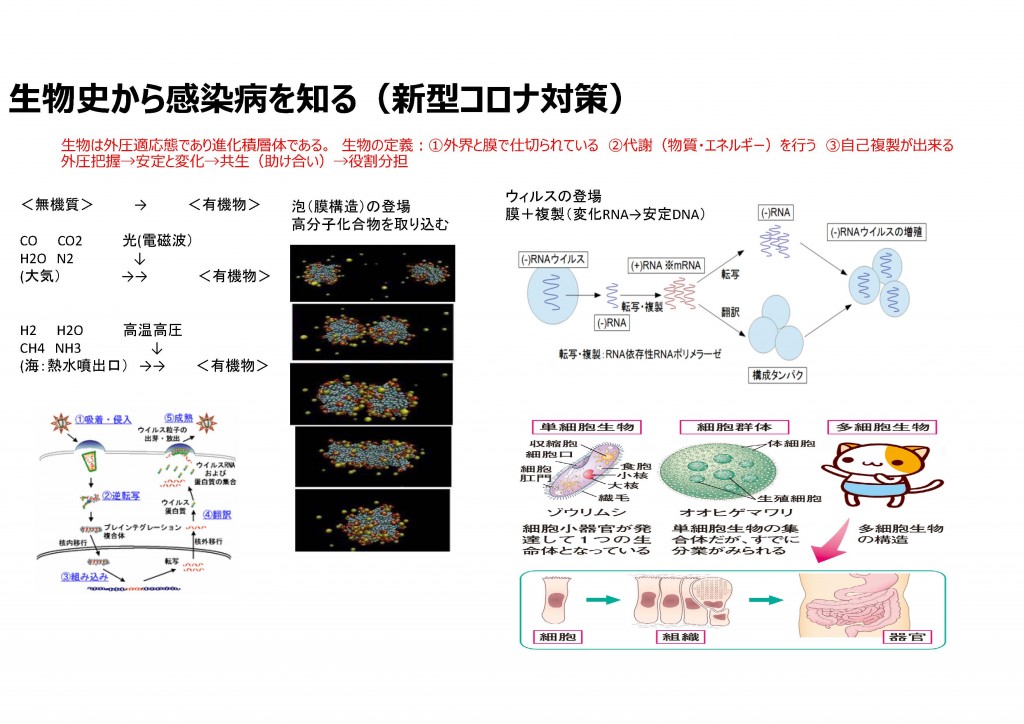

生物史を調べていると、感染病の病原菌はウイルス/細菌/寄生虫であり、最も初期の生命体であり人の細胞と共生関係にあり、決して敵対する物ではない。

又感染病法の基づく危険度は下記の順になっている。

・1類感染症:エボラ出血熱/ペスト/ラッサ熱

・2類感染症:結核/SARS/鳥インフルエンザ

・3類感染症:コレラ/赤痢/腸チフス

・4類感染症:黄熱

・5類:インフルエンザ/梅毒

・新型インフルエンザ等感染症:再興型インフルエンザ等/新型インフルエンザ

今回の新型コロナは、最も軽い感染症の部類に当たる。

>我々がやっている事は全く無駄で逆効果であり。メディアは真相を報道しない。国民は真相を知らずに怯えているという構図ですね

との記事を転載します

ゲスト:京都大学大学院医学研究科特定教授 上久保靖彦氏

「インフルエンザに罹っているとコロナは入ってこない。今年は米国でインフルエンザが大流行しましたが、その時はコロナ感染者が少なく、インフルエンザが治まってきた時にコロナ感染が増えたのは必然だった」

「コロナはまず昨年11月に中国で『S』型ウィルスが発症し、それが日本に入ってきていた。その後『K』型ウィルスが蔓延して日本に入ってきた。この『S』と『K』は武漢のような肺に症状が出るようなものではなく風邪程度のものです。だから日本人は気が付いていなかった。武漢の肺炎は『武漢G』型という変異なものです。日本人は『S』と『K』で免疫を持っていたので『武漢G』が日本に入ってきても大きな症状にはならない。この『武漢G』 は欧米で『欧米G』型となって大流行するが、日本人は『S』と『K』で免疫を持っていたので大きな症状とはならない」

松田学:「お聞きしたかったのはPCR検査でよく『陽性』って言いますけれど、『感染している』と『菌を持っている』というのは違うんじゃないんですか?」

上久保靖彦:「そうです。『S』とか『K』は(日本人が)最初に感染した、つまり免疫を獲得したということです。免疫を獲得するには日数が必要です。これが本当に感染したということです。私は今年1月に1か月くらい症状が続く『K』の感染を自覚しています。こう言うと『私もそういうことがあった』と仰っている人がおられますが、今年1月近辺に少し変わった咳が続いたとか、痰がよく出たとか、そういう人は『K』型の感染だったんです。これが本当の『感染』です。そこで『免疫』を獲得したんです。

そうしますとウィルスというのは年間通じてあります。今回も武漢から『S』が入ってきて、次に『K』が入ってきて、その次に『武漢G』が入ってきて、それから『欧米G』が入ってきて、そして『Y』が入り、『H』が入りと、このようにウィルスというのは上陸し続いていくし変異も起こる。

ですから免疫を獲得したところにウィルスが入ってきても非感染です。獲得した免疫がこのウィルスを押し出します。サイトカイが出ます。これは大体半日から1日くらいです。37度くらいの微熱がある状態で、翌朝には熱は下がっています。これは入ってきたウィルスを免疫がやっつけたということですから悪化しません。

だから今のPCRの集団検査でたくさんの感染者が出ていることになっていますが、その方々は症状があるから検査をしたのではなく、集団検査で無症状の方を検査しているんです。その検査で『陽性』が出る。無症状の『陽性』の方はすでに免疫を持っている方で、その方にウィルスが入ったということがPCR検査ででてきたということですが、すでに免疫を獲得しているので悪化することはない。今、そういう人をカウントしているんです」

松田学:「『陽性』反応で感染と言っても、免疫があって問題がない人が結構いるということですね」

上久保靖彦:「そういうことです」

松田学:「そこが今わかっていないんですね」

上久保靖彦:「今、死亡数は『武漢G』『欧米G』が入ってきていた時のように増えているかというと増えていない。死亡者が増えないということは免疫を持ったということです。PCR検査というのは調べれば調べるほど『陽性』の方が出ます。3~4日間も熱が下がらない人を検査していたのから、集団検査で症状のない人を調べています。私も症状がなくてもPCR検査したら『陽性』が出るかもしれない。これはその時ウィルスが入ったら『陽性』が出ますから」

松田学:「今、東京都が感染者200人超えたとかやっていますが、それは『陽性』と言っても全然問題のない『陽性』なんですね」

上久保靖彦:「そうです。これは誰を調べても『陽性』が出る可能性があるが、免疫を持っていますので『陽性』にカウントしても意味がない」

松田学:「PCR検査で『陽性』が出ても問題はなくなっているということですか?」

上久保靖彦:「今はそうなっています。日本人は『欧米型G』で85%の方が免疫を持ち、その後も『Y』や『H』が残っているので、日本人のほぼ100%が免疫を持っています」

松田学:「素朴な疑問ですが、免疫を持っている人もPCR検査をしたら『陽性』になるんですか?」

上久保靖彦:「ウィルスはいろんなところにいます。ここにもありますが、これを舐めたらウィルスが入りますが、それをPCR検査したら『陽性』になります。しかし免疫があるので何も起こらない。これは感染ではない」

松田学:「これを理解したら、全然違う風に見えてきます。問題がなくてもPCR検査は『陽性』が出るんですね」

上久保靖彦:「免疫を獲得した人はPCR検査をする必要はありません。それでも調べたい人は正しい抗体のキッドで調べるべきです」

松田学:「感染した人がまた感染する可能性は?」

上久保靖彦:「免疫は使わないと廃れる。ウィルスが入るから免疫が反応して追い出す。免疫にエンジンがかかるんです。エンジンを定期的にかけていかないと免疫は廃れてしまう。免疫があっても秋以降までずっと何もないと、中には免疫が廃れた人が感染して第二派が来る可能性がある」

松田学:「活動してウィルスにさらしている方が免疫が維持されるんですね」

上久保靖彦:「そうです」

__________________________________

木材の「ウイルス不活化」 ~「リグニン」の抗ウイルス効果 ~

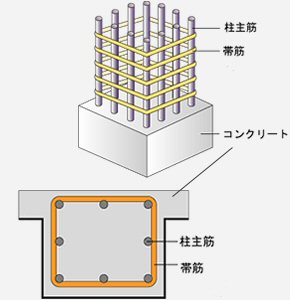

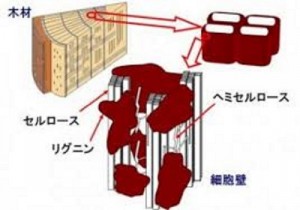

>木の幹はよくコンクリートの建物に例えられます。セルロースは鉄筋のような役割をして縦方向を維持し、ヘミセルロースは鉄筋と鉄筋を繋ぐ針金のような働きをしています。リグニンはコンクリートのようにセルロース、ヘミセルロースをしっかりと固めています。 <リンク

木材には「ウイルスを不活性化させる効果」があるようです。さらに、木材の幹を構成する「リグニン」自体にも「ウイルスに抵抗する力」があようです。

木材の「ウイルス不活化」

天然住宅の読み物 田中優コラム 木材の「ウイルス不活化」① より。

相変わらずテレビでは「新型コロナウイルス」感染の話ばかりしている。「三密」を避けるだとかで「自粛」「社会的距離」の話ばかりしている。でもこんな身動きできない息苦しい社会をみんな望んでいるんだろうか。

調べてみると死亡者の中央値は八十歳代で、既往症のない人の被害はー%もない。しかも対策としての薬理もいくつか見つかっている。なのに若い人たちをステイホームに閉じ込めていていいんだろうか。隔離すべきなのは大多数ではなく、少数者の方で良いのではないか。

それともう一つ、個人の免疫力の向上と共に、ウイルスを不活化させる方法はないのだろうか。相手が雑菌なら「殺菌」だが、相手がウイルスだと生命体かどうか怪しいので「不活化」という。

それが住んでいるだけで自動的にウイルスを不活化できたらすばらしい。できるのか。

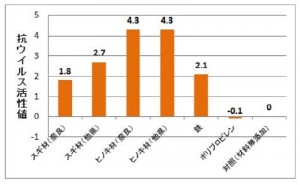

不思議なことにそれができるのだ。以下のグラフを見て欲しい。このグラフは大きいほど「抗ウイルス活性値」が高い、要は菌で言えば「殺菌力」が高いのだ。

スギよりヒノキの方が高いようだが、スギで十分だ。ヒノキの成分だと目が覚める効果があって寝室には向かないかもしれないので。

これは木材の中の精油分の効果だろうから、高温乾燥した木材にそれだけの効果があるかどうかわからない。要は天然住宅で使っているような「低温乾燥材」であれば文句なしに抗ウイルス作用があるのだ。

ただ何年続くのかはわからない。我が家は土台にヒバを使って建てているが、「蚊殺しの木」と呼ばれる通り室内に蚊が入ってこない。「蚊取り線香いらず」なのだ。蚊取り線香を使うと喉が痛くなるので使いたくない。いつまで「蚊殺し効果」が続くのかはとても気になるのだ。今のところ五年になるが、大丈夫だ。「ヒバオイル」も売っているので、効果が落ちてきたら壁に塗ろうと思っている。

それで蚊だけでなくて、 ウイルスから守られるなんて、とてもいい話だと思わないか。

天然住宅の読み物 田中優コラム 木材の「ウイルス不活化」③ より。

木材の「リグニン」の抗ウイルス効果

そもそも木材というのは、例えて言えば「鉄筋コンクリート」と同じ構造になっている。鉄筋に当たるのが「セルロース」で、コンクリートに当たるのが「リグニン」だ。このリグニンがセルロースを取り囲むことで強さを維持している。

しかもありがたいのは、この「リグニン」自体にも「抗ウイルス効果」があるのだ。その薬理効果を応用しようという研究が続けられている。しかしリグニンこそものすごく多様で、樹種によって内容が異なるのだ。「~~の木」ならこんな効果がという形で違ってしまうのだ。

私たちの生活をウイルスが脅かしているように、植物に対するウイルスもいる。木は動けないので、その分たくさんの方法でウイルスを不活化する。ウイルスを不活化させるだけではない。ウイルスの結合する「スパイク蛋白質」を壊したり、本体のRNAをDNAに逆転写することを邪魔したり、多種多様な抵抗力を持つ。

しかしだからと言って、ウイルスは必ずしも敵ではない。ウイルスの感染により進化した例は動物の方がわかりやすい。働きハチは、外敵が来た時に「死を覚悟して攻撃行動に出る」ものと、逃げ出すハチがいるそうだ。この攻撃するのは、脳内がウイルスに感染しているかどうかによるそうだ。ちなみにこのウイルスは「カクゴ(覚悟)ウイルス」と命名されている。

植物ももちろん「干ばつ」に強くなったり、「高温」に強くなったりする力をウイルスから得ている。ウイルスは二酸化炭素の蓄積に至るまで様々な役割があるそうだ。ヒトも母体は血液型の異なる胎児であっても異物とみなさずに育てるが、これは「胎盤」の機能のおかげだ。その胎盤の機能はウイルスからのプレゼントと考えられている。しかしこれらはまだ氷山の一角にすぎない。

私たちの存在は他の様々なウイルスや生命体と共に生きている。それらを殺すのではなく共存して生きていくための知恵が必要なのだと思う。そのときにも自然の素材の力を借りることができないだろうか。プラスチックではなく木材だったり、抗生物質でなく腸内で作り出される免疫機能だったり。

何よりヒトは自然の素材と、生命体としてずっと長く共存してきたのだ。そこに未来への扉を開く鍵があるのだと思う。リグニンの研究は、まだ始まったばかりだ。

(以上)

【実現塾】多細胞化から雌雄分化へ

前回、分裂の原初的意味は、DNAが傷ついて死んでしまう前に、分裂して一から再構築することで、さらに長命化を図るという機能の獲得であり、その実現体が、40億年前の海底の熱水噴出口の近くで誕生した細菌=好熱菌であることを書いた。

この段階では、オスとメスへの分化機能は獲得していない。しかし、その機能は多細胞時代になって一気に獲得されたものではなく、単細胞時代から段階的に進化して現在に至っている。

今回は、その進化を追ってみよう。

実現論 前史

生物史上の大進化はいくつもあるが、中でも生命の誕生に次ぐ様な最も劇的な進化(=極めて稀な可能性の実現)は、光合成(それによって生物界は、窒素生物から酸素生物に劇的に交代した)であり、それに次ぐのが雌雄分化であろう。生物が雌雄に分化したのはかなり古く、生物史の初期段階とも言える藻類の段階である(補:原初的にはもっと古く、単細胞生物の「接合」の辺りから雌雄分化への歩みは始まっている)。それ以降、雌雄に分化した系統の生物は著しい進化を遂げて節足動物や脊椎動物を生み出し、更に両生類や哺乳類を生み出した。しかし、それ以前の、雌雄に分化しなかった系統の生物は、今も無数に存在しているが、その多くは未だにバクテリアの段階に留まっている。これは、雌雄に分化した方がDNAの変異がより多様化するので、環境の変化に対する適応可能性が大きくなり、それ故に急速な進化が可能だったからである。

事実、進化の源泉はDNAの多様性にある。つまり、同一の自己を複製するのではなく、出来る限り多様な同類他者(非自己)を作り出すことこそ、全ての進化の源泉であり、それこそが適応の基幹戦略である。しかし、同類他者=変異体を作り出すのは極めて危険な営みでもある(∵殆どの変異体は不適応態である)。従って生物は、一方では安定性を保持しつつ、他方では変異を作り出すという極めて困難な課題に直面する。その突破口を開いたのが組み換え系や修復系の酵素(蛋白質)群であり、それを基礎としてより大掛かりな突破口を開いたのが、雌雄分化である。つまり、雌雄分化とは、原理的にはより安定度の高い性(雌)と、より変異度の高い性(雄)への分化(=差異の促進)に他ならない。従って、雌雄に分化した系統の生物は、適応可能性に導かれて進化すればするほど、安定と変異という軸上での性の差別化をより推進してゆくことになる。(注:本書では差別化という概念を、優劣を捨象した客観的な概念として用いる。)

実現論で、 『進化の源泉はDNAの多様性にある。つまり、同一の自己を複製するのではなく、出来る限り多様な同類他者(非自己)を作り出すことこそ、全ての進化の源泉であり、それこそが適応の基幹戦略である。』とあるように、変異促進機能の代表格はDNAの多様性にある。

例えば、40億年前に分裂機能の獲得した、海底の熱水噴出口の近くで誕生した細菌=好熱菌という原初の細胞生命体の遺伝子は、この後に進化した大腸菌などの原核単細胞遺伝子に比べても半分以下の小さなものでしかない。

かつ、そのほとんどが現在も設計図として機能しており、生きていくために必要な遺伝子以外の蓄積はほとんどない。よって、遺伝子の多様性は極めて小さいく、変異促進機能もほとんど持ち合わせていない。

それに対して、その後の生物は普段使わない遺伝子を徐々に蓄積していく。その蓄積は、他の個体の遺伝子を取り込むこと等で実現される。

そして、危機時に、それまで他の個体から受け取り蓄積した「他遺伝子」を使い進化を遂げ、新種が生まれる。この新種の中から外圧適応的なものが現れる。そして、その新種がその後の世界を生き残っていく。

このような変異促進機能は最終的に雌雄分化=躯体分化に行き着く。それは同時に、多細胞化への道のりでもあり、多細胞化の最大の目的は雌雄分化の実現のためにあるともいえる。

それらを、単細胞時代から追っていくと、

☆30億~25億年前:接合機能の獲得(原核単細胞生物の誕生)

大腸菌などの原核単細胞生物は単純分裂だが、接合による遺伝子注入という変異促進機能を獲得した。接合によって、変異要素としての普段は作動しない「他の遺伝子」を蓄積。危機においては、この「他遺伝子」を作動させた新種の中から新しい適応態が登場する。そして、適応力が上昇したこの系統の生物だけが生き残っていくことになる。

例えば、大腸菌は、プラスミドと呼ばれる普段は使われていないを持っている。それを、危機に瀕した外圧適応度の低い繊毛の無い大腸菌に対して、接合により遺伝子を注入する。すると、その大腸菌は注入された遺伝子を使い進化を遂げ、繊毛のある適応度の高い大腸菌に進化するなどの現象が起きる。

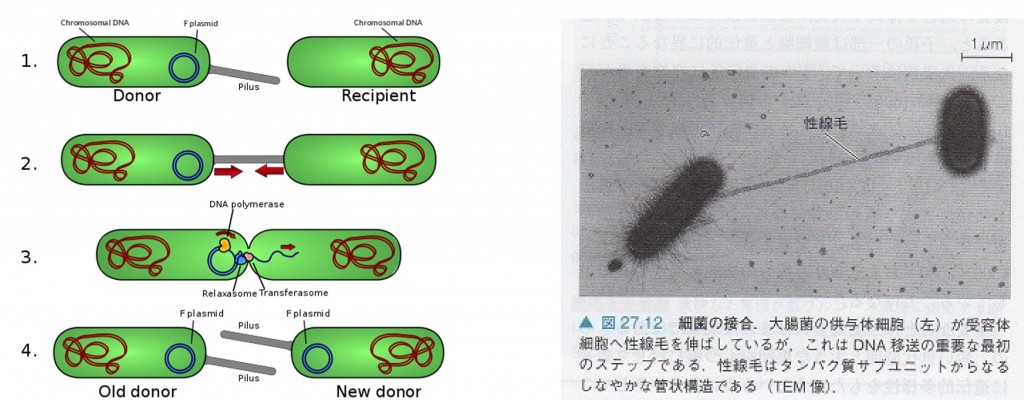

細菌の接合の概略図。1,ドナー細胞が性線毛を作る。2,性線毛がレセプト細胞に接合し、二つの細胞が近づく。3,移動性のプラスミドが切れて、DNAの一本がレセプト細胞に移動する。4,両方の細胞のプラスミドが再び円になって二本の鎖が合成され、性線毛が再生して新しいドナー細胞ができる。

この原理からすると、細菌類はこれらの機能を利用して、抗生物質に対してもすぐさま変異可能であり、そのうちの一部は外圧適応的なものとなり、生き延び急速に数を増やしていくことで、耐薬品性細菌問題が発生することが解る。つまり、進化の原理をわかっていれば抗生物質の大量投与がどれだけ危険なのかはすぐわかることである。

☆二倍体の登場→中心体の登場

染色体が一つしかない一倍体より、染色体が二つある二倍体の方が、安定度と変異度を高めることができる。したがって、二倍体細胞が急速に進化してゆくことになる。ここでも遺伝子の多様性が高められている。

また、二倍体が分裂する際、4つの染色体を2つずつのペアに統合するために、中心体が形成された。この中心体は、DNAよりはるかに複雑な構造を持って、2倍体の細胞分裂の複雑な過程を正確に制御する司令塔である。

☆20億~15億年前:核膜によるDNAの保護(真核単細胞生物の誕生)

原核細胞が、外から侵入してきた葉緑体やミトコンドリアなどの他細胞と共生することによって飛躍的に生存機能を高めた。その際、他細胞はそれぞれにDNAを持って分裂していくので、本体が分裂する際に、DNAが入り乱れないように、新たに核膜を作って本体のDNAを保護した。これが真核生物である。

☆12億年前:殖産分化(核分化)による遺伝子交配 ※生殖と生産の分化

ゾウリムシなどの真核単細胞生物は、普段は単純分裂だが、接合による遺伝子交配という変異促進機能を獲得した。これらは、細胞内に、生殖専用の小核と、代謝専用の大核の、二つの核を持つ核分化によって実現した。この小核遺伝子の交配によって、さらに優位な適応態を生み出すことができる。すべての細胞が小核・大核を持っているので、すべてが生殖細胞であるともいえる。

そして、接合の過程では、小核が戻り分裂し、小核の遺伝子の交換を行い、その後、大核の遺伝子を新しい小核遺伝子で総入れ替えする。これにより、単純分裂は500程度で限界を迎える細胞をリセットし、また単純分裂が可能になる。

これは、その後の雌雄分化した生物が、体細胞と生殖細胞の二種類の細胞で行っていることを、ゾウリムシは、一つの細胞の中で行っているともいえる。

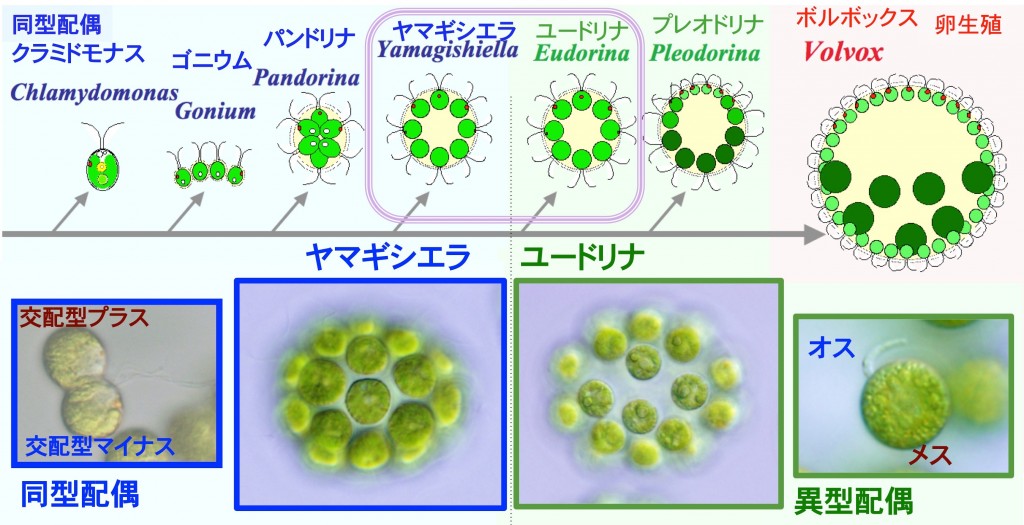

☆精卵分化(配偶子)による遺伝子交配

二倍体が次第に、大きくて安定度の高い染色体と、小さくて運動性の高い染色体に役割分化してゆく。これが、精卵分化の起源である。精卵分化とは、栄養を溜め安定力は高いが運動能力はない卵子と、運動能力と変異能力は高いが極めて小さい精子への分化である。

その事例は、単純分裂するクラミドモナスという真核単細胞生物が集合した群体の中に現れる。群体の中の個体の一部が、配偶子という遺伝子交換用の、雌雄分化したあとの精子と卵子と同様の働きを持った細胞になる現象が挙げられる。しかし、雌雄分化とは異なり、配偶子を生みだす母細胞に雌雄の差はない。

図版は、こちらよりお借りしました

☆10億年前:多細胞生物の誕生

これまで、生殖を担う細胞と生産(代謝)を担う細胞とは同一であったが、精卵分化をより促進するためには、多細胞化した方が、生殖に特化した細胞と生産(代謝)に特化した細胞を生み出すことができるので、適応上有利になる。(ただし、分裂する際には、もとの原核単細胞に戻る必要がある。)しかし、多細胞化の初期段階では、雌雄同体が一般的である。

さらに生産(代謝)に特化した多細胞は、適応力を上げるために、闘争能力=運動能力を発達させると共に、どんどん大型化していくことになった。7億年前、肛腸動物が登場。5億年前カンブリア大爆発(だいばくはつ)で、一気に大型化。

13.雌雄分化(躯体分化)

一つの個体が精子と卵子を持っている(雌雄同体)よりも、卵子だけを持つ個体と精子だけを持つ個体に躯体分化した方が、生殖機能と闘争機能=運動機能をはるかに高度に進化させることができる。従って、精卵分化は必然的に躯体分化=雌雄分化へと進んでいくことになる。

躯体の差が顕著に現れるのは、節足動物系では4.3億年前の昆虫類の登場、脊椎動物の系譜では初期両生類が登場する3.8億年前頃になる。

雌は安定、雄は変異(闘争)という役割分化が、雌雄分化後の人間も含めた生物集団の統合原理になる。それに対して、現代の男女同権論や男女の中性化などの現象は、自然の摂理を大きく踏み外しているといえる。

【実現塾】生命の起源と原理 2~細胞膜の形成から分裂機能の獲得

『生命の起源と原理 1~生命の誕生』では、生命とは外圧適応体であり、外部世界に適応しようとして先端可能性へと収束する。そして、その可能性への収束によって統合されている。つまり『可能性への収束=統合』という根底的な原理で貫かれていることを示した。

そして、統合エネルギーを受信し代謝を行う無機生命体ソマチッドを提起した。これは、従来の有機物で構成されている生物の定義では到達できない、生命誕生からの現在の生物までの進化の連続性を説明できる。

そして今回は、『細胞膜の形成から分裂機能の獲得』までを扱う。

女性の性は、本来浮気性(安定でなく変化を求める)

生物の生存戦略として、安定と変化に対応する為に オスメス分化が始まり、安定の性はメス、変化の性はオスとなっている。

ところが先日の実現塾で「女性の性は、本来浮気性(安定でなく変化を求める)であり、貞操観念は近代の御都合主義の産物である」と述べられ少々驚いた。

この間、植物の生存戦略を調べていた所

植物は外部環境に適応する為に、集団化(森林等の創出)し共生関係(動植物・細菌共)する事で対応してきた。→地域限定の集団化の中での自給自足(生殖も自家受粉≒無性生殖)であるが、地域を超えた環境変化にも対応できる様に、有性生殖を取り入れている植物が多くある。

>実は種子植物の多くは、同じ花のメシベとオシベで受粉する自家受粉を望んでいないのです。

花粉は同じ種類の別の個体のメシベと受粉することを望み、メシベもやはり、同じ種類の別の個体の花粉がやってくることを望んでいます。

⇒生物はどの様な環境変化でも生き残れる様に数十億年かけて、多様性を獲得してきた。その一つとして「女性の性は、本来浮気性(多様性を持った子孫を残す)である」事について納得した。

参考記事を投稿します.リンク

__________________________________________

【雄花と雌花に分かれている植物があるのはなぜ?】

2017.11.182019.03.31

多くの植物は、一つの花にオシベとメシベが両方ある花を咲かせます。

しかし、植物の中には、オシベのない花やメシベのない花を咲かせたりするものがあります。

一つの株に、オシベのないメシベだけをもつ花を雌花、メシベのないオシベだけをもつ花を雄花といいます。

植物が花を咲かせるのは、種子を残すためです。

そのためには、オシベでできる花粉がメシベにつかなければなりません。

一つの花の中にオシベとメシベがあった方が容易に受粉して、種子を残せるように考えられますが、なぜ雄花と雌花にわかれて花が咲く植物があるのでしょうか?

【雄花と雌花が分かれている理由】

花は、虫を呼び寄せて花粉を運ばせ、受粉をして種を残します。

美しい花びらやよい香りも、すべては虫たちにやってきてもらうためのものです。

そのため、花の色や形にも、すべて合理的な理由があります。花は、何気なく咲いているわけではないのです。

この目的のために、雄花と雌花に分かれていると、種子は片方にしかできないことや雄花の花粉が離れて咲いている雌花のメシベと出会わないと種子ができないなどの不都合が生じます。

虫を誘うためには、雌花、雄花それぞれを作らなければならず、二重の手間をかけていることになります。

虫の立場からすると、雄花と雌花を往復しないと、植物の役に立たないので、そんな面倒な花を敬遠してしまいます。

実は種子植物の多くは、同じ花のメシベとオシベで受粉する自家受粉を望んでいないのです。

花粉は同じ種類の別の個体のメシベと受粉することを望み、メシベもやはり、同じ種類の別の個体の花粉がやってくることを望んでいます。

そうでなければ、わざわざオスとメスのあいだで有性生殖をする意味がないからです。

【自家受粉が望まれない理由】

生物が、オスとメスという性をつくり、有性生殖を始めたのは、オスとメスの遺伝情報を組み合わせ、子孫の遺伝情報に多様性をもたせるためと考えられています。これが有性生殖の最大の利点です。

無性生殖と呼ばれる方法は、環境が変わらなければ、きわめて効率的ですが、環境の変化が起きると、種全体が全滅してしまうリスクをはらんでいます。

このリスクを避けるために、生物は有性生殖によって遺伝的多様性を高めることにしたと考えられています。

有性生殖は、細胞分裂で次々と細胞の増える無性生殖と比較して、圧倒的に手間ひまがかかります。

しかし、有性生殖によって遺伝的多様性を高めることが、手間ひまを上回る利点があるため、環境の変化に耐えて生き延びた種が、いまも地球上で生存をつづけているのです。

植物のあるものは、自家受粉を避けるための一つの方法として、雄花と雌花を別々に咲かせるようになったと考えられています。

なお、雄花と雌花を別々に咲かせる植物には、同一株に雌花と雄花がつく雌雄同株(ベゴニア、キュウリ、トウモロコシ、クリなど)と、同一株に雄花または雌花しかつけない雌雄異株(モクセイ、イチョウ、ホウレンソウ、ホップ、キーウイなど)があります。

【自家受粉を防ぐ植物の他の仕組み】

・雌雄異熟

一つの花にオシベとメシベがある花を両性花と呼びますが、両性花の中には、オシベとメシベの成熟の時期をずらす雌雄異熟システムがあります。

例えば、モクレンは、花が咲いた時には、メシベだけが成熟し、オシベは未成熟なままで、花粉を出すことがありません。

オシベはメシベがしおれたころに成熟し、同じ花のしおれたメシベに花粉が付着したとしても受粉することはありません。

オシベとメシベの成熟の順が逆のパターンもあります。

キキョウは、花が咲くと、先にオシベが成熟して花粉を出し、花粉がなくなるころにメシベが成熟を始めます。

雌雄異熟は、両性花をもつ植物が自家受粉を避けるための仕組みです。同じ花の中にオシベとメシベがあっても、各々が活性化する時期をずらすことにより、望まない自家受粉が起こるのを避けているのです。

・自家不和合性

雌雄異熟の仕組みを持たない両性花では、オシベでつくられた花粉が、同じ花のメシベに付着することがあります。

このような場合にも、被子植物の半数あまりが自家受粉を妨げる自家不和合性という仕組みを備えていていると考えられています。

自家不和合性は、メシベが柱頭に付着した花粉を識別し、自分と同じ遺伝情報を含むものは自己の花粉と見なして拒絶し、異なる遺伝情報をもつ花粉のみを、他の花粉であるとして受け入れる仕組みです。

種子植物の中には、自家受粉を受け入れる種もあります。その性質を自家和合性といいます。

シロイメナズナという植物は自家和合性をもち、繁殖が容易であることから、モデル植物として重宝されています。

【まとめ】

花は、虫を呼び寄せて花粉を運ばせ、受粉をして種を残します。

環境の変化があった場合に、種全体が全滅しないためには遺伝子の多様性が必要です。

このため、遺伝子の多様性をもった種を残すためには、同じ固体との自家受精ではなく、別の固体との他家受精が必要です。

そのために、オシベだけある雄花やメシベだけある雌花を咲かせることにより、自家受精を避ける植物があります。

また、同じ花にオシベとメシベがある両性花の植物でも、オシベとメシベの熟す時期をずらす雌雄異熟の仕組みにより、自家受精を避けるものがあります。

雌雄異熟の仕組みをもたない両性花でも、自家受粉を妨げる自家不和合性という仕組みを備えていているものもあります。

____________________________________

植物の成長戦略(自給自足)

生物史を通して、植物は自然共生や自然循環社会(大気・動植物・土壌・微生物・水)の中心的存在である事が解かります。

前回、微生物を介して、「ヒトの腸と木の根は基本的に同じ構造」と投稿しましたが、 植物は、動物の様に動かず、一定の場所に千年以上、環境の変化に適応しながら成長して行きます。

植物の基本戦略は、「自給自足≒高度な体内栄養リサイクルシステム」の様です。

又『佐野千遥氏によると「体内の有機物質の炭素原子を基に別の炭素原子と酸素原子を創出し二酸化炭素を作る→土中から吸い上げた水と自ら創出した二酸化炭素と光合成を行い、余った酸素を放出」との仮説があります』

>植物は、根の周辺にある限られた栄養素を有効利用するため、一度吸収した栄養素を何度も再利用しながら成長していきます。

>特に、葉の細胞で光合成を行う「葉緑体[3]」には大量の栄養素が投資されるため、植物は時に葉緑体を積極的に取り壊すことでその栄養成分を回収し、より若い組織や次世代となる種子を作るために再利用します。

参考記事を投稿します

____________________________________

二大分解系が独立に支える植物の成長戦略 リンク

-葉緑体分解をめぐる一つの議論に決着-

理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター分子生命制御研究チームの泉正範研究員、萩原伸也チームリーダー、東北大学の日出間純准教授、オックスフォード大学のポール・ジャービス教授、アリゾナ大学のジェシー・ウッドソン准教授らの国際共同研究グループは、主要な細胞内分解システムの「オートファジー[1]」と「ユビキチン・プロテアソーム系[2]」が植物では独立に働き、生体内の新陳代謝を支えていることを発見しました。

本研究成果は、植物が持つ高度な体内栄養リサイクルシステムの一端を解明するものであり、少ない肥料で環境負荷を低減しながらも、十分な収量・品質を維持できる農作物の設計に役立つと期待できます。

オートファジーとユビキチン・プロテアソームは、動植物問わず広範な生物が持つ細胞内成分の分解システムです。

ある時は独立して、ある時は直接情報交換することにより、細胞内の老廃物分解と栄養リサイクルを担うことが多くの生物で報告されています。

今回、国際共同研究グループは、国際的議論の一つとなっていた植物の葉における二大分解系の関係について明確な結論を得るために、モデル植物のシロイヌナズナを用いて遺伝子欠損株や変異株を作出し、成長やストレス耐性を評価しました。

その結果、二大分解系は独立に働くことで植物の栄養代謝を支えており、両者が同時に破綻すると活性酸素が過剰に蓄積し、葉が早期に枯れ、種子形成にまで異常が生じることを明らかにしました。

【 背景】

植物は、根の周辺にある限られた栄養素を有効利用するため、一度吸収した栄養素を何度も再利用しながら成長していきます。

特に、葉の細胞で光合成を行う「葉緑体[3]」には大量の栄養素が投資されるため、植物は時に葉緑体を積極的に取り壊すことでその栄養成分を回収し、より若い組織や次世代となる種子を作るために再利用します。

このような細胞内成分の分解は、老廃物が蓄積し、過剰に老化が進むことを防ぐためにも重要です。

「オートファジー」は植物に限らず、真核生物における細胞内成分の分解を担う主経路です。

泉正範研究員らはこれまでの研究で、オートファジーが葉緑体の分解を担うことを明らかにしてきました注1-2)。

オートファジーのほか、もう一つの主要な細胞内成分の分解系として「ユビキチン・プロテアソーム系」があります。

ユビキチン・プロテアソーム系は「ユビキチン」という小さな目印をつけた成分を選び取って分解する仕組みで、近年、この分解系も葉緑体分解に関わることが明らかにされました注3-4)。

これらの二大分解系は、独立して働くこともあれば、ユビキチン化された成分がオートファジーで壊されるというように直接情報交換をして働くこともあります。

しかし、葉緑体の分解においては二つの分解系がどのように作用し合っているのかは不明で、一つの国際的な議論となっていました。

【 研究手法と成果】

・・・

近年に報告された葉緑体のユビキチン化の仕組み注3-4)がなくとも、オートファジーによる葉緑体分解が正常に進むことが明らかになりました。生化学的なタンパク質解析も同様の結果を示しました。

・・・・・

葉緑体のユビキチン化はオートファジーの活性化に必要ないこと、つまり二つの分解系が独立に働いていることを実験的に証明しました。

以上の成果により、二大分解系が独立して働くことで成長を支える植物の生存戦略の一端が明らかとなりました。

複数の分解系が互いに補い合って働くことで、植物の成長を効果的に支えているものと考えられます。

今後の期待 本研究は、植物科学の議論の一つに結論を出すとともに、植物が複数の分解システムを組み合わせることにより体内での高度な栄養リサイクルを実現させていることを示すものです。

今後、その詳しい仕組みに踏み込んでいく必要がありますが、そのような研究が進展することで、植物の体内栄養リサイクルを人為的に効率化する技術が開発されると考えられます。

そのような技術は、少ない肥料で環境負荷を低減しながらも、十分な収量・品質を維持できる農作物の設計に貢献すると期待できます。

【補足説明】

- 1.オートファジー植物、動物、酵母など、真核生物に広く保存されるタンパク質などの細胞内成分の分解システム。細胞質の一部や細胞内小器官(オルガネラ)を二重膜小胞で取り囲み、細胞内で高い分解活性を持つ酸性の小器官の液胞(あるいはリソソーム)に運ぶことで、分解・消化する仕組み。タンパク質や脂質をアミノ酸や脂肪酸にまで分解することで、それらを新しいタンパク質の合成や若い器官の形成に再利用できる。オートファジーの仕組みの解明によって、大隅良典博士が2016年のノーベル生理学医学賞を受賞した。

- 2.ユビキチン・プロテアソーム系真核生物に進化的に保存されるタンパク質の分解システム。ユビキチン活性化酵素E1、ユビキチン結合酵素E2、ユビキチン転移酵素E3が働くことで、標的タンパク質に小さなタンパク質タグであるユビキチンを付加する。あるタイプの鎖状のユビキチン化が起きたタンパク質は、細胞質のタンパク質分解装置であるプロテアソームにより分解される。さまざまなE3が存在し、それらが特異的なユビキチン化標的を持つことで、非常に高精度な選択的タンパク質分解が可能であるとされている。また、特に哺乳類細胞において、ユビキチン化を受けた細胞内小器官がプロテアソームではなく、オートファジーの分解対象となる現象が報告されている。ユビキチン化システムの発見は、2004年のノーベル化学賞の受賞対象となった。

- 3.葉緑体植物の葉の細胞で光合成を担っている細胞内小器官(オルガネラ)。光を集めるための色素(葉緑素)、二酸化炭素をキャッチするためのタンパク質群を持ち、太陽光エネルギーを利用し、大気中の二酸化炭素を炭水化物に変換する光合成反応を行う。その反応を支えるため、大量の栄養素が投資される。窒素は植物が最も多く必要とする栄養素だが、イネ、コムギ、モデル植物シロイヌナズナといったC3植物群では、葉の全窒素の7割以上が葉緑体に投資される。

サトウキビ搾りかすの化学分解により抗ウイルス物質を生産

>緑茶以外にも、ウコン(ターメリック)、きのこ、たまねぎ、大豆、コメなどから、ニンニク、ブドウ、生姜など、一般的に体に良いと言われているものが多く、これらは、抗ウイルス作用も保持している食べ物のようです。< リンク

緑茶を始め多くの植物(食用植物)には、抗ウイルス作用があるようです。

このような「植物の力」を活用した病原性ウイルス対策 の研究が進められています。

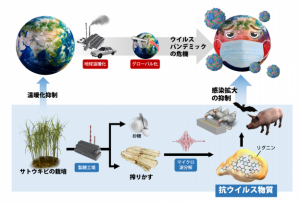

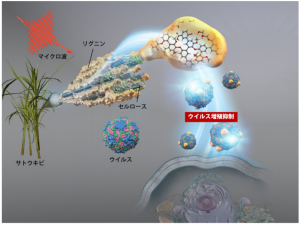

今回は、サトウキビ搾りかすから抗ウイルス物質を生産する方法 を開発した研究を紹介します。

京都大学の研究成果 より。

サトウキビ搾りかすの化学分解により抗ウイルス物質を生産

―ウイルスの感染対策やバイオマス利用に貢献―

京都大学生存圏研究所 木村智洋 博⼠課程学生(大学院農学研究科)と渡辺隆司 同教授は、京都大学ウイルス・再生医科学研究所 藤田尚志 教授らと共同で、化学反応によりサトウキビの搾りかす(バガス)から抗ウイルス物質を生産することに、はじめて成功しました。

~中略~

1.背景

地球温暖化および人やモノの移動のグローバル化により、病原性ウイルスの蔓延が非常に深刻化しています。現在は新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっており、病原性ウイルスのパンデミックが人類の生存を脅かす事態となっています。これまでに、2018 年の豚熱ウイルス、2010 年の⼝蹄疫ウイルス、2005 年の高病原性鳥インフルエンザウイルス、2002 年の SARS コロナウイルスなど、人や家畜に対する病原性ウイルスへの感染症対策が喫緊の課題となっています。

植物細胞壁成分であるリグノセルロースそのものは生理活性を持たないために、リグノセルロースを生理活性物質へと変換する研究例は非常に限られています。これまでに、化学反応のスクリーニングによりリグノセルロースから抗ウイルス物質を生産する方法を見出した報告例は無く、これが達成できれば、バイオマス利用の促進とウイルス感染症対策に同時に寄与する新技術となります。

また、植物バイオマスを石油に代わって利用する研究が現在盛んに⾏われていますが、普及にはバイオ燃料などの安価な生産物のみでなく高付加価値物を生産することが鍵となっています。植物バイオマスからの抗ウイルス物質の生産は、石油に依存した現代社会を植物バイオマスに根ざした持続可能な社会に転換する大きな原動力となると期待されます。

2.研究手法・成果

本研究では、製糖過程で排出されるサトウキビの搾りかす(バガス)を、酸またはアルカリを含む水溶液または水と有機溶媒の混合溶液と混合して、マイクロ波加熱を用いた化学反応を行い、分解物を抽出分画しました。そして、それぞれの画分の脳心筋炎ウイルス(EMCV)に対する増殖抑制活性を測定し、抗ウイルス物質の生産に適した反応系の探索を行いました。

その結果、バイオディーゼルの副産物でもあるグリセロールの酸性水溶液中の分解反応により、抗ウイルス活性が強く、かつ試験した条件では細胞毒性が検出されない物質の取得に成功しました。生産したこの抗ウイルス物質の構造解析により、リグニンが構造変換されることで抗ウイルス活性が発現することが明らかとなりました。この構造変換を受けたリグニンは、分子量が 2,000 程度と人や動物の細胞内に侵入するには分子サイズが大きいため、細胞毒性が極めて低いと思われます。また、このリグニンはウイルスと直接接触して作用することにより、抗ウイルス活性を発現します。

3.波及効果、今後の予定

植物細胞壁成分であるリグノセルロースから、化学反応のスクリーニングにより細胞毒性が非常に低い抗ウイルス物質を生産した報告例はありません。大量に存在する農産廃棄物などから安全で安価な抗ウイルス剤が生産されれば、抗ウイルス剤を動物畜舎などに散布することによりウイルスの蔓延を抑⽌することが可能となります。これは、家畜のウイルス感染症の防御になるのみではありません。

人の命を奪う多くの病原性ウイルスは、動物-動物、動物-人、人-人感染を通して広がるため、発生段階での動物間のウイルス感染を抑制することは、人の感染性ウイルス対策にとっても重要となります。現在、EMCV 以外のウイルスに対する増殖抑制活性の評価および作用機構の解明に取り組んでおり、⼀層大きな枠組みによる共同研究により実用化を目指しています。

~中略~

<用語解説>

サトウキビバガス :

製糖過程で排出されるサトウキビの搾りかす。最も大量に存在するリグノセルロース系農産廃棄物のひとつである。

リグノセルロース :

木材や草本など植物の細胞壁を構成するバイオマス。多糖類であるセルロース、ヘミセルロースと芳香族高分子であるリグニンからなる。

リグニン :

セルロースに次いで最も豊富に存在する有機資源。芳香族化成品の原料をはじめ、様々な利用用途の開発研究が⾏われているが、現在の利用の大半が燃焼利用に留まっている。

脳心筋炎ウイルス(EMCV) :

ピコルナウイルス科に属する。エンベロープを持たない RNA ウイルス。幅広い動物種に感染し、脳炎や心筋炎をはじめ様々な症状を引き起こす。現在、ピコルナウイルスに対して特異的に作用する医薬品は存在しない。

図1 地球温暖化抑制とウイルスの感染抑制に寄与するサトウキビの搾りかすからの抗ウイルス剤の生産

砂糖製造工程の副産物であるサトウキビ搾りかすから、高付加価値な生理活性物質を生産することにより植物の栽培を促進し、地球温暖化抑制に貢献。併せて、動物から始まるウイルス感染の連鎖抑制にも寄与すると期待される。

図2 サトウキビの搾りかすをマイクロ波反応で分解し、ウイルスと直接作用して増殖を抑制する物質を生産

植物細胞壁を固める成分リグニンの構造を化学反応により変化させることにより、抗ウイルス活性を賦与できることを発見。

(以上)

【実現塾】生命の起源と原理 1~生命の誕生

現在の生物の定義の主流は

(1)外界と膜で仕切られている。

(2)代謝(物質やエネルギーの流れ)を行う。

(3)自分の複製を作る。

とされている。そのため、膜が無く、自力で代謝も複製も行わない『とされる』ウィルスは生物ではないと定義される。しかし、宿主細胞を利用するにしても、その後は明らかに生物と同じような振る舞いをする。

そして、現在では、自力でタンパク質を合成する巨大ウィルスも発見されている。それらの新しい事実からすると、ウィルスは、細胞質を極限まで落とし、代謝を最小に抑えた、休眠状態の生物とみるほうが自然である。

そうすると、現在の生物の定義は明らかにおかしい。それでは、より深淵な生命の誕生から現在の生物までの繋がりも説明できないし、そもそも生命とは何であり、どのような原理で統合さているのか?や、人類まで繋がる共通の原理は何か?など、私たちの存在の意味を考える糸口すら見つけられない。

よってここには、生命や生物に対する、大きな認識のパラダイム転換が必要になる。それは、

第一部:前 史

可能性への収束=統合

生きとし生けるものは、全て外圧(外部世界)に対する適応態として存在している。例えば本能も、その様な外圧適応態として形成され、積み重ねられてきたものである。また全ての存在は、本能をはじめ無数の構成要素を持っているが、それら全ては外部世界に適応しようとして先端可能性へと収束する、その可能性への収束によって統合されている。また、外部世界が変化して適応できなくなってくると、新たな可能性(DNA塩基の組み換えの可能性)へと収束し、新たな可能性(例えば、新たな配列)の実現によって進化してゆく。従って、歴史的に形成されてきた存在は(=進化を重ねてきた存在は)、生物集団であれ人間集団であれ、全て始原実現体の上に次々と新実現体が積み重ねられた、進化積層体(or 塗り重ね構造体)である。つまり万物は、それ以前に実現された無数の実現体によって構成されており、それらを状況に応じたその時々の可能性への収束によって統合している、多面的な外圧適応態である。

である。生命とは外圧適応体であり、外部世界に適応しようとして先端可能性へと収束する。そして、その可能性への収束によって統合されている。つまり『可能性への収束=統合』という根底的な原理で貫かれている。 (さらに…)

がれきから土木/建築材料へ、植物がコンクリートを蘇らせる

>生物史を通して、植物(森林)は地域ごとの自然共生や自然循環社会の中心的存在であった。< リンク

日本国内で年間に発生する約3500万トンのコンクリートがれきと約800万トンの廃木材を上手く循環利用する方法はないか。

今回は、植物の力を利用して建設廃材(コンクリートがれきと廃木材)の循環利用を実現した研究 を紹介します。

東京大学生産技術研究所プレスリリース (2020年02月06日)より。

がれきから土木/建築材料へ、植物がコンクリートを蘇らせる

~セメント不要、副産物なしの循環利用を実現~

○発表のポイント:

◆コンクリートがれきと廃木材を粉砕して混合して、加熱しつつ圧縮成形する ことで、それぞれが融合した新たな土木/建築材料 を開発 しました。

◆廃木材以外にも、野菜や落ち葉などさまざまな植物性資源でコンクリートがれきを接着できました。再生過程で新たなセメントは不要な上、副産物も発生しません。

◆大量に発生するコンクリートがれきおよび廃木材の有効活用と循環利用が期待できます。さらに、生産の際にCO2を発生するセメントを使用しないため、温室効果ガスの排出抑制効果も期待されます。

○発表の概要:

東京大学 生産技術研究所の酒井 雄也 講師、株式会社バイオアパタイト 中村 弘一代表取締役社長、大野建設株式会社 大野 治雄 代表取締役社長らは、コンクリートがれきと廃木材を粉砕して混合し、ホットプレス(加熱しつつ圧縮成形)することで、コンクリートと木材が融合した新たな土木/建築材料として、コンクリートがれきをリサイクルすることに成功しました。リサイクルコンクリートは、既存のコンクリートよりも数倍高い十分な曲げ強度を示しました。

コンクリートがれきの再生過程で必要な材料は、コンクリートがれきと廃木材と水だけで、新たなセメントは不要です。また、副産物も発生しません。

リサイクルコンクリート内では、木材の成分の1つであるリグニンがコンクリートがれきを接着しています。リグニンは多くの植物に含まれるため、廃木材の代わりに、野菜や落ち葉、製紙工程で発生する副産物としてのリグニンなどを試したところ、これらでもコンクリートがれきを接着できることが確認されました。リグニンは難分解性ですが、特定の木材腐朽菌によって生分解されることが知られており、リサイクルコンクリートを使うことで処分が容易になり、環境負荷が低下すると期待されます。

~中略~

○発表内容:

<研究の背景>

一般的なコンクリートはセメント、砂、砂利に水を加えて製造されます(図1)。新たなコンクリートを作るには新しいセメントが必要ですが、セメントの製造では多くのCO2が発生し、その量は全産業の5%に達しています。

一方で、毎年約3500万トンと大量に発生するコンクリートがれきの使い方が問題になっており、リサイクル技術の開発が進められてきました。現状でも、コンクリートがれきのリサイクル率は98%と高いですが、そのうちの約9割は路盤材料として、道路建設の際に舗装の下に埋められているだけであり、循環を理想とするリサイクルを達成できてはいません。

加えて、近年の建設需要の低迷により、コンクリートがれきを今後も路盤材料として吸収し続けることは困難と見られています。残りの1割のコンクリートがれきからは、砂や砂利が取り出され新しいコンクリートの製造に再利用されています。しかし、取り出した砂や砂利の表面に付着物があると、これを用いて製造したコンクリートの性能が低下するため、付着物の除去が必要となりますが、その工程には多くのエネルギーと手間がかかっています。

以上のような背景から、コンクリートがれきの用途の拡大と、新たにセメントを用いることなく、多くのエネルギーや手間もかけずに質の高いコンクリートを再生できる技術開発が強く求められていました。

一方で廃木材についても、年間で約800万トンを超える量が発生していますが、その多くは最終的に焼却や埋め立て処分され、リサイクルを達成できていません。今後、昭和40年代に作られた建築物の更新や国内の木材資源の活用に伴い、より多くの廃木材が発生すると予想されています。

図1 一般的なコンクリートの例(右)と材料(左:セメント、砂と砂利)

<研究の内容>

本研究グループは、コンクリートがれきと廃木材を粉砕し、これらを混合した粉体をホットプレスすることで、新たな土木/建築材料としてコンクリートがれきを再生可能なことを発見しました(図2)。さらに、木材のみでなく、接着の主成分と考えられるリグニンを含む各種野菜や、製紙工程で発生する副産物としてのリグニンを用いても、十分な曲げ強度を示すコンクリートを製造可能であることを確認しました。製造条件によっては、一般的なコンクリートの10倍に達する曲げ強度を示す硬化体を製造することにも成功しています。

図2 本技術で製造したリサイクルコンクリート(下段:右に行くほどコンクリートがれきの割合が多い)と材料(上段:廃木材とコンクリートがれき)

<研究の意義と展望>

この技術を活用して、内装材や外壁材、合板の代替など、さまざまな土木/建築材料としてのコンクリートがれきの再生利用を考えています。生分解性を示すと予想できるため、処分も容易であり、環境負荷も低減されると期待されます。

この技術により、コンクリートがれきと廃木材を始めとする植物性資源の有効活用、循環利用が期待できます。さらに、生産の際に大量のCO2を発生するセメントを使用しないため、温室効果ガスの排出抑制効果も期待されます。また本技術の応用として、セメントの代わりに植物で砂や砂利を接着した新たなコンクリートの製造も可能と考えられます。

(以上)

自然に接する事で本能の開放を行う

現代日本人の2人に1人は何らかのアレルギー(気管支喘息 アトピー性皮膚炎 アレルギー性鼻炎 花粉症 アレルギー性結膜炎 食物アレルギー)を持つと言われており、そしてコロナ被害も、生物としての本能レベルの劣化(免疫系の誤作動・劣化)と考えられる。特に近代人は、外界状況の大部分をマスコミを通して視覚情報及び文字情報で観念的な捉え方をして、本能レベルからの思考は殆どしてない。

その様な中で、 木質住宅は「触覚感覚:心休まる触り心地、臭気感覚:リラックスできる香り、視覚感覚:暖かい自然な光沢等」で健康(免疫力UP)に良いとのアナウンスが林野庁記事などから発表されている。

そして 人が森林の中で心地よく感じるのは、森林(動植物・微生物・土壌・光・風・水音)からの交じり合った波動と人の波動が共振して一体感が生じた結果では。反対に一体感を得られない場合は、森林から恐怖を感じるのではと考えられる。

これらは、生物の本能に直接働きかけ、本能の活性化を図る手法、あるいは現代人が本能的な危機意識から潜在的に求めている事であると考えられる。

生物の脳回路の仕組みは、前感覚機能(波動の発信・人間の気や予知受・発信機能)触覚回路(空気・物体の外力接触)で味覚回路(甘い辛いの価値判断)臭覚回路(短距離の臭気や濃度を受信)聴覚回路(より遠い周波数情報を受信)視覚機能(遠隔の周波数情報を受信)となっており、前感覚機能そして触覚回路が最も本能に近く、人類の視覚機能は受信機能しか持ってなく、他の感覚と比べ本能と離れている。

又 生物の外部適応の基本は、外部状況を感知し、体内の駆動物質(一般にホルモンと呼ばれている)が意欲(欠乏)を発生させ行動する事です。

今回は、るいネット「脳回路の仕組み1 外識機能と内識機能」を転載します。

________________________________________

☆外識回路を集約し、反復機能(海馬)と突き合わせて価値判断を下し、駆動司令を発するのが、大脳中枢系(大脳辺縁系)である(その駆動司令の中心が扁桃体・側座核・A10核か)。

☆内識とは、駆動物質の情報であり、駆動物質(の種類と濃度)そのものである。

☆重要なのは駆動物質であり、それを放出するグリア細胞である。

☆駆動物質こそ全ての意欲(欠乏)の発生源である。その意味では全ての意識の根元である。駆動物質は、伝達物質である前に、価値判断付きの駆動力そのものであり、当然その価値判断と駆動力は同種の神経細胞に伝達されるが、そこで伝達されるのは価値判断付きの駆動力そのものである。(従って、ホルモンを情報伝達物質と呼ぶのは大いなる誤ちで、本来、駆動物質と呼ぶべきである。)

☆ニューロンは単に、伝達スピードを上げるために作られた神経細胞で、スピードを上げるために駆動物質は1種類に限定されると共に、そこでは駆動物質はあたかも情報を伝達しているだけの物質であるかのようにしか見えなくなる。

0.前感覚機能(松果体?):波動を受信するが、まだ感覚機能は備わってない。昆虫の触角の原機能。イルカetc.の受・発信機能。人類の気や予知の受・発信機能etc.

1.触覚回路:餌や棲家etc.接触対象の+-を判別する必要から(波動機能より進化した)触覚の受信機能を獲得。 空気や物体や濃度や外力etc.接触する外圧を受信し、扁桃体が熱い・寒い、痛い・痒いetc.の価値判断を下し、グリア細胞に様々な駆動司令を出す。

2.味覚回路:触覚機能の一部で、食物の+-判断に特化した受信機能を進化させた。触覚機能と同様に、扁桃体が甘い・辛いetc.の価値判断を下して、グリア細胞に駆動司令を出す。

3.嗅覚回路:非接触対象(近くの対象)の+-を判別する必要から(触覚機能より進化した)嗅覚の受信機能を獲得。比較的距離の近い対象の臭いの種類や濃度を受信する。はじめは受信して駆動するだけだったが、その後、その受信機能を土台にして様々な武器として性情動物質etc.を放出する機能を形成してゆく。

4.聴覚機能:より遠い外圧or対象の+-を判別する必要から、膜によって(0の)波動を増幅して受信する機能を獲得。この機能も、はじめは受信して情報を扁桃体に送るだけだったが、その受信機能を土台にして、主に同類に対して情報を発信することの利点から、その後、発声機能を形成すると共に、同類向けに周波数が限定されてゆく。

5.視覚機能:もっと遠い対象の+-を判別する必要から、もっと高周波の波動を膜によって増幅し、受信する機能を獲得。この機能も受信して情報を扁桃体に送るだけであったが、その後、昆虫や魚などは防衛力を高める必要etc.からDNA変異によって発光or発色機能を獲得した種も多い。しかし、人類は今も受信機能しか持ち合わせていない。但し人類は、その受信機能を土台にして(肉体的には何も発信できないが)、化粧や衣服etc.意識的に全ゆる物に視覚情報を発信している。とりわけ人類は3000年前に文字を発明して聴覚情報を視覚情報に変換させたが、その記録価値・固定価値は、同時に捏造や文字脳(観念脳)による追求力劣化、あるいは観念支配による思考停止etc.重大な弊害を生み出している。

_______________________________________