2007-06-30

原核生物と真核生物

光合成を始めたシアノバクテリアに引き続き、今回はさらに進化した真核生物を原核生物との違いを中心に紹介します。

シアノバクテリアは原核生物と分類されます。古細菌(好熱菌・メタン菌など)と真正細菌(ラン藻や大腸菌など)に大別されます。

もっと見たい

と思った方はポチっとお願いします

光合成生物の大繁殖

前回の『光合成生物の誕生』に続けて、光合成生物、特に酸素発生型のものについて考えてみたいと思います。

酸素発生型光合成生物であるシアノバクテリアは27億年前に大繁殖しています。

この大繁殖によって、大気中の酸素濃度が増加していくのです。

今回は大繁殖の原因とその影響をみてみたいと思います。

もっと見たい  と思った方はポチっとお願いします

と思った方はポチっとお願いします

光合成生物の誕生

46億年と言われる地球史前半の20億年間、地球は低酸素で細菌だけの世界だったらしい。

最古の生命の痕跡はグリーンランドの岩石中に残された38億年前の有機炭素といわれています。

そして、約36億年前のオーストラリアの岩石中からは細菌化石が見つかっており、この細菌は酸素発生型の光合成を行う現生のシアノバクテリア(ラン藻ともいわれる)と似た形をしています。

光合成生物はどのように誕生したのでしょうか

もっと見たい  と思った方はポチっとお願いします

と思った方はポチっとお願いします

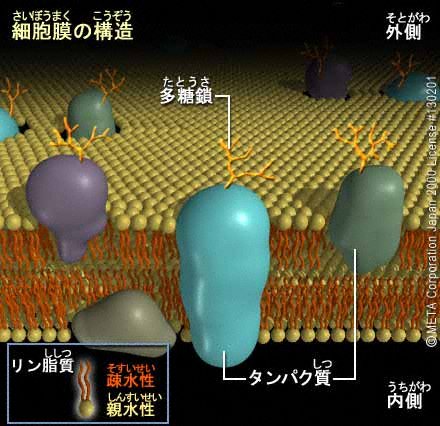

膜タンパクこそ最初の認識機能 膜タンパクの様々な働き

初めまして!新しく参加させて頂いた ないとう です。

細胞膜(生体膜)は、細胞を形作っているだけでなく、真核細胞の各小器官(ミトコンドリア、リボゾームなど)を包み込んでおり、各小器官同士でのエネルギーや情報の授受に大きな役割を果たしています。

この生体膜は、膜そのもの作るリン脂質の中に、タンパク質が埋め込まれたような構造をしています。リン脂質の部分は水や疎水性分子は通しますが、生体維持に必ず必要となる糖類やアミノ酸、イオンは通る事はできません。この糖類、アミノ酸、イオンの通り道がタンパク質(膜タンパク/担体)です。

この生体膜、その中でも膜タンパクが持つ『選択的透過性』が、人間の意識にも繋がる「認識機能」の原点と言えます。

http://material.miyazaki-c.ed.jp/ipa/cg_seibutusikumi/saibou/tasaibou/a-123.jpg

原核単細胞生物⇒真核単細胞生物⇒真核多細胞生物という進化の流れの中で、膜タンパクも高度な認識機能を持ったと考えられます。

膜タンパクの様々な働きを見ていく前に、クリックして応援してください。

![]()

物質から生命へ

同類は結合し易い、という法則により鉱物やアミノ酸などが生成されていった。それらのうち、安定的なものが非生物となり、不安定的ながら増殖連鎖し易いものが生物となった。(http://www.biological-j.net/blog/2007/06/000227.htmlより)

誕生したばかりの海は、水温がやっと摂氏100度を切ったくらい。地球上のあらゆる物質が溶け出して、まさに溶鉱炉のような状態でした。水温が高かったため、様々な分子が激しく動き回り(ブラウン運動)、衝突を繰り返していました。

↓以下をお読みになりたい方はクリックお願いします!

![]()

生命とは動的平衡にある流れである~福岡伸一著「生物と無生物のあいだ」より

生命の起源あるいは原始生命についてのエントリーが続いていますが、「生物とは何か?」を考える入門書を紹介します。

ズバリ「生物と無生物のあいだ」福岡伸一著、講談社現代新書2007年5月発刊

注目は「ノックアウトマウスから見えてきた、ネットワークとしての生命」ですが、こちらは既にるいネットにも紹介投稿があります

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=153584

そこで、今日はもうひとつのポイント「生命とは流れである」について、

以下はルドルフ・シェーンハイマー(1898~1941)の実験についての紹介と福岡氏による分析である。

>普通の餌で育てられた実験ネズミにある一定の短い時間だけ、重窒素で標識されたロイシンというアミノ酸を含む餌が与えられた。この後、ネズミは殺され、全ての臓器と組織について、重窒素の行方が調べられた。ネズミの排泄物もすべて回収され(た)

>ここで使用されたネズミは成熟したおとなのネズミだった。もし、成長の途中にある若いネズミならば、摂取したアミノ酸は当然、身体の一部に組み込まれるだろう。しかし、成熟ネズミならもうそれ以上は大きくなる必要はない。事実、成熟ネズミの体重はほとんど変化がない。ネズミは必要なだけ餌を食べ、その餌は生命維持に必要なエネルギーとなって燃やされる。だから摂取した重窒素アミノ酸もすぐに燃やされてしまうだろう。アミノ酸の燃えかすに含まれる重窒素は全て尿中に出現するはずである。

>しかし実験結果は予想を鮮やかに裏切っていた。

さて・・・どのような結果がでたのか??

第79回なんで屋劇場「生物から学ぶ自然の摂理」メモ

●海は何で出来たのか?

地球誕生時には、宇宙の粒子がぶつかり合い、全ての元素が存在した。奇跡的に、水蒸気が地球の引力で宇宙空間に逃げていかなかったので、火達磨の地球が冷結に向かう時に、地球に降り注ぎ海が出来た。

●なぜ、海で生命が発生したのか?

海には、あらゆる物質が溶け込んでおり、それが生命源となった。マグマは、万物生成の溶鉱炉であった。

同類は結合し易い、という法則により鉱物やアミノ酸などが生成されていった。それらのうち、安定的なものが非生物となり、不安定的ながら増殖連鎖し易いものが生物となった。

●生物の特徴とは、何か?

という本題に入る前に、ぽち・ぽっち・ぽちっ、とお願いします。

![]()

生物史を読み解く為の 素人による用語集

最近 このブログでも扱われ始めた生物史ですが、????という方も多いのではないでしょうか。そもそも用語がわかりにくいですよね。

そこで、今回は、生物史に登場する基本的な用語を調べてみました。

ちょうどし知りたかったんだよね  という方はポチっと押して続きをどうぞ

という方はポチっと押して続きをどうぞ

![]()

驚くべき機能。それは”膜”

今日は先日開催されたなんでや劇場 79回「生物史から学ぶ自然の摂理①生命誕生」から気付きを一つ。

私たち人間の体には無数の細胞がある事、ご存知ですよね。細胞というのは人間だけじゃなくって他の動物にも植物にも、顕微鏡でしか見れないような微生物にもある。

この細胞って何時ごろ出来たのだろう? 🙄

この細胞って何時ごろ出来たのだろう? 🙄

と、ずーっとずーっと人類の祖先をたどっていけばなんと35億年まで遡り原核単細胞という生物に出会います。

この原核単細胞が最初の生物だと考えられているのです。

この原核単細胞の凄いところ、なにか解ります?

この原核単細胞の画期的発明は、細胞の周りにある“膜”にあったのです。

進化論の変遷 その1

今週の日曜日はなんでや劇場です。

待望の新テーマ「生物史から学ぶ自然の摂理」記念すべき第一回は「生命誕生」がお題だそうです。

一体どんな内容になるのか?なんでや劇場のことですから、予想している以上に面白く、スっきりする内容になるのは間違いありません。みなさん奮って参加しましょう!

さて、本日はこのなんでや劇場に向けた予習を兼ねて、「進化論の変遷」を追求してみたいと思います。進化論と言えば、誰もが「チャールズ・ダーウィン(画像参照。体が変な形の理由は本文を読んでください!)」を思いしますが、ダーウィンの進化論の他にも進化論は存在します。関連性と相違点を明確にしながら追求していきたいと思います。