2022-03-29

【番外編】光合成~シアノバクテリアと葉緑体

今回は「光合成」について詳しく扱っていきます。

誰もが一度は聞いたことのある、小学生でも習う「光合成」。

皆さんは光合成と聞いてどんなイメージをしますか?

植物しかできない!葉緑体が行っている!などをイメージするはず!

自身もそうでした!

しかし改めて光合成について詳しく調べていくと、光合成を行っているのは葉緑体だけではないのです!

なんと植物の根や、赤くなったトマトの実、大根なども光合成を行っているんです!驚きですよね!

ではそもそも光合成とはどういう化学反応なのでしょうか? (さらに…)

【番外編】生体エネルギーとは何か?②~動物内の光合成の可能性⇒クロロフィルとヘモグロビンは相互に転換する?~

前回記事では、オランウータンは年中飢餓状態なのに、性のエネルギーや未知追求に収束しているのはなんでなのか?という問題提起をしました。

その中で、エネルギーは決して食物からだけでは無く、「太陽エネルギー」も利用されているのでは?という観点から、そもそも生体エネルギーの不思議を追求しています。

以前、食物から接種されるカロリーだけでは、生体のエネルギー消費は辻褄が合わないことは、下記のエントリーでも指摘しました。

【番外編】「エネルギーは栄養物からしか得られない」のは本当?

大人一人が必要とするカロリーは一日当たり2500kcalと言われています。

しかし実際は6℃の気温で体温を36℃に保とうとすると、一日約6万kcalという桁違いのエネルギーを必要とするのです。このエネルギーを我々は一体どこから得ているのでしょうか?以上の観点からも近代栄養学では全く説明ができないのです。

☆「エネルギーは栄養物からしか得られない」という近代栄養学の考え方の方がむしろ事実に反しているのではないでしょうか?それに対して様々な現象から見て、仕組みは未解明ですが、食べ物なしにエネルギーや栄養を作り出す可能性のある方法はいくらか考えられます。

・光合成

植物は光合成によって二酸化炭素と水と光だけで、ブドウ糖(栄養物)を作り出しています。

光合成に使われる葉緑体(クロロフィル)と、血液中のヘモグロビンは、中央の金属が違うだけでたんぱく質の構造はほぼ同じであることが分かっています。

この二つの金属タンパクは相互に転換することができる可能性があるのです。

つまり動物も光合成を行っている可能性があります。・窒素固定

同じく植物は根粒菌を使って、窒素固定(空気中の窒素を取り入れアミノ酸の原料とする)を行っています。これも体内の腸内細菌が行っている可能性があるのです。・手当て

痛いところに手を当てると、痛みが和らぎます。・体温維持

体温であれば電磁波によって、体内の水の振動を激しくさせ体温を上げる仕組みがあると考えられます。(電子レンジと同じ仕組み)・元素転換(常温核融合)

など、食べ物以外からエネルギーを生み出している事例は多々あるのです。

今回は、上記の説を繋げて考えてみた場合、どのような仮説が出せるのか?検討してみます。

【番外編】生体エネルギーとは何か① ~「性のエネルギー」と「自然エネルギー」~

これまで「人類の祖先はオランウータンではないか?」という仮説から、オランウータンの「性」や「知能進化」について追求し、人類との共通点等を掘り下げてきました。

その中で、どうしてもスッキリしない謎だったのが「オランウータンはどのようにして飢餓状態を乗り越えたか?」です。

これまでの追求では、他のサルとは異なり際立って性収束の強いオランウータンの特徴から「性充足(密着充足)によってなんらかのエネルギーを得ていたのではないか?」という仮説を出しましたが、果たして性充足だけで説明がつくのか?疑問が残ります。

そこで、今回から「生体エネルギーの謎」に迫っていきます。

オランウータンの知能進化④~オラウータンの【未知収束】とは?~

テナガザルのなかでもオランウータンとその他のサルには大きな違いがあります。

その違いは対象の捉え方です。

①オランウータンは、池にはまり込んだ人間を助けるという現象。

②オランウータンは人間の読む雑誌を見るのが好きなようで、特に四角形が多用された申込ページや自然にない色が使われているページがお気に入りで時間をかけて凝視しているという報告。

これらは何を示しているのでしょうか?

投稿者 m-yoriya | 2022-03-18 | Posted in 3)地上へ進出した哺乳類(原猿から真猿へ), 4)サルから人類へ…, ①進化・適応の原理, ④脳と適応 | No Comments »

投稿者 m-yoriya | 2022-03-18 | Posted in 3)地上へ進出した哺乳類(原猿から真猿へ), 4)サルから人類へ…, ①進化・適応の原理, ④脳と適応 | No Comments »

オランウータンの知能進化③~原猿の手探り回路と樹上適応~

前回までは、哺乳類以降の知能進化の歴史を見ていきました。

今回は、原猿の知能進化の歴史に焦点を当てていきます。

【原猿に分類されている生き物たち】

アイアイ メガネザル

(画像はこちらからお借りしました。) (画像はこちらからお借りしました。)

以前ブログでも紹介した、原猿の手探り回路。(以下ブログより引用)

>

過密化した樹上で、終わりのない同類闘争を強いられた原猿は、周囲のサルとの状況の同一視(互いに戦意がないこと)によって、安堵感を得ることができました。

しかし、この感覚は、恒常的な類闘争が生み出す、苦痛と厭戦感と同様、本能に存在しない感覚であり、自身も捉えようがない初めての感覚。

原猿は、この置かれた状況の同一視によって得られた安堵感を求めて、相手を更に注視(探索)するようになりました。

哺乳類が持つ探索回路は欠乏(捕食、危機逃避等)が明確なものであり、本能回路上のどこかに答え(行動方針)があるもの。答えのある範囲内での探索。

しかし、原猿が迫られたのは、欠乏も未明、もちろん答えも未明という中での未知の探索!

この状況で、内識(自らの不可解な欠乏)と外識(不可解な状況)とを、行きつ戻りつを繰り返す中で形成されたこの探索回路は、哺乳類の探索回路と次元の違う「手探り回路」とでも呼ぶべきものです。

「もしや?と、やはり違う!」「もしや?と、やはりそうだ!」という「仮説」と「追求」を繰り返す中で、手探り回路は徐々に張り巡らされ、次第に自分の欠乏(心底)と相手の欠乏(心底)の像が重なっていったのだと考えられます。(=欠乏の同一視)

(引用以上)

この手探り回路の形成が相手との同一視を生み出し、さらに自身の“充足”にまで繋がっていったと考えられます。

充足を経験した結果、“もっともっと”充足したい!という欠乏も湧き、“充足探索”にも向かっていきました。

この手探り回路は、樹上に追いやられた初期の段階、体性感覚の強化を余儀なくされた段階から蓄積されてきたものだと思われます。

樹上では地上とは違い、“バランス感覚”が必要になります。

(画像はこちらからお借りしました。)

バランスを保つためには、

・木のしなり具合、枝のしなり具合、雨や風等の“外圧を掴むこと”。

・体の“重心の感覚”を高めること。

等が求められます。

樹上では外圧状況を掴み、加えて自身の内的感覚を照らし合わせ、“どう体を動かすのか”の探索と即座の判断力と組みかえが求められます。

ヒトも地面の上でバランスを取る時、木の上でバランスを取る時の体の感覚とは全然違いますよね!

(木の上だと、重心の少しの乱れを感じて、それに合わせて体を細かく動かしてバランスを取っている。)

この体性感覚も後天的にしか獲得できないもの!

バランスを取る、体性感覚を鍛えていく段階から“手探りで探索”してきたのです。

この体性感覚での組みかえが、さらなる「知能進化」を促していると考えられます。

今回は以上です。

オランウータンの知能進化②~哺乳類で形成した【大脳新皮質】の秘密とは?~

改めて知能進化の歴史を再整理中。前回までは、単細胞時代からの皮膚の判断機能→周波数情報の外圧をキャッチ→多くの情報を整理する必要性⇒脳の誕生まで扱いました。

これらは、両生類までの知能進化の歴史。今回は、哺乳類以降の知能進化の歴史をまとめていきます。

■1.哺乳類になって、【大脳新皮質】が登場。どんな機能に特化している?

哺乳類になると、両生類までの脳に加えて、【大脳新皮質】を新たに形成しました。

大脳新皮質ができる前までの脳の探索機能は、ある意味「パターン回路」。多くの周波数情報をパターン化して行動に移すという機能止まりでしたが、この大脳新皮質の特徴は、外圧情報をもとに「どうする?という探索」に特化した器官です。

この「どうする?の探索」とは、一体どういう意味なのでしょうか?

投稿者 tuti-nor | 2022-03-11 | Posted in 3)地上へ進出した哺乳類(原猿から真猿へ), 4)サルから人類へ…, ①進化・適応の原理, ④脳と適応 | No Comments »

投稿者 tuti-nor | 2022-03-11 | Posted in 3)地上へ進出した哺乳類(原猿から真猿へ), 4)サルから人類へ…, ①進化・適応の原理, ④脳と適応 | No Comments »

オランウータンの知能進化① ~哺乳類時代の「皮膚感覚の進化」と「脳の進化」~

これまでのブログでは「オランウータンが人類の起源に最も近い」という仮説から、オランウータンの「生殖と性(=人類との類似点)」について追求してきました。

それに引き続き、オランウータンについてより深く追求するために、本日から「オランウータンの知能進化」について追求していきます。

知能進化については、これまでも「哺乳類の知能進化①~⑦+番外編」で扱ってきましたが、

改めて、哺乳類以降のサル(オランウータン)までを貫通させた知能進化として追求し「知能進化の神髄」に迫りつつ、オランウータンについて追求していきます。

【番外編】「エネルギーは栄養物からしか得られない」のは本当?

オランウータンは“飢餓”という危機を「授乳期間の延長」と「性収束(密着充足)」で克服した種。

しかし、飢餓状態=栄養不足の危機の中で、どのようにエネルギーと栄養を生み出したのか?という疑問点が残ります。

今回はエネルギーについて迫っていきます。

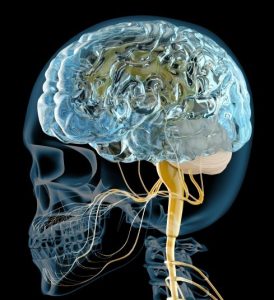

【番外編】オミクロンは重症化しない?③ブレインフォグ(脳の霧)

「オミクロンは重症化しない?②」に引き続き、今回は「オミクロン株」の感染者の症状のある特徴「ブレインフォッグ(脳の霧)」について扱います。

英国の感染状況を分析している「ゾエCOVIDシンプトム・スタディー」が1月6日に公表したデータによると、オミクロン株の主な症状は(1)鼻水(73%)、(2)頭痛(68%)、(3)倦怠感(けんたいかん、64%)、(4)くしゃみ(60%)、(5)のどの痛み(60%)となっている。上位五つの症状よりも低いものの、見逃せないのが、24%の人が訴えている「ブレインフォグ」です。

ブレインフォグの症例報告はデルタ以降にあったようです。時期は定かではありませんが、オミクロンになってその症例は顕著になっているようです。

(さらに…)