2020-01-30

淡路島のニホンザルから考える寛容性と協力社会の進化

ニホンザルは、顔を見つめると威嚇されていると感じ、逃げたり攻撃してきたりする。動物園などに行くと、サルの檻の前に「サルの顔を見つめないでください」と書いてあり、それが彼らの社会のルールです。

又、類人猿は、ヒトと同様に顔と顔を突き合わせて、他者の目的や意図など心の状態を読みとることが出来、社会生活に生かしていることを示唆する研究が発表されています。

その様な中で、サルのなかでも淡路島のニホンザルのみが協力し合って社会を造っているようです。

淡路島のニホンザルから考える寛容性と協力社会の進化 https://academist-cf.com/journal/?p=12320

>淡路島ニホンザル集団の高い寛容性には、遺伝的基盤が存在することが示唆されています。本来寛容性の低い種であるニホンザルのなかから、どのようにして寛容性の高い集団が進化したのかを明らかにすることにより、ヒトの寛容性の進化についても何らかの示唆が得られるのではないかと期待しています。

とあります。

人類は氷河期を迎え、協力しなければ生存できない外圧に晒された結果、寛容性を獲得したのでは

________________________________

協力行動と寛容性

私たちヒトは、日々誰かと助け合い、協力し合いながら暮らしています。ヒトの社会は、協力行動によって成立しているといえますが、ヒトの協力社会はどのように進化してきたのでしょうか?

近年、ヒト以外の動物を対象とした実験的研究から、2個体のあいだで協力行動が生じるためには、「寛容性」が大きな鍵を握っていることが明らかになってきました。たとえば、同じチンパンジー同士でも、食べ物をケンカせずに共有できるペアでは、1頭だけが食べ物を独占してしまうペアよりも、協力行動が起こりやすくなります。さらに、チンパンジーの近縁種で、より寛容性の高いボノボは、チンパンジーが協力をやめてしまうような場面でも柔軟に協力することができます。高い寛容性は、個体間の協力行動を促進すると考えられます。

寛容性は、ヒトの協力社会の進化においても重要な役割を果たしたかもしれません。ヒトは進化の過程で攻撃性が低下し、高い寛容性を獲得したことが明らかになっています。マックスプランク研究所のトマセロらは、集団全体の寛容性が上昇したことにより、社会のなかで協力行動が起こりやすくなったことが、より高度な協力社会の進化に繋がったのではないかと考察しています。この仮説が正しければ、同じ種であっても、寛容性が高い集団では、寛容性が低い集団よりも協力行動が起こりやすくなると予測されます。この予測を検証するため、私たちはニホンザルを対象とした研究を行いました。

寛容性の高い淡路島のニホンザル

ニホンザルは一般に、順位関係が非常に厳しく、寛容性の低い種として知られています。たとえば、魅力的な食べ物があると、順位の高いサルは、順位の低いサルを追い払ってそれを独占してしまいます。そのため、2頭で協力してエサを取るような実験課題は、ニホンザルには難しいと考えられてきました。

しかし一部の地域では、一般的なニホンザルと比べて高い寛容性を示す集団が存在することが知られています。そのひとつが淡路島に生息する集団です。この集団では、食べ物をめぐる争いが他の集団よりも起こりにくく、順位の離れた個体同士でも並んで一緒に採食できます。

ニホンザルの協力行動を実験で比較

寛容性の高さは動物の協力行動に大きな影響を与えます。それでは、同じニホンザルであっても、寛容性の高い集団と低い集団では協力行動の起こりやすさが異なるのでしょうか?私たちは、特別に寛容性の高い淡路島ニホンザル集団(兵庫県洲本市に生息)と、寛容性の低い一般的な集団である、勝山ニホンザル集団(岡山県真庭市に生息)とで、同じ実験課題を用いて成績を比較しました。

今回の実験では、サルが1本のヒモの両端を同時に引っ張って、手の届かないところにあるエサを手元まで引き寄せる課題を用いました。この課題の重要なポイントは、ヒモの片端だけを引っ張っても、ヒモが実験装置から抜けてしまうだけで、エサを手に入れることができないという点です。そのためエサを手に入れるにはヒモの両端を引っ張らなければならないのですが、1頭だけでは両端に手が届かないので、2頭のサルが同時にヒモを引くことが必要でした。

ニホンザルの協力行動に見られる集団間の違い

まず淡路島ニホンザル集団で1,488試行の実験を行った結果、成功率は60%近くに達しました(874/1,488試行で成功)。この集団では、装置にエサが置かれていてもケンカが起こりにくく、さまざまな組み合わせのペアで協力が起きました。さらに興味深いことに、実験を続けていくなかで、協力するパートナーが近くにいないときには、パートナーが来るまでヒモを引かずに待つことを学習した個体も現れました。そのような協力するためにパートナーを待つ行動は、これまでチンパンジーやゾウ、イルカなど、一部の動物でしか確認されていませんでした。今回の実験は、ニホンザルも仲間と協力するための高度な知性を備えていることを示唆しています。

一方、勝山ニホンザル集団で実験を行った結果、198回の試行のうち成功したのはわずか1%でした(2/198試行で成功)。淡路島ニホンザル集団とは対照的に、この集団ではエサの置かれた装置を順位の高い個体が独占し、順位の低い個体はなかなか装置に近づくことができないようでした。このように2頭のサルが一緒に装置を操作できない状況では、当然協力行動は起こりえません。そのためこの集団では、ほとんど実験が成功しませんでした。

寛容性はどのように進化したのか?

今回の研究から、ニホンザルが仲間と協力して課題を解決できること、それには高い寛容性が必要であることが明らかになりました。淡路島ニホンザル集団では、2頭のサルが装置の前に並び、何度も協力することができました。それに対し、勝山ニホンザル集団ではサル同士が互いを避けあい、そもそも実験装置の前に2頭が並ぶという状況自体がほとんど起きませんでした。

協力行動をするための知性があったとしても、互いの存在を許容し、一緒に行動することができなければ、その知性を発揮することはできません。寛容性の高さは、社会のなかで協力行動が生じるための必要条件であると考えられます。

本研究の結果は、先行研究の結果と合わせて、寛容性がヒトの協力社会の進化に重要であったことを示唆しています。しかし、そもそもヒトがどのようにして高い寛容性を進化させることができたかについては、まだはっきりとはわかっていません。ニホンザルに見られる寛容性の集団間変異は、この問いについてもヒントを与えるかもしれません。

実は、淡路島ニホンザル集団の高い寛容性には、遺伝的基盤が存在することが示唆されています。本来寛容性の低い種であるニホンザルのなかから、どのようにして寛容性の高い集団が進化したのかを明らかにすることにより、ヒトの寛容性の進化についても何らかの示唆が得られるのではないかと期待しています。

「白目」から相手の気持ちを読み取るのは人間ならではの能力

前回の実現塾で、類人猿と人類の身体的相違点の一つに「人類のみが白目である。何故か?」との話が出てきました。

回答としては『白目』による『黒目』の強調という特徴は、相手(天敵、獲物)に自分の眼の位置を知らせてしまう短所というよりも、狩りや狩り以外の日常生活において仲間同士でのコミュニケーションを大きく高める長所を強める為。

となりました。

「ゴリラ研究の第一人者 京都大学・山極寿一総長に聞く」

https://academist-cf.com/journal/?p=10949

「白目」から相手の気持ちを読み取るのは人間ならではの能力

の記事があり、結論は下記の内容です。

>言葉はそれぞれの民族で違うのに目の特徴が同じであるということは、人類が地球上に広がっていろんな言語を編み出す前、我々の祖先はすでにこの白目を持っていたということです。でも人間に一番近いチンパンジーも白目を持っていません。つまり人間だけにこの目が発達したということになります。だからなんらかの大きな理由があったわけです。

ちらっと見るだけじゃなくて、じっくり目を見て対面することによって、より相手のことが深くわかります。だから人間は、電話で済む話でも大事なときには面接をします。それは、単にそのときの相手の気持ちを確かめるだけではなく、相手の人格だとか、相手の人間性みたいなものを見たいからなんですよね。しかも重要なことは、人間は生まれつきそういう能力を持っているということ。非常に大切な能力で、本能に近い能力ということなんです。これが、ゴリラと人間との違い。実際にゴリラの社会に入って体感しないとわからないことです。

以降転載します。

______________________________

これまでの山極先生の研究で「表現」されたものの例を教えていただけますか。

たとえば、僕が発見したのはゴリラの「覗き込み行動」。ゴリラって、相手の顔を覗き込んで、10cmくらいの距離で顔と顔を合わせるんですよ。これはゴリラの群れの中にいたときに、ゴリラが実際に僕に対してとった行動です。

それまで僕はニホンザルの研究をしていましたが、ニホンザルにとっては、相手を見つめること=威嚇です。ニホンザルは、顔を見つめると威嚇されていると感じ、逃げたり攻撃してきたりするわけです。動物園などに行くと、サルの檻の前に「サルの顔を見つめないでください」と書いてありますよね。それが彼らの社会のルールです。

だから僕は初め、ゴリラの場合でもそうだと思って、ゴリラの顔をなるべく見つめないようにしていたわけです。ゴリラが僕のほうを見たら視線を外していました。でもゴリラがこっちまでやってきて見つめ出すもんだから、これはヤバいなと思って避けた。そうすると、回り込んでまで顔を近づけてきて……そのときは「あれ、何してんだ!?」と思って、じっと下を向いていることにしたんです。すると、「ウー」と唸って、そして後ずさりして、不満そうに立ち去って行った。

そのときに「これは、ニホンザルとは違うな」と感じました。そこでゴリラの行動をもう一度注意深く見てみると、ゴリラ同士が毎日のように顔と顔を見合わせるという行動をしているわけです。「あらっ!」と思いましたね。事例を記録していくと、挨拶だったり、仲直りだったり、交尾の誘いだったり、遊びの誘いだったり、仲裁だったり……と、顔と顔とを見合わせる行為がいろんなところで出てきたんです。それで、これは彼らにとって非常に重要なコミュニケーションだということがわかりました。これは論文にもまとめています。

——ゴリラにとっては顔と顔とを見合わせることがコミュニケーションになっているんですね。

そこから「じゃあ人間にとってこの行動はどういう価値を持っているんだろう」と問い返してみた。人間はそうした行動をとりませんよね。誰かと話をするときにも一定の距離を保っています。そもそも話をするのに、近くにいて顔と顔とを向かい合わせる必要すらないじゃないですか。だって、音声で意味を伝え合えるんだから。言葉を交わし合うために対面しているわけじゃない。

でも人間は対面したがる。これは、ニホンザルとは違ってゴリラとは同じなわけです。だけど対面するときに距離を置くのは、ゴリラとは違う点。なんでこうした違いがあるんだろうと思ってみたら、「目」に違いがあったんです。

——「目」ですか?

そうです。ゴリラの目って真っ黒なんです。ゴリラは言葉を持っていないうえに、目が真っ黒。だから近づいて顔を合わせる必要があるんじゃないだろうか。でも人間の目って白目がありますよね? 目がキョロキョロしたりパチパチしたりすることによって、相手の気持ちがわかる。集中しているのか、どこかに注意を逸らしてるのか、別のことを考えているのか、白目があることによって少し離れた場所からだと相手の状況がわかるわけです。そしてそれが、言葉を伝える支えになっているんです。

我々人間が言葉を交わし合うときには、相手の顔を見て、目の動きを見て、相手の気持ちをモニターすることが非常に重要です。現代人は虹彩の色こそ違えど、どの民族もみんな白目を持っている。白目を通じて相手の気持ちを推し量る能力は、人間誰もが持っているものです。

_________________________

光子は人間のDNAと同居する時に初めて規則性を持つ

外部の電磁波(エネルギー)の状況で物質は、収束(規則性を持つ)及び発散(無秩序状態)に変化する。個体⇔液体⇔気体⇔プラズマ⇔エーテル(電磁波エネルギー)⇔素粒子⇔物質(個体⇔気体・・・)の循環が有る事は理解できる。

※現代物理学においては、真空のゆらぎによって、何も無いはずの真空から電子と陽電子のペアが、突然出現することが認められている。又素粒子(電磁波と電磁場で創られる)は粒子と波動の二面性をもち,また不変のものでなく相互作用により相互に転換したり生成消滅したりする。

今回の記事は「『光子は人間のDNAと同居する時に初めて規則性を持つ』事を示す量子実験が行われた」です

【実験より】

・真空の中に光子だけが存在する時には、光子は無秩序に散乱するだけだった。

・そこにヒトの DNA が入れられると共に、光子は「規則性をもち動き始めた」。

・そして、一度規則性を持った光子は、DNAがいなくなっても、規則性を崩すことはなかった。

【この実験は、DNA が私たちの世界を構成する「物質」とコミュニケーションをとっている可能性を示しており、そして、そこには、ある種の目に見えないフィールドが存在することも示している。】

____________________

https://indeep.jp/human-dna-could-control-photons/ より

【この世の創造神はDNA? : 人間のDNAが光子に規則性を与えることで「この世の物質をコントロールしている可能性」が示された実験が行われていた】

光子 – Wikipedia

光子とは、光の粒子である。物理学における素粒子の一つであり、光を含むすべての電磁波の量子かつ電磁力のフォースキャリア(力を媒介する粒子)である。

光子は人間のDNAと同居する時に初めて規則性を持つ

量子実験がヒトDNAの形而上学的特性に光を当てた

ロシア人科学者であるウラジミール・ポポニン(Vladimir Poponin)氏は、1995年に、ロシア科学アカデミーにおいて生物物理学者ピーター・ガリアエフ(Peter Gariaev)氏を含む同僚たちと非常に興味深い実験を行ったことで有名だ。

論文『真空での DNA ファントム・エフェクトとその結果に対しての合理的な説明』で、ポポニン氏は冒頭で次のように述べている。

この発見は、観察された多くの代替療法としてのヒーリング現象を含む微細なエネルギー現象の根底にあるメカニズムの説明と、そのより深い理解のために非常に重要であると確信している。

ポポニン氏たちがおこなった実験は、私たちのこの世界を構成している量子である「光子」を用いて ヒトの DNA に対しての挙動をテストしたものだった。

宇宙の真空をシミュレートするために特別に設計されたチューブに光子を入れて、内部が完全な真空の状態で光子がどのように振る舞うかを知るために、実験が開始された。

光子をチューブに挿入した際には、光子はチューブ内の全体に散らばり、完全に不規則でランダムな方法で分布した。これは研究者チームが予想していた動きと同じだった。

次に、今度は、「人間の DNA 」を光子とともにチューブ内に配置した。

そこで起きたことは本当に不思議なことだった。

単独で光子がチューブ内にあった先ほどとは異なり、光子は DNA に反応した。そして、光子は動きのパターンを変えて特定の配列を形成した。つまり、生きている物質である人間の DNA の存在の下で、光子は「組織化された」のだ。

これは、DNA が明らかに光子に直接影響を与えていることを示している。そして、同時にこれは、私たち人間の中の何かが私たちの外の物理的な物質に直接影響を与えているという仮説を支持することになる結果のひとつともいえる。

ポポニン氏たちのチームは、この実験を繰り返し行ったが、いつでもその結果は同じであり、光子が DNA によって規則的な配列を作り出すことが確認された。これは、人間の DNA が、私たちの世界を構成する量子、つまり「物質」に直接影響することが観察されたということになる。

しかし、実験では、さらに大きなサプライズが起きた。

次の大きな驚き

次の大きな驚きは、研究者たちが容器から DNA を取り出したときに観察された。科学者たちは、DNA を取り除いた後は、光子は元のような規則性のない散乱状態に単純に戻ると予測したが、そうならなかったのだ。

人間の DNA がチューブから取り出された後も、光子はまだ DNA がチューブの中にあるかのように規則性を持ち秩序立ったままだったのだ。これはポポニン氏たちにとって、非常に予想外の出来事だった。

研究者たちは仮説を立て、「何らかの新しいフィールドの構造が惹起しているという仮説を受け入れざるを得なかった」と述べる。

この実験は、DNA が私たちの世界を構成する「物質」とコミュニケーションをとっている可能性を示しており、そして、そこには、ある種の目に見えないフィールドが存在することも示している。

【ジャンクDNA解明への挑戦(第1回): 記憶媒体として機能しているDNA】

ここで翻訳した記事から少し抜粋します。

DNA は言葉と振動の影響で頻繁に再プログラムされている

近年のロシアでは、それまであまり研究されてこなかった様々な自然科学現象を科学的に研究して直接的、あるいは間接的に説明できるようになっている。

その中には次のようなものもある。それは、DNA は言葉と振動によって再プログラミングされているということに関しての証拠が見つかったことだ。それには遺伝子の損傷も移動も伴わないという。

我々の DNA の中で人体のタンパク質を作るために使われているのは、ほんの 10パーセント以下にしか過ぎない。残りの 90パーセント以上の DNA は「ジャンク DNA 」と呼ばれており、それらは機能していないと西欧諸国の科学研究では考えられている。

しかし、ロシアではそのように考えない研究者たちがいる。

彼らは「生命は愚か者などではない」という確信の元に、DNA の 90パーセントを占めるジャンクDNA を調査する冒険を開始した。この調査には、言語学者と遺伝子研究の第一人者たちも加わった。

その結果、非常に革命的といえる調査結果が導き出された。

ロシアの言語学者たちは「役に立たない」と思われている 90パーセント以上のジャンク DNA のすべてが、私たち人間の言語と同じ規則に従っていることを突き止めた。

言語学者たちは、言語の文法の構文、言語の形態からなる意味論、そして、基本的な文法ルールなどと比較した。そして、言語学者らは、DNA のアルカリが正規の文法に従い、そして、まるで私たちの言語のように規則を設定していることを発見したという。

この結果、人間の言語やその規則は偶然現れるものではなく、私たちの DNA を反映しているものだということが考えられるようだ。

_______________________________

「盗たんぱく質」~餌生物から酵素を盗み利用する生物~

>☆進化⇒変異の仕組みは、大・中・小の3段階

小:紫外線で傷いたり、分裂時のコピーミスで起きる変異

中:駆動物質の指令による漸進的進化

大:他の生物(ex.ウイルス)が飛び込んできて、そのまま遺伝子を蓄積していくことによる劇的な進化

真核生物は、自らとは別の起源を持つ微生物やウイルスを自らの細胞内に取り込み共生することにより、劇的に進化したと考えられます。<リンク

他の生物を自らの細部内に取り込み共生することにより生物は大進化を遂げますが。なんと、餌由来のたんぱく質を消化せず特定の器官の細胞内に取り込み、本来の機能を保ったまま利用する「盗たんぱく質」という現象があるようです。

JST科学技術振興機構プレスリリース https://www.jst.go.jp/pr/announce/20200109-2/index.htmlより。

餌生物から酵素を盗み利用する生物を発見

~キンメモドキは食べたウミホタルの酵素をそのまま使って発光する~

ポイント

・発光魚キンメモドキ(Parapriacanthus ransonneti、スズキ目ハタンポ科)は自前の発光遺伝子を持たず、餌であるウミホタルから発光酵素を獲得して利用していることを明らかにした。

・これは、餌由来のたんぱく質を消化せず特定の器官の細胞内に取り込み、本来の機能を保ったまま利用することを示した世界で初めての例であり、この現象を「盗たんぱく質」(Kleptoprotein)と命名した。

・キンメモドキにおける「盗たんぱく質」の進化プロセスとそれに関わる遺伝子メカニズムの研究を始め、キンメモドキ以外にも(生物発光に関わらず)盗たんぱく質現象が普遍的に生物界に存在するのかについてなど、さらに今後の研究の展開が予想される。

・生物が持つこれらの仕組みを解明し、それに倣う(バイオミメティクス)ことでさまざまな応用展開(例えば、たんぱく質性医薬品の経口投与方法の開発などの医学分野への貢献)も期待される。

中部大学 応用生物学部の大場 裕一 教授は、米国 モントレー湾水族館研究所 博士研究員の別所-上原 学 博士、名古屋大学 大学院生命農学研究科の山本 直之 教授らと共同で、魚類で初めて、ルシフェラーゼの由来の解明に成功しました。生物発光はバクテリアから脊椎動物まで広く見られる形質であり、生命の歴史の中で、何度も独立に進化してきました。発光反応は一般に「ルシフェラーゼ」と総称される酵素たんぱく質と「ルシフェリン」と総称される化学物質による生化学反応であると説明できます。それぞれの発光する生物群は起源が異なる独自のルシフェラーゼを進化させてきたと考えられています。しかし、発光する魚類の中で、ルシフェラーゼの正体が解明された例は、全くありませんでした。

キンメモドキのルシフェラーゼのアミノ酸配列を解析したところ、驚くべきことに、発光する甲殻類のトガリウミホタルのルシフェラーゼと同一であることが分かりました(図1)。さらに、ウミホタルを与えずに長期間飼育すると、キンメモドキは発光能力を失い、その後、ウミホタルを餌として与えることでウミホタルのルシフェラーゼを体内に取り込んで発光能力を回復させることを明らかにしました。

生命現象をつかさどる酵素はたんぱく質でできているので、通常ならば食物として体内に入ると消化器官で分解され、本来の機能は失われてしまいます。ところが、キンメモドキはウミホタルを捕食し、未知の仕組みにより、ルシフェラーゼを消化せずに細胞に取り込み、本来の機能(発光)の用途に使っていることが分かったのです。

~中略~

ある生物が持っている特殊な能力を、それを食べることでそのまま獲得する生物は非常に珍しいですが、いくつかの例が知られています。例えば、ミドリチドリガイというウミウシの仲間は葉緑体を持ち、光合成をすることで数ヵ月間も太陽光だけで栄養を自給自足できることが知られています。しかし、このウミウシは生来の葉緑体を持たず、餌である藻類から「盗む」ことで「盗葉緑体」を獲得し、利用している ことが知られています。また、ミノウミウシはクラゲなどの刺胞動物を捕食することで、刺胞細胞を獲得します。このような盗刺胞はウミウシの仲間だけでなく、ある種のクシクラゲ(刺胞動物ではなく有櫛動物)やヒラムシなどでも見つかっています。

通常ならば、摂食された細胞やたんぱく質は分解されて本来の機能を失います。そのため、私たちが海藻やクラゲ、ウミホタルを食べても、葉緑体や刺胞、ルシフェラーゼを取り込むことはできません。

今後、これらの生き物が、どのようにして必要なたんぱく質だけを消化せずに取り込んでいるのか、その取り込みを可能にする分子機構の解明が待たれます。

葉緑体、刺胞、そして発光といった複雑な形質を進化させるのは、自力で一から作るよりも、餌から盗んでしまった方が簡単なのかもしれません。今後、「盗たんぱく質」という視点を持ちながら、複雑な生態系の一部である生物を見直すことで、新しい発見が生まれてくるかもしれません。

また、特定のたんぱく質を消化せずに体内に取り込む仕組みが解明されれば、さまざまな技術に応用できることが期待できます。例えば、糖尿病の薬であるインスリンなどのたんぱく質性医薬品は経口投与すると分解されてしまうため、現在では注射により投与されています。盗たんぱく質の取り込み機構を応用することで、飲み薬としてのたんぱく質性医薬品の実現が期待されます。

~以下略~

<参考図> リンク

(以上)

人間の体温は19世紀以来、一貫して「下がり続けている」

人間の体温は19世紀以来、一貫して「下がり続けている」ことが判明。ついでに「人間の体温を維持しているのは腸内細菌」であることも知る

外部環境(人工環境)に順応した結果、肉体的には退化の方向へ進んでいるか?

>「室内の温度、微生物との接触の度合い、食物の種類など、私たちが生活している環境は大きく変わりました。これらすべてのことは、私たち人間は、進化においては単相型だったかもしれないですが、環境はそれを変える可能性があります。実際に、今回の研究が示すように、人間は生理学的に変化しています」

https://indeep.jp/human-bodie-temperature-have-steadily-grown-loewer/ より転載します

___________________________________

人間の体は数世紀にわたって着実に冷え続けていることを証拠が示した

この 1世紀以上、人間の体温の健康の目安は 37℃とされてきたが(※日本では 36.5℃)、この目安の体温は調整されるべきではないのかと疑われることがあったが、最近の新しい調査では、人間の体温に関して驚くべきことがわかった。

この 37℃という体温を基準としたのは、19世紀のドイツの医師カール・ブンダーリッヒ(1815年 – 1877年)だった。

しかし、米スタンフォード大学の医学研究者であるジュリー・パーソネット(Julie Parsonnet)博士は「現在の私たちの体温は、そのようなものとは言えない部分があります」と言う。

「今では、人間の平均体温が 37℃だということは間違いだとわかっています」

しかし、カール・ブンダーリッヒ博士が、19世紀に人々の平均体温が 37℃だと定めた際には、何万人もの人々から、文字通り何百万回もの体温の測定をおこなった。その結果から出された数値なのだ。それだけに、このブンダーリッヒ博士が定めた人間の体温の平均が 37℃だということが今でも基準となっている。

ただ、ブンダーリッヒ博士による体温の測定で使用された体温の測定装置が正しいものだったかどうかには疑問があった。何しろ、19世紀は、まだ体温の測定が始められたばかりの頃だったからだ。

そのこともあり、最近では、ブンダーリッヒ博士が定めた 37℃という標準体温に対して批判的な研究も出ており、それらは、「標準体温を下げるべきだ」と呼びかけている。

パーソネット博士と研究チームは、この 19世紀に定められた標準体温が現代と適合しない理由が、体温測定技術にあるのか、それとも、実際の人間の生理的変化を反映しているのかに興味を持った。

それを調べるために、研究チームは、アメリカ南北戦争(1861-1865年)後の約 2万4000人の北軍の退役軍人の医療記録を掘り下げ、今から 1世紀前のこの時期の人間の体温がどのようなものだったかを調査した。

そして、これらの 19世紀の体温の数値を、1970年代前半のアメリカ国民健康調査の約 1万5000件の記録と比較し、その後さらに、西暦 2000年代前半の米スタンフォード大学の臨床データの 15万件の記録と比較した。

合計で、チームは 50万を超える個別の体温測定の詳細を把握した。

その結果、年代の経過とともに明確で有意な差が見出された。

19世紀の終わりのアメリカ人たちの体温は今より少し高かったのだ。たとえば、西暦 2000年代に生まれた男性の体温の平均値は、1800年代前半に生まれた男性の平均より 0.59℃低かった。

そして、10年ごとに 0.03℃ずつ平均の体温が下がっていたことがわかったのだ。

この低下は、女性でも同様で、1890年代以降 0.32℃低下していた。

それぞれのグループの体温は、ほぼ同じ精度の体温計で測定されていたと仮定すると、南北戦争の退役軍人たちの記録は、その後の数十年にわたり、緩やかに体温が低下していく傾向を見せていた。

このような着実な体温の低下の傾向は、体温測定技術の精度によって現れた可能性は低いために、実際に私たちの体温は毎年下がり続けてきたと考えられる。

私たちの環境の何が体温を低下させ続けているのだろう。

パーソネット博士は以下のように言う。

「私たち人間の生活は、生理学的に過去とまったく異なります」

「室内の温度、微生物との接触の度合い、食物の種類など、私たちが生活している環境は大きく変わりました。これらすべてのことは、私たち人間は、進化においては単相型だったかもしれないですが、環境はそれを変える可能性があります。実際に、今回の研究が示すように、人間は生理学的に変化しています」

ブンダーリッヒ博士が19世紀に定めた標準体温は調整が必要かもしれないが、今回の研究は、それが当時の体温計測器機の問題ではなく、私たち人間の体温が下がり続けていることによるものだと多くの医師たちに知らせることになりそうだ。

なぜヒトは夢を見るのか?/睡眠中は最も「ひらめき」が起こる時間!?【睡眠と夢の脳科学】

>現代科学としての睡眠研究はほとんどが脊椎動物を対象にしておこなわれ,しかも大半が実験用に飼育されている哺乳動物でおこなわれてきた。だから,昆虫ばかりか無脊椎動物全般さらには非哺乳類の脊椎動物全般の睡眠については,正確な情報が欠けている。構造的にも機能的にも脊椎動物とは異なる中枢神経系をそなえた無脊椎動物の「睡眠現象」が,どこまで哺乳類の睡眠とかかわりをもっているのかという問題も解明されていない。

<睡眠の進化と多様性http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=341277

ヒトや哺乳類に限らずあらゆる生物に必要不可欠な「睡眠」。その多様な実態や仕組みについては、まだまだ未解明な課題であり、今後さらなる追求が期待されます。

そんな中、今回は、なぜヒトは夢を見るのか? 睡眠と脳の関係について、脳科学メディア https://japan-brain-science.com/archives/2326より。

【睡眠と夢の脳科学】眠りは心と脳にどのような影響を与えるか。

誰の身近にもありながら、その詳細な仕組みはほとんど知られていない「睡眠」。本稿では、そんな睡眠が心や脳に与える影響についてみていく。

【目次】

1.睡眠を奪う実験とその影響

2.生物に共通している睡眠活動

3.レム睡眠とノンレム睡眠

4.なぜヒトは夢を見るのか

5.睡眠中は最も「ひらめき」が起こる時間

6.少しずつ解明される睡眠の謎

~中略~

2. 生物に共通している睡眠活動

睡眠は、霊長類や哺乳類のみならず、爬虫類や両生類でも確認されている。また、ザリガニやショウジョウバエ、ミツバチのような無脊椎動物にも睡眠らしき状態があることが分かっている。

ライオンやジャガーなど、食物連鎖の頂点に位置する哺乳動物の睡眠時間は長く、1日に12時間ほど眠る。これに対して、シカやアンテロープ(※ウシ科の動物)など広い場所にいる草食動物の睡眠時間は大幅に短い。なお、同じ草食動物でも地上性のリスやナマケモノなどのように長時間にわたって眠る動物もいる。これらが示しているのは、「天敵が少ない動物ほど睡眠に多くの時間を割くことができる」という点である。

3. レム睡眠とノンレム睡眠

睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠の2種類がある。レム(REM)とは、高速眼球運動(Rapid Eye Movement)のことで、睡眠中に眼球がまぶたの下で素早く動く状態を指す。レム睡眠は、身体がリラックスしていて高速眼球運動が起こっている浅い睡眠状態をいう。一方、ノンレム睡眠は高速眼球運動のない深い睡眠である。睡眠中はこの2種類が交互に訪れる。

レム睡眠中の夢は、起きる直前の夢であることからも内容を覚えていることが多い。レム睡眠は90分周期で、1回10分~30分程度にわたって現れる。レム睡眠に費やす時間の割合は、誕生時には50%だが壮年期には25%に低下し、高齢になると15%にまで低下する。この現象は、イヌやネコ、ラットなどにも共通して見られる。レム睡眠は最も原始的な哺乳類であるカモノハシやハリモグラでもみられるが、爬虫類や両生類にはみられない。

4. なぜヒトは夢を見るのか

ヒトが夢を見る理由は、明確には分かっていない。ただし、睡眠中の脳が行うことの1つに、起きているときの行動や記憶を再現、整理し、必要な情報を定着させることがある。夢は、その活動に関わっている可能性がある。学校の勉強などで昼間はどうしても覚えられなかったことが、一晩寝るとあっさりと暗記できたという経験がある人も多いかもしれない。これは、定着の成果である。研究によると、学習後にすぐ眠ることで記憶の固定に効果があることが分かっている。また、眠る前に集中して考えていたことは睡眠中にそれだけ強い記憶となって保存されることが知られている。なお、単語を覚えるようないわゆる勉強(知識)の記憶だけでなく、身体の動かし方などの運動の記憶も眠ることで記憶に残りやすくなる。(関連記事:記憶の仕組み)

睡眠中の脳では、覚醒中に見られるα(アルファ)波が出ているだけでなく、記憶を担う海馬からは記憶処理中に見られるθ(シータ)波も出ている という研究結果がある。

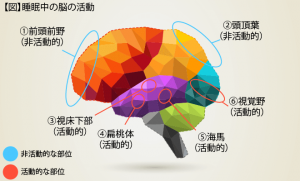

睡眠中の記憶の整理や定着に夢が関係するのであれば、なぜ日常ではありえない荒唐無稽な夢を見るのか。これは、海馬や大脳辺縁系といった記憶に関わる部分が覚醒しているものの、論理的な思考や判断を担う前頭前野は眠っているためだと考えられている。それゆえ、海馬に保存された記憶などが無秩序に現れても違和感なく受け入れてしまう。

【非活動的な部位】

①前頭前野:覚醒時は論理的な思考や判断を司る。

②頭頂葉:空間処理などに関わる。

【活動的な部位】

③視床下部:睡眠状態へ移行させる。

④扁桃体:原始的な感情を司り、夢の中の感情を生み出す。

⑤海馬:長期に貯蔵するべき情報を大脳皮質に送る。

⑥視覚野:目で見ていないにもかかわらず、心象をつくる。

⇒睡眠中、感覚や情動に関わる部分は活発になり、論理的な判断に関わる領域は抑制される。

夢を無秩序なものにする睡眠中の出来事、たとえば別の日の記憶が突然差し込まれることもまた、意味のあることだと考えられている。これは、意識的には気付けなかったひらめきにつながる。たとえるならば、ビジネスにおいて新しい企画をつくろうとするときにあえて全く異なるものを組み合わせることにも似ている。(いわゆるブレーンストーミング型の会議がこれにあてはまる。)

5. 睡眠中は最も「ひらめき」が起こる時間

歴史に名を残す天才的な芸術家や小説家、科学者たち曰く、眠っている間に見た夢が偉大な芸術作品や常識を変えてしまうような科学の発見・発明につながったことは少なくない。

たとえば、名画「記憶の固執」などの多くの作品を描いたスペインの天才画家であるサルバドール・ダリ(1904~89)は、夢でみた光景を絵に描いたという。また、名作「ジキル博士とハイド氏」を書いたイギリスの作家であるロバート・ルイス・スティーブンソン(1850~94)は、この小説のテーマとなる二重人格の元になる夢を見たという逸話を残す。ビートルズのポール・マッカートニーは、代表曲である「イエスタディ」のメロディーを夢から覚めたときに思いついた。

科学の世界でいえば、ドイツの化学者であるアウグスト・ケクレ(1829~96)は、原子がつらなってヘビのように動き、頭の部分が尾の部分にかみついた姿を夢にみて炭素原子6個が六角形状の構造に並ぶベンゼン環(※1)を思いついたという。

(※1.ベンゼンは19世紀の普及したガス灯から発見された分子で、その形は発見からしばらくの間は不明だった。ドイツの化学者アウグスト・ケクレが自身の夢をきっかけに思いついたといわれている。)

工業の分野では、アメリカの発明家、エリス・ハウが眠っているときにミシンの発明にとって最も重要な発想である“ミシン針の先端に穴をあけ、そこに糸を通す”ということを思いついた。

ヒトが得たさまざまな記憶(知識)は、大脳の外側の層である大脳皮質に分散して保存される。ヒトの大脳皮質には、多くの神経細胞がある。神経細胞はつながりあっていくつものネットワークをつくる。その中の特定のネットワークに電気信号が流れると、分散して記憶していた大脳皮質の神経細胞が同時に活動することになり、まとまったひとつの記憶として思い出される。

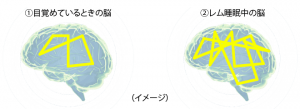

ヒトが目覚めて活動しているときは、その時々で必要なこと以外に注意が向かないよう、必要な脳内の神経ネットワークのみが選ばれ、他の不要な情報は意識にのぼらないように抑えられている。しかし、夢を見る睡眠(レム睡眠)中ではこの抑制がはずれ、起きている間には結合が抑えられた神経細胞もネットワークに組み込まれてくる可能性がある。これらの神経細胞の活動によって、目覚めている間はつながりあうことのなかった記憶どうしがつながり、通常では考えられないような記憶の組み合わせが生じて斬新なアイディアがひらめくのではないかと考えられている。

レム睡眠中の脳(②)では、目覚めているときの脳(①)では起こらなかった神経細胞どうしのランダムな結合が生じるようになると考えられている。

専門的な知識や経験があればあるほど、より斬新なアイディアが生まれると考えられている。

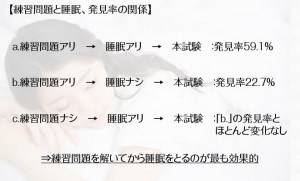

睡眠がひらめきを高めることを確かめる実験が行われた。ドイツのリューベック大学のウルリッヒ・ワーグナー博士の研究チームは、数列をつくる問題を使って実験を行った。出題される数列はいずれも数字の並び方に共通の法則が隠されており、この法則に気づいた者は問題を早く解くことができる。

ワーグナー博士は被験者たちに数列の練習問題をこなしてもらい、その後で睡眠をとってもらうグループと、起きていてもらうグループとに分けた。その後、被験者に再び数列の問題を複数解いてもらい、法則を発見する割合を比較した。すると、睡眠をとったグループでは起きていたグループよりも2倍以上高い割合で法則をみつけることができた。なお、睡眠をとったがそれ以前に練習問題をこなさなかった場合は、法則を見つけられる割合が睡眠をとらなかったグループと変わらなかった。この結果から、練習問題についての記憶の神経回路が睡眠中に何らかの変化を起こし、問題の背後にある法則をみつけることができたと考えられる。

また、アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校のデニス・カイ博士の研究チームは、実験によって言語の分野でもひらめきの度合いが高まることを確認している。この実験では、睡眠をとらなかったグループとノンレム睡眠をとったグループの正答率は睡眠前と変化がなかったが、レム睡眠をとったグループは正答率が40%向上した。

~以下略~

(以上)

生命現象は分散と統合が織りなす動的平衡であり、それは螺旋運動でもある

あけまして、おめでとうございます。

医療行為が、猛毒を使用した治療という名の殺人を行い、ゲノム編集で生命を操作するようなところまで平気で踏み込んでいくようになった現在、今後の社会において医療や健康とはどうあるべきかを、真剣に考える時代になったと感じています。

そこで、今回は、その重要な切り口として『千島学説』を取り上げます。これは、現在の医療界から黙殺され続けていますが、近代医療やその前提となる近代科学とは異なる、自然の摂理に基づく観察と論理の体系です。

この理論に今注目したのは、20年くらい前までの、近代医療絶対の洗脳が解け始め、莫大な税金を投入して誰のための医療なのか?と多くの人が気づく時代になり、このような時代だからこそ、千島学説の神髄を今再確認しておく必要があるのではないか?という思いからです。

その内容を、読み解いていきましょう。