2008-09-30

RNAと酵素タンパク質の協働作業2~tRNAとアミノアシル化酵素~

zakkyさんに引き続き酵素とRNAの協同作業について御送りいたします。今回は、アミノアシル化酵素について追求してきます。

アミノアシル化酵素は、

tRNAは、タンパク質合成のときアミノ酸を運んできてくれますが、そのtRNAとアミノ酸を結びつけるための酵素です。tRNAと会合することによって、アミノ酸を特異的に認識します。ATPなど高エネルギー化合物の加水分解に共役して触媒作用を発現します。

とある様にtRNAとアミノ酸を結びつける為には欠かせない酵素です。と同時にかなり古い酵素としても知られているようです。

古い酵素であるという事もあって、このアミノアシル化酵素の研究を行っている研究者も少なくないようですが、興味深い事が分かってきました。

気になった方は、ぽちっと押して続きをお楽しみください!

![]()

RNAと酵素タンパク質の協働作業1

酵素は、現在確認されているだけでも、約2,400種あるといわれています ![]() !

!

酵素は、体の中で生命活動を維持するためにいろいろなところで活躍しているのです。

今日は数ある酵素の中でも、RNAとかかわりのある酵素にどんなものがあるのか、紹介してみたいと思います!

いつも応援ありがとうございます。 😉

![]()

細胞周期制御機構のポイント

今回は、9/22の記事に続き、細胞周期についてです 😀

まずは、以前の記事の理解を促進するためにも、細胞周期の大まかな流れから抑えてみようと想います

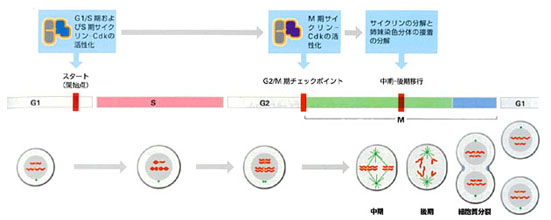

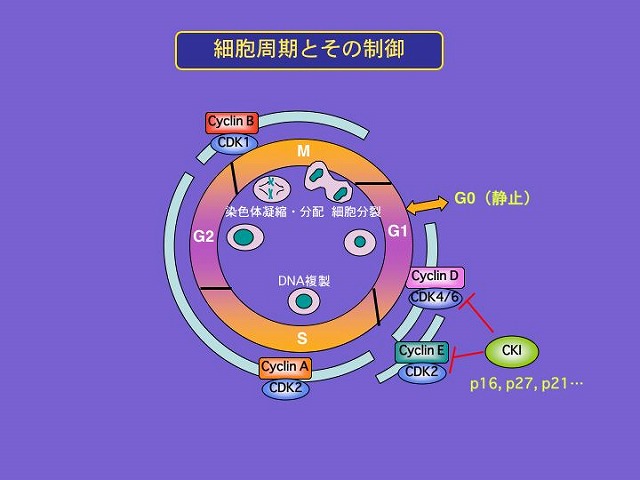

■細胞周期制御機構

細胞分裂の正確性は、細胞周期の各段階が正しい順序で行われることにも依存します。よって、真核生物における細胞周期(基本的にG1期→S期→G2期→M期)はその時期と互いの協調を制御する複雑な制御ネットワーク:細胞周期制御機構を持っています。

続きは是非ポチっとやってからお願いします

![]()

分裂形成を担うZリング(タンパク質集合体)②(続編)

2008年09月07日の記事http://www.biological-j.net/blog/2008/09/000558.htmlで、原核生物(細菌)の細胞分裂装置形成の基盤となるFtsZ蛋白質によるZリング形成について紹介しました。

今日の記事は、Zリング形成にいたり、細胞膜上では様々な蛋白質がダイナミックに相互作用することで、分裂形成を行うことが可能となっています。

前回の記事をふまえ、整理しました。

応援よろしくお願いします。

![]()

細胞周期と中心体の複製

・細胞分裂(⇒「種」の保存)は生物が生物たる非常に重要な機能

・細胞分裂の際に中心となって働くのが中心体。中心体がないと、うまく細胞分裂できない。

・更に、中心体の複製は染色体の複製に先行し、驚くべきことに中心体を構成するタンパク質をコードしている領域はDNAには存在しない。

・これらのことから言えることは、中心体について調べていくことは、現在もまだ明らかになっていない生物の起源(RNAワールド、DNAワールド、タンパク質ワールドetc.)にも大きく関係してくるのではないか、ということ。

ということでこの間当ブログでも中心体に関する投稿が続いています。

一方細胞分裂に関しては、「細胞周期」という概念を使って、1個の細胞がたどる一連の順序だった出来事(G1→S→G2→M)の追求が進んでいます。

なおこのサイクルの内、中心体の複製(正確には中心小体の解離)はG1期に起こり、染色体(DNA)の複製は次の段階S期に起こります。

細胞分裂という生物にとっての一大イベントを開始させる重要な機能を中心体が担っていることがわかります。

ところでこの中心体の複製はどのような 「合図」 をもとに開始されるのか?

その構造を追及するのが今回のテーマです。

原核細胞分裂時のDNA分配について

9/2の投稿(http://www.biological-j.net/blog/2008/09/000553.html)にあったように、「「細胞分裂過程」においては中心体がその活動の統合を担っている」のだとしたら、原核生物にも中心体に相当するものがあるのではないかと推測されます。実際、細菌などが細胞分裂する過程で、どうやってDNAの分裂がはじまり、2つの細胞に誤り無く分配されるのか、については、よく分かっていないようです。

今回は、「原核生物に中心体(の様な何か)が存在するとしたら、この辺りか?」と思われる記事を紹介します。

ご興味がお有りの方は、ポチッとお願いします。

![]()

小さなRNA(続編)

こんにちは。

今日は、8/26のエントリー 小さなRNAの多様なはたらきの続編です

少し角度を変えて、小さなRNAと脳の関係について考えてみます 😀

ノンコーディングRNAは、以前はただのジャンクのように考えられていましたが、近年になって、生命現象に非常に重要な役割を果たしていることが分かってきており、研究者の間でも脚光をあびている領域です 8)

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

細胞周期とヌクレオチド量

RNAやDNAの材料となるヌクレオチドの量は、どのように動いているのでしょうか?

おそらくは、細胞周期によってその量は変動しているものと予想されます。

そのことが分かれば、

RNAやDNAの合成や分解はどのように行われているのか?

そもそも細胞が分裂するのはなんでなのか?

といった生命の基幹システムの謎を解く手がかりになるかも知れません。

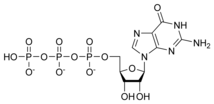

Guanosine triphosphate

GTP

<ウィキペディアより引用>

続きはポチッとお願いします↓

![]()

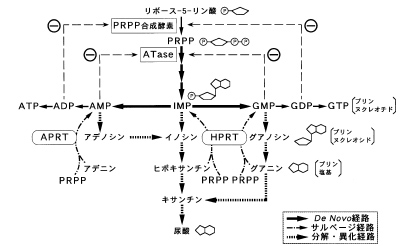

ヌクレオチド(核酸の材料)はどうやって作られるか

ヌクレオチドはDNAやRNAの材料で、塩基、糖、リン酸から作られます。糖とリン酸はDNAやRNAになるときに、鎖状にヌクレオチドを繋いでいく役割を持っています。塩基は、A・G・T・C・Uなどの遺伝暗号をコードしている部分で、A・Gはプリン体からつくられているのでプリン塩基、T・C・Uはピリミンジン類からつくられているのでピリミジン塩基と呼ばれています。

細胞分裂のときなどには、DNAが2倍に複製されますから、細胞分裂が始まるためにはDNAの材料であるヌクレオチドが作られる必要があります。細胞の中でヌクレオチドはどのように作られているのでしょうか。

気になった方は応援もお願いします。

![]()

図:プリンヌクレオチドの代謝とその調節

この図は「通風と核酸vol25・プリンヌクレオチド生合成経路の代謝調節機構」からお借りしました

ヌクレオチドってなに?

画像はコチラから。

はじめましてMASAMUNEです。

今日はDNAやRNAを語る上で重要なヌクレオチドについてまとめてみました。

よかったら続きを読んでみてください。 8)