2010-09-30

原猿から真猿へ15 ~類人猿はなぜ絶滅種なのか~

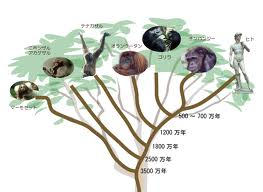

原猿から真猿へのシリーズも今回を含めて後2回で終わりです。後の2回は、これまでの追求を振り返って、疑問が残るところをさらに掘り下げて解明したいと思います。今回は、類人猿はなぜ絶滅種なのかです。 😀

写真はこちらからお借りしました。

シリーズ10~旧世界ザルの進化と特徴~でも見たように、霊長類の中でも最も進化していると考えられている類人猿ですが、その生存域を見ると、アフリカとアジアの熱帯雨林の限られた地域にしか生息しておらず、その殆どが絶滅危惧種に指定されています。広い生息域を確保し、今も繁栄を続ける旧世界ザルとは対照的です。 😥 😥

類人猿は、小型化に向かったテナガザルを除き、オランウータン、ゴリラ、チンパンジー、ボノボ、どれを見ても旧世界ザルよりも体格は大きく、闘争力も高く、知能も最も発達しています。闘争力も知能も上回るはずの類人猿が、なぜ旧世界ザルに負けたのでしょうか。 🙄 🙄

興味を持たれた方は応援もお願いします。

![]()

原猿から真猿へ14 猿の進化系統 総まとめ

約4ヶ月間追求してきた「原猿から真猿へ」シリーズもいよいよ総まとめに入ります

今回は猿の進化の流れ・集団形態・獲得機能について、ポイントを整理しながら振り返ります

猿の進化は、大きく3段階に分けることが出来ます。

①原モグラから原猿へ

暁新世後期、地球温暖化を契機として北米にげっ歯類が大繁殖。既に北米に生息していた原モグラは、樹上逃避機能を獲得し、原猿が登場

②原猿から真猿へ

斬新世前期、地球の寒冷化に伴い、アフリカに原猿が集中。生存競争が激しくなる中、集団を形成する真猿へと進化。

③真猿から類人猿へ

中新世前期、温暖化に伴い、真猿(旧世界猿)と分岐した大型類人猿が登場、そして繁栄。

中新世後期、急速な寒冷化に伴い、大型類人猿は食料難に。雑食性の旧世界猿が世界中に繁殖。

それでは具体的に猿の進化過程を押さえて行きましょう。

続きを読む前にクリックお願いします

![]()

人類の拡散と進化シリーズ5~新人段階での観念進化~

さて、今回はいよいよ私たちホモ・サピエンスの観念機能の進化についての詳細に迫ります。

前回の記事でも紹介しましたが、人類は猿人(アウストラロピテクス)→原人(ホモ・ハビリス、ホモ・エルガスター)→旧人(ホモ・ハイデルベルゲンシス)→新人(ホモ・サピエンス)へと、段階的に観念機能を進化させ、過酷な外圧環境に適応してきました。

繰り返しになりますが、この観念進化における重要ポイントを再度おさらいしておきましょう。

人類は、ここまで五〇〇万年を費やして共認機能⇒観念機能⇒生存力(生産力)を進化させてきたが、その間、サルの主圧力であった同類闘争圧力は全く働いていない。しかし、忘れてならないのは、同類闘争圧力は働いていないが、極限的な生存圧力と、それ故の期待・応望の同類圧力は極めて強力に働いており、この強力な生存圧力⇒同類圧力こそが、観念機能と物的生存様式を生み出し、進化させてきたのである。

(実現論.前史.ヘ.人類:極限時代の観念機能より)

この500万年の歴史の中でも、新人段階における7~5万年前の段階には、より急速な観念進化の現象が表れます。

![]()

めちゃ賢い鳥!他の動物にエサを取らせる!?

とっても面白い鳥をみつけました 😀

その鳥は「ミツオシエ」

その名の通り「蜜教え」 なんです ![]()

かなり賢い鳥なんです

こちらからお借りしました。ウィキペデア

どんな鳥かと言うと・・・

いつも応援ありがとう

![]()

人類の拡散と進化シリーズ4~ホモ・サピエンスの進化~

前回の記事では、原人段階の観念機能の進化について追求してきました。

今回は、いよいよ私たちの直接の祖先である人類(ホモ・サピエンス)の進化について紹介していきます。

私たちの祖先は、どのようにして外圧に晒され生き続けてきたのでしょうか?また、枝分かれした他の人類は、その後どうなってしまったのでしょうか?

写真1 大地を移動する人類

続きを読む前にクリックお願いします

![]()

台湾の蟻、蚊、マイマイ

今回は、亜熱帯~熱帯に住む方は、皆さん苦労されていると思います、虫との戦いについてお話します。 👿

虫というと、「昆虫の成体は生殖第一という生命原理そのもの」という点も重要ですが、一方で他種との戦いは身近な課題として重要です。その辺を色々な体験と共に語れればと思います。 ![]()

その前に、ポチっと応援よろしくお願いします。

![]()

人類の拡散と進化シリーズ3~観念機能の進化~

今からおよそ400万~200万年前、猿人段階において、観念機能獲得へ向けての前段階、つまり脳進化への可能性収束とその訓練期であった事が前稿にて紹介されています。

本能では立ち向かえない天敵や自然外圧を前に、恒常的な不全状態から、ひたすら仲間との共認充足を深める事でわずかな望みを繋いでいく過程において、その唯一の武器である共認機能が徐々に発達して行った。これが、後の脳進化=観念機能の獲得へと繋がっていったのです。

では、今回は猿人の次、原人段階における人類進化の道を遡ってみましょう。

![]()

原猿から真猿へ13 歴史的な視点の重要性

前回の記事は、共認統合にスポットを当てて見ていきました。

今回はちょっと視点を変えてみたいと思います  。

。

現在、様々な猿の研究がされており、食性・集団統合様式(オスメス関係・コミュニケーション方法)などが明らかにされています。その研究方法は「観察」がメインに挙げ荒れますが、実はそれだけでは不十分です。

・真猿には形式的な闘争が多いけどそれはなんで?

・ボノボは親和行為ばかりしているのはなんで?

上記のような疑問に答えるためには、歴史的な視点がかかせません。今回はこの歴史的な視点の重要性について書いていきます 🙄

その前に復習として、これまでの記事も併せて覗いてくださいね

【過去シリーズ記事】

原猿から真猿へ1 ~原猿って何?~

原猿から真猿へ1 ~原猿って何?~

原猿から真猿へ2 ~猿の拡散と進化過程~

原猿から真猿へ2 ~猿の拡散と進化過程~

原猿から真猿へ3 ~真猿への進化を、現存する原猿の特徴から探る~

原猿から真猿へ3 ~真猿への進化を、現存する原猿の特徴から探る~

原猿から真猿へ4 ~原猿が陥った「本能不全」~

原猿から真猿へ4 ~原猿が陥った「本能不全」~

原猿から真猿へ5 ~共感回路の獲得~

原猿から真猿へ5 ~共感回路の獲得~

原猿から真猿へ6 ~闘争集団の形成~

原猿から真猿へ6 ~闘争集団の形成~

原猿から真猿へ7 ~サルの共認統合~

原猿から真猿へ7 ~サルの共認統合~

原猿から真猿へ8 ~真猿の進化過程~

原猿から真猿へ8 ~真猿の進化過程~

原猿から真猿へ9 ~新世界ザルの進化と特徴~

原猿から真猿へ9 ~新世界ザルの進化と特徴~

原猿から真猿へ10 ~旧世界ザルの進化と特徴~

原猿から真猿へ10 ~旧世界ザルの進化と特徴~

いつも応援していただきありがとうございます

続きを見る前にいつものようにクリッとお願いします

![]()

脳に見るサル・人類の進化史 ~脳の活動部位:「言語」 2~

画像は、こちらからお借りしました。

画像は、こちらからお借りしました。

Kumanaさんが紹介してくれた「脳に見るサル・人類の進化史 ~ヒトの活動と脳の活性 1~」に続き、ブロードマン脳地図による大脳新皮質の部位区分の中で、今回(2回目)は、「言語」についてのカテゴリーについて紹介します。

ブロードマン脳地図については、以下の通り。 「脳に見るサル・人類の進化史 ~ヒトの活動と脳の活性 1~」より

大脳新皮質の部位の区分は、ブロードマン脳地図(下図)をベースにしています。これはドイツの精神医学者で神経学者のブロードマン(1868-1918)が1908年に大脳新皮質を細胞構築の違いに基づき47の領域(欠番を含め1~52の番号)に分類したものです。後頭部から見て開いた図なので、左側が左脳、右側が右脳です。なお、図の下にある23、24、31、32といった部位は脳の内側にある皮質です。

言語についてブロードマン脳地図では、「音声言語」、「文字言語」、「その他」に分類しています。

言語の認識は、文字、音声、発声など、様々な要素が絡みます。

特に文字認識については、人間特有の能力であり、生物進化の中でも重要な要素の一つです。

どのような実験を行ったのか、その結果、どの部位が反応したのかを紹介します。

その前に、ポチっと応援よろしくお願いします。

![]()

人類の拡散と進化シリーズ2~観念機能の獲得~

画像はコチラからお借りしました。

前回の記事では、何故人類が移動したのか

に着目して、移動に踏み切ることが出来た原因を明らかにしました。そこで重要だったのは『言葉=観念の発達』です。

に着目して、移動に踏み切ることが出来た原因を明らかにしました。そこで重要だったのは『言葉=観念の発達』です。今回の記事では、観念機能に着目して、それを獲得する為に必要となった重要な要素を明らかにしていきます。

いつもありがとうございます。