2008-04-29

細菌を認識する膜タンパク

次回のなんでや劇場のテーマが

「免疫細胞の認識機能~知られざる膜タンパクの仕組み~」なので、

膜タンパクと免疫の仕組みを調べてみました。

でも膜タンパクって、いろんな種類があったり、認識できる物質が少しずつ違ったりして、

とても複雑 🙁  です!!

です!!

今日は、探索する中で見つけた、膜タンパクの認識の仕組みを一つご紹介します。

続きを読む前にカチっとお願いします。

![]()

ホヤにみる性進化と免疫進化の関連

免疫進化はとりわけ脊椎動物段階で爆発的な進化を遂げる訳ですが、その前駆形態を考える上で、注目されるのが脊索動物の起点とされるホヤです。

ホヤの特徴は雌雄同体でありながら自家受精を防ぐ仕組みを持っているという点にあります。

刺胞動物(クラゲ)の認識機能

こんにちは。 😀

ふわふわと海中を浮遊しているクラゲ。

実が「プランクトン」に分類されるそうなんです。

「プランクトン=小さな生物」と思い込んでいた僕としてはちょっと驚き ![]() でした。

でした。

(みなさんご存知でした?)

今日は刺胞動物である「クラゲ」の認識機能に注目していきます。

次ぎに進む前にポチっとお願いします。:wink:

![]()

カイメンの認識機能

この画像はダイビングスクールイオ池田校・OWD&ドライSP&FUN【白浜】からお借りしました。

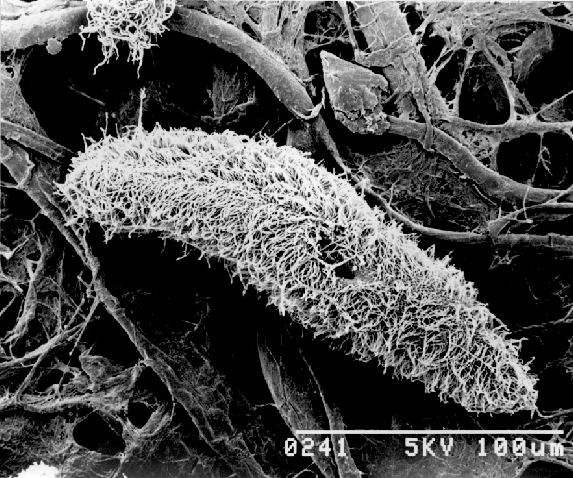

上の写真は最も原始的な多細胞生物といわれるカイメンの写真です。カイメンは神経も目などの発達した感覚器官も持っていませんが、ちゃんと認識能力を備えています。興味のある方は、ブログランキングを押して、続きを読んでください。

![]()

ボルボックスの同類認識機能?

ボルボックスは、群体を形成する生物として有名ですね。

群体を形成するには、同類(仲間)とそれ以外とを見分けているはずですが、

彼らは、どのようにして同類を認識しているのでしょうか?

<ボルボックスの群体:ウィキペディアより引用>

今日は基礎調査編として、その謎に少し迫ってみます。

気になる続きはポチッとお願いします。

![]()

ヒドラ・その神経系の秘密【その2】

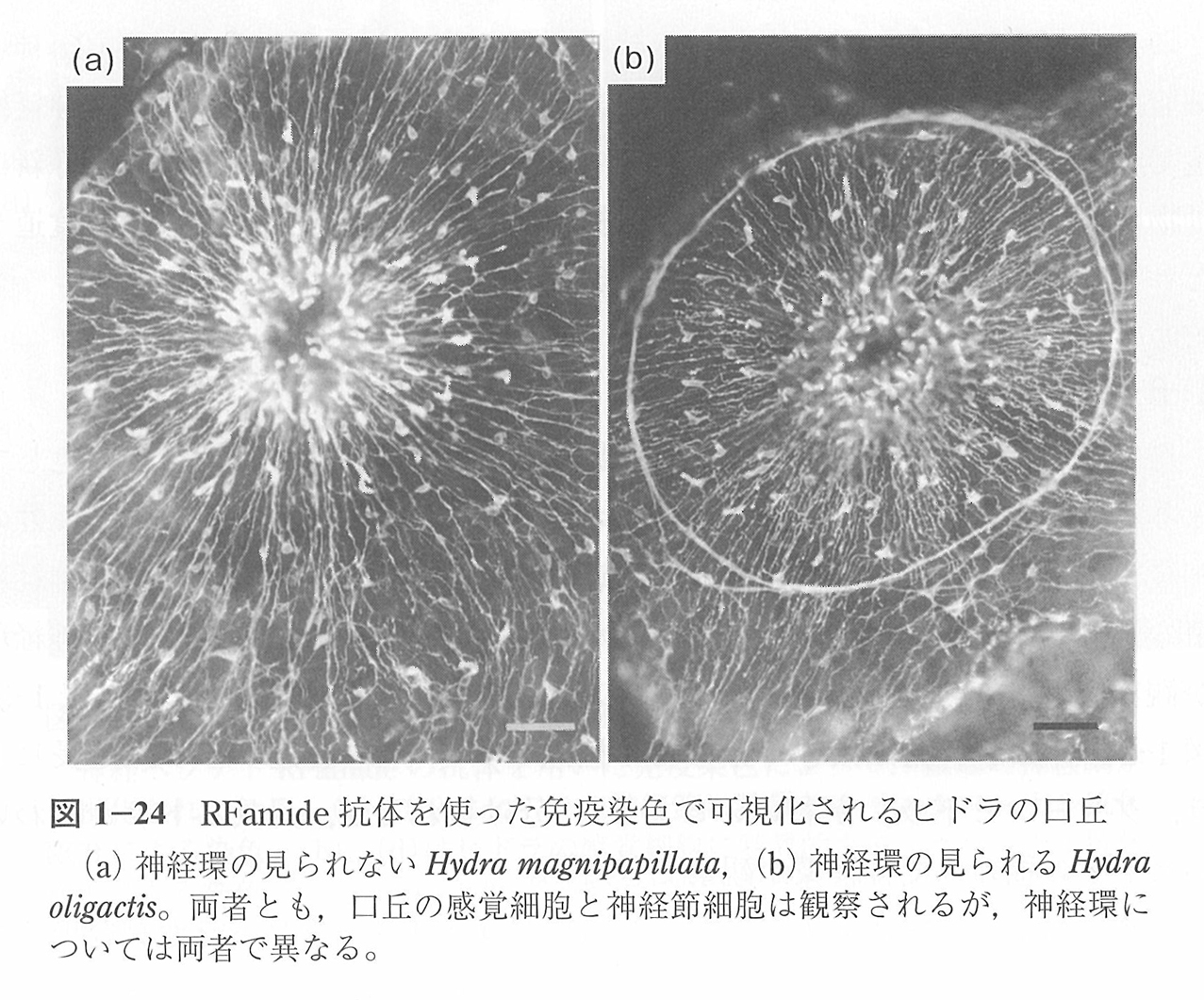

散在神経系のヒドラが中枢神経に対応する能力を持つ、と前回の記事で書きました。

今回記事では、そうした能力を持つ部位を特定していきます。

高等動物の場合、神経細胞は早期に分化しその回路を維持するために動物の寿命と同じだけ生存します。しかし、ヒドラでは、神経細胞といえども常に分化を繰り返している。また、脳や脊髄のように神経細胞が集中した部位もなく、神経細胞の特殊化も進んでいません。

ところが、ヒドラの中でも足長ヒドラでは、口丘(口にあたる)のまわりに「神経環」とよばれる環状の神経束がみつかりました。(下図参照)

ぜひ↓のランキングバナーをクリックしてから続きをご覧ください!

![]()

ゾウリムシの繊毛(外圧受容体)

原核細胞から真核細胞へと進化するに当ってのプロセスは、未だ明確なものは分かっていませんが、地球生成時より30億年前後に、好気的呼吸生物の一般化と光合成細胞(真核生物)の出現が起こった事が大きな転換点である事は分かっています。

そして、この単細胞真核生物(原生生物)は1個の真核生物として達成しうる複雑さの極限を体現しています。

原生生物は、進化の面から見ても多様であり、驚くほど変化に富んだ形・複雑な行動・光合成をするものまであります。肉食性もあり、運動性をもつもの・定着性のものまで多様です。

その構造は複雑で、知覚毛・光受容器・鞭毛・突起物・口・刺針・筋肉様収縮束など色々な機能を持っています。このように多細胞生物のように複雑で多才なことは、繊毛虫と呼ばれる仲間を見ると良く分かるようです。

今回は、その繊毛虫の中で最も有名なゾウリムシの機能である繊毛について調べて見ました。

↓クリック応援お願いします。

![]()

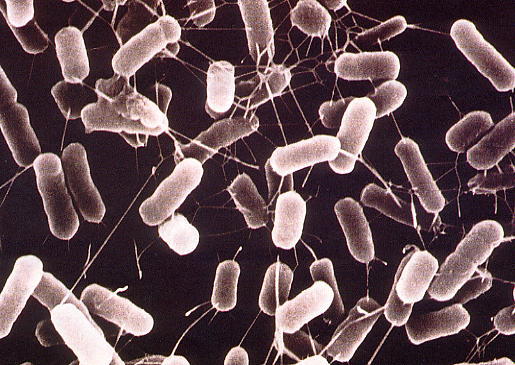

大腸菌の認識機能

<大腸菌 感染症のページリンクより引用>

前回の記事にあるように、生物は常に環境の変化(外圧変化)を感知しそれに適応することで生きています。

特に大腸菌などのバクテリアは、温度や栄養条件、pH、浸透圧、集団密度などの外環境が大きく変化するので、それらに適応できなければ生き残ることはできません

少なくとも、原核単細胞段階でも、何らかの認識機能が働いていることは疑う余地はなさそうです

今回は、原核単細胞の大腸菌の認識機能について、さわり部分を記事  にしてみます

にしてみます

その前にいつものヤツをお願いします

![]()

認識機能の進化過程って、どうなってるの?

生物史における「認識機能の進化過程」について考えてみたいと思います 🙄

ひとくちに認識機能といっても、切り口はさまざまありますが、ここではひとまず「“対象”を認めそれと知るはたらき」としておきます。

例えば、外部環境からの刺激の認識、エサや外敵の認識、同類認識(同じ種であることを認識)、差異・個別認識(同じ種の個体差異の認識)などなどです。

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

ヒドラ・その神経系の秘密【その1】

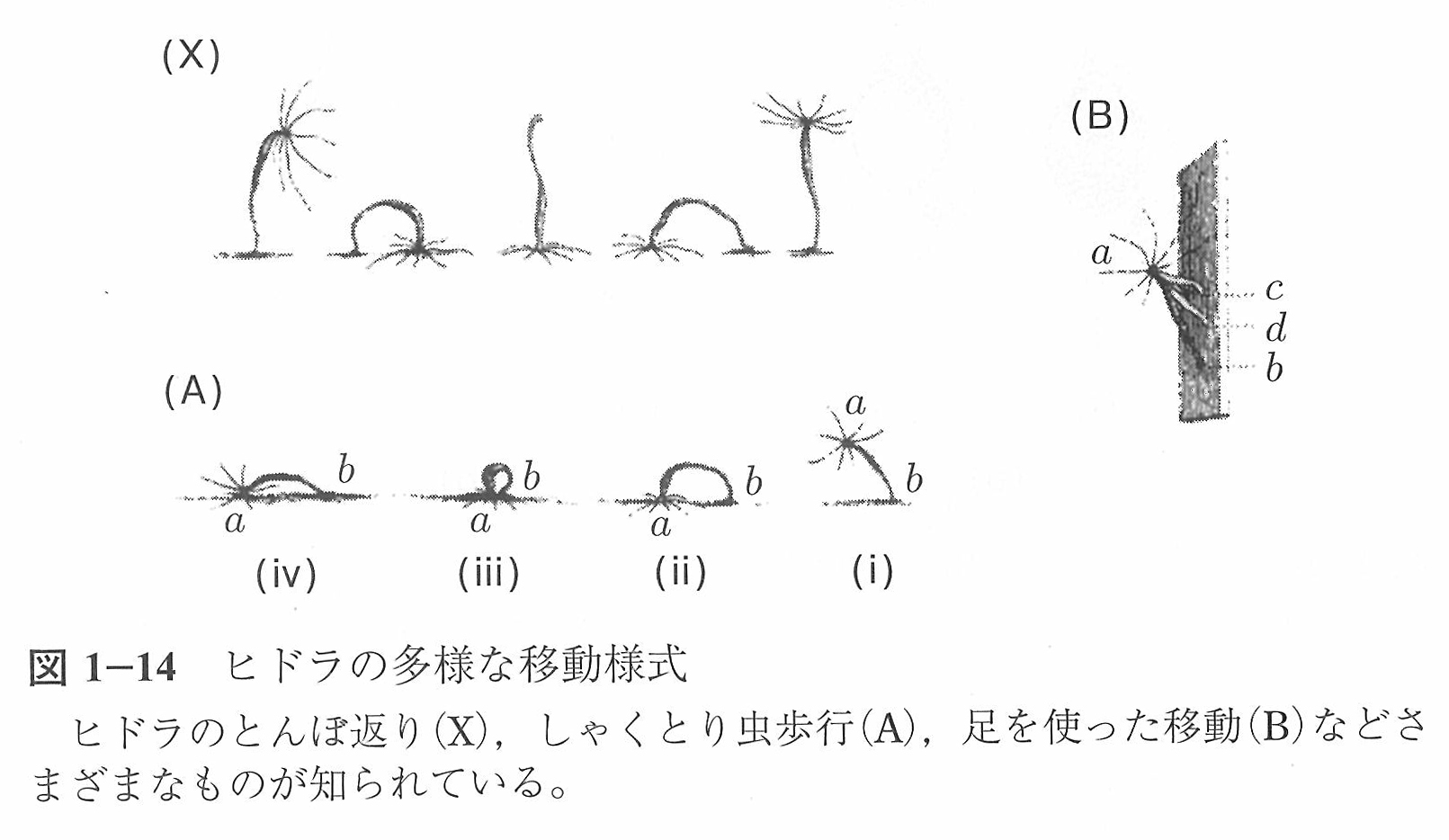

神経系の起源を語るとき、忘れてならないのがヒドラ。人類のような中枢神経を持たない「散在神経系」を持つ最も原始的な動物と言われています。

動物というからには動くのですが、ではどんな風に動くのか。

実はこんな動き方をします。

触手をクネクネと動かしたり、ノソノソ這ったりする様子ばかりを想像していましたが、なんと「とんぼ返り」や「尺取り虫歩行」をするんです。中枢神経を持たないヒドラが、どうしたらこのような全身を使った協調動作をすることができるのでしょうか?

さらにヒドラの秘密について知りたい方は、ぜひ↓をクリックしてから続きをご覧ください!

![]()