2010-10-29

脳の進化と活用、その可能性を探る ~脳の進化は何で測るか~

理化学研究所よりお借りしました。

ヒトは脳を進化させることで、生存圧力を克服し、豊かさを実現しました。これは生命誕生以来38億年のパラダイムを覆す出来事です。でも、幸せ一杯という状況ではありません。

一方、始原人類は、物質や技術の面では劣って見えますが、脳を柔軟に使い、ある面では現代人よりも充足していたと思われます。仲間や自然と一体となって生きていくこと、その幸せをからだで知っていたと思われるからです。その感覚を失っていった人類が、たった数千年で、人とのつながりや自然環境を破壊してしまったことからもそう思わずにはいられません。バランスを欠いた脳の使い方?に一因があるかもしれません。

これからの人類は、現代社会の延長線上に生きているのか、それとも、生存圧力を克服し、新たな地平を獲得していけるのか。その可能性の探求を脳の構造からアプローチしていきます。

まずは脳って何?を明らかにするため、脳の進化史を紐解いていきます。

![]()

雌雄の役割分化3 ~雌雄分化の第一段階=殖産分化~

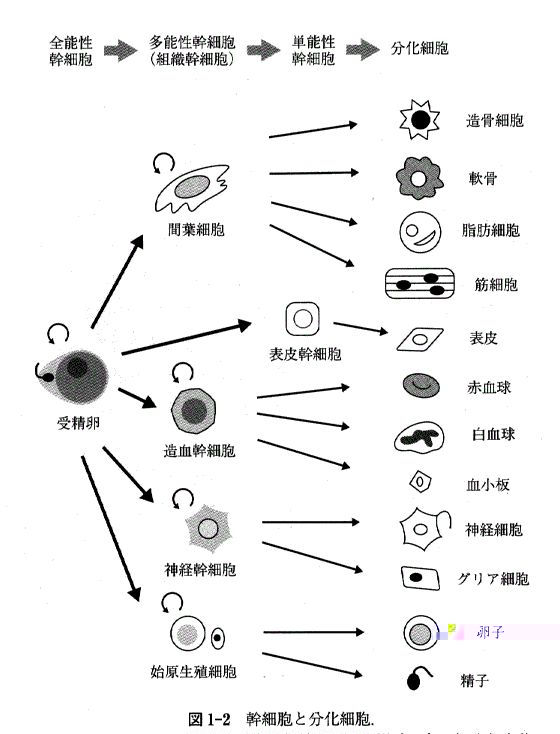

約10億年前、生物は単細胞生物から多細胞生物へ進化します。この進化過程の最大のポイントは「殖産分化」です。あまり聴き慣れない言葉ですね。「殖」は生殖で子孫を残すこと、「産」は生産で捕食などの仕事です。

単細胞生物は、その細胞一つで生殖も生産も担っています。そのため細胞の負担が大きく、高度な機能進化は困難です。

多細胞生物は、生殖を担う生殖細胞と、生産を担う体細胞を分化します。体細胞は生殖負担を無くすことで、筋肉、神経、消化器官などの各機能に特化・増殖していくことが可能となりました。

また、「殖産分化」により、生殖細胞を生産過程=闘争過程にさらす必要がなくなり、生殖細胞を安定的に守ることが可能になりました。殖産分化をもって、生物の安定機構は完成したと言っても過言ではありません。生物の進化ですごく重要なことだったんですね。

この画像はこちらからお借りしました

それでは、殖産分化の具体的な事例を見てみましょう。興味を持たれた方は応援もよろしくお願いします。

![]()

人類の拡散と進化シリーズ9~赤ちゃんの母国語の獲得と、母国語の成立過程~

前回までの記事まで、原人・新人段階の観念機能の進化について追求してきました 😀

今回も、観念機能の進化について迫っていきますが、その中でも

赤ちゃん喃語から母国語の獲得過程

赤ちゃん喃語から母国語の獲得過程

日本語(母国語)の起源はどこにあるのか?

日本語(母国語)の起源はどこにあるのか?

(画像はコチラよりお借りしました)

に迫ってみたいと想います  🙄

🙄

続きを読む前にいつものようにクリッ  と応援お願いします

と応援お願いします

![]()

人類の拡散と進化シリーズ8~人類における言語機能の獲得と直立歩行訓練について~

~はじめに~

前回のブログ記事で

http://www.biological-j.net/blog/2010/10/001022.html

http://www.biological-j.net/blog/2010/10/001019.html

「人類の拡散と進化シリーズ6・7~人類はどのように言語を作っていったのか~」

を取り扱ってきました。

その内容にあるように、人類は高い外圧状況(生存圧力)において「言語」を使い

周りとの「共認充足(活力源)」の1つとして生き抜き、言語機能を高めてきました。

今回はその言語機能(=発声)について、以下のような追及していきます☆

1.「人類における発声の仕組み」

2.「赤ちゃんの成長過程と言語機能の獲得~足蹴りと笑い~」

3.「言語機能と脳の仕組み」

図1:赤ちゃんの笑顔

その前に、ポチっと応援をお願いいたしますm(__)m

雌雄の役割分化 2 ~単細胞生物の「接合」~

前回の記事で紹介したように、生物がオスとメスに分かれたのはかなり昔のことで、そのはじまりは単細胞生物の段階までさかのぼります。

なんでオスとメスというふたつの性が登場したのか?

なんでオスとメスというふたつの性が登場したのか?

いつごろ、どのようにしてオスとメスに分かれていったのか?

いつごろ、どのようにしてオスとメスに分かれていったのか?

興味がつきないところです。

これから数回にわたって「雌雄分化の起源」(雌雄分化へのあゆみ)について追求したいと思います。

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

雌雄の役割分化 1 ~雌雄分化って何?~プロローグ

今回より、数回にわたり「雌雄の役割分化」についてを追求・考察していきます  🙄

🙄

(画像はコチラよりお借りしました)

今回このテーマを扱う問題意識として、昨今巷でも話題の男女の中性化の問題があります

近代に男女同権論が主張されて以降、急速に男女の役割規範というものが消失し、現代我々は様々な課題?現象に直面していますね

例えば・・・

「草食系男子」とか、「女性の話言葉の男性化」とか、「女性のホルモンバランス変化」とか・・・ 😥

このような「男女の中性化」が著しいと叫ばれている昨今のヒトのオスメス事情

なんで、こんなことになっているのか?気になりません? ![]()

それには、やはりこの「雌雄分化」の長く、壮大な歴史を振り返ってこそ初めて本質が見えてくるというもの!

気になる方は、いつものようにクリックしてから続きも是非見て下さいね

![]()

人類の拡散と進化シリーズ7~人類はどのようにして言語を作っていったのかPART2~

前回の投稿では、

「初期の言語は共認充足のために用いられたものであって、石器作りなどの“実用的な”目的で発達したものではない。」

という仮説を紹介しました。

今回の投稿では、いよいよ

「人類はどのようにして、言語を使った外圧への適応を可能にしていったのか」

について、約7万年前以降の後期旧石器時代に注目して迫って行きたいと思います。

応援よろしくお願いします↓

![]()

脳と脂質のラブラブな関係

ちょっと前からすごくすごく  :blush: 気になっていることがあって・・・

:blush: 気になっていることがあって・・・

それは、『  脳

脳  』『

』『  人類

人類  』『

』『  クジラ

クジラ  』・・・そしてそれらを結びつけるであろう『

』・・・そしてそれらを結びつけるであろう『  脂質

脂質  』

』

脳を作るには脂質  が関係しているし、サルと人類じゃDNAはほとんど変わらないのに人って太りすぎ

が関係しているし、サルと人類じゃDNAはほとんど変わらないのに人って太りすぎ  で見た目違うし、クジラは頭に油(脂肪)

で見た目違うし、クジラは頭に油(脂肪)  があってすごく賢いんじゃないの?(脳進化してきたから・・・

があってすごく賢いんじゃないの?(脳進化してきたから・・・  )

)

もしかして、  脂肪(脂質)

脂肪(脂質)  ってすごいんじゃない

ってすごいんじゃない

こんな感じで  私の仮説程度でしかなかったのですが、今回は生物史チームに協力してもらって、ブログ記事になっちゃいました

私の仮説程度でしかなかったのですが、今回は生物史チームに協力してもらって、ブログ記事になっちゃいました

それでは、楽しんでいってくださいね  😀

😀

![]()

人類の拡散と進化シリーズ6~人類はどのように言語を作っていったのか~

前回までの記事では、原人・新人段階の観念機能の進化について追求してきました。

今回は、その中でもとりわけ言語機能の獲得過程について迫っていきます。

私たちが日常使っている言語は、人類史の中期(350万年前)頃に、獲得した機能だと考えられていますが、この言語機能がどのように形成され、どのような役割を担ってきたのでしょうか?

観念機能の高度化と合わせてを紐解いていきたいと思います。

続きを読む前にクリックお願いします

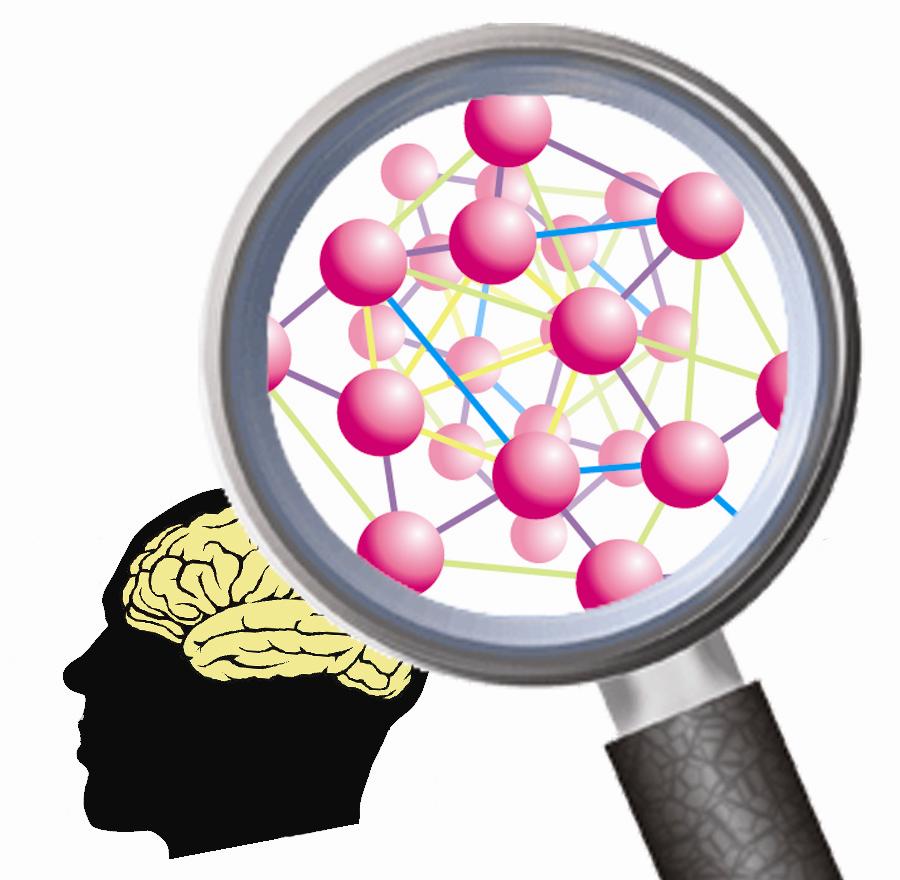

機能局在論をぶった斬る!! ~脳内ネットワークの繋がりの解明こそが、脳を解明したと言える~

今も繰り広げられている機能局在論。脳の機能を細かく分類し、その部位に特定の能力がある(ウェルニッケ野=言語、左脳=論理など)として、機能が局在しているとする論理。

ですが。。。

コミュニケーションを取ったり、判断したりする時に、その部位だけが反応しているわけではない。必ず、脳内ネットワークが繋がり合うことで判断するに至っている。

しかし、学者や研究者は脳内ネットワークの繋がりを棚上げにし、その先の分化した部分=機能局在に着目し解明に躍起になっている。(論文発表や医学(医療)発展など、置かれている立場上ここが限界なのであろう。)これでは、本来の脳の解明には至らない。

従って、脳の解明にはシナプス結合など脳内ネットワークの繋がりの解明が求められている。

納得 と思って頂けましたら、応援クリックお願いします

と思って頂けましたら、応援クリックお願いします

![]()