2018-08-15

赤ちゃんは人の顔色を見て育つ

赤ん坊は「相手を注視し相手と同化する事」と「なんで!なんで!と追及する事」で著しい成長を図っています。

人類の脳回路は、本能回路、共認回路、追求回路、観念回路の四層構造となっており、赤ん坊の状況を見ると共認回路、追求回路が強化されていると考えられる。

実際この事象を研究した内容が「赤ちゃんは人の顔色を見て育つ」「霊長類の色覚が、顔色を見分けるのに適していることを証明」として有名科学雑誌に発表されています。

一方で「KY:他人の顔色が理解できないような行動をする人、その場の空気が読めない」の人も多く存在し始めている気がします。多分に欧米の子育て方法に影響を受けたのではと思います。

________________________________________

【赤ちゃんは人の顔色を見て育つ!?】

http://scienceportal.jst.go.jp/news/newsflash_review/newsflash/2012/02/20120222_01.htmlより

「この人は何を考え、何をしようとしているのか――」。ヒトの赤ちゃんは、他者の顔色を見ながら行為を理解し、学習していることが、京都大学大学院教育学研究科の明和(みょうわ)政子・准教授(発達科学)や京大霊長類研究所の平田聡・特定准教授(比較認知科学)らのチンパンジーとの比較実験で分かった。21日付の英オンライン科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に発表した。

ヒトの生後8カ月と12カ月の乳児30人、成人15人、チンパンジー(5-15歳:人間の小学生から高校生に相当)6頭に、女性がペットボトルのジュースをコップに注ぐ動画を見せ、「アイ・トラッカー」という視線検出装置でそれぞれの視線の先や動きを調べた。

チンパンジーは、ヒトの成人と同じく、ジュースが注がれる前に動きを予測してコップに視線を集中させたのに対し、ヒトの乳児はコップよりも長時間、女性の顔を見ていた。チンパンジーは物と物との因果関係に注目して、その人の行動(目的)を予測し理解するが、人間は顔の表情と物の情報を合わせて予測、理解していると考えられる。

明和准教授は「ヒトは他人の顔色を見て、心の状態をも推測して、次の展開を予測する。これは複雑な社会環境に適応するために、独自に獲得した学びのスタイルだ」としている。

【霊長類の色覚が、顔色を見分けるのに適していることを証明】

―適応進化の過程の解明に期待―

九州大学大学院芸術工学研究院の平松千尋助教、カルガリー大学人類考古学部Amanda Melin 助教、ニューヨーク大学人類学部James Higham 助教らの共同研究グループは、霊長類の3色型色覚が、顔色変化の検出に有効であることを初めて実験的に証明しました。

ヒトを含む多くの霊長類は、L、M、S の3つの錐体視細胞により光の波長弁別を行う3色型色覚で世界を見ています。3色型色覚は、赤い果実や若葉を緑の葉の背景から見つけることに適しているため、祖先型である2色型色覚から進化したと考えられています。しかし、果実を見つけること以外でも3色型色覚が有効な場面が考えられ、霊長類の行動や生態学的意義と照らし合わせ、幅広く調べていく必要があります。3色型色覚が有効な場面の候補として、顔色変化などの社会的シグナルの検出が挙げられていました。

共同研究グループは、霊長類の3色型色覚が、顔色変化の検出に適しているかを実験的に調べました。繁殖期に顔が赤くなるアカゲザルの写真を用い、様々な色覚の見え方を模擬して、ヒト参加者にメスの繁殖期と非繁殖期の顔を見分けてもらいました。その結果、霊長類が持っているL 錐体とM 錐体の波長感度が長波長域に偏った3色型の色覚は、3種類の錐体の波長感度が均等に分布した3色型や、2種類の錐体により色弁別を行う2色型よりも顔色の変化をよく検出できることが分かりました。この結果は、社会的シグナルの検出が3色型色覚の適応的意義の一つであることを裏付けるものです。ヒトが顔色から感情を読みとり、健康状態を察知できるのも、霊長類が持つこのような色覚特性のおかげであると考えられます。今後、霊長類進化のどの段階において、顔色変化が社会的シグナルとして使われはじめたかなど、霊長類の色覚の適応進化の過程に迫ることが期待されます。

本論文は、学術誌「英国王立協会紀要」オンライン版で2017 年

______________________________

[性の進化史] 「性」はなぜ存在するのか? 2~雌雄の役割分化

前回は、無性生殖と有性生殖という2つの生殖方法から「性」について考えました。今回は、「雌雄分化」という切り口から追求を深めてみます。

生物史上の大進化はいくつもありますが、中でも生命の誕生に次ぐ様な最も劇的な進化(=極めて稀な可能性の実現)が光合成であり、それに次ぐのが「雌雄分化」です。

■ゾウリムシの生活サイクルから見る「有性生殖」の意義

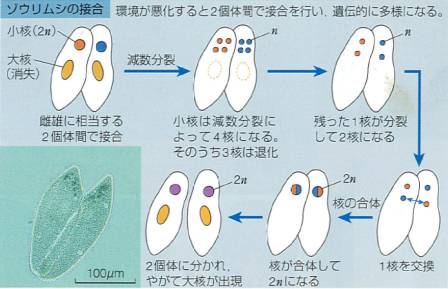

真核生物が性を獲得し有性生殖を行うよになった意義とは何なのでしょか。それを見事に示してくれる例がゾウリムシという真核単細胞生物です。ゾウリムシは通常は無性生殖によって増えますが、時々異なるゾウリムシ同士が接合し、とても奇妙なことが起こります。

無性生殖と有性生殖の両方を行う点では、前回取り上げた酵母と同じですが、有性生殖がおこる状況が大きく異なります。酵母の場合、環境が劣化すると有性生殖を行います。一方、ゾウリムシの場合、六百数十回ほどの分裂すると有性生殖を行います。正確言うと、接合せず分裂し続けると老化して死んでしまいます。つまり、ゾウリムシにとって、有性生殖は種の保存のためには必要不可欠なものなのです。

ゾウリムシは「分越」に関わる栄養核と呼ばれる大きな核(大核)と、生殖に関わる小さな核(小核)を持っています。接合すると大核が消失し、小核は減数分裂によって4個の核を作ります。そして、そのうちの3個は消滅して1個だけが残ります。この1個はもう1度分裂して2個になり、うち1個は、2匹のゾウリムシが接合して接触している面を通って相手の体内に入って相手のもう一つの核と合体します。

同様に、相手の核の一つも逆の方向に移動して、もう一方のゾウリムシの核と融合します。その後、消失した大核は小核をもとにして、新たな大核に作り直されます。このようにしてゾウリムシは、二つの異なる個体が接合して核を交換し、互いの遺伝子を混ぜ合わせることによって、接合する前とは遺伝的に異なる新たな生物体に変身することができます。そして元気な個体として生き返ることができるのです。このようにゾウリムシは単細胞生物ですが、生殖細胞と体細胞が分かれている多細胞生物の原型とも呼べるしくみを持っています。

画像はコチラからお借りましした

無性生殖は、子孫を残すという意味ではとても簡単で効率の良い方法ですが、作られる子孫はすべて同じ遺伝的組成を持つクローンであるため、無性生殖の個体が遺伝的に変化するには、1遺伝子当たり1/20,000~1/1,000,000くらいの頻度で起こるまれな突然変異に頼るしかありません。もし生存に有利な遺伝的変化が起こったとしても、無性生殖の場合、それらの有用な遺伝的変異は特定の個体で独立して起こるため、それらが異なる個体間や集団内で広まることはほとんどありません。そのため無性生殖は、既に述べたように遺伝的多様性を生みだすという点では不利益が大きく、周りの環境に大きな変化が生じた場合、適応できずに絶滅してしまう危険性を秘めています。

多様な環境条件の変動に適応し、種を存続するには、子孫を増やすと同時に、多様な遺伝子の組み合わせを持った子孫をつくらことが必要です。遺伝物質を混ぜ合わせて遺伝子の組成を変える、そして多様な遺伝子の組み合わせを作りだす生物の出現によって、有性生殖という新たな生殖様式が始まったと考えられています。

■雌雄の役割分化

真核生物が誕生し、そして性が出現したのはおそらく太古の昔の海の中であったと考えられています。広大な海の中で、異なる性の配偶子が巡り合うことは極めて低い確率になります。そのため、性を獲得した後は、サイズも形も大きく異なる異型の配偶子が作られるようになります。それが、雄のつくる精子と雌のつくる「卵子」とオスがつくる「精子」です。広く大きな海の中で異なる配偶子が巡り合い、受精卵が育っていく繁殖の効率を極力まで高めるために、運動性がなく大きくて栄養を蓄えた配偶子である「卵子」と、極力、無駄なものを排除し海の中を泳ぎまわって卵子にたどり着くためだけに特化された、小型で運動性に富んだ「精子」が作られたと考えられます。異なる性の個体の配偶子(精子と卵子)が受精することによって雄と雌の異なる遺伝子が混じり合い、多様な遺伝子構成を持つ個体を産み出すことを可能にしたのです。

(以下、るいネット「実現論前史ロ.雌雄の役割分化」より引用)

『それ以降、雌雄に分化した系統の生物は著しい進化を遂げて節足動物や脊椎動物を生み出し、更に両生類や哺乳類を生み出した。しかし、それ以前の、雌雄に分化しなかった系統の生物は、今も無数に存在しているが、その多くは未だにバクテリアの段階に留まっている。これは、雌雄に分化した方がDNAの変異がより多様化するので、環境の変化に対する適応可能性が大きくなり、それ故に急速な進化が可能だったからである。

事実、進化の源泉はDNAの多様性にある。つまり、同一の自己を複製するのではなく、出来る限り多様な同類他者(非自己)を作り出すことこそ、全ての進化の源泉であり、それこそが適応の基幹戦略である。しかし、同類他者=変異体を作り出すのは極めて危険な営みでもある(∵殆どの変異体は不適応態である)。従って生物は、一方では安定性を保持しつつ、他方では変異を作り出すという極めて困難な課題に直面する。その突破口を開いたのが組み換え系や修復系の酵素(蛋白質)群であり、それを基礎としてより大掛かりな突破口を開いたのが、雌雄分化である。つまり、雌雄分化とは、原理的にはより安定度の高い性(雌)と、より変異度の高い性(雄)への分化(=差異の促進)に他ならない。従って、雌雄に分化した系統の生物は、適応可能性に導かれて進化すればするほど、安定と変異という軸上での性の差別化をより推進してゆくことになる。(注:本書では差別化という概念を、優劣を捨象した客観的な概念として用いる。)』

参考

・るいネット「実現論前史ロ.雌雄の役割分化」

・松田洋一著「性の進化史」

グリア細胞の協調が支える脳機能・・・機械論的脳理論を超えて、思考の可能性を探る

☆☆☆機械論的脳理論を超えて、思考の可能性を探る

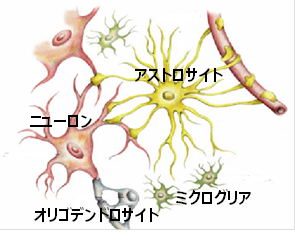

脳及び、それとひとつながりになった脊髄内にある中枢神経系は、この100年間ほど、電気信号を伝達する複雑なニューロンネットワークモデルで、理解されてきました。

しかしこの回路は、所詮単線的なつながりしかなく、例えば『行動する、しない』などのデジタル的な判断が主になります。

画像はこちらよりお借りしました

ところが、人間の判断はもっと有機的で、膨大な感覚情報から、照準を合わせて絞り込んでいき、最後に行動につなげていくという、多段階な絞り込みと判断を行動につなげていると考えるほうが現象とも整合します。

その感覚を頼りに、かつて

という仮説で、ニューロンネットワークモデルの不整合点を解決しようと試みました。

ところが、近年それを裏付けるような多くの研究成果がでてきて、注目を集めています。

その成果は、

○書籍:『もうひとつの脳 ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」』

に幅広くまとめられています。この書籍を題材に、脳はどんな機能構造をとっているのか?について、こころの領域まで含めた仮説を、シリーズで『グリア細胞の協調が支える脳機能』として、アップしていきます。 (さらに…)

[性の進化史] 「性」はなぜ存在するのか? 1~無性生殖と有性生殖

ヒトを含め、有性生殖をおこなう動物のほとんどは、男と女、雄と雌という二つの性を持っています。そして、雄の精巣で作られる精子と雌の卵巣で作られる卵子によって、次世代の子孫に自分たちの遺伝子が受け継がれていきます。では、そもそもなぜ「性」は存在するのでしょうか。今回は、無性生殖と有性生殖という2つの生殖方法から、「性」について考えてみます。

■無性生殖と有性生殖

ヒトや、犬、猫などを見る限り、雄と雌という二つの性があり、それらが作りだす精子と卵子が受精することによって子孫が生みだされます。このように、性と繁殖は密接に結びついたものですが、だからといって異なる性が存在することが繁殖に必要不可欠かというとそんなことはありません。また、発生や成長など、生物が生きていく上でも性は必ずしも必要ありません。そう考えると「性」は、およそ40億年前に生命が誕生した後に新たに出現したものと言えます。

生物が子孫を作りだす様式としては、「無性生殖」と「有性生殖」と呼ばれる二つの様式があります。文字通り無性生殖によって繁殖する生物に性はなく、細胞分裂で自分の分身であるクローンを作りだすことによって、自分の遺伝子を後代に伝えていきます。最初の「原核生物」は約8億年前に誕生したと考えられています。

原核生物とは、生物進化の初期に出現した、核膜でおおわれた核を持たない細胞からなる原始的な生物です。原核生物には性はなく、すべて無性生殖によって増殖します。 その後、大きく遅れて約3億年前に誕生した「真核生物」は、核膜で囲まれた核と細胞小器官を持つ細胞からなり、動物、植物、菌類、原生生物などがこれに属しています。真核生物のゲノムDNAはむき出しではなく染色体の中に収納され、細胞分裂によって新たにできた「娘細胞」(一つの親細胞から作られたまったく同じ二つの細胞)に、そして、有性生殖によって配偶子を介して次の世代に受け継がれていきます。

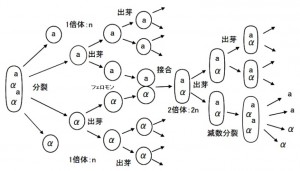

■酵母の生命サイクル ビールの醸造に使うビール酵母やパンを作るのに使うパン酵母は、真核生物で、菌界子嚢菌門の単細胞生物ですが、染色体を持つ真核生物です。カビなどと同じ子嚢菌門でですが菌糸はありません。このカビの一種は、無性生殖と有性生殖の両方で自らを増殖させます。

無性生殖の世代では、「出芽」という方法で増殖することから、「出芽酵母」と呼ばれています。細胞の一部分に芽のような膨らみができ、成長した後にそれが切り離されることによって娘細胞が作りだされます。一方、「分裂酵母」と呼ばれる別の仲間は、細胞が真二つに分裂して増殖します。 これらの酵母は、栄養が十分にある時は、単に細胞分裂だけで増殖できる無性生殖によって増殖しますが、栄養の不足などによって生育環境が悪化すると、有性生殖をおこないます。

※画像はコチラからお借りしました

酵母にも接合型という「a細胞」と「α細胞」という異なる2種類の性があり、栄養分が枯渇するとフェロモンによって相手を区別し接合が起こります。接合すると、細胞が融合して2倍体(2n)の細胞になります。2倍体の細胞は、栄養条件が良いときは出芽して増殖しますが、栄養条件が悪くなると互いの遺伝子を混ぜ合わせて(組換えと減数分裂)、新しい遺伝子の組み合わせを持つ1倍体の「胞子」という配偶子をつくります。

■無性生殖と有性生殖の違いと特長

有性生殖は、酵母などの微生物からヒトに至るまで、性を持つ全ての生物において、子孫を残し、種を存続させる上では重要な手段ですが、生物全般を見渡すと無性生殖による繁殖法が多数派であり、人類のように雌雄が決まっていて有性生殖以外に繁殖方法を持たないタイプは一部に過ぎません。また、酵母など真核細胞生物や植物の多くは、無性生殖と有性生殖を使い分けます。

[有性生殖と無性生殖の比較]

| 有性生殖 | 無性生殖 | |

| 増殖の能率 | 能率が悪い ×・雄と雌が出会わないと子をつくれない。 ・卵(卵細胞)や精子(精細胞)などの生殖細胞をつくる必要がある。 | 能率がよい ○ ・1個体で子をつくれる。 ・体の一部が分離して子ができるので、わざわざ生殖胞をつくる必要がない。 |

| 遺伝子の構成 | 新個体の遺伝子は、両親のものを半分ずつ受けつぐので、いろいろな組み合わせができる。親や兄弟と同じではない。 | 新個体の遺伝子は親とまったく同じ。 |

| 形質 | 新個体の形質はさまざま。親や兄弟とすべての形質が同じになるわけではない。 | 新個体の形質は親とまったく同じ。 |

| 様々な環境に 対する適応力 | 適応力が大きい ○ ・個体により少しずつ形質が違うので、様々な環境に適応していくことができる。 | 適応力が小さい × ・すべての個体の形質がまったく同じなので、生育環境が変化すると全滅するおそれがある。 |

このように有性生殖と無性生殖どちらも有利な面と不利な面があり、一概にどちらがすぐれているとはいえません。

では、なぜ私たちヒトを初め多くの動物は、有性生殖以外に繁殖方法を持たないのでしょうか? 次回、「雄雌の役割分化」という切り口から、この点を考えてみます。 参考:松田洋一著「性の進化史」

ヒトの細胞は細菌とウイルスと表裏一体の関係にある。

近年、生物学上でもマイクロバイオームの研究が進むにつれて、近代西洋哲学(個人と外界は対立するもの)の誤謬(自然界の事実と異なる)が明らかになってきた。

>・・共生細菌、そして共生ウイルスまで含めたマイクロバイオームは、正にヒトと「而二不二」の関係にあるといえる。(ヒトの細胞と共生細菌:http://www.ekoko.jp/blog/files/34ff454c77f1475d582383447d0e4272-6.php)

※「而二不二(ににふに)」とは、「而二」と「不二」の二つの言葉がくっついたものです。「而二」とは、一つのものを二つの面から見ることで、「不二」とは、二つの面があっても、その本質は「一」である、ということです。

>・・ヒトゲノムには4000万年前のウイルス遺伝子が組み込まれている https://science.srad.jp/story/10/01/12/0126248/

大阪大学微生物病研究所の朝長啓造准教授率いる研究チームが、ヒトやサルなどのDNAに「ボルナウイルス」の遺伝子が取りこまれていることを発見したそうだ。この遺伝子は、少なくとも4000万年前までに取り込まれたと考えられるとのこと。

今までも生物のDNAにレトロウイルスの遺伝子の一部が取りこまれることがあるというのは知られており、ヒトゲノムではその8%がウイルス由来のものだとされている。しかしレトロウイルス以外のウイルスがゲノムに取りこまれていることが明らかになったのは今回が初めてだそうだ。取り込まれた遺伝子は今もタンパク質を作り続けているという。

>・・人類も、単細胞の時代から今日まで外圧適応態として必要であった全てのDNA配列=諸機能or 諸本能は、今も現在形において(しかも最基底部から上部へと段階的に塗り重ねられて)その全てが作動しているのであって、単細胞や動物たちの摂理を人間とは無関係な摂理と見なす様な価値観は、人類の傲慢であり、かつ大きな誤りである(http://www.rui.jp/ruinet.html?i=100&c=1&t=1#02 実現論 前史)

_____________________________________

ヒトの細胞と共生細菌

マイクロバイオームという言葉がある。これは人体には自身の細胞の10倍もの数の細菌が存在しており複雑な生態系を構築している姿をマイクロバイオームと呼んでいる。

(中略)

ヒトの細胞の数はひとつの小宇宙とも呼べる程に膨大なものではあるが、更に驚くことは、このヒトの口や鼻の粘膜、胃や腸、皮膚や膣などには、このヒトの細胞数の10倍ともなる約1000兆個の細菌(常在菌)が生息していることである。 マイクロバイオームに含まれる微生物(細菌)はヒトの体(心身)の維持や活動に深く関わっており、善玉菌も悪玉菌も混じっているがそれぞれが単純に善玉、悪玉と決めつけ難い複雑な関係を維持しながら、体と共生菌の複合社会を構成している。

例えば、胃に生息するピロリ菌は、胃酸を制御する働き以外にも食欲に関わるグレリンとレプチンという二つのホルモンを作る働きもしている。グレリンは空腹感を伝え、レプチンは満腹感を体に伝える。このため胃潰瘍や胃ガンの原因ともいわれたピロリ菌を抗生物質で除去した人は体重が増えるといわれている。また、ピロリ菌がなくなると逆流性食道炎を起こしやすくなる弊害も出てくる。

肺炎連鎖球菌は通常人の鼻腔におとなしく住みついているが、身体がインフルエンザウイルスに応答して体温を上げ、ノルアドレナリンなどのストレスホルモンを放出すると遺伝子のパターンが変化して呼吸器細胞に致命的な影響を与える。

このように体内・体表に生息する細菌は、人の健康や病気に間接・直接に心身にわたって複雑に関わっている。

ヒトの遺伝子の数は2万~2万5千といわれるが、マイクロバイオーム全体ではその数が約330万となる。これから見ても共生細菌のヒトの体に対する影響力が甚大であることが想像できよう。

ヒトの細胞と体に生息する細菌は区別できる。ヒトの細胞にはヒトのDNA(遺伝子の構成要素)が内蔵されており共生細菌はヒトとは異なるDNAを持っている。顕微鏡でその共存状態を確認すれば、それぞれの個体も区別・識別できる。

しかし機能的には、ヒトの細胞も共生細菌も極めて密接な関係が実在しており、機能的には完全に区別することは難しく現実的ではない。

例えば、赤血球は体内にありヒトのDNAを持っており間違い無くヒトの細胞であり、機能的にも人体の維持に深く関わっている。この赤血球は微細なピンセットで摘むことができ、個体として独立した細胞でもある。

共生細菌(例えば、ピロリ菌)は機能面でこの赤血球とどう異なるのであろうか?ピロリ菌は胃粘膜の外側に付着しているが赤血球は内側にいる。場所は多少異なれども人体の維持にそれぞれ関係している。ピロリ菌はヒトの一部なのであろうか、それともヒトの外界なのか?

赤血球とピロリ菌をヒト細胞と共生細菌の例として述べたが、個体としては別、人体の維持という機能面では共通、といえよう。これは、ヒトを主体(内界)と環境(外界)の両面からとらえる場合、ピロリ菌は個体として見るならば外界の存在であり、機能から見るならば内界に含まれる存在ということができることになる。

この場合、ヒトの細胞と共生細菌の関係は、而二不二(ににふに)という関係が成り立っているといえる。 実は、細胞膜を持たずDNAと核酸のみからなっている(細菌より更に微小な)ウイルスも共生細菌と同様にヒトに付着し、ヒトの健康・病気に関係している。このウイルスの数は細菌を更に上回るのはまちがいない。

ヒトの体内にある遺伝子の99%はヒトの細胞ではなく共生する微生物のものであるという事実は厳粛に受け止めなければならない。

____________________________

[性の進化史] 性と雌雄分化から見た生物史

男女を区別するものはなんでしょうか? 生物学的に言えば、その違いはY染色体にあります。動物の性差を決定づけるのは性染色体です。これにはよく知られるようにXとYとがあり、X-Xの組み合わせからは女性が、X-Yの組み合わせからは男性が生まれるます。

ところが、そのY染色体は、数百万年にわたって減少していて、いずれ消滅してしまうかもしれないと考えられています。X染色体には1000以上の遺伝子が含まれているのに、Y染色体には78しか存在しません。もともとは同じ数だったのに、次第に減少して現在の数になったのです。

ではなぜ、Y染色体の遺伝子は減少し続けているのでしょうか?そもそも、なぜ減少するのでしょうか?

性の進化史を紐解きながら、この疑問を追求したいと思います。

メンデルの法則「優性の法則」の発生構造が見直されている。

有名なメンデルの法則「優性の法則(性質として現れる遺伝子を優性遺伝子、発現しない方を劣性遺伝子と呼び、これまで劣性遺伝子は一般に機能を失っているために性質が現れないと考えてきた)」との定説が見直されている。

>優性の遺伝子から作られる小さな分子(低分子RNA)が、劣性の遺伝子の働きを阻害するという全く異なる仕組みを発見しました。さらに今回新たに、この低分子RNAを構成する塩基(核酸塩基)の配列が変化することによって、特定の遺伝子同士で複雑な優劣関係が生み出されることを明らかにしました。

生物は外圧適応態として、安定性を担う DNAと変化を担うRNAによって適応してきた。その具体的な手法の一つが「外圧に適応する遺伝子を発現させる≒優性の法則」である。

>“遺伝子の優劣”という生命原理を今後考えていくときの注意点について、高山さんはこう述べる。「優劣性という言葉から、優性の遺伝子が『優(すぐ)れている』と誤解してはなりません。表現型として現れるものを『優性』と呼んでいるにすぎないのです。例えば、緑の革命につながった高収量品種は、ある『劣性遺伝子』を持つ品種です」。

_________________________________________________

奈良先端科学技術大学院大学の研究レポートより

http://www.naist.jp/pressrelease/2016/12/003571.html

【遺伝子の優劣関係を決める新たな仕組みを解明メンデルの優性の法則の謎を100年ぶりに】

【概要】

奈良先端科学技術大学院大学(学長:小笠原直毅)バイオサイエンス研究科の和田七夕子(わだゆうこ)助教、高山誠司客員教授(現東京大学大学院農学生命科学研究科教授)らの研究グループは、農研機構、東北大学、大阪教育大学、神戸大学との共同研究により、どちらか片方の親の遺伝子の性質だけが子に現れるというメンデルの「優性の法則」として知られる現象について、複雑な優劣関係を決定する新たな仕組みを世界で初めて明らかにしました。

親から子へと遺伝子が受け継がれる遺伝現象において、片方の親の遺伝子の性質のみが子に現れる場合が多く見られます。これはメンデルの「優性の法則」として古くから知られており、性質として現れる遺伝子を優性遺伝子、発現しない方を劣性遺伝子と呼びます。これまで劣性遺伝子は一般に機能を失っているために性質が現れないと考えられてきましたが、同研究グループは、優性の遺伝子から作られる小さな分子(低分子RNA)が、劣性の遺伝子の働きを阻害するという全く異なる仕組みを発見しました。さらに今回新たに、この低分子RNAを構成する塩基(核酸塩基)の配列が変化することによって、特定の遺伝子同士で複雑な優劣関係が生み出されることを明らかにしました。約100年前、遺伝子間の優劣性を決定する因子が進化する可能性について遺伝学者間で激しい論争がなされましたが、今回、その時に想定された仮説の因子が低分子RNAであり、それが進化することを証明しました。

今回の研究は、遺伝子の優劣関係を制御する新たな仕組みを明らかにしただけでなく、有用な遺伝子を働かせたり、有害な遺伝子の働きを抑えたりする技術へと結びつく可能性があり、植物育種への応用が期待できます。

【解説】

子供は両親から一組ずつの遺伝子を受け取るため、父親と母親の両方の性質を持ち合わせることになりますが、いずれか一方の性質のみを示す場合が多く知られています。これはメンデルの「優性の法則」として古くから知られる現象です。各遺伝子は父親・母親由来のもので一対になっており、それぞれを対立遺伝子と呼んでいます。その対立遺伝子間で複雑な優劣関係が生じる場合も知られており、例えば、4種の対立遺伝子(S1、S2、S3、S4 )の間でS1 > S2 > S3 > S4という階層的な遺伝子の優劣関係が見られる場合、両親からS1型とS2型の遺伝子を受け継ぐと子供にはS1型の遺伝子の性質のみが現れます。しかし、S2型とS3型の遺伝子を受け継ぐと、今度はS2型の遺伝子のみの性質が現れます。このような複雑な優劣関係がどのように決まるのかは未解明でありました。

【実験の手法・結果】

(略)

【本研究の意義】

遺伝子に優劣関係が生じる原因については、古くから激しい議論が繰り広げられてきました。約100年前にイギリスの遺伝学者によって優劣関係を制御する架空の因子が進化する可能性が提唱されました。しかし、その後、優性遺伝子は機能を持っているのに対し劣性遺伝子が機能を失っているという説が広く支持されるに至り、そのような因子の存在自体が疑問視されていました。

今回我々が見出した低分子RNAは、過去に提唱された仮説の因子そのものであり、100年を経て半ば忘れ去られていた説がようやく立証されたと言えます。さらに、遺伝子が低分子RNAを獲得し優性遺伝子となっていく道筋も明らかとなりました。アブラナ科植物において発見したこの仕組みは、動植物に広く存在する可能性もあり、今後の研究の進展が期待されます。

また、本知見を応用することで遺伝子の働きを人為的に調節できるようになるため、有用な遺伝子を働かせ、有害な遺伝子を働かせなくする等、新たな植物育種技術としての発展も期待できます。