2014-02-23

シリーズ 人類と病気 アレルギー(1)~皮膚の進化~

誕生直後から病原体の幹線に晒されてきた生物が、それに対抗するための手段を進化させる一方、病原体も感染を成功させるための進化を続けています。従って、生物の歴史は病原体とのたたかいの歴史であると言えます。

アレルギーと言うと病原体とは少し違っているように思えるかもしれませんが、病原体に対抗する抗体が誤作動、過剰反応していることを考えれば、人類と病原体がたたかってきた進化について考える必要があります。

免疫系で抗体(イムノグロブリン)と称されるものには、IgA、IgD、IgE、IgM、IgGがあります。これらの抗体のうち、通説では外部刺激に対して、アレルギー症状を引き起こすメカニズムに関与している主な抗体がIgEとされています。

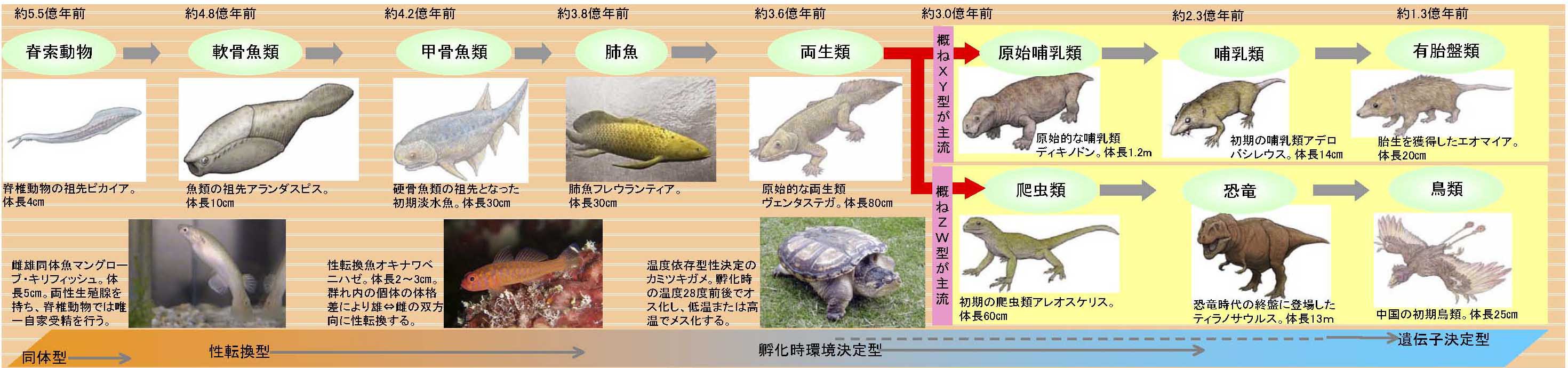

このIgE獲得の起源は哺乳類段階と言われていますが、この機能獲得の以前、つまり、哺乳類以前の両生類からの進化について見てみたいと思います。

応援  よろしくお願いします

よろしくお願いします

【重力とは、電子や陽子に起因する非常に弱い電場力が時空を歪めた結果、生じる現象である・・・①】

「重力とは、何か?」を解明するために、「重力に関りのありそうな事象」を収集し、それらを統合することによって一つの仮説を提起したいと思います。

その前に、多くの方々が思っている「重力=万有引力は「質量」から生み出される力である」を再考してみましょう。

ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E6%9C%89%E5%BC%95%E5%8A%9Bより

>ニュートンは、太陽を公転する地球の運動や木星の衛星の運動を統一して説明することを試み、ケプラーの法則に、運動方程式を適用することで、万有引力の法則(逆2乗の法則)が成立することを発見した。

>これは、

『2つの物体の間には、物体の質量に比例し、2物体間の距離の2乗に反比例する引力が作用する』

と見なす法則である。

「万有引力は、「質量」から生み出される力である」と多くの人が信じていますが、万有引力の『2つの物体の間には、物体の質量に比例し、2物体間の距離の2乗に反比例する引力が作用する』には、質量が万有引力を生み出すというようなことは一切表現されていない。単に「二つの物体の質量と距離で引力の大きさがわかる」ということのみです。

「かたちから自然の摂理を学ぶ」シリーズ1~すべてはより良く流れるかたちに進化する

”有限大の流動系が時の流れの中で存続するためには、その系の配置は、中を通過する流れを良くするように進化しなくてはならない。”

森羅万象、自然界に現れる形は、なぜこのような形になっているのか?その背後にはどのような力が働いているのか?興味がつきません。

冒頭の一節は、熱力学の鬼才エイドリアン・ベジャンが唱えた物理法則です。

樹木、河川、動物の身体構造、社会の階層性、黄金比、都市の構造etc…生物・無生物に問わず、あらゆるもののかたちには共通構造があり、彼はそれを「コンストラクタル法則」と名づけました。

最初に彼の著書を目にした時は、自然認識が変わるような大きな衝撃を受けました。と同時に彼が何をいわんとしているか、この法則はあらゆる事象を言い当てているのだろうか?と興味や疑問が沸いています。

本シリーズでは、彼の著書「Design in Nature」(流れとかたち)に学びながら、万物の摂理に迫っていきたいと思います。生命を生物学という檻の中から解き放とうとするベジャンの試みに迫るため、途中途中では生物学からやや脱線しつつ紹介していきたいと思います。

生命とは動的平衡にある流れである2 タンパク質のかたちの相補性と生命の可変性

前回の『生命とは動的平衡にある流れである1 動的平衡とは何か?』では、

「生命とは動的平衡にある流れである。生命を構成するタンパク質は作られる際から壊される。それは、生命がエントロピー増大の法則に抗して、秩序を維持するための唯一の方法であった。」と紹介しました。

では、なぜ生命は、絶え間なく秩序を壊されながらも、秩序を維持することができるのか?

今日は、その答え=タンパク質のかたちが体現している相補性、及びそれがもたらす生命の可変性について紹介します。

※注:相補性=特異的対合(対となって結合すること)の関係。

(福岡伸一著『生物と無生物のあいだ』(2007年)より)

(下図はさまざまなタンパク質の立体構造。こちらよりお借りしました。)

応援、よろしくー

シリーズ 素粒子とテレパシー3~細胞同士はテラヘルツ波で共鳴する事で情報伝達している。~

みなさんこんにちわ。

素粒子とテレパシー第3回目です。

第1回と第2回では人間と動物のテレパシーの事例を整理しました。

その結論として、

私達が超常現象として捉えているテレパシーは生物全体で見るとごく自然なものであり、進化の歴史の中で育んできた重要なコミュニケーション方法の1つである可能性が高い

という事実が見えてきました。

そこで今回からは、テレパシーのメカニズムに迫っていきたいと思います。

その手がかりとして、私たちの身体を構成する無数の細胞に着目してみます。

生物は無数の細胞で構成されていますが、これらは瞬時に情報を交換し連動しています。また、細胞は様々な器官に分化しますが、どの器官になるかは初めから決まっておらず、自分の周りの細胞の状況から、まさに“空気を読んで”皮膚や骨に分化すると言われています。

つまり、細胞間の連動はテレパシー現象と非常に良く似ているのです。

細胞間はどのようにして連動しているのでしょうか?

応援よろしくお願いします。

シリーズ「がんの正体に迫る」その7 森下敬一氏の唱えるガン説~①血液は骨髄ではなく腸で造られる

みなさん、こんにちは~

シリーズ第7回は、森下敬一氏のガン説を紹介します。

ガンの食事療法で知られる森下敬一医師。学会では異端視されていますが、最近るいネットでも取り上げられているように、一般の人々から注目が集まっています。

以下、著書の「ガンは食事で治す」より引用します。