2019-12-29

全球凍結は急激な地球膨張を引き起こし、同時に質量創出(太陽嵐による)が起こっている。

地球歴上、生物の95%が死滅した全球凍結 について調べた所

「大陸移動説と地球膨張説」と同時に「地球が膨張すれば、海水が足りなくなるが、水は地球内部と電離層から湧いてくる」の新説がありましたので転載します。

______________________________

世界各地の巨大穴と地球膨張論についてhttp://on-linetrpgsite.sakura.ne.jp/column/post_46.html

大陸移動説と地球膨張説

世の中では、地球の各大陸は、古代パンゲアと呼ばれる一つの巨大大陸が大陸移動により、それぞれの大陸に分かれた、という「大陸移動説」が一般的になっています。

しかし、少し前から、その「大陸移動説」の他に「地球膨張説」という新理論が一部の識者の間で、にわかに脚光を浴びてきています。

大陸移動説が全く正しく無いとは言いません。しかし、「地球膨張が起こったその後に、付随して大陸移動が為される」これが、地球の本来の成り立ちの正しい認識ではないか?

地球膨張の証拠としては、地殻が産まれる海嶺に比べて、地殻が沈み込む海溝の部分が、非常に小さいことが挙げられます。

地球膨張説を唱える、午来正夫氏によると、中生代から現代までに、生成されたプレートが約1億5000万平方キロであるのに対し、消滅したプレートは、約3000平方キロなのだそうです。

約1億5000万平方キロ-約3000平方キロ=約1億2000万平方キロ

つまり、中生代から現代までに、約1億2000万平方キロ、地球の表面積は広がっているのです。

また、オーストラリアのS・ウォーレン・ケアリーの地球膨張説によると、古代大陸パンゲアがあった時から、現在までで、地球の半径は、約4000km⇒約6400kmにまで地球は膨張しているとも言います。

________________________________

★地球が膨張すれば、海底が拡大、海水の量が足りなくなり、海水面が低下するはず

水は地球内部と電離層から湧いてくる http://zao.jp/index.php?blog=12&p=462&more=1&c=1&tb=1&pb=1

氷河期には地球膨張が加速されるため、海底が拡大、海水の量が足りなくなり、海水面が低下する。膨張に伴い、地球内部から水が湧いてくるので、再び海水面は元に戻る。■地球内部から水はどのようにして供給されているのだろうか?

★ ひとつ考えられるのは海底火山と熱水鉱床だ。プレートが生まれるとされている海嶺の深海では、高温高圧の熱水が沸いている。重金属を大量に含んだ熱水は、地殻にしみこんだ海水が熱せられ、再び上昇してきたと考えられている。しかし、水がマントルのカンラン石が相転移して作られているとすると、熱水鉱床の水は、マントルから湧いていると考えたほうが合理的だ。

★雨は海面や地表から蒸発した水が再び結露して降ってくると考えられている。雨雲は、核となる電子が発生することで作られる。高エネルギー宇宙線が大気に突入すると大量のミュオン、ニュートリノなどを発生させる。1個の陽子が超光速で突入すると数百億個のミュオン、ニュートリノが発生する。ミュオンは崩壊して電子(-+)になる。また、地表からもマントル由来の電子が電離層に向けて移動している。大気電流だ。

ここで水はH2O、酸素に水素が結合したものであることを思い出してほしい。水素は陽子2個、それが電子2個で酸素原子に結合している。地球大気はミュオン核融合でできた、で指摘した。

2CO2 + u(-) -> 2N2 + O2

この割合では、窒素が66%、酸素が33%になるはずが、78%、20%となっている。酸素がどこかに行っているのだ。酸素が水素と電子に出会えば、水になる。もし、地表から大量の電子が放出され、電位差が増えると電離層のプラスを引き付ける。電離層には大量のプロトン、つまり水素原子が含まれている。プロトンが大気に流れ込み、地表からの電子と出会うと、周囲の酸素に結びついて水になる。雨雲の発生だ。

O3 + 2H+ + 2e- -> O2 + H2O

オゾン層は通常、10km~50kmの高度に存在するが、地上でもオゾンは存在する。オゾンは太陽光線に含まれる紫外線により酸素分子が変化したものだ。日光の一番強い時期に、豪雨が発生しやすいことになる。

__________________________________

全球凍結で生物の95%が死滅した。その全球凍結した原因

生物の大絶滅の要因となる「地球規模の気候変動」を調査した所、前回は「現代の気象学の間違いは奥深い」記事を転載しました。

今回はその2「地球歴上、全球凍結で生物の95%が死滅した。その全球凍結した原因」について、調べました

かつて地球全体が氷に覆われて「スノーボールアース・イベント」(全地球凍結イベント)と呼ばれる事態が有った。約6憶、約7憶、約22億年前の、少なくとも3回生じたことが分かっている

その原因は、太陽からの吹き付ける太陽風の大幅減(太陽活動が弱くなる)で地球表面温度が低下したと考えられる。そして太陽活動が活発になると地球内部に流れる電流が増える(地球磁場も増加する)。電流が流れた部分は、ニクロム線のように発熱をして、岩石なら溶け、それがスーパープルーム(火山活動)となって地上に出てくる。

→太陽風によって地球磁気(地球自転)が創られる。

破壊学事始 より

不思議な地球磁場(http://zao.jp/index.php?blog=12&p=331&more=1&c=1&tb=1&pb=1)

地球の磁場は、地面深くにある外核が対流していることで起きているらしい。溶けた鉄が対流すると電流が流れて磁場が発生する。(地球ダイナモ説:地球内部の流体運動によって大規模な磁場を生成・維持する。)

溶けた鉄が流れたくらいで電流が流れるなら、製鉄所は大変なことになっている。コンピュータでシミュレーションしてわかったらしいが、あきらかにおかしい。

外核の上にある深部マントルは、非常に電気抵抗が少ないことがわかってきた。外核に数十億アンペアも流れたら、マントルにも流れるはず、いや、流れないとおかしい。

その上のマントルも地殻近くまで電気抵抗は低い。地殻に分布するマグマも良電導体だ。電流の流れは、地殻のマグマにまで及んでいるはず。

ところで太陽から吹き付ける太陽風の主成分はプロトンだ。プラスの電荷を持った水素の原子核、電離している状態なのでプラズマである。

プラスの電荷が太陽から吹き付けているということは、電流が太陽から流れている、ということと等価だ。一方の地球は、地殻の皮一枚をはがせば、導体といえる。つまり太陽から流れる電流を受けた導体は、フレミングの法則で、磁場が発生し、回転力を得る。単極子モータ、くるくる回って、磁場がおきるわけだ。これ、そのまま現在の地球じゃないか?

当然、地球内部には電流が流れる。電流が流れた部分は、ニクロム線のように発熱をして、岩石なら溶けるだろう。圧力の低い場所ではマグマの発生。

真核生物の細胞内小器官の分裂メカニズム ~「自分の中のよそもの」との同時増殖を可能にした制御機構とは?~

☆進化⇒変異の仕組みは、大・中・小の3段階(リンク)

小:紫外線で傷いたり、分裂時のコピーミスで起きる変異

中:駆動物質の指令による漸進的進化

大:他の生物(ex.ウイルス)が飛び込んできて、そのまま遺伝子を蓄積していくことによる劇的な進化

真核生物は、自らとは別の起源を持つ微生物やウイルスを自らの細胞内に取り込み共生することにより、劇的に進化したと考えられます。

では、真核生物の細胞内小器官は、どのよう仕組みで分裂増殖するのでしょうか?

例えば、ミトコンドリアの分裂はどのように制御されているのでしょうか?

東京理科大学HP https://www.tus.ac.jp/mediarelations/archive/20191220001.html より最新の研究報告を紹介します。

真核生物の起源につながる、細胞内小器官の分裂を制御するメカニズムを発見

~「自分の中のよそもの」との同時増殖を可能にした制御機構とは?~

研究の要旨とポイント

•真核生物の細胞は、生命活動に必要な様々な機能を司る複数の細胞内小器官を持ちます。一部の細胞内小器官は、真核生物の祖先となった細胞とは別の起源を持つ微生物が細胞内に共生したことによって生まれたと考えられていますが、もともとは別の生物である細胞内小器官の分裂増殖を細胞がコントロールするメカニズムは多くが謎のままでした。

•本研究では、単細胞の藻類について、細胞の核の分裂にも関与するリン酸化酵素オーロラキナーゼが、細胞内小器官の一つミトコンドリアの分裂を制御していることを確認しました。また、ヒトでも同様の制御機構が存在することが、試験管内の生化学実験によって確認されました。

•原始的な単細胞生物から多細胞生物であるヒトまで、真核生物の細胞内小器官の分裂・増殖の制御機構がある程度共通であると示唆されたことで、細胞内共生と、真核生物の起源について考察する手掛かりを得ました。

東京理科大学理工学部応用生物学科の松永幸大教授らの研究グループは、単細胞生物から植物、動物まで様々な真核生物の細胞が持つ細胞内小器官について、細胞内でその分裂を制御する分子メカニズムを発見し、細胞の分裂と細胞小器官の分裂が同調する仕組みを解き明かしました。

真核生物の細胞には、生命活動に必要な様々な機能を司る、細胞内小器官と呼ばれる複数の器官が存在しています。しかし全ての小器官が、生命進化のごく初めから細胞内にあったわけではありません。細胞内小器官の一つであり、生命活動に必要なエネルギーを産生する機能を担うミトコンドリアは、真核生物の祖先とは別の微生物であったものが細胞内に共生するようになった内部共生器官です。このため、細胞からの干渉が何もなければ、ミトコンドリアは細胞の分裂周期とは関係なく、自身の周期で半自律的に分裂・増殖を行います。

松永教授らのグループは、イタリアの火山から採取された原始的な藻類、シアニディオシゾン(Cyanidioschyzon merolae、以下シゾン)」を用いて、細胞分裂の際に働くリン酸化酵素の一つ、オーロラキナーゼ(CmAUR)によるミトコンドリアの分裂調節メカニズムを明らかにしました。

ミトコンドリアは、分裂リング(division ring)と呼ばれるタンパク質複合体の働きにより、くびれて切れることで分裂しますが、分裂リングが機能するためには、ミトコンドリアが持つタンパク質で複合体の構成要素の一つでもあるダイナミン(CmDnm1)が、CmAURによりリン酸化される必要がありました。また、シゾンの細胞内にリン酸化ができないように調整したダイナミンを発現させてみると、ミトコンドリアは分裂できませんでした。これらの結果から、オーロラキナーゼがミトコンドリアの分裂を制御していることが確認できました。

更に、試験管内で(in vitro)生化学的な実験を行ったところ、シゾンのダイナミンと同様の機能を持つヒトのダイナミンが、ヒトのオーロラキナーゼによってリン酸化されることを確認しました。このことから、ミトコンドリア分裂では、単細胞生物から多細胞生物まで、ある程度共通の調節機構が存在することが示唆されました。

この結果について松永教授は、「16億年前に分岐して進化してきた植物と動物で、ミトコンドリア分裂についてある程度共通したメカニズムが存在しているとわかり、驚いています。ミトコンドリアは生命活動に必要なエネルギーを供給するための器官であり、今回の成果を使ってミトコンドリアの分裂を人工的に操作できれば、細胞の活性状態を変化させることが可能になると考えられます。あらゆる真核生物で共通のメカニズムが存在するのであれば、様々な生物の細胞活動を制御する共通の方法が開発できるかもしれません」と話しています。

(以上)

気象学の間違いは奥が深い

生物の大絶滅の要因となる「地球規模の気候変動」を調べていた所、「現代の気象学の間違いは奥深い」との記事が有りましたので転載します。

間違い点

・気圧は下から上に積み重なった空気の柱の重さ(間違い)

→プラスに電離した大気が地表と電離層の間に生じる電圧差

→気体には遠心力が働かない(http://zao.jp/index.php?blog=12&p=352&more=1&c=1&tb=1&pb=1)

・雨は大気が上昇して温度が下がると過飽和状態になり雲になる。雲が結露すると雨が降る

→オゾンと水素原子と電子が空中で合成されて降る(http://zao.jp/index.php?blog=12&p=497&more=1&c=1&tb=1&pb=1)

・雷は積乱雲の中で氷の粒がこすれあって、静電気がたまって、放電する。

→積乱雲にチャージされた電荷が上昇気流で上下が急激に離れることで電圧が上昇する。

→大気は誘電体バリア放電している(http://zao.jp/index.php?blog=12&p=519&more=1&c=1&tb=1&pb=1)

_____________________________

破壊学事始より

http://zao.jp/index.php?blog=12&p=533&more=1&c=1&tb=1&pb=1

気象学の間違いは奥が深い

私たちは21世紀になって、科学の世界に住んでいると思っている。しかし、身の回りにスマートホンやコンピューターが溢れかえっていても、それらを動作させている原理を知っている人は少ない。ましてや、自然のなかにある複雑で微細な現象を、根本から考えている人は、ほとんどいない。電気的地球科学は、自然を組み立てている仕組みを解明しているが、わかってきたのは、自然はめちゃくちゃ複雑だ、ということだ。20世紀までの科学は、自然の背景にある単純な原理を模索してきた。それが数学中心の物理学を生んでしまった。

相対性理論、量子力学、プレートテクトニクスが間違っていると指摘してきた。さらにおかしな間違いが多いのは気象学だ。気象学は地球科学の一分野のはずなのだが、かなり変な状況になっている。

現在の気象学では、気圧の変化は温度差によるとされる。太陽光で温められた空気が移動すると風が吹いて高気圧、低気圧が生まれる。では大気圧がどうやって生まれているかと言えば、下から上に積み重なった空気の柱の重さが大気圧の原因と説明される。

しかし、「気体には遠心力が働かない」で説明したとおり、大気圧の原因は重力ではない。わずかにプラスに電離した大気が地表と電離層の間に生じる電圧差で発生している。気体は弾性流体なので開放系で圧力を伝えることは出来ないのだ。

さらに雨が降る原因もおかしい。地表から蒸発した水分を含む大気が上昇して温度が下がると過飽和状態になって、雲になる。雲が結露すると水になって雨が降る。ちょっと考えただけで、過飽和状態の空気が一部雲になると、過飽和ではなくなるので、雨は降ってもほんの少しだ。雨はオゾンと水素原子と電子が空中で合成されて降る。

雷もおかしな説明をされている。積乱雲の中で氷の粒がこすれあって、静電気がたまっていくなんて、どう考えてもおかしい。氷の粒がこすれて静電気がたまるなら、猛吹雪の中を歩くと感電して死んでしまうはずだ。雷は、積乱雲にチャージされた電荷が上昇気流で上下が急激に離れることで電圧が上昇する。積乱雲にたまる電荷の元は、電離層から降りてくる大気電流と地表から上昇する電子だ。大気は誘電体バリア放電している。

台風や竜巻が回転する原因として説明されているコリオリの力も変だ。電気的地球科学ではコリオリの力は、つるしたワイヤーが磁場を横切るときに生じるローレンツ力だと指摘している。

さて、こうやって説明してきても、たいていの人は、気圧が電位差で生じる、という所で躓いてしまうだろう。イオン風を知っている人は少ないし、弾性流体をイメージできる人はもっと少ないからだ。気象学は、なぜ?と考えるのではなく、丸暗記で覚えてしまう人が大多数であることも重なっている。誘電体バリア放電などは、ほとんどの人が知らない。この記事を読んで関心を持った人は、自然を理解するための基礎知識が電気にあることを考えて欲しい。

____________________________

極限環境の湖からヒトの500倍のヒ素耐性を持つ線虫を発見!

我々の身近な微生物には計り知れない環境適応力があるようです。

今回紹介するのは、極限環境の湖からから発見された、ヒトの500倍のヒ素耐性を持つ線虫(多細胞生物)です。

以下、明治大学プレスリリース https://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p00001s75i7.htmlより。

極限環境の湖からヒトの500倍のヒ素耐性を持つ線虫を発見

〜極限環境生物の適応メカニズムを解明する糸口に〜

明治大学農学部 新屋専任講師らの共同研究

要旨

・明治大学農学部の新屋良治専任講師(JSTさきがけ兼任)、米国California Institute of TechnologyのPaul W. Sternberg教授のグループ、イスラエルUniversity of HaifaのAmir Sapir講師、森林総合研究所の神崎菜摘研究員らの研究チームは、猛毒のヒ素に耐性を持つ線虫 注1)を米国カリフォルニア州のモノ湖から発見しました。

・この成果は、昆虫とともに地球上で最も繁栄した動物である線虫がどのようにして過酷な環境に適応するかについて、新たな考え方をもたらすとともに、今後はヒ素に耐性を持つ線虫を利用してヒ素の解毒代謝メカニズムが明らかになることが期待されます。

概要

明治大学農学部の新屋良治専任講師(JSTさきがけ兼任)、米国California Institute of TechnologyのPaul W. Sternberg教授のグループ、イスラエルUniversity of HaifaのAmir Sapir講師、森林総合研究所の神崎菜摘研究員らの研究チームは、猛毒のヒ素に耐性を持つ線虫を米国カリフォルニア州のモノ湖から発見しました。

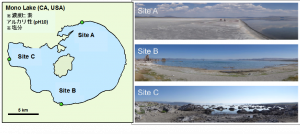

モノ湖はアルカリ性で塩分濃度が海水の約3倍ほど高い塩湖であり、通常生物にとって有毒であるヒ素を豊富に含むことで知られています。生物の生存には極めて厳しい「極限環境」であるため、これまでに動物では2種のハエ(アルカリミギワバエ)とエビ(ブラインシュリンプ)しか生息していないと考えられてきました。今回研究チームはモノ湖の異なる3地点においてサンプリングを行い、8種の線虫がモノ湖に生息することを確認しました。このうち5種は過去に報告が無い新たな線虫種でした。

次に研究チームは、モノ湖から分離した線虫におけるヒ素耐性能力を調べました。その結果、モノ湖の線虫は人間の約500倍に相当する高いヒ素耐性を持つことが明らかになりました。この高度ヒ素耐性能は前適応 注2)的に獲得されており、この知見は極限環境を含む地球上の様々な環境において、なぜ線虫が生息できるのかという大きな疑問を紐解く鍵となると考えられます。今後はモノ湖から発見された線虫の高度ヒ素耐性の仕組みの解明や、新たな医薬やバイオテクノロジー技術への応用が期待されます。

注1)線虫

線形動物門に属する多細胞動物。動物や植物に寄生する寄生虫の1グループとして良く知られているが、実際は線虫の多くは非寄生性であり、物質循環などに関与している。多くの線虫は肉眼では見えないほどに小さい(1ミリ前後)。地球上において最も個体数や種数が多い動物群の1つであると考えられている。

注2)前適応

生物のある形質が、進化の過程で元々とは異なる機能や役を持つ形質として転用されること。今回のモノ湖線虫の場合、元来リンに対する耐性として機能していた仕組みが、構造的に類似なヒ素に対しても耐性を付与したと考えられている。

研究の背景

地球上の様々な場所に生物が棲んでいますが、その中には人間が生活していくことができないような過酷な環境(極限環境)があり、そこに棲んでいる生物を「極限環境生物」と呼びます。

極限環境生物の多くは細菌などの微生物ですが、クマムシや線虫のような多細胞動物も極限環境生物として発見されることがあります。線虫はこれまでに砂漠や深海、さらには永久凍土からも見つかっており、昆虫のように頑丈な外骨格を持たない線虫がどのような仕組みで多様な環境に適応しているのかは大きな謎でした。

今回研究チームが調査したモノ湖はアメリカ合衆国カリフォルニア州に位置する湖で、アルカリ性かつ塩分濃度が高く、通常生物にとって有毒なヒ素を豊富に含みます。これまでモノ湖に棲む動物としては2種の動物(アルカリミギワバエとブラインシュリンプ)しか報告がありませんでした。しかしながら、これまでモノ湖において線虫の存在を調査した報告はなく、モノ湖に線虫が生息しているかについては不明でした。

研究手法と成果

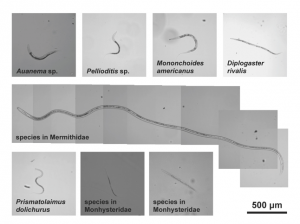

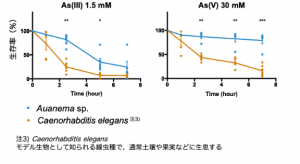

研究チームはまず、モノ湖の異なる3地点(図1)においてサンプリングを行いました。サンプリングは主に湖底の体積土壌や岸辺の土壌を採集して、土壌から線虫を分離しました。分離された線虫は顕微鏡を用いて観察され、形態観察およびDNA塩基配列解析により線虫種の推定が行われました。その結果、今回の調査により確認できた線虫は8種であること(図2)、またその内の5種はこれまでに発見されていない未記載種であることが明らかになりました。モノ湖から採集された線虫種において、DNAの塩基配列に基づき分子系統解析を行ったところ系統的に大きく離れた線虫種がモノ湖に生息していることが明らかになり、このことはそれぞれの線虫種(もしくはその祖先種)が過去に独立してモノ湖に定着したことを示唆します。続いて研究チームはモノ湖から採集された線虫の培養を試み、1種の線虫( Auanema sp.)(図3)を実験室内で培養することに成功し、本線虫種のヒ素耐性能を調べました。今回の実験では3価および5価の無機ヒ素化合物を用い、線虫を一定時間ヒ素溶液に浸漬した際の生存率を調査することで、線虫のヒ素耐性能を評価しました(図4)。その結果、モノ湖の線虫は人間の約500倍に相当する高いヒ素耐性を持つことが明らかになりました。

次に、 Auanema sp.の高度ヒ素耐性能が適応的進化によって獲得された形質であるかを調べるために、 Auanema sp.の近縁種においても同様のヒ素耐性能試験を行いました。その結果、モノ湖に生息していない Auanema sp.の近縁種においても高度なヒ素耐性が確認されたことから、これら線虫の高度ヒ素耐性能は前適応であることが示唆されました。Auanema属線虫はこれまでにリンが豊富な環境から発見されているため、元々リンに対する耐性として機能していた仕組みが、構造的に類似なヒ素に対しても耐性を付与したのではないかと考えられます。本研究成果は、前適応が線虫の多様な環境への進出を可能にする重要な仕組みであることを示唆します。

今後の期待

今回の研究により、線虫はモノ湖の生態系において優占する動物であり、これまでの私たちの認識よりも遥かに複雑な生態系がこの極限環境には存在することが明らかになりました。モノ湖で発見された線虫の1種 Auanema sp.は実験室環境においても容易に培養可能であることから、今後はこの線虫においてヒ素耐性をもたらす仕組みとともに、線虫が極限環境と通常環境の両方に柔軟に適応して生存できる仕組みが明らかにされることが期待されます。

また、今後の極限環境生物の探索においては、本研究のように線虫を注意深く探すことでこれまで多細胞生物の生存が確認されていない場所からも発見される可能性があります。そういった生物が数多く発見されることで将来的に新たな医薬やバイオテクノロジー技術の開発において大きな貢献できるかもしれません。

図2.モノ湖で発見された8種の線虫

図3.高度ヒ素耐性を持つ線虫Auanema sp.

図4.モノ湖線虫 Auanema sp.におけるヒ素耐性アッセイ

(以上)

「タバコではない」、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の最大の発症要因は「漂白剤と消毒剤」

現代病のほとんどが人工物質に由来する。この事実に目を向ける必要がある。その上、多くのデータは病気に原因とられるタバコとの相関をなしていない。

まず、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の最大の発症要因は「漂白剤と消毒剤」であり、これは、米ハーバード大学とフランス国立衛生医学研究所(Inserm)により 30年間にわたって続けられた調査の解析で判明した。この研究結果によると、週に 1度、漂白剤や消毒剤製品を使用した人たちは、COPD を発症する可能性が 32%も高いことがわかった。

地球規模の気候変動は、宇宙の磁気変動による?

生物の大絶滅の原因は、地球規模の環境大変化(隕石衝突・火山爆発から低温化。温暖化で生物は活性化する。)と言われています。ところで地球環境の変化は宇宙の要因(≒磁気)と考えられ、気候変動と宇宙空間及び地球磁気に関して調べた所

【氷期–間氷期の地球の自転速度の変化が磁場の強度を変動させる – JAMSTEC 】

>「氷期-間氷期変動を引き起こす数万年スケールの気候変動が地球磁場変動を生じさせているメカニズムを示したものだが、逆に地球磁場変動が、宇宙線が大気に入射する量の変動を通じて気候変動に影響を与えている可能性もあるとする。」

→地球磁場の変動が気候変動を与えている可能性が高い

又仮説として

【地球の中心は電子のトンネルの磁束です。地球科学の超高温で超高圧の金属の核を中心とする地球の構造はデタラメです。】との記事が有りましたので転載します。

___________________________

新宇宙概論~物質科学編~ http://link-21.com/space/c011.html

磁束と磁場、重力と自転

【 磁束 】

地球の中心は電子のトンネルの磁束です。地球科学の超高温で超高圧の金属の核を中心とする地球の構造はデタラメです。

磁束を中心にトーラス構造に物質が集まったのが星で地球科学の惑星です。磁束は、螺旋回転で作られた円錐の宇宙空間で上下の対流の中心で、宇宙空間の電子は、この対流で、上部分の密度が高く下の方が、密度が低く集まり、やがて、密度の低い方から高い方へ自由電子の流れができます。この対流によって、トーラス状に電子の流れができる。

トーラス状の電子の流れの中の空間に閉じ込められた水素や窒素などの元素は、自由電子を継手として化合物を形成し、対流の外側に集まって来ます対流の中心は、自由電子の流れるトンネルとなり外側には化合物が堆積し星を形成していきます。地球科学のいう磁束とは、この対流でできた自由電子のトンネルのことです。

【 磁場 】

磁場とは宇宙空間の電子が、地球の磁束に影響される電子の流れの循環です。

地球では北極側が電子の密度が低いので、電子は北極側から入り南極側から出て宇宙空間を回り再び北極から磁束に入ります。この電子の流れは、地球の大気を形成し、宇宙空間からの電磁波の方向を変えたり弱めたりして大気を守っています。

【 地電流 】

地球は、磁場によって大気が形成される以前は、太陽からの電磁波の影響で、地殻の化合物は励起状態で溶融(マグマ)していました。

熱とは継手としての自由電子の振幅の現象ですから、マグマの熱で継手の自由電子の振幅は大きくなります。この振幅は可視光線の波長と一致しています。マグマの中の継手としての自由電子の振幅は周囲の自由電子と同調して電流が発生します。地電流です。

【 重力 】

地殻内の地電流は、電磁波の電子を吸収しながら強くなっていきます。つまり、地殻の電子の密度が高くなります。

北極と南極を磁束としてトーラス状に回っていた自由電子の一部は、電子の密度が高い地殻に引き寄せられて、放物線を描きながら地殻に向かって自由電子の流れを形成します。地球科学のローレンツ力とは放物線を描く自由電子の流れを意味していて、重力と同じ意味になります。この放物線を描きながら地殻に向かう自由電子の流れが重力です。

【 自転 】

重力で地殻に衝突した電子は、地電流にのって移動する。自由電子の入射角と地電流の方向で示されるベクトルに押す力が働きます。

地球の地殻全体に重力という自由電子の流れがあり、上記のベクトルに押す力が均等に働くことで地球は回ります。これが自転です。

___________________________________

原核生物の常識覆す、他の生物を丸のみする新バクテリア発見!

真核生物のファゴサイトーシス(大型の粒子や生物を自らの細胞で包み込む)に似た捕食を行う原核生物(バクテリア)が初めて確認されました。 この原核生物は、真核生物とは独立して真核生物のような特徴を進化させたことを示唆していると言います。

原核生物と真核生物という分類そのものの見直し含めて生物進化の解明が必要な状況のようです。

以下、筑波大学プレスリリース http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201912111800.html より。

原核生物の常識覆す、他の生物を丸のみする新バクテリア発見

~真核生物誕生の謎を解き明かす手掛かりに~

■研究成果のポイント

1.真核細胞(注1)のような大型で柔軟な細胞をもち、ファゴサイトーシス(食作用)(注2)のように他の生物を丸ごと細胞内に取り込んで消化するバクテリア(細菌)を発見しました。

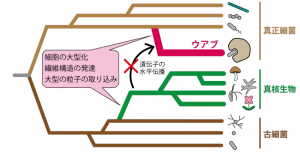

2.この真正細菌のゲノムには真核生物由来の遺伝子はほとんど存在せず、これらの特徴は真核生物とは独立して獲得されたと考えられます。

3.真核生物以外でファゴサイトーシスに似た捕食様式が見つかった初めての例であり、原核生物から真核生物への進化を理解する上で極めて重要な発見です。

筑波大学生命環境系の石田健一郎教授、同研究員の白鳥峻志博士(現:海洋研究開発機構)、鈴木重勝博士(現:国立環境研究所)らの研究グループは、原核生物でありながら細胞が大きく柔軟で、真核生物に特有の機能であるファゴサイトーシス(食作用)に似た捕食を行う真正細菌を発見しました。

我々ヒトを含む動物や植物、菌類が含まれる真核生物は、原核生物(注3)である真正細菌や古細菌と比べて大型で柔軟な細胞を有し、細胞内部の構造も非常に複雑です。真核生物特有の機能の一つとして、大型の粒子や生物を自らの細胞で包み込むファゴサイトーシスが知られています。アメーバなどの単細胞生物では餌の取り込みに、ヒトでは免疫系の一つとして白血球が病原体を排除する際などに用いられており、真核生物の最も重要な性質の一つです。

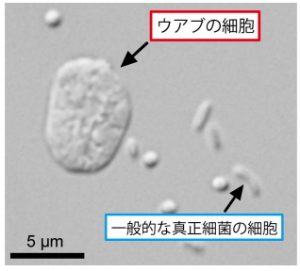

研究グループは、単細胞性の真核生物と同程度の大きさで、アメーバのように柔軟に変形しながら移動する奇妙な真正細菌‘CandidatusUab amorphum’(以下ウアブ)をパラオ共和国から発見しました。詳細な顕微鏡観察を行ったところ、ウアブは自らの柔軟で大型の細胞を用いて、ファゴサイトーシスのように他の真正細菌や微小な真核生物を包み込んで捕食することが明らかになりました。その一方で、真核生物の特徴を多く示すにもかかわらず、ウアブのゲノムからは真核生物由来の遺伝子はほとんど見つかりませんでした。

これらの結果は、ウアブが真核生物とは独立して真核生物のような特徴を進化させたことを示唆しています。原核生物の常識を覆す全く新しい生物であり、原核生物の複雑性の進化や生態的役割に関する研究を大きく進展させる重要な発見です。ウアブがこれらの特徴をどのようにして獲得したかを解明することで、ファゴサイトーシスの進化はもちろん、真核生物がどのように誕生したのか、という生命の進化史における最も大きな謎を解き明かすためのヒントが得られる可能性があります。

■研究の背景

地球上のすべての生物は3つのグループ、真正細菌、古細菌、真核生物のいずれかに属しています。真正細菌と古細菌はまとめて原核生物と呼ばれ、非常に微小で単純な構造を持ちます。これに対し、動物や植物が属する真核生物は、原核生物と比べて柔軟かつ巨大(約1000 倍の体積)な細胞をもち、その内部には核やゴルジ体など様々な細胞小器官や、アクチンやチューブリンからなる発達した繊維状の細胞骨格を備えています。

柔軟で大型の細胞と発達した細胞骨格によって、真核生物は他の生物や大型の粒子を自らの細胞で包み込んで取り込むことが可能となりました。これがファゴサイトーシス(食作用)です。アメーバなどの単細胞生物では餌となる微生物の捕食に、ヒトなどの動物では免疫系の一つとして白血球が病原体を除去するためなどに用いられており、真核生物の基本的な機能の一つです。また真核生物のエネルギー生産を担う細胞小器官であるミトコンドリアは、真核生物の祖先が真正細菌の一種であるαプロテオバクテリアを取り込むことで獲得されたと考えられていますが、その取り込みがファゴサイトーシスによって起こったとする説もあり、ファゴサイトーシスは真核生物の誕生にも密接に関わっています。

真核生物は原核生物の一部から進化したと考えられていますが、どのようにファゴサイトーシスを獲得し、細胞の大型化や複雑性を進化させてきたのかは、生命進化上の最大の謎の一つとされてきました。その理由は、真核生物が原核生物から分岐したのが今から約十数億年前と非常に古く、現在知られている真核生物と原核生物は形態や構造、機能が大きく異なるためです。真核生物に最も近縁とされる古細菌さえも、構造的には真核生物との類似点はほとんど見られません。真核生物と原核生物の中間的な性質をもつ生物の発見は、この謎の解明に大きく貢献すると考えられます。

■研究内容と成果

筑波大学の石田健一郎教授らの研究グループは、パラオ共和国で採集した海水から、真核生物特有だと考えられていた特徴を多く持つ真正細菌を発見しました。発見した真正細菌はパラオの神話に出てくる大食いの巨人Uabにちなんで、‘Candidatus Uab amorphum’(以下ウアブ)と名付けられました。

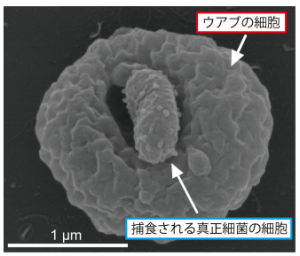

ウアブは直径約5μmと、真核生物の細胞と同程度の大きさで、アメーバのように細胞を柔軟に変形させながら運動する様子が観察されました(図1、動画1)。顕微鏡観察の結果、驚くべきことにウアブは真核生物のファゴサイトーシス(食作用)のように、自らの柔軟な細胞によって他の真正細菌や小型の真核生物を丸ごと包み込んで捕食することが明らかとなりました(図2、動画2)。

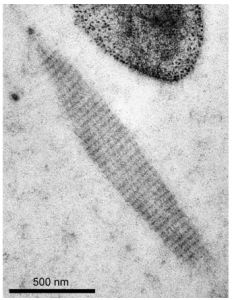

電子顕微鏡を用いてウアブの捕食をさらに詳細に観察したところ、真核生物のファゴサイトーシスと同様に、捕食された生物は細胞内部の膜で区切られた領域(食胞に相当)に取り込まれ、その中で分解されることがわかりました。また、ウアブの細胞内部には真核生物に見られるような発達した繊維状の構造が観察されました(図3)。

次に、ウアブの真核生物的な特徴が何によってもたらされたのかを明らかにするために、ゲノム解読を行いました。その結果、ウアブは約960万塩基対からなる真正細菌としては比較的大型のゲノムを有し、その中には6600 個の遺伝子が存在することが明らかとなりましたが、予想に反して真核生物のファゴサイトーシスに関係のある遺伝子や、真核生物からの水平伝播(注 4)に由来すると思われる遺伝子はほとんど見つかりませんでした。

ゲノム上に真核生物と関係のある遺伝子がほとんど見られなかったことは、ウアブが独自に真核生物のような特徴を獲得したことを示唆しています(図4)。

(中略)

■参考図

図1. ウアブの光学顕微鏡写真。 ウアブの細胞は一般的なバクテリアに比べて非常に大きい

図2. ウアブがバクテリアを捕食する様子。 ウアブは細胞を凹ませることで、バクテリアを細胞内に取り込む。

図3. ウアブの細胞内に存在する発達した繊維構造。

図4. ウアブと真核生物の系統関係。

ウアブは真核生物特有と考えられていた特徴を多く有しているが、系統的には真核生物とは離れている。真核生物からウアブへの遺伝子の移動もほとんど見つからなかったことから、ウアブの特徴は真核生物とは独自に獲得されたと考えられる。

■用語解説

注1)真核生物

細胞の中にDNA を包む核をもつ生物の総称。核以外にも、ゴルジ体やミトコンドリアなどの様々な細胞小器官や、チューブリンやアクチン繊維からなる細胞骨格をもつ。動物や植物、菌類などの多細胞生物や、ゾウリムシなどの単細胞生物が含まれる。

注2)ファゴサイトーシス(食作用)

真核生物が微生物や大型の粒子を食胞と呼ばれる小胞を使って細胞内に取り込む現象。

注3)原核生物

細菌と古細菌からなるグループ。原核生物の細胞は真核生物の細胞に比べて小型で、細胞小器官や発達した細胞骨格ももたない。

注4)遺伝子の水平伝播

外来DNA を取り込むことで、個体間や他生物間において起こる遺伝子の移動。

(以上)

オランウータンも人間と同じように過去の出来事を伝えることができるのか

>人間が同じ意味を伝えるために、いろいろな音の組み合わせを使う(たとえば「車」「自動車」「乗り物」というように)のと、似ているのではないかと研究チームは推察。「オランウータンは、自分の伝えたいことが相手に確かに伝わったか確認しているようだった。そのために、同じことを違う音の組み合わせで繰り返しているように聞こえた」という。<(オランウータンの鳴き声、言語進化の様子表す=研究)

オランウータンは、彼ら独特の鳴き声(≒言語)で、仲間に情報を伝えて共有しているようです。

また、オランウータンが人間と同じように「過去の出来事を他の個体に伝達する」ことができるかもしれない と主張する研究チームもあります。

Gigazine https://gigazine.net/news/20181219-orangutans-can-communicate-about-past/ より。

オランウータンも人間と同じように過去の出来事を伝えることができるかもしれない

オランウータンが「過去の出来事を他の個体に伝達する」ことができるかもしれないと、イギリスのセント・アンドルーズ大学の研究チームが主張しています。「現在のことではない、過去や未来の出来事についての伝達」はヒトの繁栄に大きな役割を果たしており、オランウータンが過去や未来の出来事を伝えることができるとすれば、オランウータンを調査することで「ヒトの言語がどのように進化してきたのか」を解明する手がかりが得られる可能性があるとのことです。

Time-space–displaced responses in the orangutan vocal system | Science Advances

http://advances.sciencemag.org/content/4/11/eaau3401

Orangutans can communicate about the past just like humans, new research finds

https://theconversation.com/orangutans-can-communicate-about-the-past-just-like-humans-new-research-finds-108288

ヒトは言葉によって情報を伝達することを可能にした結果、ヒト同士での情報や知識の共有において大きな進歩を遂げました。言葉によってヒトは「今、目の前にあるもの」だけではなく、「過去に起こったできごと」「将来起こること」について話すことができるようになったのです。この「displaced reference(置換された言及)」として知られている言語の特徴はヒトの日常に浸透しており、現在のようにヒトが地球を支配する過程で大きな役割を果たしました。

情報伝達の際にdisplaced referenceを使うことで、現在話し相手と自分の目の前にある事物以外について話すことが可能になり、伝達可能な情報量が飛躍的に増加します。目の前にない事物に関する情報を共有するヒト以外の動物として、社会的集団を形成する昆虫の一部が確認されているとのこと。たとえばミツバチは、「ミツバチのダンス」と呼ばれる特定のパターンのダンスをすることでミツや花粉、水源や新しい巣の予定地を知らせることができます。ミツバチのダンスの意味を初めて解読したカール・フォン・フリッシュ氏は、動物行動学という学問分野に大きな寄与を果たしたとして1973年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

しかし、生物学的にはミツバチのような昆虫と人間は大きくかけ離れた存在であり、ミツバチのダンスに関する研究を進めても「ヒトの言語がどのように進化してきたのか」を解き明かす手がかりは得にくいとのこと。そんな中、セント・アンドルーズ大学の研究員であるAdriano R. Lameira氏はオランウータンについての研究を行い、オランウータンが「今ここにないもの」についての情報を伝達する可能性があることを突き止めたそうです。

Lameira氏の研究チームは、インドネシアのスマトラ島の熱帯雨林で野生のオランウータンのメス7頭を相手に「捕食者であるスマトラトラとの出会い」をシミュレーションしたとのこと。実験ではスマトラトラに変装した研究者がオランウータンの目の前の地面を歩き回り、その際にオランウータンがどのような声を発するのかを調査したそうです。

その結果、オランウータンのメスはストレスによって行動が抑制されていたというわけではなかったにも関わらず、捕食者に対して音声的な反応を見せませんでした。その代わり、ベンガルトラがその場を立ち去った後もしばらく待ってから、ようやくオランウータンは警告の声を出したとのこと。オランウータンはベンガルトラの変装をした研究者と接触してから声を出すまで、平均して7分ほどの間隔を開けており、最大で接触から20分も声を発するのを控える個体もいました。

当然ながらベンガルトラがすぐ近くにいる時、声や物音を立ててしまうことは大きな危険を伴います。もしもオランウータンがベンガルトラと接触してすぐに声を出した場合、その声自体が命取りになりかねません。そのため、オランウータンのメスが声を出さなかったことについては十分に理解できる反応です。その一方で、 「いったいなぜベンガルトラが去って時間が経過してから、オランウータンは警告を発したのか?」という疑問が浮かびます。

「この時、もしも母親がベンガルトラが去った後も警告を発さなければ、オランウータンの子どもはベンガルトラの脅威に気づかなかったでしょう」と述べるLameira氏は、時間差で発された警告は母親が子どもにベンガルトラの危険について伝えていたのだ と考えています。この仮説を前提とすれば、オランウータンは目の前にいる脅威についてだけではなく、「さっき通過していった脅威」についても情報を共有できるということになります。

1970年代、一度人間によって保護されたオランウータンを野生に帰そうという試みが行われましたが、その多くは失敗に終わりました。人間によって育てられたオランウータンは、ベンガルトラをはじめとするジャングルの危険についての知識がなく、難なく捕食者の餌食になってしまったのです。

一方でオランウータンの子どもは数年間にわたって母親と行動を共にするため、この期間中に母親からさまざまな知識や技能を受け継ぐことができます。今回Lameira氏の研究チームが発見した「母オランウータンの警告音声の遅延」に関する事実は、母オランウータンが子どもにベンガルトラの脅威を「今、目の前にあるのではなく、さっき目の前を通ったもの」として教えていることを示唆しています。

今回の仮説はオランウータンが言葉を話したというわけではありませんが、ヒト以外の類人猿が現在だけでなく過去、あるいは未来についての情報を伝達できる可能性を示している とのこと。ヒトに近い存在における情報伝達を調査することで、どのようにヒトが現在のような言語能力を獲得し、他の類人猿と違う存在になっていたのかの手がかりを得ることができるとLameira氏は述べました。

(以上)

『ダーウィンを越えて』 今西進化論講義

地球深部に潜む膨大な生命体http://www.seibutsushi.net/blog/2019/11/5172.htmlの記事や

「地中深くには、鉄を食べながら生息しているバクテリアがいる。成層圏にも生命体が存在しているhttps://www.tokyo-sports.co.jp/entame/538421/ 事が知られています」

この事実から、生命は海から誕生したという通説的な説明とは違い、地球の至るところで生命というものは同時多発的に誕生し、それぞれ独自に進化していったとかんがえるのが、自然な考え方ということになります。

今回は、今西錦司博士の進化論「棲み分け理論」を紹介します

「ある種から新しい種が生まれても、従来種は駆逐されることなく、新しい種と共存してゆくものであり、その発生事態も突然変異などによる偶発的なものでなく、環境の変化などによって、時期が来たら複数の個体が、あたかも化学反応のように、同時多発的に変化してゆく現象が進化である」

→、生物の進化の場は、「生物史から自然の摂理を読み解く」から見ても「競争の場」でなくて、「種社会の平和共存する場である」という考え方です。http://www.asahi-net.or.jp/~id8k-sgn/BAKA-9812/imanishi.html

書評:『ダーウィンを越えて』 今西進化論講義 より

_____________________________

・・・ダーウィン流の進化理論が、自然科学的に証明されたものでも何でもない、単なる一説に過ぎないことを、・・・・世間一般の常識が、いかに脆弱な土台の上に築かれているものか、知っていただければ幸いです。

そもそも、ダーウィンの進化理論と言えば、『種の起源』に記されているように、知る人ぞ知る自然淘汰説であり、適者生存説なのですが、それを証明する化石等の証拠は、何一つ得られていないのが現状です。

『種の起源』によると、進化は種個体、あるいは少数の種個体から始まると考えられており、この特定の種個体のことを、今日のネオ・ダーウィニズムでは突然変異と呼んでいます。形態にしろ行動にしろ、この突然変異によって発生した個体が他者と比較して、生存するための優位性を持っていること、すなわち適者である場合にのみ競争に勝ち残り、その反面、生存競争に敗れたものは死滅するというのが、ダーウィニズムの本質であると言えます。しかし、この考え方は、もともとイギリスの経済学者のマルサスが、その著書『人口論』で述べた考え方を援用したことに過ぎず、人間社会の現象を生物社会に取り入れただけと考えられます。

そもそも、マルサスの人口論(正確には人口の原理と訳す)とは、「人口の増加は等比級数的であるのに対し、食料の生産は等差級数的にしか伸びないから、一部の人間の貧乏・飢餓は一種の自然現象として不可避である」と言うものであって、適者生存、自然淘汰(自然選択)を社会理論として唱えたものですが、資本主義が勃興し始めていた当時のヨーロッパには、この考え方は非常に都合が良く、ここちよく思えたに違いありません。そして、その流れは現代まで連綿と続いているのです。

今西氏の進化理論は、『棲み分け理論』と呼ばれるように、「進化とは、種社会の棲み分けの密度化であり、個体から始まるのではなく、種社会を構成している種個体の全体が、変わるべきときがきたら、皆一斉に変わるのである」と言う表現に要約できるかと思います。

正確さを欠くかもしれませんが、「ある種から新しい種が生まれても、従来種は駆逐されることなく、新しい種と共存してゆくものであり、その発生事態も突然変異などによる偶発的なものでなく、環境の変化などによって、時期が来たら複数の個体が、あたかも化学反応のように、同時多発的に変化してゆく現象が進化である」と、言い換えることができそうです。

ダーウィンの進化理論が競争原理に基づいているのと比較して、今西氏のそれは共存原理に基づいていると解釈することが可能ですし、特徴だとも言えます。