2021-01-28

生物は常に飢餓状態で、群れて、情報を交換し合い生きようとしている

生物史を通じて、生物は常に飢餓状態で、群れて、情報を交換し合い必死になって生き延びようとしている。

ウイルスから細胞・多細胞そして人類まで飢餓が通常であり、進化の活力源でもあった。飽食の現代の活力源は?

今回は、生物の始原(ウイルス)に顕著に観ることが出来るバイオフィルムについて投稿します。

「新型コロナについて」

空気中に、1平方メートルあたり 8億個の浮遊ウイルスが浮遊しており、又必死に生きようとしているウイルスに「三密防止≒主要に空気感染防止及び孤立化」で効果有るとは思えない。

太古からウイルスと共存してきた人類は一定の免疫をもっており、外遊び・人との接触一体化・笑いが免疫強化に最も有効である。

___________________________________

『バイオフィルム入門 -環境の世紀の新しい微生物像-』(日本微生物生態学会バイオフィルム研究部会 編著,日科技連)

他より

「毎日」1平方メートルあたり 8億個のウイルスが地上に降下していると見積もられるそうですから、日本でのちょっとした大きな都市なら、毎日、数兆個から数百兆、あるいはそれ以上のウイルスが日々地上に降り続けていることになります。まさに「私たちは毎日、ウイルスのシャワーの中で生きている」ということになりそうです。

そして

自然界では「生きているが培養できない Viable But NonCulturable (VBNC)」状態で存在している細菌が圧倒的多数であることが明らかになっている。

土壌中の細菌も海水中の細菌も,その大部分が飢餓状態にあるためとされている。世の中,甘くないのである。この過酷な自然で生きていくための戦略がVBNC化なのである。逆に言えば,培養できる浮遊菌とは要するに,養分が豊富にある特殊状況のものなのである。

同時にこのことは,なぜ自然界のバクテリアが浮遊状態でなく,バイオフィルムなどの固着状態で生きている理由が明らかになる。栄養が使い果たされた環境におかれたバクテリアは,何かの「表面」に固着しようとする。物の表面は帯電しているために有機物を吸着しているからだ。その有機物をねらうなら表面にとにかくくっつくことだ。だから,表面があればそれに固着するのがバクテリア本来の生き方であり,基本戦略である。

バイオフィルムとは「細菌共同体」であり,自然界普遍のものである。

というわけで,バイオフィルムの基本的知識を列記しようと思う。

- 世界にはいろいろな物があるが,物には必ず表面がある。表面があれば必ず微生物が付着する。

- 「表面」と水が接するところでは,複数の細菌が表面に付着して微生物共同体を作る。これがバイオフィルムである。

- バイオフィルム内では複数種類の微生物が共存している。

- 細胞外多糖類からなるマトリックス内部には複数種の細菌コロニーが存在している。コロニー間を密度の低いポリマーが埋め,そこは水が自由に移動するwater channelsとなっている。これは多核細胞生物体に極めて近い構造体であり,それがバイオフィルムの本質である。

- バイオフィルム内では他種類の細菌が高密度で生息していて,お互いに代謝産物やエネルギー,情報のやりとりをしていて,遺伝子の交換も起こっている。このことで,単独の細菌にはない機能を生み出すと同時に,多種多様な環境変化にも対応できるようになる。

変化の激しい環境で生き抜くために,細菌たちはお互いに身を寄せ合い,生きるために情報を交換し合い,必死になって生き延びようとしているのだ。

このような細菌たちの姿を知ると,そんじょそこらの方法で除菌ができないことは簡単に理解できるだろう。ステンレスの表面の微細の傷にもバイオフィルムが作られるのである。 ステンレス鋼内部にバイオフィルムを作り,金属を破断させる細菌ですらいるのである。金属内部にバイオフィルムを作ることの困難さに比べたら,人体の粘膜や創面に定着するなんざ,朝飯前なのである。

消毒薬の効果にしても試験管内で調べられたものである。つまり,本来の生存形式であるバイオフィルムを破壊して,さらに,本来固着生活をしている細菌を浮遊させた(一個一個に強制的に分離し)条件で調べたものである。こういう状態で消毒薬が効いた,効いていない,と論じても無意味である。

細菌の侵入と定着は避けられない自然現象である以上,「消毒したから安全」と短絡的に考えるのでなく,異変が起きたらすぐに異変と気付くシステムを構築すべきだと提言している。

微生物も「会話」をして、仲間とコミュニケーションを取っている!?

>生物史から観ると 生物は「共に助け合う」という共存のシステムの中で進化してきた事実がある。< リンク

>即ち人類の言葉は、みんなで考える(答えを出す)ためにある、従って当然みんなに伝えるためにあるという二重性を持っている。< 【言語の進化】1.

人類は言語によって、仲間と共に追求し想い伝え合うことで、知能を飛躍的に進化させてきました。生物が仲間=集団を作って生きていくために、言語能力は欠かせない力のようです。

そして、何と「微生物も会話をして仲間とコミュニケーションを取っている」という驚きの記事を紹介します。

TIME&SPACE(byKDDI)2018/05/30 より。

会話をする微生物、そして高まるチームワーク

微生物も会話をし、仲間とコミュニケーションを取っている。

その言語を習得すれば、微生物を自由に操れるかも?!

微生物は予想以上に小さい

微生物というと、何を思いつくだろうか? 多くの人は「ミジンコ」と答えるかもしれない。でも実際にはミジンコはエビやカニの仲間。微生物に厳密な定義はないが、微生物学者はもっと小さな生き物を微生物と呼んでいる。ミジンコは1 mm程度、それに比べて微生物の中でも酵母は10 μm、乳酸菌や大腸菌などの細菌は1 μm程度。つまり、ミジンコと細菌は1000倍も大きさが違う。その比はゾウとアリくらい。

そんな小さな微生物、どうやって生きているかというと、もちろん1匹で生きているわけではない。仲間と一緒に群れを成して生きている。

集団でいるならもちろん仲間と会話をする。えっ、会話? 声を出しているの? 1 μm程の大きさの微生物にそのような巧妙な機能はない。低分子化合物を細胞の外に出して会話しているのだ。ここでは、微生物の会話に耳を傾けてみたい。

会話して何をしているのか?

多くの微生物は細胞の外に言語となる小さな物質を分泌していて、その濃度を認識する能力を持っている。そして、その濃度を感知することで周囲にどれくらい仲間がいるかを把握している。

微生物は集団となった際、少数では成し遂げられなかった機能を発揮する。例えば、病原性微生物の場合は毒素生産を、土の中の微生物だと抗生物質生産など。

会話をして集団となった際に発揮する微生物の機能は、もともと海に存在するイカの目で発見された。イカの目に存在する微生物は、1匹では光らないものの集団となった際に光りだす。このような行動は、少数のときに行うよりも、多数で行った方が効率良い。小さな微生物でも、うまくコミュニケーションを取って息を合わせているのだ。集団となれば、小さい微生物も大きな集合体となる。

微生物は会話をして、集団となった際に粘り気のある高分子化合物を作り出し、バイオフィルムという家を構築する。家の中に住むことによって、生きていく上でのさまざまなストレスから免れる。会話をすれば微生物も憩いの場を作り出す。

異なる言語を話す微生物たち

人の場合、住んでいる地域や人種が異なれば会話に用いる言語も異なる。中には複数の言語を普段使っている国もある。微生物たちも、種類が違えば言語も異なる。例えば、病原菌である緑膿菌は、3種類の言語を用いるトライリンガルだ。他の微生物も用いている言語一つに、自分たちでしか使えない言語二つ。三つの言語を巧みに使いながら、集団となった際に病原性を発揮したり、住処となるバイオフィルムを構築したりする。

もちろん複数の種類が存在すれば、言い争いもする。我々は、ある微生物が言語として用いている化学物質が、緑膿菌の会話を阻止し病原性を抑制することを発見した。つまり、病原菌を殺さなくても、会話を止めるような言葉をかければ、病原性を阻止できる。

このような魔法の言葉を見いだせば、感染症などの病気を治せるかもしれない。それだけではなく、水の浄化や環境汚染物質の分解、食品発酵の促進など、あらゆる微生物反応が制御可能となる。微生物社会では人の社会よりも種が多く、複雑でさまざまなコミュニケーションが行われている。その中で、議論して解決する術を微生物は有しているわけだから、我々人間もその術を学び、微生物をあらゆる場面で活用したい。

(以上)

これからの科学「絡合(からみあう)のサイエンス(太古の人類の科学)」

生物史から観ると 生物は「共に助け合う」という共存のシステムの中で進化してきた事実がある。

又人は最先端の機能の脳についても右脳(先祖脳:DANに刻まれた共栄共存)と左脳(自分脳:現実の情報を観念で選択する)を使い進化してきた。

前回の投稿では、右脳から生み出された言語によって高度化された「社会」を造り上げたと考えられる事に関して、記載しました。

今回は、現代社会で優先されている左脳(西洋哲学/科学)について投稿します。

左脳優先が進んだ結果、「個人が全ての原点」となり「周りとの関係が希薄」となった。

その結果、常に不全感(自分と他人の区別)があり、現生が全てとし死を恐れるようになった。

反対に太古の人類は全てと繋がっている事が宇宙の真理と考えていた。

先端科学では、「宇宙(現世界)は、螺旋構造(DNA・巻貝・竜巻・宇宙)となっており、『物質+情報+未知(霊魂?)』 が絡み合って循環している。」と考える様になっている。(佐野千遥のスミルノフ物理学)

上記の事を「絡合(絡み合う)のサイエンス」として武田邦彦氏が論考しているブログが有りましたので転載します。

_______________________________________

(要約版)

>絡合の三段階 第一:生物も絡合 第二:物質+情報(現代科学)の絡合 第三:物質+情報+魂の絡合(古代人の認識)

>これからの科学は、物質中心から関係性、つまり「絡合」を扱うようになるだろうという予言。

>人間という動物が、なぜ幸せに過ごせないのか、という難題は、近年、物理学が相当いいところまできていて、人間の幸せの真理が解き明かされようとしています。

>大昔、単細胞生物だったのが多細胞生物化するのですが、細胞同士が身を寄せているわけです。このように絡み合って一つの生物を構成することを「絡合(らくごう)」と言います。くっついて一つになるのではなく、絡み合うので絡合といいます。

>プラナリアという生物は、頭ちょん切ると頭が生えてきて、しっぽをちょん切るとしっぽが生えてきます。頭の近くに切れ目を入れると、もう一つ頭が生えてきたりもします。自分の体の形をどこで記憶しているのか?という難題は、いまだに解明されていないと思います。さらに、頭を切って、再度生えてきた頭に記憶も残っていることがわかりました。かなり大雑把ですが、これらを支える仕組みが絡合ということです。

>難しくてわかり辛いかもしれませんが、他の例をあげたいと思います。前述の2億年後、多細胞生物になっても、単体で生きることができなくなり、群れを成すことで生き抜くことができるということが判明しました。海に泳いでいるイワシは、敵が現れると瞬時に群れを作り、敵の魚より大きく見せる行動をとります。群れになったイワシ同士の連絡手段は、現在も解明されていませんが、絡合していることは明確になりました。

>整理しますと、多細胞生物になり、手も足も目もできたのですが、独りぼっちではうまく生きられない。多細胞生物が集合し、絡み合うことで初めて生きていられるということです。そして、物質と情報がすべてではないということです。物質と情報がすべてなら、その二つでプラナリアの再生を証明できなければならないのですが、まだできていません。

>物質と情報がすべてというのが一般人の常識ですが、我々は、まだまだ分からないことがたくさんあるのです。人間の欠陥は、自分が理解できている内容で正しさを判断する癖があることです。さらに、一番初めに入ってきた情報が先入観となり、初めての情報が、おおよその自分にとっての正しさの基準となってしまうので、それに反していると、まず間違っていると誤判断してしまうことも大きな欠陥です。

>絡合についてまとめますと。・すべての物は個別に存在できない・絡合によって存在する・しかし、ヨーロッパ近代科学の発展により、相互作用の概念(つまり絡合)が発達しなかった。現在でも個人と権利を中心とした社会になっています・しかし、絡合を示す事実はいくらでもある

教育基本法第1条で、個人を強調し、国家、集団、家庭が削除されてしまっておりますが、個人では、生物の物理的観点からでは、生きることができません。たしかに滅びませんが、西洋医学によって生かされているとも見えてしまいます。絡合こそ、我々の基本であり、個人は絡合のために存在する。そして我々は、絡合によって正しく生きることができ、それは一番幸福な人生に成就する。いまこそ絡合という概念が中心になるべきと私は考えます。

>現在の物理学では、絡合が、物質と情報では動いていないことは判明しております。そして、生物は一人では生きられないということも判明しています。不幸になるのが絡合の不足であることも判明しています。

食と農から世界変える本物の農業への挑戦――下から新しいモデル創造する時代へ

共同体社会での「家族農業の挑戦」~国連家族農業の10年 リンク

>日本の零細農業(古来から続いて来た「自然との共生関係」)の在り方が注目されており、コロナ禍後の世界は、共同体社会群(自主独立は自集団で食料生産が出来る)がネットワークで結ばれ有機体(生命原理に則った進化形態)になるとの予測もあります。

今回は、日本の小規模の第一次産業(農業・漁業)で共同体社会の実現態のなろうとしている事例を紹介します。

長周新聞 に記載されている

「食と農から世界変える本物の農業への挑戦――下から新しいモデル創造する時代へ リンク」を紹介します。

又「小規模漁業が輝く未来づくりをめざして リンク」の記事もあります。

_______________________________

はじめに

いま世界は大きな危機に立っていると思う。一つは自然環境の激変と自然生態系の変化に襲われてきていることである。そしてもう一つは、自然破壊の要因といえる世界経済と国際社会のあり方である。現在の産業構造は人間が簡単便利で何でも欲しいものをいつでも手に入れ環境も快適で移動も通信も思いのままという暮らし方を追求してきた。その結果、お金を軸とした社会構造を築き巨大な社会システムで人工的な都市と機械に囲まれた暮らしを作ってしまった。富の集中と大多数の貧困とを生み出してきている。

しかしこのコロナ禍によって世界貿易と交流が激減しその崩壊が始まった。国内でも人の交通が止まり、産業が衰退し地域社会が壊れるような状況にある。ここからの転換とこれまでの富の集中と貧困の拡大の問題にどう答えていけるかが問われている。こうした局面でどう立ち向かっていくかを考えてみたい。

サトウキビから考えること

種子島ではサトウキビの栽培と安納芋の栽培が盛んである。しかし農業中心の島で農業の崩壊局面にある。サトウキビ栽培について考えてみる。

サトウキビは島の中心にある大きな製糖工場で精白糖に製造される。ほとんどの栽培農家はここに原料として持ち込む。収穫量は一反当たり6㌧もあればいい方だ。キビの糖度によって買取価格は異なるが平均1㌧2万円であり、粗収入は反当(10㌃)12万円にしかならない。しかも収穫の手作業が高齢化で困難となり機械作業を頼むと四万円超ほどかかるので残るのは3万~4万円ほどにしかならない。これでも栽培交付金などで下支えされていての結果。砂糖の関税が撤廃されて国庫収入が無くなり交付金がゼロになったらやっていけない。すでに日米FTA自由貿易による砂糖関税撤廃が決まっているので絶望的である。しかしこれは島の農家には知らされていない。南西諸島のサトウキビ栽培は畑の半分からそれ以上を占める。離島の農業経済にとっては致命的だ。

普通のサトウキビ栽培と大工場での精製糖はもちろん必要である。だが、精製してしまうと世界中どこで作っても同じ商品となる。そのため価格差でしか差異がなくなる。この砂糖生産を守るためには関税などの対応と交付金による生産奨励しかない。この栽培は糖度と量の問題でしかなく農薬化学肥料に頼った圃場面積拡大と機械化によるものとなる。それでもチンチバックやメイチュウなどの病害虫に悩まされる。さらに米国の異性化糖が輸入を拡大していく。

✤ ✤

しかし、種子島に残る小さいながらも伝統的な黒糖生産がある。登窯によって薪を燃やして三段の舟型鉄平底鍋に搾汁液を入れて、流れ作業で煮詰めて黒糖にするもの。サトウキビも黒糖専用に栽培し、量を追わず噛んで美味しいと感じられるように育て完熟させる。これを一本一本手刈りし虫喰いや折キビを排除選別して原料とする。生産者や畑ごとの単位で製造して味へのこだわりが強い。

種子島は南西諸島北端にあり糖度は平均5度から10度近く低い。甘さを抑えたミネラルバランスのいい美味しさになっているのである。これが黒糖を直接食べる文化が昔から定着した理由である。野良仕事のお茶請けや疲労回復や飲み過ぎの翌朝などで使われている。植物由来の鉄分やカルシウム、カリウム等が含まれる。

この黒糖作りはサトウキビ栽培から製造、販売まで農家自身が行っている。この結果、反当粗収入は40万円から50万円程になり経費を引いても30万円ほど残る。平均四反歩で粗収入200万円と田舎ではまずまずの収入である。

つまりサトウキビ栽培は単に工場への原料提供となると低収入に喘ぐことになる。しかし栽培から加工、販売まで農家が手掛けると収入は悪くない。しかも農家にとっては、自分の栽培したものがどのように最終的に消費されるか、生産と消費の全てに関わることが可能になる。生産から消費までのフードシステムを農家が主導権を持って関わることが可能になるのである。消費者の喜ぶ顔を見ることができる。ここから畑での仕事の仕方が変わるのである。すると農家の仕事が変わる。

大量生産大量消費を前提とした画一的な製品としての精白糖は世界中どこでも同じ製品である。差異は価格だけ。価格低減に流れていき生産者は苦しくなる一方である。栽培も可能な限り機械化工業化し効率を求めて化学肥料農薬頼みになっていく。果てはDNA操作種苗が出てくることが危惧される。世界的多国籍企業の出番である。

しかし、手作りの黒糖は、畑ごとに味が違う。サトウキビ一本ずつ味が違うのである。当たり前だが、その味がそのまま黒糖に出る。この自然からのミネラル食品の味わいと価値は、脳疲労回復を重視する博多の病院Boocsクリニックで患者さんに紹介しているほどである。この価値をどう伝えるか、こうした希少な伝統の黒糖作りを継承し発展させていきたい。

いま問われているのは農業の価値観が変わること。お金のために効率と平均化と見てくれ重視などの食べ物の商品化生産から、生命が喜ぶ生命系の生産循環に携わることを自覚することなのである。これは手仕事や五感を使った黒糖の製造作業などで心と体の統合的発達と充実をもたらすことになる。黒糖作りは、繊細な感覚と運動能力と味へのこだわりという芸術的な感性が求められている。ここにサーファーの聖地としての種子島への移住者たちの参加がある。今、島に移住したこうした若者たちと古老の先輩たちからの技術継承に取り組んでいるところである。それは本物の農業のあり方に迫る挑戦となっている。彼らは昔からの百の仕事をこなす自給型の生き方、百姓になるという。職人の価値観に似ている。

(中略)

農業の未来への挑戦――生産と加工と消費を結ぶこと

黒糖作りでサトウキビ栽培と収穫と加工、そして販売まで一貫して携わることで見えてきたものは何か。土作りの意味である。土壌分析をして植物の必要なミネラルバランスをどう回復させるか、その有機肥料資材の作り方である。また土の団粒構造は土壌菌と草の根から作られること、これをどう形成していくか。いかに土壌菌、それも枯草菌中心の畑を作るかである。慣行栽培の畑の作物は収穫後腐る。山は枯れるのである。山の土壌は枯草菌によって作られている。この関係を学ぶことだ。

種子島では昨年安納芋に元腐病が大発生した。原因は糸状菌である。この糸状菌は腐敗菌である。これを食べて繁茂するのが本来は枯草菌なのだという。土壌を殺菌剤によって殺菌し、化学肥料使用と妨害虫への農薬の多投は畑を弱らせる。こうした慣行栽培と連作は病害によって衰退していく。

農産物栽培は何のためか、誰のためかという基本に立ち返る必要に迫られている。お金のためという。しかしそれすらも確保できない状況に追い込まれているのだ。儲かるのは農業機械企業、化学肥料企業、そうして種苗会社を買収した多国籍化学企業である。肝心の農家は衰退する一方である。そして美味しくなくただ価格だけが安い農産物が氾濫していく。

地域づくり村づくりとコモン(共有)の価値

現在の社会は崩壊へ向かっている。ゲームは一人勝ちし他の人に掛け金が無くなったらおしまい、ゲームオーバーである。そうしたらガラガラポンでやり直しである。今までは戦争で廃墟としてやり直してきた。もうそれは不可能である。人類の絶滅しかない。 では、今まで述べてきたように農と食から作り直すこと。命にこだわる食のつながりで新しい産業と社会を生み出すにはどうすればいいだろうか。すでに日本各地でも、いや世界各地でもその動きは起こってきている。その共通語は自然とともに生きることである。

✤ ✤

では、新たな価値観と協同の創造力のために求められている価値とは何だろうか。これは理論だけではできない。効率は時間概念とともにある。これを捨てることは、非効率ではなく時間を命とともに積んでいくのだ。一定時間で一定の生産物を生むのではない。手仕事や身体全体で関わる仕事は、作ることに集中し短い時間を長く、長い時間を短く感じることである。これはものづくりの自分との関係性の中にある固有性であり、他人と同一の基準で図ることはできない。手仕事をなす人には分かる自明のことである。

✤ ✤

他人を意識しないものづくりはない。自己の表現としてのものづくりは、全て他人との関係性においてある。他人との関係性と社会性を直接に意識しない金銭的価値だけで作るものは価値がない。あるいは擬制的価値である。偽物である。それを作る自分もまたそうなる。

何を言いたいか。資本主義の問題を語りそのシステムを変えようとする人もまた資本主義の中で生きている。これは空気の中で生きているのにそれを自覚しないようなもの。いつの間にかその価値観の中で存在しているのである。だからいつも不安の中にいて分断と競争の中にいる。お金がなければ生きていけないと思っている。そしてお金に依存し食べることから暮らすこと労働すること、全てが金銭的価値の中で動いているのだ。

実は、人はお金がなくても生きていける。家族も養うことができる。それはどうやるか。まずは食べ物、住まいを自分たちで確保することからだ。いま日本の田舎は畑も土地も古民家も溢れかえっている。市町村の補助金も多く、工夫すればほとんどお金がなくても何とかなる。問題は食べ物を作り古民家を再生し、そして村人たちと様々な行事や村仕事をこなすことである。

世界を変えていくのは、いきなり巨大システムの上部を破壊するのではなく下から小さなコミュニティの単位でモデルを創造しつなげていくことだと思う。それはいま世界中で起きている。これまでの有力なリーダーが出てそしてそれに付き従う集団ではなく、多様で温かく愛と希望を持った小さなグループが主導していく。その価値観は、「アメニモマケズ」であり「イワンのバカ」の世界である。いま問われているのは新たな人々の未来である。

(パルシステム連合会顧問)

地下深部ではアーキア(古細菌)が今もメタンを生成し続けている

>地球全体に生息する細菌とアーキアの実に70%が地下に存在していることになる。< リンク

地下深部には膨大な生命体(微生物)が潜んでいます。地下深部に生息する細菌やアーキアなど、微生物の可能性は計り知れません。

微生物の可能性追求。今回は「南関東の地下深部で今もアーキア(古細菌)がメタンを生成し続けている」という研究報告を紹介します。

JAMSTEC(海洋研究開発機構)プレスリリース(2021年1月13日) より。

茂原市周辺の地下深部ではアーキアがメタン生成を続けていることが明らかに

1. 発表のポイント

◆メタン生成アーキアに特有な補酵素F430を分子レベルで分析した結果、南関東一帯に広く分布する深部地下帯水層に棲息するアーキア(古細菌)が、今もメタンを生成し続けていることを明らかにした。

◆アーキア群集の中では、メタン生成アーキアに加え、多種多様な微生物が深部地下帯水層に存在していた。

◆深部地下帯水層は雨水や海水による表層からの炭素供給がほぼ無く、独立した地下生命圏を形成していることがわかった。

2. 概要

~中略~

近年の研究によって、海底下での地下生命圏の限界(2015年 7月 24日既報)や微生物が関与するメタンサイクル(2018年 9月 24日既報)は急速に明らかになってきました。しかし、メタンやヨウ素を産出する関東地下深部におけるアーキアの存在量やその活性など、基本的な知見はほとんど不明なままでした。

そこで本研究では、メタン生成アーキアに特有な補酵素であるF430分子(※1)を分析するなどした結果、アーキアは現在も地下深部でメタン生成をし続けていること、また地表からの炭素供給はほぼ無く、独立した環境で地下生命圏を形成していることが明らかになりました(図3、4)リンク

~中略~

3. 背景

南関東ガス田は、日本最大の水溶性天然ガスおよびヨウ素の産出量を誇るガス田です。関東の地下深部には約300~40万年前の海底堆積物でできた地層が分布しており、地層中の地下水には水溶性の天然ガスや高濃度のヨウ素が含まれています。産出される天然ガスは、地中に埋もれた有機物が微生物によって分解されたものと推定されており、事実、過去の研究により千葉県茂原市周辺の地下水からはMethanobacteriales目やMethanosarcinales目などのメタン生成アーキアの遺伝子が検出されています。しかし、地下深部に棲息するメタン生成アーキアの存在量やその活性を正確に評価することは困難でした。

そこで本研究では、メタン生成アーキアだけが持つ機能性分子の補酵素F430の定量的な有機分析と遺伝子解析を行うことで、深部流体の中に棲息するメタン生成アーキアの存在量を評価しました。また、ヨウ素等のハロゲン成分の無機分析のほか、メタンやその前駆物質になる溶存無機炭素の放射性炭素同位体比(図4)(※2)を測定することで、地下深部の炭素循環について明らかにしました。

4. 成果

本研究では、千葉県茂原市周辺にある2か所の調査地点(図1)において、深部地下帯水層から自噴しているガスおよび地下水試料を採取しました(図2)。まず、この試料から補酵素F430を抽出して測定した結果、調査地点の深部地下帯水層には、高濃度のF430が含まれていることが明らかになりました(図3)。F430は非常に不安定な化合物のため、メタン生成アーキアの細胞外に放出されると、速やかに異性化(エピマー化)(※3)または分解することが知られています。しかし、本研究で用いた試料からはF430のエピマーは検出されませんでした(図3)。このことから、深部地下帯水層のメタン生成アーキアは、高いメタン生成活性を有すると考えられます。

また、同試料を用いてリボソームRNA遺伝子(※4)の解析を行った結果、Methanomicrobiales目などに属するメタン生成アーキアの存在を明らかにするとともに、多種多様な微生物が存在することも確認されました。

さらに、地下深部のメタンおよび無機炭素に含まれる放射性炭素同位体比を測定し、メタン生成が行われている地下環境の炭素の起源について検証しました。その結果、放射性炭素がほとんど含まれていませんでした(図4)。このことから、調査場所の深部地下帯水層は、雨水や周辺海水といった表層由来の炭素の供給が限りなく少ないことが明らかになりました。

5. 今後の展望

補酵素F430を用いたメタン生成アーキアを解析する手法により、環境中のメタン生成ポテンシャルを高感度に評価することができ、遺伝子解析による評価と相互補完的な検証が可能になりました。今後は、補酵素F430に関する分子指標性と遺伝子指標性の有用性を、幅広い環境試料に適用することで、応用研究に活かして行きます。

本研究の調査地点は、メタンやヨウ素を豊富に含む特殊な環境であるにも関わらず、多様性に富んだ微生物群集が検出されました。今回の発見により、地下圏の原核生物の生態に関する解明や深部地下帯水層におけるメタン生成プロセスの解明につながるものと期待されます。

図1 千葉県茂原市と南関東ガス田(オレンジ色)の位置関係

図2

(左)深部地下帯水層の噴き出し部:研究対象としたガス坑井は、地下の圧力によって自噴している。猛噴直後の噴き出し口には、写真のような泡が水面を覆うように現れる。この泡は地下深部の微生物組成に由来することが明らかになった。ゆえに、ここは深部帯水層に広がる「地下生命圏の窓」とも表現できる。

(右)水上置換法によるガス採取後の様子:採取したガスを分析した結果、99%以上がメタンで構成されていた。また、メタンガスと共に地下から湧出する深部地下帯水層は、高濃度のヨウ素と溶存有機物を含んでいるため、黄褐色を呈している。気相と液相の間には多量の泡が確認できる。

(以上)

ヒトの知能の高さは、言語能力によって実現された

生物史から観ると 生物は「共に助け合う」という共存のシステムの中で進化してきた事実がある。

又人は最先端の機能の脳についても右脳(先祖脳:DANに刻まれた共栄共存)と左脳(自分脳:現実の情報を観念で選択する)を使い進化してきた。

その中で、右脳から生み出された言語によって「人類社会」を造り上げたと思われる。

※社会とは、“様々な役割を持った個々によって構成される集合体”を指す。“社会”を地球上で初めて構成した生物は、ヒトではなく昆虫(ハチやアリ)である。

【ヒトの知能の高さは、言語能力によって実現された。】

の論考を転載します。

__________________________

脳科学メディア(リンク)より

【言語の脳科学・人類学・進化学】

ヒトをヒトたらしめる要素として、様々な能力や性質を挙げることができる。たとえば、『道具の使用』や『社会の構築』、または『言語の使用』などである。とはいえ、これらの要素は必ずしもヒトのみに限られるものではない。たとえば、ヒトと同じ霊長類に属するチンパンジーやボノボ(=ヒト科チンパンジー属)であれば、道具の使用や社会の構築を可能としており、イルカやヨウム(=洋鵡:インコ科ヨウム属)であれば、自らが生み出す音を用いて仲間への情報の伝達を図るという点で、簡易な言語の使用を可能としている。

道具の使用や社会の構築、または言語の使用を可能とするためには、一定の知能が必要となる。それゆえ、道具や言語を使用し、または社会を構築している動物には『一定の知能がある』と結論付けることができる。この点、一般的にはヒトと他の動物を区別するために『知能の有無』が基準として用いられる場合があるが、ヒト以外の動物が道具や言語を使用し、または社会を構築していることを考えると、ヒトと動物を区別する基準を『知能の有無』とするのは適切ではないといえる。そこで、ヒトと動物を区別する基準として『知能の有無』ではなく、『知能の高さ』を用いることが適切といえる。

ヒトの知能の高さがどの程度であるかを把握する際に、人が行い、なおかつチンパンジーやボノボ、イルカやヨウムなどの一部の動物が行う『道具の使用』『社会の構築』『言語の使用』の度合いが一つの基準となる。なお、『道具の使用』と『社会の構築』は、『言語の使用』によってより高度なものへと進化・発展させることが可能となる。この点で、『言語の使用』は他の二つの能力よりも高次に属する能力であるといえる。

以下では、言語の特殊性に焦点を当て、言語能力がヒトの進化や社会の構築にどのような影響を与えたのかについてみていく。

- 言語の特殊性

言語は、活用次第で道具や社会を進化・発展させる要素となる。ヒトのこれまでの歴史を振り返ると、言語が道具や社会を大きく進化・発展させてきたことが分かる。以下では、ヒトのこれまでの歴史の中で言語がどのようにして道具や社会を進化させてきたのかについて概観する。

・1-1.言語による“道具の進化”

“より高度な言語”を駆使することで“より高度な道具”を実現した例としては、今から20万年~3万年ほど前に存在していたネアンデルタール人とホモ・サピエンスの事例を挙げることができる。 ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、言語の運用能力に大きな開きがあったことが分かっている。ホモ・サピエンスは利便性の高い石器を考案すると、高い言語能力を用いて子孫へと継承させていった。こうした『言語による技術の継承』が行われることによって、世代を重ねるごとに利便性の高い石器が生み出されるようになった。これに対してネアンデルタール人は、高い言語能力を有していなかったため、石器に関する技術を子孫に継承させることができなかった。それゆえ、世代を重ねても石器の利便性が向上することはなかった。 こうした要因が一因となり、ネアンデルタール人は今から3万年ほど前に絶滅した。

(中略)

- 言語獲得までの過程と、言語獲得によって得られた能力

言語は、技術や社会を発展させる要素となる。なお、技術や社会を発展させるためには一定の知能が不可欠となることから、言語の運用能力と知能には一定の関連性があるといえる。

先述したように、ヒトと動物を区別する基準は『知能の有無』ではなく『知能の高さ』とすることが適切である。そして、言語能力と知能に一定の関連性があるのであれば、ヒトが言語を獲得するに至った過程と、それに連なる知能の変化についてみることで、言語能力と知能がどのように関連しているのかを知ることができる。よって以下では、ヒトが高度な言語能力や知能を獲得するに至った要因や、言語の獲得によってどのような能力を得ることができたのかについてみる。

・2-1.身体的特徴の変化による“発声の実現”

言語を用いる方法は、2つに分類することができる。一つは『文字による表記』であり、もう一つは『音声による表現』である。この2つの方法は同時期に獲得されたものではなく、『音声による表現』が発生(=今から数十万年~数百万年前に発生)した後に、文字が生み出されたことによって『文字による表記』が発生(=今から約5000年前に発生)した。

・・2-1-1.二足歩行と筋力の変化

(中略)

・2-1-2.高度な発声の獲得

(中略)

・2-2.脳の肥大化による“心の誕生”

言語は、狭義の意味においては“情報の伝達のツール”に留まるが、広義の意味においては“思考のツール”をも含んだ要素である。この点、言語を“情報の伝達および思考に用いるツール”と定義付けるのであれば、イルカやヨウムが言語を駆使して思考することができず、ヒトのみが言語を駆使して思考を可能としていることから、広義の意味での“言語の使用”は、ヒトのみに可能な活動であるといえる。

直立二足歩行の獲得に起因する脳の肥大化は言語の使用を可能とし、ヒトは言語を駆使することで脳の肥大化を加速させた。こうして加速した脳の肥大化は、ヒトと他の動物の違いを決定付ける“言語以外の性質”の獲得を実現するようになった。例えば、協調性や推論、長期記憶と抽象的思考、短期記憶と論理的思考などである。

・・2-2-1.協調性と推論

様々な要因から脳を肥大化させていったヒトは、他の動物や自然との生存競争の中で生き残るべく、集団内での協調性(チームワーク)を身に付けるようになった。身に付けられた協調性は後に、狩り以外の様々な場面でも発揮されるようになった。

かつてヒトは生活をより安定したものにするために、野営地を作ることで生活の拠点を設けた。野営地を中心とした集団生活では分業が求められ、ある者は野営地を離れて狩りを行い、ある者は野営地や子どもを護衛する役割を担った。狩りによって獲得された食糧は、野営地の構成員に等しく分配されなければ集団を維持することができなかったため、狩りに参加していない野営地の構成員にも等しく分配された。このような“集団を維持するための圧力”は、結果的に集団内で“相手の意図を推測する”という能力を高めていくことになった。このような“相手の意図を推測する”能力は、集団内での生活や狩りの場面だけでなく、敵対する集団との戦闘においても重要な役割を果たした。敵対する集団との戦闘で相手に勝利するためには、敵の意図を推測し、先手を打つことが求められた。また、戦闘中に仲間の意図を推測して協力することで勝率を高めることができた。敵対する集団同士の戦闘においては、協力する集団は協力しない集団よりも優位に立つことができたため、仲間の意図を推測する能力や協調性を持たない集団は淘汰され、そうした能力を持つ集団だけが生存し続けることになった。

ヒトと最も近い種族とされるチンパンジーでさえ、“協調性”や“相手の意図を推測する能力”を有していないことが実験によって確認されている。 ある実験において、ヒトの子どもに容器の蓋の開け方を教えた後、容器の蓋の開け方を知っている子どもから見える場所で、大人がその蓋を開けようとしても開け方が分からないふりをした。それを見た子どもは、その時に自分がしていた作業を中断し、困っている大人を助けるために大人のところへ向かった。同様の実験をチンパンジーに対して行なったところ、チンパンジーは同じ状況に置かれても協力する素振りを見せなかった。 この実験の結果から、ヒトの社会が発展した要因の一つは、他の構成員の意図を推測し、協調行動をとれる“社会性”にあることが分かる。

相手の意図を推測し、意志の疎通を図り、協調することによって、ヒトは集団として、単独で活動するよりもはるかに多様かつ効率的な活動を行うことができるようになった。こうした“協調性”や“相手の意図を推測する能力”が求められた生活環境の中で、ヒトは“推論”の能力を身に付けるようになる。この推論の能力によって、相手の意図を正確に把握し、高い精度で協調性を発揮することが可能となった。なお、こうして獲得された推論の能力は、後にヒトの言語能力の向上に大きな影響を与えることになる。

・・2-2-2.長期記憶と抽象的思考の発達

推論の能力を獲得したヒトはその能力を駆使するうちに、次第に記憶を蓄積し、過去の記憶を遡る能力を高めていった。これにより、過去の記憶を遡って複数の情報を整理し、眼前の相手の状態や心理・思考をより正確に推測できるようになった。こうした推測を繰り返すことにより、脳内では扁桃体などの感情をコントロールする中枢部分や自律神経が発達していった。

過去の記憶を遡る能力を獲得したヒトは、記憶力を強化させていった。記憶力の強化は脳のさらなる発達をもたらし、膨大な情報の長期記憶が可能となった。長期記憶を獲得したヒトはその後、長期記憶の一部を取り出し、それらを組み合わせることで計画や筋書きを構成する能力(=構成力)を身に付けた。この能力により、その時点における推論だけなく、過去の情報を呼び起こし、未来における中長期的な利益を実現するための推論が可能となった。 “長期記憶”と“記憶を用いて情報を構成する能力”を獲得したヒトは、言語を用いて目の前にある事柄を思考するだけでなく、過去や未来に関する事柄や、眼前に存在していない“概念”などの抽象的な事柄を思考することが可能となった。こうした抽象的な思考は、後に宗教や芸術の分野を切り開いていくことになった。 なお、過去の記憶と未来の推論はヒトの言語体系(文法構造)にも変化をもたらし、ヒトは言語を用いて過去や未来を指す“時制”を扱うことができるようになった。

・・2-2-3.短期記憶と論理的思考の発達

ヒトの脳は進化の過程で“長期記憶”だけでなく、“短期記憶”も身に付けた。長期記憶が過去の経験(『学校を卒業した』、『友人と食事をした』という情報)や物事の意味(『りんご』、『自動車』、『勉強』の概念や定義に関する情報)の記憶であるのに対して、短期記憶は特定の作業を行う際にのみ保持される記憶である。たとえば、現在の時刻が『12時30分』であるといった情報の記憶や、天気予報で明日の気温が『22℃』であるといった情報の記憶、または『昨日の食事は何だったか?』といった質問内容(情報)の記憶である。長期記憶が長時間に渡って(場合によっては一生を通じて)保持される記憶であるのに対して、短期記憶は特定の作業(=時間や天気を知る、質問に答えるという作業)が終わると失われる記憶である。なお、脳の進化の過程で獲得された短期記憶は、後に“論理的思考”の実現を可能とした。

・・・2-2-3-1.短期記憶に基づく情報処理

ヒトの短期記憶の容量は、成長とともに増加することが確認されている。まだ歩行ができない乳幼児(1歳前後)の場合は、2つ程度の短期記憶(=情報のまとまり)しか保持することができない。そのため、乳幼児は思考の際に2つの以上の情報を結び付けることができない。たとえば、『リンゴ(の数)よりもバナナ(の数)の方が多い・少ない』といった2つの情報の比較が、乳幼児の思考の限界となる。 就学前(4~5歳)になると、子どもは3つの短期記憶を保持し、それぞれの関係を処理できるようになる。たとえば、『4+5=9』といった記号を用いる足し算がこれにあたる。この計算には、『4』、『+』、『5』という3つの情報を同時に記憶し、処理することが求められる。そのため、3つの短期記憶を保持できるようになって初めて、足し算や引き算などの計算を行うことができるようになる。 就学後(6歳~11歳)は4つの短期記憶を保持することができるようになり、それぞれの関係を処理できるようになる。たとえば、『12:36は15:45と等しいか否か』といった比率の計算がこれにあたる。この比率の計算には、『12』、『36』、『15』、『45』という4つの情報を同時に記憶し、処理することが求められる。そのため、4つの情報を記憶できる場合にのみ計算が可能となる。

ヒトの短期記憶の容量は、2歳頃から11歳頃にかけて増加していく傾向がみられる。なお、ヒトは成人であっても一度に4~5つ程度の短期記憶(=情報のまとまり)しか覚えられないことが実験によって確認されている。(ただし、特定の情報に関して事前にリハーサルを繰り返すことで、一時的に5~9個のまとまりの記憶が可能になることが確認されている。)

・・・2-2-3-2.短期記憶と論理的思考の関係

短期記憶は、ヒトの論理的思考に不可欠な要素となる。論理的思考とは、『因果関係に基づき、結論に至る展開を想像する知的活動』を指す。論理的思考では、結論に至るまでに複数の情報を記憶し、処理する必要がある。それゆえ、複数の短期記憶を保持できる場合にのみ、論理的思考が可能となる。

論理的思考の例の一つとして、以下の展開が挙げられる。

【前提から導かれる結論】

◆前提1.……生物は、いつか必ず死ぬ◆前提2.……ヒトは、生物である。◆結論 ⇒ ヒトは、いつか必ず死ぬ

上記の2つの前提から論理的に結論を導くためには、2つの前提を記憶し、処理する必要がある。このことから、論理的思考には短期記憶が不可欠であることがわかる。 幼い子どもが論理的な思考を苦手とするのは、短期記憶の限界が論理的思考に制限をかけているためである。これは言い換えれば、成長によって複数の情報を同時に記憶し、処理することを可能とすることで、論理的に矛盾のない思考が可能となることを意味している。

(中略)

短期記憶に基づく論理的思考がヒト特有の能力であるという点は、『交互』の概念の理解が可能であるか否かを調べる実験からも明確になっている。 エサの隠し場所を『右、左、右、左』と交互(=単純交代)に設定した場合、この法則はヒト以外の動物でも理解できることが確認されている。これに対して、エサの隠し場所を『右、右、左、左、右、右、左、左』のように同じ場所を2回1組として交互(=二重交代)に設定した場合、この法則を理解できるのはヒトだけであることが確認されている。 これは、ヒト以外の動物は短期記憶の能力の関係から、一つ前の情報と二つ前の情報の両方を記憶することができないために『一つ前が右、二つ前も右だから、今回は左である』という、短期記憶に基づく論理的思考ができないことが原因となっている。

こうした短期記憶の能力は、ヒトが用いる言語(文章)における“入れ子構造”(=回帰的階層構造)の作成に不可欠となっている。入れ子構造(=回帰的階層構造)とは、言語(文章)の中に他の独立した言語(文章)が組み込まれた文章を指す。

【入れ子構造を持つ文章と持たない文章】

◆入れ子構造(回帰的階層構造)を持たない文章例:『彼は肉を食べる。』◆入れ子構造(回帰的階層構造)を持つ文章例:『私は、彼が肉を食べるということを知っている。』⇒“私は知っている”という文章の中に、“彼が肉を食べる”という独立した文章が組み込まれている。

ヒトは今から約20万年前に、短期記憶の発達から上記のような入れ子構造(=回帰的階層構造)を持つ文章を構成する能力を獲得した。こうした“回帰性”は、音声(言語)を用いてコミュニケーションを行う他の動物にはみられない、ヒト特有の能力となっている。

上記の例のような“自分以外の他者が~であること知っている”といった複雑な入れ子構造(=回帰的階層構造)の文章を生み出すことができるようになったのは、複数の情報(他者に関する情報と、自分が知っているという情報)を同時に保持できる短期記憶の能力が発達したことに加え、他者の意図や考えを推測する能力である『認知機能』が発達したことが要因となっている。

こうして、短期記憶による論理的思考の発達や長期記憶による抽象的思考の発達により、ヒトの言語能力と思考力はさらに向上していくことになった。

_______________________________________

微生物と免疫:都会の遊び場に“森”を移したら、子どもたちの体の環境も多様になった

>土壌に生息する微生物のはたらき(土壌微生物が原動力となる環境変化)を理解することではじめて森の成り立ちと遷移を理解できる<リンク

森は、土壌に生息する微生物との共生により、多様な生命活動を維持する力を持っているようです。

そして、森にはヒトの免疫力を向上させる力もあるようです。

今回は「都会の遊び場に“森”を移したら、子どもたちの体の環境も多様になった」という実験結果を報告する記事を紹介します。

微生物と免疫:都会の遊び場に“森”を移したら、子どもたちの体の環境も多様になった

微生物の多様性が欠落した環境は人間の免疫システムに不利に働く可能性が高いとする「生物多様性仮説」。これを裏づけるため、フィンランドの都会の保育園に森林の地面を移植する実験が行なわれた。砂とアスファルトの遊び場は一晩で草原やベリーの茂みでいっぱいのオアシスに──。そこで過ごした子どもたちの皮膚の微生物環境は、短期間でかくも「多様」なものへと変化していた。

2016年5月のまだ肌寒い夕暮れどきに、フィンランドの都市ラハティにある人気のない保育園の庭に作業員の一団が足を踏み入れた。そして、ブランコとジャングルジムが設置されている一角の地面に森林の地面を移植した。

フィンランドのそれほど開発が進んでいない地域の森林から採取された自然のままの低木、すねの高さのベリーの茂み、風に揺れる草原の草、そして柔らかくなめらかな苔の塚が移植され、その小さな森の周囲には柔らかい緑の芝が植えられた。翌朝、登園した子どもたちは(それまではアスファルト、砂利、砂という殺風景だった)園庭の遊び場が一晩で小さな自然のオアシスに変わったことを発見した。

同月に、ラハティとそこから西に約800kmのタンペレの3カ所の保育園で同じことが起きた。自然を愛するゲリラアーティストによる作品ではなく、舗装された都会における微生物の少ない環境が人間の免疫システムに不利に働く可能性を調べる大がかりな科学実験の始まりだった。

「『生物多様性仮説(biodiversity hypothesis)』という説があります。微生物の多様性が欠落した環境だと人間は免疫介在性の病気にかかる可能性が高いというものです」と語るのはフィンランド自然資源研究所(Luke)の進化生態学者であるアキ・シンコネンだ。「しかし、この仮説を子どもを対象に実際にテストした人は誰もいませんでした」

おそらく「衛生仮説」のほうが一般的だろう。1990年代初頭に英国の疫学者、デイヴィッド・ストラカンが最初に提唱したこの仮説では、ぜんそく、糖尿病、アレルギーなどの過剰な免疫反応に関連する慢性疾患の増加は、子どもの生育環境の無菌化が進んでいることが原因だと考える。

免疫システムとは、突き詰めれば物体の分類装置であり、自己と非自己を識別することが免疫システムの役割だ。子どものころに遭遇した微生物は、この識別プロセスの最初の指導的役割を果たし、発達中の免疫システムが危険なものとそうでないものを解読するのを助ける。

抗菌せっけんや抗菌ジェルを使用し、高層アパートに閉じ込もり、コンクリートジャングルをクルマで移動する家庭が増えるほど、細菌、原生動物、菌類、ウイルスが繁殖する生息地は少なくなり、子どもの発達中の免疫システムがそれらに遭遇する可能性は低くなる。細菌などへの曝露が少ないということは、訓練の機会が少ないということだ。充分に訓練されていない免疫システムは、体内の細胞と食物アレルゲン、腸内微生物、または空気中の花粉を区別できない可能性がある。

微生物の多様性に欠ける場所で生活するとどうなるか

2000年代初頭に研究室で行なわれたげっ歯類を対象とした実験ではこうした考えを裏づける結果が出た。野生のラットの免疫システムは危険な病原体と戦うが、ささいな刺激物とは戦わないように充分に調整されている。これに対してラボで育ったラットは最も小さな刺激と過剰に戦った。

人間を対象とした疫学研究からも、アレルギーとぜんそくの発生率は、農村部よりも工業化地域で高くなる傾向があるという状況証拠が得られている。こうした都市部の現代的なライフスタイルにおいて仮定される弊害に対抗するために、数十の企業がさまざまな生きた細菌を配合した錠剤やドリンク、クリームを免疫力を高めるプロバイオティクスと宣伝して次々と販売し始めた。

(以上)

免疫は何を認識するのか?~共生関係をつくる仲間か否か?

■免疫は何を認識するのか?~「自己/非自己」のあいまいさ

免疫とは、細菌やウイルスから、からだを守っている防御システムで、「疫(えき)」(病気)から「免(めん)」(免れること)ことから、免疫と言われる。

この免疫の働きについて、よく、自分と同じものを「自己」、異なるものを「非自己」として認めることにより、免疫の反応が始まると言われるが、実は「自己」と「非自己」の区分では捉えきれない現象が多くある。

免疫が「自己」の脂肪やタンパク質を攻撃する病気が年々増加している。これは自己免疫疾患と呼ばれ、関節リウマチや多発性硬化症など多様な病気がある。他方、私たちの腸管内には、1000種以上、100兆個以上もの腸内細菌が生息しているが、免疫は「非自己」であるこれらの腸内細菌を攻撃しない。

◎そうであれば免疫系は、「自己」と「非自己」を区分しているといえるのだろうか?それとも別の区分があるのだろうか?

今回はこの疑問を中心に免疫とはなにか?を考えてみます。

■免疫の「正の応答/負の応答」のバランス

私たちの身の回りには、細菌やウィルス、花粉、粉塵など生体に悪影響を起こす生物や物質に満ち溢れているが、それを気にせず生きていくことができる。これは免疫という自己防御機構によるところが大きい。免疫は、多くの動物に備わった生体防御機構であり、外部より侵入する細菌やウイルスなどの病原体や生体内で生じた腫瘍細胞を排除する役割を担っている(正の応答)。さらに、正に応答した免疫系がそのまま続くことは個体にとって新たな障害を惹き起こす原因となるため、細菌やウイルスなどの排除に引き続き「正の応答」を終焉させるように調節されている(負の応答)。このように、免疫の正の応答と負の応答のバランスが保たれることで、私たちは良好な健康状態を維持されている。

■自己を攻撃する細胞をだれでも持っている

正と負のバランスが崩れると、様々な不整合が生じる。その一つが、年々増加している「自己免疫疾患」、免疫細胞が、無害な自分自身の細胞や組織を攻撃してしまい、臓器や関節、皮膚といった身体の様々な部位に病気を発症させる。

自己免疫疾患の原因は、完全には明らかにされていない。しかし、最近の研究により、どんな健康な人でも、自己反応性の免疫細胞が体内に潜んでいて、これにより自己免疫疾患をひこ起こす恐れがあることが分かってきた。以前は、 T細胞(リンパ球の一種)は、胸腺内で作られるとき、自己に反応する T細胞は排除されると考えられていたが、そうではないことが分かっている。自己に反応する「過激な」T細胞が見つかると、細胞死(アポトーシス)が起きる。また、自己にまったく反応しない「鈍感な」T細胞は無用とみなされ、成熟するステップに進めず、最終的には死んでしまう。こうして、最終的には、自己に対して、弱いがある程度の強さで反応する T細胞だけが選抜させる。したがって、何かきっかけで免疫細胞が暴走してしまと、誰でも自己免疫疾患を発症する可能性があることになる。

しかし、多くの場合で自己免疫疾患が起こらないのは、免疫細胞を制御する制御性T細胞(Treg)の働きによることが、最近の研究で明らかになっている。私たちの体内の免疫細胞には、自己に反応するT細胞と、免疫細胞を制御するT細胞があり、免疫系は両者によってバランスを取ることで恒常性が保たれている。

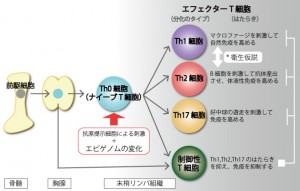

「T細胞の分化とはたらき」(画像はコチラよりお借りしました)

かつては、自己免疫疾患が起こるのは、例えば、ウイルスと自己の抗原が似ているなど、標的になる自己抗原に問題があるという考え方が主流だったが、最近では免疫系の問題(制御性T細胞の機能不全)だということが分かってきた。制御性T細胞の機能低下や数が減ると、自己への免疫反応を押えきれなくなり、自己免疫疾患が起こることになる。

◎本来、「自己」に反応しないように出できているはずの免疫に、なぜ「自己」に反応する可能性があるT細胞が存在するのだろうか?

■がんと免疫~がん細胞は非自己ではなく自己

その理由のヒトつとして考えられるのが、がん細胞へに対する免疫反応。自己の細胞に遺伝子異常が生じて異常増殖が引き起こされたがん細胞は、「非自己」ではなく「自己」。制御性T細胞が免疫応答を制御し、がん細胞に対する攻撃=自己免疫反応を生起させることで、がんの増殖を押えていると考えられる。「自己」に反応する可能性があるT細胞は、生きていくために必要な細胞の一つだと言える、

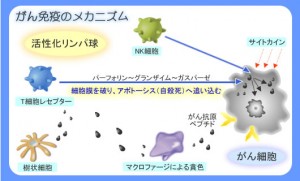

「がん免疫のメカニズム」(画像はコチラよりお借りしました)

■腸内細菌と免疫

免疫は認識しているのか?そのヒントは、腸内細菌と免疫の関係にある。ヒトの腸管には500~1,000種類、100兆個以上の腸内細菌が生息し、この腸内細菌が消化液では分解できない食物繊維などを微生物発酵(腸内発酵)により代謝し、有用な代謝産物に作り替える働きをしている。これまで腸内細菌の一部種類に炎症やアレルギーを抑える効果があることが知られていたが、最近の研究でそのメカニズムが分かってきている。

広く免疫系で炎症を抑える制御性T細胞は腸内に多く存在し、腸の過剰な炎症や食物アレルギーを抑えるなど、腸管免疫で重要な役割を担っている。この制御性T細胞の誘導には腸内細菌が必要で、特に腸内細菌のなかでもクロストリジウム属細菌が腸管で制御性T細胞を誘導すること明らかにされている。

「腸管においてクロストリジウム属細菌が制御性T細胞を誘導する流れ」

(画像はコチラよりお借りしました)

腸内細菌は私たちが生きていく上で不可欠な存在。もともと非自己である腸内細菌が、免疫に排除されることなく、腸管内に共生できるのは、制御性T細胞を介したヒト~腸内細胞の協同の結果ともいるかもしれない。

■免疫は何を認識するのか?~共生関係をつくる仲間か否か?

ここまで見てきたように、免疫系の認識は、これまでいわれている「自己./非自己」の区分では捉えきれないものだと分かる。がん細胞のように自己であっても排除する必要があるものがあり、一方、腸内最細菌のように非自己であってもは排除されないものある。

腸内細菌は免疫には除されることなく、生命誕生の初期から共生し、複雑な共同体を形成しつつヒトの健康と密接に関わっている。こうしてみると、免疫系は、生命体(ヒトと腸内細菌群の共同体)にとって「必要か否か」「仲間かどうか?」というような認識をしているのではないだろうか?

現在の抗菌・滅菌などの狂った衛生観念と抗生物質の使用により、長い長い間、共生していた細菌や寄生虫どの微生物を一方的に悪者として排除してしまった結果、腸内細菌群のバランスの異常など→免疫機能不全を引き起こし、アレルギー性疾患と自己免疫疾患を増加させていることがほぼ明らかになっている。今、改めて「共生」という自然の摂理、生命原理に立ち返り、追求する必要があるのだとと思います。

物質だけを研究しても解明できない『生命の本質』

あけまして、おめでとうございます。

昨年は、科学的根拠が一切ないコロナ騒動。その背後で起こる経済崩壊、アメリカ大統領選を舞台とした、アメリカ・中国の分裂、ワクチンの強制接種への流れ・・・。今年は世界がどうなるかわからない。

そんな中で生き抜いていくためには、マスコミが垂れ流すウソを見抜く力が必要。そのための入り口は、コロナやワクチン報道が正しいかどうかを、自分の頭で考え判断すること。それには、より普遍的な事実としての生命原理を知らなければいけない。

それにピッタリなのが『生命とは何か?』を追求した、リュック・ モンタニエ博士の『水によるDNA 情報の記憶』の実験だ。

リュック・ モンタニエ博士とは、HIV発見の功績でノーベル賞を受賞、「新型コロナは人工ウイルス」とする論文を発表し、「人為的な改変は必ず消える」とパンデミックが干渉と共に終わる道筋を表明した科学者だが、その博士は「水によるDNA 情報の記憶」という示唆に富む実験を行っている。

では、その実験を読み解いていこう。