2006-12-31

2006年、応援ありがとうございました(by 管理人)

雅無乱です。

今年は、みなさんにとってどんな年だったでしょうか。

思えば、一昨年2004年12月1日に、

生命の起源や、雌雄分化の起源について追求する中で、生物の、そして生物としての人間の本質に迫ってしまおう!というコンセプト。(旧 Biological Journal)

なんて書き込みをしてブログを始めてから、もう2年が経つんですね~^^;)

当時は、人知れず孤独に更新してきたBiological Journalも、2006年9月に共同運営にしてからはみんなの追求エネルギーがほとばしって賑やかなブログに変身しました。

そして、この12月には、このブログを読んでいただいていた脳・神経系に造詣の深い“tsunetann”氏を新たにメンバーに迎えることができ、なんとも感慨深いものがあります。

というわけで、来年も、生命の適応原理や進化の法則についてガンガンみんなで追求して、ますますコンテンツを充実させていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします!

それではみなさん、よいお年を~^O^)/

来年も応援よろしくぅ~[:ぽわ:]⇒

![]()

生命の探求は、みんなの課題!

みなさんこんちわ、エギゲンです。

気づけば、もう大晦日。今年の一年もあっという間でしたねー。

それにしてもこの一年、様々なことが起きました。そのような中、毎年注目している今年の世相を表す漢字はすばり「命」。長引く戦争や紛争、相次ぐ自殺・いじめ問題。一つしかない命の重み、大切さを伝えたいとの理由で選ばれたそうです。 ![]()

このみんなの手で作られたブログを通し、改めて生命の不思議やその背景に連綿と紡がれている構造を勉強させてもらいました。来年への展望も踏まえ改めてこの命というテーマを考えてみました。 🙄

小脳の長期記憶

進化上の新しい脳と言われるのは、大脳(新皮質)であるが、それと並んで、運動を司る小脳がある。

この小脳の記憶メカニズムは、大脳の記憶メカニズムと正反対の事をしている。

小脳には、プルキンエ細胞という非常に大きな神経細胞がある。

以下、小脳の記憶メカニズムを発見して伊藤正夫さん記事から紹介する。

『生命誌』27号の「未知に挑戦する私の脳」

未知に挑戦する私の脳

小脳のプルキンエ細胞への信号の入り方は以下の様である。

プルキンエ細胞

>プキンエ細胞には、2つのルートを通って信号が入る。一つは、苔状線維から顆粒細胞を通り、平行線維を経て入るルート。もう一つは、登上線維から入るルートである。結果が目指したものと違うと、登上線維から誤差信号が送られ、平行線維からの入力が抑えられる。

>小脳の学習では、考えていた結果にならなかった時に、間違っていたという誤差信号を送るのです。練習を繰り返すたびに、誤差信号が入ると、間違えたときに働いている回路が抑えられ、うまくいった時の回路だけが残る。だから、繰り返しているうちにうまくなるわけです。今では小脳が運動だけでなく、言語や知的な思考活動などにも関与していることがわかってきており、長期抑圧がシナプス可塑性や学習記憶機構の一番の要...

少し補足すると、小さな子供のボール投げを想定してみる。

ステロイドって、すごい!?

年の瀬押しつまった、ある日。

左耳に異変が!

何か痛いな~と思っていたら、見る見る1.5cmくらいに膨れ上がり、

鏡の中は、見事なクリスマスのお岩さん、一丁上がり

タイヘンダー!と耳鼻科に駆け込みました。

先生、一目見るなり「アンタこりゃジカイナンコツマクエンだわー」と一言。

「えっ?何?もういっぺん言って。重い病気?やっぱり美人薄命  ?」

?」

「耳介軟骨膜炎」と冷たく言い放たれ、完全に混乱をきたした私に、

さらに医者の訳のわからん一言が、覆いかぶさってきたー!

「アンタ、糖尿の気は?」

はっ?私は耳の病気なの 👿 !なんでそんなオッサン病の話するねん!

ヤブちゃうかー、このおっちゃん 😈 !!

耳介軟骨膜炎の後遺症↓

カオスの先を知りたい方は、こちらへ。

![]()

5億年前の卵の化石、「ガラス状」で発見…中国

おひさしぶりです。雅無乱です。

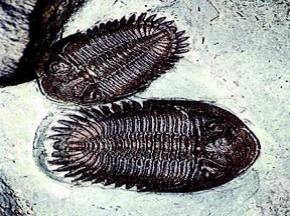

原始的な無脊椎動物が泳ぎまわっていた時代の「卵」が、珍しい保存状態で見つかったそうです。

画像はここから↓(三葉虫の化石)

http://www.wink.ac/~ogaoga/seimei2.html

5億年前の卵の化石、「ガラス状」で発見…中国

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20061225i405.htm?from=main4

(2006年12月25日14時39分 読売新聞)

っと↓続きは、これをクリックをしてからね^o^)w

![]()

オスメス分化の番外編(雌雄同体)

あまり知られていませんが、ナメクジやカタツムリは雌雄同体の生き物です。精子と卵子を一つの固体が同時に持っているのです。では、ナメクジは一匹で子供を生むのでしょうか、それとも交尾をするのでしょうか。交尾をするとしたら、オス役メス役に分かれるのでしょうか。答えを知りたい方は押してから次に。

![]()

哺乳類のオスメス分化 ~オス・メスを決定づけるのは?~

「オス・メスを決定付けているのは?」

と問われると

「性染色体!」

と生物史・進化史になじみの薄い方は思わず答えてしまうのでは?

(もしかして生物オンチの筆者だけ???  )

)

実は…

(写真はライオンのオスとメス)

続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

魚類・両生類の雌雄の役割

雌雄分化の進化の仕方について触れてきましたが、ここからは魚類・両生類の生殖負担から見る役割分化について書いていきます。

画像の確認

「孵化したてのサケ」 画像引用元:Wikipedia

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

生き物はなぜ死ぬのでしょうか?

タイトルの表題は、誰もが一度は考えたことがあるんじゃないかな~ということで、今回は生き物の死についてレポしてみたいと思います。

現代人的な価値観だと、死ぬこと  は怖いものとか悪いものとか捉え勝ちですが、生物が死ぬことは、進化するために欠かせない適応可能性なのです。

は怖いものとか悪いものとか捉え勝ちですが、生物が死ぬことは、進化するために欠かせない適応可能性なのです。 ![]()

「死なくして進化なし」なんですね~。

続きを読む前にポッチとな!!

![]()

無性生殖から有性生殖へ

雌雄分化の起源を探るうえで、無性生殖から有性生殖への分かれ目を調べてみました。その起源を遡ると、約12億年前の珪藻類あたりまで遡るようです。

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()