2009-12-31

意外に知らない?トラの生態

今年も、もう間もなく終りですね。

そして、来年は、「トラ」年です 😀

知っているようで知らない「トラ」の生態について今日は、紹介します

以下のクイズに挑戦してみて下さい

.トラの住んでいるところは?

サバンナ?、砂漠?、森林?、湿地帯?・・

.集団or単独生活どっちでしょう?

.集団or単独生活どっちでしょう?

.他の猛獣(ライオン、ヒョウなど)がもっていない、トラの特技は何でしょう?

.他の猛獣(ライオン、ヒョウなど)がもっていない、トラの特技は何でしょう?

今年も応援ありがとうございました。

クリックよろしくお願いします

![]()

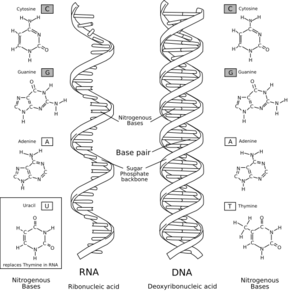

生物史に興味を持ってもらうシリーズ② ~DNAとRNAって何?~

画像はコチラからお借りしました。

さて、今回の生物史に興味を持ってもらうシリーズですが、追求テーマはコレ

『DNAとRNAって何?』です。

あらゆる学者や専門家達は、DNAにこそ進化の歴史を紐解く糸口があると言って、膨大なお金と時間を使った挙句にマスコミを使い大々的に万人を洗脳していっています ![]()

でも、このDNA・RNAがどんな事をやっているのか?を知ることで、何に注目するのが一番重要なのかが分かるかと思います

それでは見ていきましょう 😀

DNAとRNAは生物にとってある重要な物を作る役割を担っています。

さて、生物にとって重要な物とは・・・

続きを見る前に、応援よろしくお願いします

![]()

生物史を学ぶための「なんでや的」基礎知識

前回の記事生物史を追求するための「なんでや的」基礎知識から1年と8ヶ月がたちました。

今回は、なんでや劇場生物史シリーズに参加する初心者向けに、生物史を勉強するにあたってこれだけは知っておきたいものを厳選したバージョンで、内容も進化しています

なんでや劇場のようす

(生物史シリーズはH19.6.17~H21.7.27に16回にわたって開催されました。内容を知りたい方は右の「CATEGORIES」にある「なんでや劇場レポート」をクリック)

まずは、地球誕生から人類誕生まで46億年の地球・生命史を概観できる年表です。

クリックでポップアップ

![]()

固定観念を捨てると、生命の本質である「可能性収束の論理」が見えてくる

2009年も年の瀬となってまいりました。

今日は、約3ヶ月にわたって取り組んできたテーマ「収束と統合、可能性収束の論理」のシリーズを振り返ってみたいと思います。

私たち素人が生物史の追究に取り組んでいる理由は、「次代の羅針盤」をみんなで構築していこうという点にあります。

世界経済危機、環境破壊、肉体・精神破壊といった現代社会の行き詰まりが深刻さを増すなか、我々人類が立脚すべき基盤は「自然の摂理」そのものの中にあるはずです。

ところが、現在の環境学や生物学を見てみると・・・有用な事実や知見もありますが、特定の価値観に染まったものもあり・・・そもそも専門家向けの難解な言説が多く、素人の手からは遠いという印象もあります。

学問的な常識にとらわれることなく、生物史的事実を元に素人の自在な思考で仮説を組み立て、自然の摂理を解明してゆくヒントがつかめれば・・・これが、このシリーズの追究目標です。

興味をもたれた方は、応援もお願いします

![]()

実現論勉強会シリーズ4 哺乳類(原モグラ)時代の性闘争本能

生物が雌雄に分化して以降、その差異を促進させ、お互いの役割を担う事で調和を保ち、進化を実現してきました。しかし、地球環境の外圧変化は一定ではありません。想像を超える外圧変化による逆境が生じる度に、変異を促進し、また同時に変異による矛盾を孕みながらも、それを乗り越えてきた歴史が生物にはあるのです。

実現論.前史 ハ.哺乳類(原モグラ)時代の性闘争本能 より抜粋

約六五〇〇万年前、巨大隕石が地球に衝突し、

これに誘発されて火山の噴火が始まり、地球は粉塵に包まれて、急激に気温が低下した(この時期を特殊寒冷期と呼ぶ)。氷河期の場合には数万年かけて徐々に気候が変動する為、それに応じて植物も動物も移動してゆくことができるが、特殊寒冷期には短期間に気温が急低下し、北方に生息していた動物たちはあっと言う間に絶滅、南方にいた大型動物も、(たとえ親が生き残っても)卵を孵化することができず、殆どが絶滅した。

その中で、水中や温泉の岩陰など比較的温かい所に生息していた動物たち(ワニ・トカゲ・ヘビなど)は辛うじて生き残り、同様に地中に潜ることができた原モグラも特殊寒冷期をくぐり抜け、生き残ることができた。

辛うじて生き残った生物。大多数が絶滅してしまっただけに、生き残った生物にとってはかつて無いほど広大な縄張り獲得のチャンスが広がっているように想います。しかし、現実はそこまで甘くはありません。 ![]()

進化の歴史は、「ニッチ」の連続⑤ ~両生類⇒哺乳類~

進化の歴史は、「ニッチ」の連続④で紹介した通り、次は、哺乳類誕生までの秘話をお伝えします。

シームリア(両生類)(50cm)

画像はこちら(→古世界の住人)からお借りしています。

改めて復習すると・・・、

爬虫類・哺乳類への進化は、①両生類→爬虫類、②両生類→哺乳類と、実はいずれも両生類からの進化過程なのです。

今回は②両生類→哺乳類へと至る過程を説明します 😮

これが分かると、哺乳類である人類の祖先が分かるんです。

楽しみですね~  😀

😀

と、その前に、↓ポチッとお願いします。

![]()

利己的遺伝子説と近代科学の陥穽

ドーキンス:画像出典はコチラ

前回のエントリーは、ドーキンスの主張にある「利己的な遺伝子」は現実には存在しない ことがポイントでした  (そもそもドーキンスが定義するような遺伝子は、想像の産物でしかない)

(そもそもドーキンスが定義するような遺伝子は、想像の産物でしかない)

その後ブログメンバーより・・・「  ドーキンスは、なんでそんなことを考え出したの? 🙄 」「

ドーキンスは、なんでそんなことを考え出したの? 🙄 」「  それでも利己的遺伝子説が有名になったのは、なんで? 🙄 」という疑問が寄せられました。

それでも利己的遺伝子説が有名になったのは、なんで? 🙄 」という疑問が寄せられました。

・・・今日はそのあたりもふまえて、さらに切開してみます

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

実現論勉強会シリーズ3 「雌雄の役割分化」という生命原理

気付きいっぱいの実現論勉強会シリーズ第 ③回目です。

本日は、実現論・前史「ロ.雌雄の役割分化」を紹介したいと思います

生物の進化を学ぶことはとても重要で、人類の行動と密接に関係しています。 😀 そして人類は現在の社会制度を作り上げてきました。しかし、社会問題が山積みの現状は、生物において正しい方向に進んでいるのでしょうか。そんな視点で読んでみると非常にたくさんの気付きが得られると思います

それでは、続きを読む前にクリックお願いします。

「利己的な遺伝子」など存在しない

前回の投稿「遺伝子の共同体~進化の歴史は共同性の塗り重ね」では、「全DNA(ゲノム)とは、まぎれもなく遺伝子の共同体である」ことを見てきました。

しかし、「利己的な遺伝子」という、これまで追求してきたこととは全く逆のことを主張している学説があります。

るいネット「遺伝子の共同体」より引用

ところが、ドーキンスはわざわざ「利己的な遺伝子」という表題をつけ、その中で何百回となく「利己的な」という形容詞をわざわざ付けまくっている。それは一体、何の為なのだろうか?それが、彼のイデオロギーでなければ、良いのだが。

ドーキンスが主張している「利己的な遺伝子」という書籍のポイントは次ぎの2点です。

①遺伝子は自分自身を増やそうとする行動のプログラムである。生物は、そのプログラムを実現するための乗り物にすぎない。

②全ての利他的な行動も、遺伝子にとっては利己的で合理的な振る舞いでしかない。

遺伝子は連鎖的・協同的な働きをしてこそ機能するものであり、単独で働くことを前提とした「利己的」とか「利他的」という形容詞を使うことには意味が無いように思われます。

本当に、ドーキンスが言うような「利己的な遺伝子」は存在しているのでしょうか??

なぜ、彼は遺伝子の働きを説明するのに、わざわざ利己的などという言葉を使ったのでしょうか。

続きを読む前に、ポチッと応援お願いします

![]()

実現論勉強会シリーズ2 「可能性への収束=統合」という生命原理

実現論勉強会シリーズ第 回目です。

回目です。

本日は、実現論.前史「イ.可能性への収束=統合」を紹介したいと思います

「生物について興味があるけど、どう勉強したらいいのかわからない」とつまづいている人、「生物と私達はどうも縁が遠い」って思っている人、そんなに人には必見の内容です

生命の基本原理は、私達人間をも貫く摂理。だから、生命の基本原理がわかれば、私達がこれから先どのように歩んでいくのかのヒントも見えてきます。

それでは、続きを読む前にクリックお願いします

![]()