2019-09-26

生物学の定説「進化の原動力は突然変異≒DNAを傷つける放射能とDNAの複製エラーによる」は事実なのか?

現代の生物学では、「進化の原動力は突然変異≒DNAを傷つける放射能とDNAの複製エラーによる」

「古代地球は宇宙よりの強力な放射能で生物は存在できなかった。≒放射能がDNAを壊すので複製出来ない」が定説となっています。

本当に進化の原動力は放射能による突然変異なのでしょうか?又強力な放射能の中では生物は生きられないのでしょうか?

改めて、生物と放射能の事実関係を正確に知る(事実追求)時代になっていると思います。

「原子炉のたまっている水の中に生物の姿が!」の記事が有りましたので紹介します

_______________________________________

https://indeep.jp/what-is-about-radiation-exposure-and-human/ より

福島で見つかった「原子炉の水中で繁茂し続ける多数の生き物たち」:そして思い出す数々の「放射能での生物や遺伝子の損傷が見出されない科学的研究論文」

投稿日:2018年3月5日更新日:2019年4月9日

放射能をめぐる生物の多様性が示す真実はいったいどのようなものなのか

週プレNEWS 2018/03/05

「なんだ、あのマリモみたいなものは?」「大至急、あの水を調べさせてほしい!」

東京工業大学地球生命研究所特命教授の丸山茂徳氏は、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉格納容器内の映像を見てそう叫んだという。

「昨年から公開されている原子炉内の映像を見て、実に多種多様な生命体がいることに驚きました。しかも、活動しているのは目に見えないミクロン単位のバクテリアや細菌だけでなく、藻類や動物・植物性プランクトンなどミリ単位の多細胞生物が繁殖している可能性が高い。」

「水中のあちこちに沈殿した泥土や水あかのような物質、2号炉の水没した部分に広がる黒や深緑色のシミなども、事故由来ではなく、生命活動によって発生したものでしょう。2、3号炉の金属部分の緑色や、平面に付着した黄土色とオレンジ色の物質は藻類などの群集体でバイオフィルムとも呼ばれています。これは自然界では河原の石などに付着し、好物のミネラルや金属イオンなどを栄養にしながら成長し続けるのです」

「1、2、3号炉すべての水中に漂う半透明の物質も、おそらくバイオフィルムの剥離片や生きたプランクトンでしょう。これは水の対流に乗って浮遊しているように見えますが、もっと念入りに観察をすれば、自立して泳ぐ生物が見つかるかもしれません」

今年1月に調査した2号機格納容器底部の放射線量は毎時8Sv(シーベルト)。人間なら1時間で死亡してしまうほどの高線量だ。これだけの高線量の中で、生物が生き延びることはできるのか。

ここまでが抜粋です。

東京電力福島第一原子力発電所の原子炉内の水は、8Sv(シーベルト)というようなレベルの、大変に高い放射線に満ちている場所なのですが、つまりは、

「そこで多種多様な生物が繁茂していた」

ということなのですね。

私たちの多くが「何となく持つ観念」としては「高濃度の放射線に満たされた場所は《死のエリア》である」というようなことだと思います。

しかし、2011年の東北の震災と、そしてそれに伴う原発の事故以来、私は「高濃度の放射能とそこに生きる生物」について、海外で報道があった場合に、なるべく紹介するようにしていました。

古いものでは、震災前の 2010年のものあり、なかなか目にふれる機会もないと思いますので、今回それらから抜粋し、振り返って記事をご紹介したいと思います。

すべて海外の記事、あるいは科学的調査の論文の翻訳などです。

先にそれらの記事を掲載した過去記事のリンクを示しておきます。

高濃度の中の生物たちの記事のリンク(公開の新しい順)

・放射線の長期被爆によっての遺伝子への損傷は「ない」ことがマサチューセッツ工科大学の実験で判明 In Deep 2012/06/27

・チェルノブイリの野生動物は事故後の放射能の影響を「受けていなかった」調査結果が英国の王立協会の学会誌で発表される In Deep 2012/04/16

・未知の生物?:使用済み核燃料の中で「成長するもの」が米国の核保留地で発見される In Deep 2011/12/20

・驚異の生命:広島型原爆の3000倍の放射能濃度の中で生きられる微生物 In Deep 2010/04/20

https://indeep.jp/what-is-about-radiation-exposure-and-human/

_________________________________________

植物は自分のおかれた環境を細胞レベルで記憶する~「気孔」の仕組み~

動物のよう脳構造を持たない植物は、自らの周辺環境(外圧)をどのように記憶しているのか?

>植物の表皮には気孔が数多く存在し、植物はこの孔を通して光合成に必要な二酸化炭素を取り込み、また、水蒸気や酸素の放出など、大気とのガス交換を行っています。<

その秘密は「気孔」という細胞の仕組み にあるようです。

以下、明治大学プレスリリースhttps://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p00001m6r7x.htmlより紹介します。

植物は自分のおかれた環境を細胞レベルで記憶する

~植物細胞における記憶の仕組みの解明に道筋~

■ 要 旨

● 明治大学農学部の藤茂雄助教らの研究チームは、植物の気孔が日の長さを記憶し、それに応じて気孔の開き具合を調節していることを発見しました。

● 今回の発見は、植物の光合成や成長に重要な働きをする気孔が、環境情報を細胞レベルで記憶していることを示すものであり、その仕組みの解明に繋がる分子メカニズムが明らかとなりました。

(中略)

■ 研究の背景

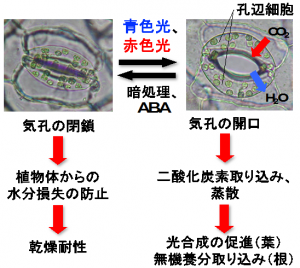

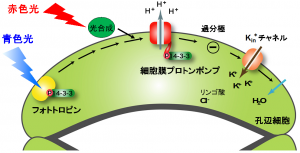

植物の表皮には気孔が数多く存在し、植物はこの孔を通して光合成に必要な二酸化炭素を取り込み、また、水蒸気や酸素の放出など、大気とのガス交換を行っています。一つの気孔は一対の孔辺細胞により構成されており、太陽光に応答して開口します。また、真っ暗な状況や乾燥ストレスに応答して作られる植物ホルモン・アブシシン酸 注1)により閉鎖します(図1)。孔辺細胞に光が当たると、細胞内のシグナル伝達を経て、細胞膜プロトンポンプ 注2)が活性化され、その後、孔辺細胞内にカリウムイオンが取り込まれることで最終的に気孔が開口します(図2)。これまでのモデル植物シロイヌナズナ 注3)を用いた研究により、光周性花成誘導に関わる因子(花成ホルモン FTや転写因子 SOC1など) 注4)が重要な役割を果たすことが明らかとなり、日長が気孔開度に影響することが示されていましたが、その詳細は明らかになっていませんでした。

■ 研究手法と成果

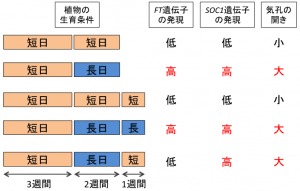

本研究では、日長の異なる生育条件で育てたシロイヌナズナの気孔開度と気孔コンダクタンス 注5)の測定を行なったところ、日の短い環境(花芽形成を行わず、栄養成長を行う短日条件:8時間明期16時間暗期)と比べ、日の長い環境(花芽形成を行い、生殖成長を行う長日条件:16時間明期8時間暗期)では、光による気孔開口と気孔コンダクタンス上昇がともに明らかに増加していることがわかりました(図3)。

一方で、花成ホルモン FT 注4)の変異体では、長日条件に応答した気孔開口と気孔コンダクタンス上昇は見られず、この応答が花成ホルモン FTにより仲介されていることがわかりました。次に、どのような遺伝子が変動しているのか、短日および長日条件で生育した植物から単離・精製した孔辺細胞プロトプラスト 注6)を用いて発現する遺伝子の解析を行ったところ、すでに気孔開口への関与が報告されている光周性花成誘導に関わる花成ホルモン FTや転写因子 SOC1 注4)など、いくつかの遺伝子が2倍以上に増加していることがわかりました(図3)。

また、長日条件に依存した SOC1の増加は、花成ホルモンFTの変異体では見られませんでした。以上の結果から、 SOC1は FTを介して、長日条件に依存した気孔開口促進に関わっている可能性が示唆されました。また、詳細な発現解析の結果、気孔開口のエンジンとして働く細胞膜プロトンポンプの一つである AHA5の発現が増加していることを見出し、長日条件に依存した気孔開口促進は、部分的には細胞膜プロトンポンプの増加により引き起こされている可能性が示されました。

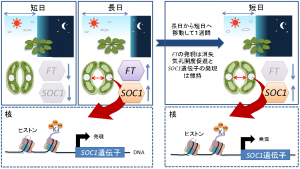

さらに、このような長日条件に依存した気孔開口促進が、植物を短日条件に戻した場合でも維持されているかどうかを調べるために、長日条件で育てた植物を短日条件に移し、1週間後に気孔開度を調べたところ、短日条件に移した後も、少なくとも1週間は気孔の開口促進が維持されていることを発見しました(図3)。

これと一致して、 SOC1の発現も短日条件に移した後も、少なくとも1週間は高いレベルで維持されていました。一方で、 SOC1の発現を誘導するFTの発現は、短日条件に移した後1週間では発現が低下していました。以上の結果から、植物の孔辺細胞は、少なくとも1週間は FTに依存せずに、気孔開口促進と SOC1の発現上昇を維持する記憶システムを持っていることが明らかとなりました(図3)。

この記憶システムのメカニズムを探るために、遺伝子発現に重要な役割を果たすことが知られているヒストンのメチル化とアセチル化の状態 注7)を調べたところ、 SOC1遺伝子周辺では、 FT依存的にヒストンのメチル化が引き起こされていることが明らかとなり、ヒストンのメチル化(ヒストンH3K4)が孔辺細胞の記憶を担うメカニズムの一つである可能性が示唆されました(図4)。

(中略)

■ 参考図

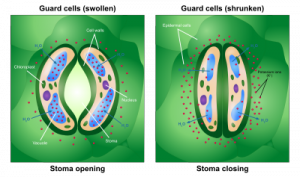

図1 気孔の開閉とその働き

気孔は青色光や赤色光によって開口し、暗処理や乾燥ストレスにより生合成される植物ホルモン・アブシシン酸(ABA)により閉鎖します。気孔は、光合成に必要な二酸化炭素の唯一の取り込み口として働きます。

図2 光による気孔開口

青色光は、青色光受容体フォトトロピンに受容され、細胞膜プロトンポンプを活性化し、カリウムイオン(K+)取り込みを誘導します。これにより、浸透圧が上昇し、水が取り込まれ、孔辺細胞の体積が増加することで気孔が開口します。赤色光は、葉肉細胞や孔辺細胞の葉緑体における光合成を介して細胞膜プロトンポンプを活性化し、気孔開口を誘導します。

図3 日長に応じた気孔の開きと孔辺細胞における遺伝子発現

長日条件(16時間明期)で育てた植物は、短日条件(8時間明期)で育てた植物に比べて気孔が開きやすくなっており、このとき孔辺細胞内ではFT遺伝子やSOC1遺伝子の発現が高まっていた。

長日条件で誘導された気孔開口促進は、短日条件に移してから1週間経っても維持されており、FTの発現は低下していたが、SOC1の発現は維持されていた。

図4 気孔孔辺細胞における日長の記憶

短日条件と比較すると長日条件では、光による気孔開口が増加する。孔辺細胞においても長日条件では光周性花成誘導にかかわるFT遺伝子の発現が上昇する。すると、転写因子SOC1遺伝子の発現が誘導され、同時に、FT依存的にSOC1遺伝子近傍のヒストンH3K4のトリメチル化が引き起こされる。さらに、長日から短日に移し、1週間は気孔の開口促進が維持され、その際、FTの発現は減少したのに対して、SOC1の発現は高いレベルで維持される。植物の孔辺細胞は、少なくとも1週間は、FTに依存した気孔開口促進とSOC1の発現上昇を維持する記憶システムを持っていることが明らかとなり、ヒストンH3K4のトリメチル化が記憶のメカニズムである可能性が示唆された。

(以上)

人工細胞はシンギュラリティを越えられるか!? – 現代の錬金術で生命の創発に挑む

生命とは「自己と外界との境界」「エネルギーと物質の代謝」「自己複製」「恒常性」

と言われています。その生命を人工的に作ろうとする研究発表がありました。

多分、実現できると思いますが、まさに、原子力発電と同じで、造った後の影響は考えない所業です。

なぜ「生命とは?」を追求する為に人工生命作成が必要かなのか説得性がなく、非常に危険であると普通考えられると思うのですが・・・・

人工細胞はシンギュラリティを越えられるか!? – 現代の錬金術で生命の創発に挑む

https://academist-cf.com/journal/?p=11629より

注)シンギュラリティ:人工知能(AI)が人類の知能を超える転換点(技術的特異点)。

趣旨:普遍的な人工生命を現実世界でつくるために有力な手法が、現代の錬金術である「化学」です

>脂質に変換される脂質の元(エサ)を合成し、これをそのベシクルに添加することで、エサを食べて肥大・分裂する“連続性”もったベシクル(=化学的に自己増殖する分子システム)をつくることに、世界で初めて成功しました。

______________________________________________________________

【現代のホムンクルス】

注)ホムンクルス:ヨーロッパの錬金術師が作り出す人造人間、及び作り出す技術のことである。

ホムンクルスの現代版ともいえる研究が存在します。20世紀中ごろ、DNAに遺伝情報があり、その発現機構であるセントラルドグマの大筋が解明されたことで、生物由来の物質をうたかた(水面の泡)に入れ、混ぜ合わせ、単細胞レベルではありますが、生物の興味深い性質を再構築した研究成果が次々と報告されています。このように生物の一部の性質を模倣したうたかたを私は“人工細胞”と呼んでいます。ルイージらが1994年に報告した、うたかた内での酵素反応にはじまり、最近では、このacademist Journalでも紹介された、車兪澈さんの光エネルギーをつかってタンパク質を発現する人工細胞が報告されています。

これらの研究には、「ベシクル」を“うたかた”に用いているという共通点があります。ベシクルとは、細胞膜の構成物質でもある脂質分子を水中に添加することで自発的に形成される、水中に漂う袋状の構造物(うたかた:泡沫)です。

注)ベシクル:水中で親水性と疎水性をもち合わせる両親媒性分子が隙間なく並び、脂質二重層を形成した袋状の自己集合体。生体膜と同じ構造をとる。

筆者がつくった多様なベシクル(左)と球状ベシクル(右)大きさは0.001〜0.1 mm程度。つくり方や組成などによって、形は大きく変化する。

先述の人工細胞の研究は、生物の再現という文脈において、非常に優れた成果です。また、2010年、ベンターらはある最小生物の遺伝情報を簡略化したDNAを合成し、他の最小生物のDNAを抜き取った器に合成DNAを入れなおすことで、”永続性“をもったうたかたの再構築に成功しています。

【Life as it could be – 自己増殖する人工のうたかた】

宇宙(universe)を見渡したとき、太陽系外の惑星に存在する(かもしれない)生物が地球の生物のように核酸やアミノ酸をベースにしているとは限りません。つまり、生命とは何かという普遍的(universal)な問いに迫るためには、パーツをばらして再構成するだけではなく、”あり得る生命”を別のパーツを使って、一から構築する必要があります。

このような普遍的な人工生命を現実世界でつくるために有力な手法が、現代の錬金術である「化学」です。“うたかた”やそれが織りなす“永続性”を化学的に合成したさまざまな分子で実現することで、”あり得る生命”の創製に迫ることができます。日本は、この分野で世界をリードしています。最初の成果は、國武豊喜先生が1977年に報告した、有機合成した脂質によるベシクル形成でした。

合成ベシクルの報告の後、30年が経った2007年。さらに、菅原正先生のグループが、ベシクルによって脂質に変換される脂質の元(エサ)を合成し、これをそのベシクルに添加することで、エサを食べて肥大・分裂する“連続性”もったベシクル(=化学的に自己増殖する分子システム)をつくることに、世界で初めて成功しました。

さて、皆さんは、この“自己増殖する人工のうたかた”を生命だと思うでしょうか? 実はここは人によって、意見がわかれるポイントです。私の友人のほとんどは、「それ、もう生命じゃん!」と言ってくれますが、多くの研究者は「生命ではない」と断言します。では、何が足りないのでしょう?

【うたかたがシンギュラリティを越えるために】

生物(または原始的細胞)は、太古の昔、内包していた何がしかの分子が遺伝情報をもったことで、変異と淘汰による進化を可能とし、シンギュラリティを越えることで“永続性”を手に入れました。人工のうたかたがシンギュラリティを越えるためには、この情報分子をもつことが肝となります。今回、私たちはこの進化に必要な情報をもった自己増殖するうたかたの構築に世界ではじめて成功しました。

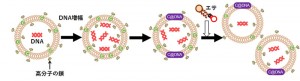

2011年に菅原グループで構築されたものをベースに今回つくった人工細胞人工細胞は、内部でDNAを増幅させた後に、エサを食べて分裂する。DNAの長さを認識する人工細胞の能力を助けるはたらきをする高分子(ポリエチレングリコール)の鎖を膜から生やした。

/////2011年に菅原グループで構築されたものをベースに今回つくった人工細胞

人工細胞は、内部でDNAを増幅させた後に、エサを食べて分裂する。DNAの長さを認識する人工細胞の能力を助けるはたらきをする高分子(ポリエチレングリコール)の鎖を膜から生やした。

【“情報”をもった自己増殖うたかた】

内部でDNAを複製しながら自己増殖するベシクルが、2011年に菅原グループでつくられました。今回、私たちはそのベシクル膜から高分子の鎖を生やすことで、DNAの「長さ」がベシクルの増殖を制御する「情報」になることを突き止めました。長さが異なるDNAをもったベシクルにエサを与えてみたところ、短いDNA(1164塩基対)をもったベシクルは速い分裂でより多く増殖し、長いDNA(3200塩基対)の場合はゆっくりした変形であまり増殖しないことが判明しました。

この増殖挙動がDNAの長さによって異なる現象は、DNAが膜中の脂質と形成する複合体にその原因がありました。まず、私たちは、DNAが脂質と複合体を形成し、その複合体がエサから膜をつくる化学反応を促進する、超分子触媒になっていることを顕微鏡観測と反応解析で明らかにしました。さらに、超分子触媒の形成度合いがDNAの長さにより変化することを分光学的な手法で明らかにしました。つまり、DNAの長さによって、膜分子生産を活性化する超分子触媒形成に差が生じるため、ベシクルの分裂挙動にも差が出たと考えられます。

長さの異なるDNAを内包した人工細胞にエサを与えた際の分裂挙動の違い DNAの長さによって、超分子触媒(緑色の楕円)の形成度合いに差が生じる。その結果、膜をつくる速度と分裂挙動にも差が生じる。(顕微鏡写真中の白線は0.01 mm)

///長さの異なるDNAを内包した人工細胞にエサを与えた際の分裂挙動の違い

DNAの長さによって、超分子触媒(緑色の楕円)の形成度合いに差が生じる。その結果、膜をつくる速度と分裂挙動にも差が生じる。(顕微鏡写真中の白線は0.01 mm)

今回得られた結果は「太古の地球の原始細胞を含む自己増殖ベシクルにおいて、ポリマーが形成する複合体が分裂挙動に直接的に影響を与える触媒(酵素)として機能することで、ポリマーの長さを情報とする生物学的な情報の流れが生じる」ことを意味しています。今後、このような情報の流れをもった人工のうたかたが変異と淘汰を経験し、シンギュラリティを越える日もそう遠くないのかもしれません。

植物の驚異的な再生能力の秘密 ~傷を受ける前に再生準備を整える~

植物には動物にはない驚異的な再生能力があります。

>根を切られた植物はできるだけ早く根を再生しようとする性質があります。 「根を切るともっと根が出る仕組みを解明 」

>葉や枝などが折れても再生する能力があります。何千年も生きる種や、接ぎ木や挿し木で茎の一部から元の木と同じ大きさまで育てることができる種が少なくないのも、植物が持つ強力な再生能力のおかげです。

なぜ植物はこのような、動物よりずっと強力な再生能力を発揮できるのか?その秘密を明らかにした研究があります。

以下、東京理科大学プレスリリースhttps://www.tus.ac.jp/today/2019041701.pdfより。

植物の驚異的な再生能力の秘密を解明

―「備えあれば憂いなし」、傷を受ける前に再生準備を整える 植物再生の新しいメカニズムを発見―

【研究の要旨とポイント】

● 植物は葉や枝が折れてもなぜすぐに生えてくるのか?接ぎ木や挿し木はなぜ元の木のように大きく育つのか? 動物と比べて強力な、植物の再生能力の秘密が明らかになりました。

● 再生能力を支える酵素LDL3は、再生に必要となる遺伝子を、ONになる直前の状態で待機させていることがわかりました。

● 遺伝子が待機状態に置かれることで、植物は再生が必要となる事態に備え、いざというときに素早い再生を果たせることがわかりました。

東京理科大学理工学部応用生物学科の松永幸大教授らの研究グループは、米国カリフォルニア工科大学のエリオット・マイロビッツ教授らの研究グループと共同で、植物の再生能力を支える新たなメカニズムを発見しました。

植物には、葉や枝などが折れても再生する能力があります。何千年も生きる種や、接ぎ木や挿し木で茎の一部から元の木と同じ大きさまで育てることができる種が少なくないのも、植物が持つ強力な再生能力のおかげです。しかし何故、植物はこのような、動物よりもずっと強力な再生能力を発揮することができるのでしょうか。その秘密はこれまで不明のままでした。

松永教授らのグループは、アブラナ科の一年草シロイヌナズナの持つ酵素LDL3(ヒストン脱メチル化酵素)が植物の再生に重要な役割を果たしていることを今回新たに見つけました。LDL3は、動物にがんを引き起こす酵素として知られるLSD1と同じ活性(酵素のはたらきや、効果の強さ)を持っており、シロイヌナズナからこの酵素をなくすと、葉や茎が再生しなくなりました。

植物の再生について、これまでの常識では、組織の切断や植物ホルモンの投与など、再生を促す刺激が与えられた場合に酵素活性が上昇し、再生に必要な遺伝子群がONになると考えられてきました。しかし驚くべきことに、LDL3は、再生の刺激が与えられる前から活性が高い状態にありました。シロイヌナズナは全部で26,000個の遺伝子を持ちますが、そのうち再生に必要な約3,000個が、LDL3のはたらきにより、ONになる直前の状態で待機していました。

【研究の背景】

鹿児島県屋久島に生育し、樹齢数千年と言われる縄文杉。この長寿を支えているのは、風雨で枝が折れても再生を繰り返すことができる、植物特有の高い再生能力です。園芸や農業では、ある植物の根に別の植物の茎を繋いで一個体として育てる接ぎ木や、茎や葉を直接土に植える挿し木もよく行われており、庭木や街路樹を剪定しても、すぐに葉や茎が出てくることもよく知られています。これらもすべて、植物の強靭な再生能力のおかげです。しかし、植物の再生能力のメカニズムは長年、不明なままでした。

【研究成果の詳細】

多細胞生物は、全てひとつの受精卵から始まります。受精卵はその成長と共に細胞分裂して、動物であれば脳や心臓といった臓器、植物であれば根・花・茎・葉など、それぞれの組織に合った形と機能を持った細胞が作られていきます。ひとつの受精卵が複数種類の細胞に分かれていく過程を「分化」と呼んでいます。

植物の組織は傷ついたり、植物ホルモンによる刺激を受けると、それぞれの細胞が持つ形や機能といった情報を失って(脱分化)、特定の機能を持たない未分化の細胞の塊「カルス」を作ります。このカルスに適切な植物ホルモンを与えて刺激すると、細胞は再び分化(再分化)して、根や茎、葉などの組織を作ります。しかし、カルスの段階では、細胞は未分化なので将来どのような組織に分化するのかはわかりません。したがって、再生の刺激があって初めて酵素が働いて、再生のための遺伝子群のスイッチがON(遺伝子発現がON)になり、再分化が開始されると考えられてきました。

(中略)

LDL3はカルスの中で、シロイヌナズナの全遺伝子26,000個の中から、葉や茎をつくる遺伝子群3,000個だけを選び出し、その遺伝子群だけを待機状態にする酵素でした。

遺伝子を待機状態にすることを、「遺伝子プライミング」と呼びます。この遺伝子プライミングにより、植物はいつ再生の刺激が来ても、直ちに茎や葉を再生させる遺伝子群をONにできることがわかりました。これが植物の強力な再生能力の秘密です。動物は捕食者が来れば逃げれば良いし、環境変動が起こっても移住できますが、植物はそうはいきません。植物は瞬時に動くことができない代わりに、捕食者に食べられて傷ついても、風雨で枝が折れても、すぐに再生できるメカニズムとして遺伝子プライミングを備えていたのです。

(後略)

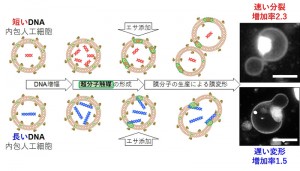

【写真】

1. LDL3の再生における役割の証明実験

(左)正常なシロイヌナズナの根から作成したカルスからは茎や葉が再生する。

(右)LDL3を欠損したカルス。根は再生しているが、葉や茎は全く再生しない。

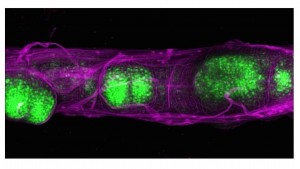

2. LDL3の発現部位

LDL3はカルスから葉が再生する細胞群に集中的に存在する。緑色部分がLDL3の存在箇所、紫はカルスの細胞を示している。

(以上)

オス駆動進化説

生物学者は「雌雄の現象面の差異」の調査そして「差異の原因」を追究テーマとしており、普通に思う疑問「生物はなぜ雌雄分化しているのか?」に答えてくれない。

その疑問の答えについては実現論前史「雌雄の役割分化」(http://www.rui.jp/ruinet.html?i=100&c=1&t=2)の記載されていますので参照してください

今回は生物学会での「オス駆動進化説」を紹介します。

・進化の原動力は突然変異≒DNAを傷つける放射能とDNAの複製エラーによる

・生殖細胞の分裂数になぜ雌雄差が有るのか

・雌雄差からオス駆動進化説(オスが進化を牽引する)の成立

⇒

>オスの起源はたかりと利己性にあり、一方メスは、自身のDNAを残すという点では利己的だが、子供の無事な成長を願った慈愛に満ちた利他性に起源している。

なんとも情けない結論ですね

宮田隆の進化の話より

https://www.brh.co.jp/research/formerlab/miyata/2005/post_000005.html

| 【オスは進化の牽引役: Male-Driven Evolution Theory (オス駆動進化説)】 |

雌雄差の起源

卵と精子の話から始めよう。われわれ人間では、どの国でも平均すると男性は女性より体が大きいが、これは動物全体でいえる特徴ではない。

チョウチンアンコウのオスのように極端に体を小さくしてメスに寄生し、もはや生殖器官化してしまっているような例もある。

さまざまな雌雄間の違いのうちで、動物界を通じてオスとメスを明瞭に区別する基本的特徴がある。

それは配偶子(卵と精子)、すなわち生殖細胞の雌雄差である。

オスの配偶子(精子)はメスの配偶子(卵)に比べてサイズが極端に小さく、ヒトの場合、卵は直径0.15mmほどだが、精子は長さにして0.06mm程しかない。形態的にも明瞭な違いがある。

卵は球形で、将来の胚の発生に必須の養分が詰まっている。

精子は頭部にエネルギー変換装置のミトコンドリアをぎっしり詰め込み、鞭毛まで備えることで高い運動能力を獲得している。

こうした運動性は、精子間の競争を勝ち抜き、卵を見つけて速やかに結合する上で有利な形質である。

配偶子の生産様式も雌雄間でだいぶ違っている。

ヒトの場合、発生の比較的早い時期に600万個ほどの卵が一斉に作られる。

その後は卵の生産はなく、生殖年齢に達すると1つずつ排卵する。一方、精子は生殖年齢に達した時点で作り始められ、その後連続的に作られる。一回の射精で億の単位の精子が放出される。

なぜ配偶子間でサイズも数もこれほどまで違うのであろうか。

これには現在もっともらしい説明がある。どの生物も配偶子が極端に違っているわけではない。

カビの仲間では同形配偶(isogamy)といって、有性生殖は見られるものの、配偶子の雌雄差は見られないものがある。

おそらく配偶子の原始的形態はこんなものであったと想像される。

雌雄の区別のない同形の配偶子の一つに突然変異が起き、平均よりわずかに大きな配偶子が現れたとしよう。

この変異は平均的なサイズの配偶子に比べて子孫を残す上で有利に働いたと思われる。

なぜなら大型配偶子に由来する胚は平均よりも十分な食物の供給が得られるからである。

こうして大型の配偶子が広まり、より大型の配偶子へと進化していったと考えられる。

こうした大型の独立栄養的配偶子が進化していく状況下で、平均よりわずかにサイズが小さい配偶子が現れる。

サイズを節約した分、数を増やすことが可能になる。

この配偶子が取った戦略は大型の配偶子とうまく合体して食物供給の豊富な胚へと分化することで、自身のDNAを首尾よく残していこうという、いわばたかり的戦略である。

その結果、無駄を省いてより小型になり、配偶子の数もますます増加していったであろう。

精子の数が増えると精子間競争が激化し、速やかに卵と合体するために運動性を高める方向へと進化していったと考えられる。こうして精子は従属栄養的配偶子への進化の道を突き進んだのだ。

将来の胚が正常に発育するための十分な栄養を貯めこんだ大型で独立栄養的な配偶子への進化という卵の戦略と、卵との合体を高める方向への従属栄養的な配偶子への進化という精子の戦略とが、配偶子の形態と生産様式に著しい雌雄差をもたらしたのである。

オスの起源はたかりと利己性にあり、一方メスは、自身のDNAを残すという点では利己的だが、子供の無事な成長を願った慈愛に満ちた利他性に起源している。偶然とはいえ、この最初の戦略が尾を引き、「三つ子の魂百までも」のことわざ通り、その後の形態と行動の雌雄差全般に色濃く反映するに至った。

(後略)

|

|

||

藻類から陸上植物への進化を遺伝子レベルで解明

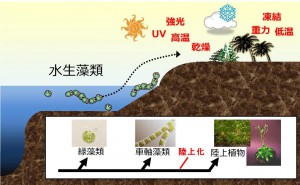

植物は少なくとも約5億年前には陸上に進出していたと考えられています。それまで植物が生活していた水中とは異なり、陸上は乾燥や強い紫外線、大きな温度変化、重力、栄養の欠乏など極めて厳しい環境であったと考えられます。そんな外圧の中、植物がどのようにして水中で生活していた藻類から進化し陸上環境に適応していったのか?

藻類と陸上植物の中間的な存在である車軸藻植物門「クレブソルミディウム」のゲノムを解析し、藻類から陸上植物に至る遺伝子の進化過程を、日本のグループが解明。

東工大ニュースhttps://www.titech.ac.jp/news/2014/027778.htmlより。

藻類から陸上植物への進化をつなぐ車軸藻植物のゲノム配列を解読

■ 要点

・藻類と陸上植物の中間的な存在である車軸藻植物門クレブソルミディウムのゲノムを解読し、藻類から陸上植物に至る遺伝子の進化過程を解明

・クレブソルミディウムは、藻類でありながら、植物ホルモンや強い光に適応するための遺伝子など、植物の陸上進出に重要と考えられるシステムの一部をすでに獲得していることを示した

■ 概要

東京工業大学バイオ研究基盤支援総合センターの堀孝一CREST研究員、地球生命研究所/生命理工学研究科の黒川顕教授、バイオ研究基盤支援総合センター/地球生命研究所の太田 啓之教授、かずさDNA研究所、理化学研究所を含む研究グループは、藻類と陸上植物の中間的な存在である車軸藻植物門「クレブソルミディウム」に着目してゲノム解読を行い、藻類から陸上植物に至る遺伝子の進化過程を解明した。

それを他の藻類や陸上植物と比較して、藻類から陸上植物に至る過程でどのように遺伝子が多様化したのかを明らかにした。またクレブソルミディウムの祖先が陸上環境に適応するための原始的なストレス応答システムを獲得していたことを突き止めた。

解読したゲノム情報は生命が陸上に進出し発展を遂げた過程を詳細に解明するための重要な基盤となる。また、クレブソルミディウムは藻類と陸上植物の中間的な性質を持つため、両方の架け橋として、その遺伝子情報を藻類の培養技術、物質生産技術に応用することも期待される。

この研究はかずさDNA研究所、国立遺伝学研究所、理化学研究所、東京大学などと共同で行った。成果は、2014年5月28日付で英国科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載される。

■ 研究成果

植物の陸上への進出は、生命の進化において、陸上での十分な酸素や栄養分の提供のために必須の過程であったと考えられている。そこで、同研究グループは植物が陸上に進出した初期の要因を遺伝子のレベルで明らかにし、陸上植物が地球の生態系において重要な位置を占めるようになった過程を解明することを目指した。

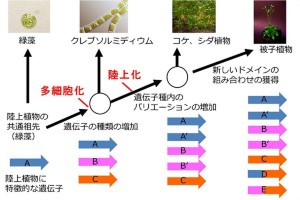

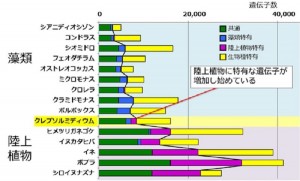

まず、クレブソルミディウムのゲノム配列のほぼ全域を解読し、そのゲノム情報から、約1万6千遺伝子を推定した。次に、ゲノム解析が完了している他の藻類や陸上植物と比較した。その結果、クレブソルミディウムは単純な藻類の形態を持つにもかかわらず、これまで陸上植物に特有と考えられてきた遺伝子やタンパク質ドメイン(注1)を数多く保有していることがわかった(図1)。このように遺伝子全体を比較することで、藻類からクレブソルミディウムの祖先が生まれ、原始的な陸上植物、さらには陸上環境に高度に適応した種子植物が形成された過程で陸上植物に特徴的な遺伝子がどのように増えていったかについて、次のような過程が明らかとなってきた。

(1)より単純な藻類では遺伝子の数が多いほど、多くの種類の遺伝子を持っており、緑藻からクレブソルミディウムの祖先が生まれる際に、新たな陸上植物に特徴的な遺伝子やドメインを獲得した

(2)コケ、シダ植物のように陸上環境により適応し、組織や器官の分化が形成されるには同じ遺伝子種内のバリエーションを増加させ、細かな機能調節や発現調節を可能にした

(3)最終的に現在の種子植物のような高度な陸上環境への適応と組織分化を可能にするには、すでに獲得したタンパク質ドメイン同志の組み合わせによって新しい組み合わせを生み出し、より新しい機能をもつ遺伝子を生み出したことが重要であった-と考えられる(図2)。

次に研究グループは、この過程の中で、緑藻からクレブソルミディウムの祖先が生まれる際に、どのような遺伝子が獲得されたのかを解析した。比較した生物種の中で陸上植物とクレブソルミディウムのみがもつ1238遺伝子(7.7%)の機能を予測すると、転写因子、情報伝達、ストレス応答、細胞壁、植物ホルモンに関連する遺伝子が多く含まれていることが分かった。

中でも植物ホルモンは現在の陸上植物において成長の制御や環境変化への応答に関わる重要な物質である。実際にクレブソルミディウムに存在しているかどうか測定した結果、陸上植物で、成長に関係するオーキシンや、乾燥などのストレスに応答するアブシシン酸などの植物ホルモンが検出された。

これらの植物ホルモンがクレブソルミディウムにおいてどのような作用をもっているかは、まだ明らかではないが、その情報伝達経路が部分的ながら既に存在しており、クレブソルミディウムが現在の陸上植物につながる原始的な植物ホルモン応答のシステムを持っていることが予測された。

その他にも多細胞化に繋がる遺伝子や、陸上植物に特異的な光合成の環境応答に関わる遺伝子を持っていることも明らかになった。以上のことから、クレブソルミディウムはシンプルな形態でありながら、陸上の様々なストレスに適応するための始原的なシステムを備えていることが分かった。陸上植物の祖先は、そのようなストレス応答システムを複雑に進化させて行くことで厳しい陸上環境に適応していったと考えられる。

■ 背景

46億年の地球の歴史において、地球環境と植物は常に密接な関係の基に発展してきた。植物は生産者として生態系を支えるだけではなく、酸素の発生や二酸化炭素の消費や土壌の形成など、地球環境や生物多様性に大きな影響を与えている。その歴史の中で植物の陸上進出は陸上を様々な生命が活動できるようになった原動力のひとつであり、現在の生物多様性をもたらす礎となったと考えられている。

植物は胞子の化石などから少なくとも約5億年前には陸上に進出していたと考えられている。しかしながら、それまで植物が生活していた水中とは異なり、陸上は乾燥や強い紫外線、大きな温度変化、重力、栄養の欠乏など極めて厳しい環境であり、植物がどのようにして水の中で生活していた藻類から進化し陸上環境に適応していったのかは大きな謎である。

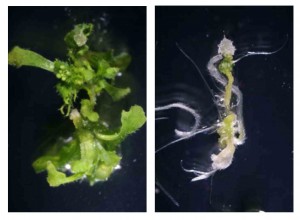

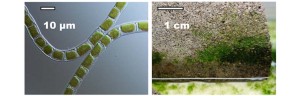

東工大の太田教授をリーダーとする研究グループは、藻類の中で、陸上植物の祖先に最も近いグループである車軸藻植物門の遺伝子を調べることで、植物の陸上進出の謎を解明できると考えた(図3)。車軸藻植物門にも様々な藻類が存在するが、研究グループは糸状性の単純な形態をしたクレブソルミディウム(Klebsormidium flaccidum NIES-2285)に着目した(図4)。クレブソルミディウムは車軸藻植物門の中でも、進化の比較的早い段階で分かれたグループだ。またクレブソルミディウムは湿ったコンクリート壁などにも見られる、陸上でも生育できる気生藻類の一種である。よって陸上進出が起きる前の準備段階にある原始的な植物の特性を備えていることを期待し、ゲノム解析(注2)を開始した。

図1. 15生物種の遺伝子を、藻類特有な遺伝子、陸上植物特有な遺伝子、共通している遺伝子、その生物種にしかない遺伝子に分類しグラフ化した。

クレブソルミディウムは他の藻類と異なり、陸上植物に特有と考えられていた遺伝子をすでに数多く持っていることが分かる。(1238遺伝子,7.7%)

図2. 他生物とのゲノム比較から推定される遺伝子の多様性の獲得

植物が陸上化し、遺伝子の多様性が獲得される過程を示した。クレブソルミディウムの祖先が生まれた段階で、陸上環境に適応するために必要であろう基本的な遺伝子パーツの多くをすでに獲得しており、陸上に進出する原動力となった事が推定された。

図3 植物の陸上進出と車軸藻植物の関係

緑藻から車軸藻植物が進化し、車軸藻植物の中で厳しい陸上環境に適応した藻類が現在の陸上植物の起源となったと考えられている。

図4 (左)クレブソルミディウムの顕微鏡写真、(右)コンクリート片に生育させたクレブソルミディウム

(以上)

生物の基本要素の反エンタルピー増大(秩序化・統合化)過程をになう微生物

前回に続き、生物の基本要素の反エンタルピー増大(秩序化・統合化)過程をになう始原生物(微生物)について

外部エネルギーを利用して二酸化炭素から糖やアミノ酸をつくる微生物

光合成生物(太陽光をエネルギー)と化学合成生物(水素や硫黄などの化学物質をエネルギー)及び電気合成物(電気をエネルギー)があり、そのうち有益な微生物を紹介します。

http://sciencejournal.livedoor.biz/archives/5664054.html より

CO2を吸収し有機物に変える微生物や、H2を生成する微生物。

知っての通りCO2は地球温暖化の原因となる。H2は次世代に期待されているエネルギー源である。そんなに都合のよい微生物が存在するのだろうか?しかし、CO2を吸収するのは植物が行っていることであるし、そういう微生物もたくさん存在する。水素生産菌も決して特殊な菌ではなく、土壌やシロアリなどの体内にも普通に存在している。嫌気性の細菌だ。

【CO2から石油を合成する細菌】

人類が放出した二酸化炭素を逆に石油に変え、生態系のバランスを取り戻す微生物が、静岡の油田のまっ黒なタールの中にいた。それが、大阪大学が発見した、廃液処理などに活躍しているシュードモナス属の細菌の仲間である。

この細菌は、エネルギー源としての石油が豊富にあるときはそれを取り込み、石油がない環境では二酸化炭素を還元し、石油を合成してため込む。今後、遺伝子解析を進め、遺伝子操作で石油生産能力の高い新種ができれば、と考えている。

酸素も光も必要とせず、二酸化炭素と水素を利用する生物が、進化のなかでどのような位置づけになるのか興味深い。

【水素細菌】

水素細菌(Hydrogen-oxidizing bacteria)とは、遊離の水素を酸化し、その反応によって生じるエネルギーを利用して、炭酸同化を行う化学合成細菌の総称である。

土壌や海洋などの自然環境中に存在する。Alcaligenes属やPseudomonas属、Bacillus属、あるいは好熱性のHydrogenobacter属など、多様な分類群に属する細菌が含まれる。

光合成細菌を用いた水素生産は、太陽光を利用可能なこと、基質に未利用資源である有機性廃水やバイオマスなどを利用可能なことから、環境浄化とクリーンエネルギー生産を同時に行うシステムの構築が可能である。

【水素生産菌】

水素生産菌は決して特殊な菌ではなく、普遍的に存在していると考えられる。土壌やシロアリなどの体内にいる。嫌気性の細菌とされる。

発酵条件で鍵となるのはメタン生成菌など、他菌種の活動を抑え、水素生産菌に適したpH値、温度等の培養条件を維持することにある。

一般的に下水消化汚泥を水素発酵の種菌として用いる場合には生成した水素は速やかに水素資化性のメタン生成菌によって消費されることから水素回収は困難であるといわれ、このような水素資化菌の活動を抑制する方法として熱処理や酸処理などの改質法による水素資化性メタン生成菌の死滅が有効であるとの知見があるが、未改質の下水消化汚泥を用いて水素発酵を行っても発酵槽内のpH値を制御することによりメタン発酵反応を抑制することで水素生成汚泥として利用できるとの知見もある。

メタン生成菌の増殖に適するpH6.8∼7.5よりも低い4.0∼6.8が水素生産菌の活動には望ましいとされる。温度条件は他の菌種が活動しにくい50℃でも活動が確認される。

【極限環境生物を発見!地球最深部マリアナ海溝で新種の細菌・南極の昭和基地で新種の菌類2種】

http://sciencejournal.livedoor.biz/archives/5320729.html より

常識では考えられない生物たち

地球では常識では考えられない環境でも、まだまだ未発見の生物が多数存在する。 実際に、さまざまな環境で生物が成育している。例えば深さ10000mの深海にある、海底堆積物内にこれまでは数が少ないと考えられてきたアーキア(古細菌)が大量に生息していることが発見されている。

地球の上空、高度12000mの成層圏からも航空機を用いた採集標品から、1立方メートルあたり約1個の細菌が検出されている。その菌を調べたところ、これまでに知られている中でもっとも高い紫外線耐性を示した。

インド洋の深海、水深2450mの熱水噴出口からは122℃の高温、200〜400気圧もの高圧で生育できる微生物が見つかった。

【電気で生きる微生物】

http://www.riken.jp/pr/press/2015/20150925_1/ より

-微生物が持つ微小電力の利用戦略

太陽光が届かない深海熱水環境に電気を非常によく通す岩石が豊富に存在することを見出しました。そして、電気を流す岩石が触媒となり、海底下から噴き出る熱水が岩石と接触することで電流が生じることを発見しました注1),注2)。これらを踏まえ、海底に生息する生物の一部は光と化学物質に代わる第3のエネルギーとして電気を利用して生きている。

植物は動物とまったく違った音を出して会話をしている!

植物も動物と同じように外圧に適応して進化してきた生物であることは言うまでもありません。植物にも人間と同じように五感がすべて備わっており、人の「知性」のようなものが存在しているといいます。>「植物の外識機能から、「知性」とは何か?を考える」

そして、なんと、植物も音や化学物質を使ってコミュニケーションを取っているという。そんなことが研究結果より分かってきました。

以下、ディスカバリーチャンネル http://news.line.me/issue/oa-dnews/483b672d5f3a より、植物の会話について紹介します。

植物は動物とまったく違った音を出して会話をしている

植物も音や化学物質を使ってコミュニケーションを取っているそうだ。にわかに言われても信じがたいかもしれないが、人間には聞こえない、見えない方法で、植物は日々仲間に危険を知らせたり、栄養素をやり取りしているらしいことが数多くの研究結果からわかってきている。

ここでは「音」「地下茎ネットワーク」に焦点を当てて、植物の会話に聞き耳を立ててみようと思う。

●まったく別の進化

植物と動物はおよそ15億年前に共通の祖先から分岐して別々の進化の道を歩んできたと考えられている。光合成の能力を手に入れた植物は、定住して自給自足の生き方を選んだ結果、地球上のあらゆる環境に適応して繁栄し続けている。New Yorkerの記事によれば、陸上のバイオマスのじつに99%を植物が占めているそうで、植物の生き方がいかに理にかなったものかを立証しているといえるだろう。

地に根を下ろして動かない植物は、一見受け身で無反応のように見える。しかし、動けないからこそ、植物は自分が置かれた環境に対して能動的にはたらきかけていることが徐々にわかってきている。その感覚機能は15にものぼるそうだ。それは私たち人間にも備わっている嗅覚、味覚(空気中、あるいは自分の葉についた化学物質に反応する)、視覚、触覚、聴覚に加えて、光、水、重力、温度、土壌、栄養分、毒素、微生物、草食動物(敵)や、仲間の植物からのメッセージを感知できるそうだ。

たとえば、マメ科のつる植物はほかの植物に巻きひげを絡ませて成長する。支えになりそうな樹木がどの方角にどのぐらい離れて立っているかを正確に把握し、無駄な動きを一切省いてまっしぐらにそちらに延びていくという。「目」という器官を持たない植物が、一体どのように支柱を探しているのだろうか?

●植物は音を出し、音を聞ける

こんな仮説がある。植物はその頂部から、あるいは根の先端部分から音を出し、その反響を頼りに周りのものの位置関係を探っているというもの。コウモリも使うエコーロケーションだ。イタリアの植物学者、ステファノ・マンクーゾ氏によれば、植物の細胞は成長する際に低い「カチッ」という音を出す。この音の反響を使ってエコーロケーションを行っているとも考えられるという。

別の植物学者、モニカ・ガリアーノ氏は、精密機械を傾けてトウモロコシの根から220ヘルツの小さな「ハミング音」を確認した。さらに、同じ周波数の音をトウモロコシに聞かせると、根が音の方向へ近づいてきたそうだ。根の出す音は地中でかき消され、人の耳には聞こえないものの、植物同士のコミュニケーションに使われているのではないかと推測される。

また、こんな研究もある。甘い香りのハーブとして親しまれているフェンネルだが、じつはとてもしたたかな植物で、まわりに生える他の種類の植物に対して成長を弱める化学物質攻撃をしかけるそうだ。そんな強気のフェンネルに箱をかぶせて化学物質を遮断したうえで、そのとなりにトウガラシの苗を置いた実験では、結果的にトウガラシの成長が早まったとされる。研究者の分析では、フェンネルが出す特定の音を聞きわけたトウガラシの苗が、自分を守るために成長を早めたのではないかとみられている。

●根っこのネットワーク

さらに驚くことに、植物は根っこのネットワークを使って地中で他の植物とコミュニケーションをとっているという。それはあたかも人間が開発したインターネットの世界のように地下茎でつながり、化学物質による情報のやりとりや、栄養素の貸し借りまでが行われているとされる。そしてその情報のやりとりに役立っているのが、植物の根に宿って栄養素の分解を助ける菌類ではないかといわれている。

森林生態学者、スザンヌ・シマード氏は、森の中のモミの木に炭素の放射性同位体を注入し、ガイガーカウンター片手に炭素がどのように広がるかを観察した。数日の間に炭素は森中に広まり、30メートル離れた木にも確認された。古い木はハブのような役割をもっており、多い場合は1本の木が47本もの植物につながっていたそうだ。

このワールドワイドウェブならぬ「ウッドワイドウェブ」により、森の一部が害虫に襲われた場合でもいち早く仲間に危険を知らせたり、炭素、窒素、水など植物に必要な要素をシェアしたりするのに活用されていると考えられる。ネットワークを通じて森全体が健康になれる仕組みは、明らかに植物同士の意図的なコミュニケーションを意味している。

●偉大な植物たち

植物が動物に先駆けて上陸したのがおよそ5億年前と言われている。そのころの地球の大気は温暖化ガスの二酸化炭素に満ち、とても生物が上陸したところで生き残れる環境ではなかった。

陸に上がった最初の植物は地表を緑で覆いつくし、光合成の活動によって徐々に大気を酸素に変えて、地球冷却化を引き起こした。こうしてようやく動物の上陸が可能となったのだ。

人間は、そして動物すべては、いまも植物に依存して生きている。植物なしでは衣食住はおろか、毎秒吸い込む酸素さえも充分に確保できないだろう。そう思うと、植物に敬意を感じる。そしていずれ植物と人間とで会話できるとしたら、この感謝をうまく伝えられる日も来るだろうか。

(以上)

タンパク質合成も、中心体による核内DNA配置に依存している

1953年の「DNAの二重らせんモデル」の発見を境に、それまでの研究されていた数々の生物学の所見は見向きもされず、DNAのみが遺伝情報を司る、全生物を貫く基本原理であるとした考え方一色になった。

1953年の「DNAの二重らせんモデル」の発見を境に、それまでの研究されていた数々の生物学の所見は見向きもされず、DNAのみが遺伝情報を司る、全生物を貫く基本原理であるとした考え方一色になった。

これは、生物は物質であるDNAを起点とした機械であり、それだけで生物を説明できるという単純で大柄な論理として世に広まった。

他方、これ以前の研究は、生物の複雑性を真正面からとらえた、生きた細胞全体が遺伝の秘密をもっているという理論も多く存在していた。

現在でもその一つとして、DNAによらないエピジェネティクス理論と呼ばれる細胞質遺伝も事実として確認されている。

この2つの論理からいえるのは、DNAだけで生物が形成されるのであれば、進化はほぼ突然変異でしか成立しないが、細胞質遺伝であれば、絶え間ない外圧に適応し、それを次世代の子孫に伝えることが可能な、外圧適応体としての生物の姿を論理的に説明できることである。

また、それ以外にも、生体内では変異しやすいRNA(及びその構成物質であるリボ核酸)が決定的な役割を持っていおり、固定的なDNAはそれに従属した物質でしかないという視点も重要だ。

これからも、DNAだけでは不可能な外圧適応体としての生物の可能性が見えてくる。