2018-12-31

音楽は、私たち人間に様々な感情や活力を与えてくれます。ストレス社会と言われる現代において、ストレスを和らげたり、日々の作業を快適なものにしてくれる音楽とは、どんな音楽なのでしょうか?

その秘密はリズム(拍子)にあるようです。4拍子、2拍子よりも「3拍子」の方がヒトの心身に良い影響を与えるという興味深い記事を紹介します。

脳科学メディア http://japan-brain-science.com/archives/1351 より、以下転載します。

1.リズムや音楽がヒトの心身に与える影響を調べた実験

聖隷クリストファー大学の研究チームは、健常な成人男性を対象に2拍子、3拍子、4拍子の音をランダムに聞かせて各拍子における心拍変動を測定した。その結果、すべての拍子で副交感神経活動(※血圧や心拍数を下げたりする、安静時に働く活動)が平常時と比べて増加した。また、3拍子の聴取によって心拍数が減少したことから、3拍子は他の拍子に比べて副交感神経の活動を促進させる特徴をもち、生体調整に与える効果が大きいことが分かった。

この実験では、音のテンポ(間隔時間)が生体に与える影響として、1秒より遅いテンポは生体に大きな変化を与えないが、0.8秒より速いテンポは生体に緊張と不快感を与えることが分かっている。そこで、音楽の重要な構成要素のひとつであるリズムが生体に与える影響を2拍子、3拍子、4拍子の聴取時と平常時で比較することで、拍子の違いが自律神経系(=副交感神経と交感神経(※血圧や心拍数を高めたりする、激しい運動時に働く活動))に与える影響を確認する実験も行われた。

その結果、平均値は3拍子、4拍子、2拍子の順に平常時よりも増加した。すなわち、音の聴取によって副交感神経活動が増加する傾向を示した。一般に、副交感神経と交感神経は拮抗する作用をもつと考えられているが、この研究においても、音の聴取は副交感神経活動を増加させ、交感神経活動を抑制させる機能をもつことが分かった。副交感神経活動の促進はストレス受容後の回復に効果があるという報告から、3拍子の音楽は4拍子の音楽と比較してストレス受容後の回復に対していっそうの効果があると考えられる。

2.なぜ3拍子がヒトの心身に良い影響を与えるのか

3拍子のリズムは、ヒトの心理・脳、そして身体に良い影響を与える。これには、ヒトの心臓の鼓動が関係していると考えられている。

2-1. ヒトが生まれながらに知っているリズム

心臓の鼓動は、一般的には2拍子と考えられがちだが実は3拍子である。

心臓の鼓動のリズムを言語化すると、『ド・ク・ン』でひとつの節になる。すなわち、心臓の鼓動のリズムは『ド・ク・ン』『ド・ク・ン』『ド・ク・ン』である。(一般的にイメージされがちな2拍子の『ドクン・?』『ドクン・?』は誤り)

心臓の鼓動は3拍子であり、ヒトは生まれる前からこの3拍子を聴いているために、ゆったりとした3拍子の音楽を聴くと心が落ち着くと考えられている。なお、日本では日本語の性質(※母音と子音がひとつの音になり、ひとつの言葉(文字)にひとつのリズムが割り当てられることが多いという性質)上、4拍子の音楽が主流となっている。これに対して、中世のヨーロッパや現在のアフリカ・中南米などでは3拍子の音楽も多くみらえる。

音楽学者の塚田健一氏は、自身の著書『アフリカの音の世界』にて以下のようなことを書いている。

“「太鼓の音は心臓の音だ」アフリカの人々はよくいう。そういえば、アフリカの音楽は三拍がひとまとまりになって聞こえてくる曲が多い。もしそうだとすると、アフリカの人々はいつも心臓の(中略)音など聞いているのだろうか。それはおそらく、狩りのときだろう。森の中で獲物にねらいをさだめて、じっと息を凝らす。まわりは無音の真空状態となって、自分の体内の音だけが浮き上がって聞こえてくる。心臓の鼓動だ。”

これを裏付けるように、ジャズミュージシャンであり大学の准教授でもある坪口昌恭氏は自著『アフリカ音楽分析――ジャズのルーツとしてのポリリズムと音律――』の中で

“アフリカン・ポリリズムの特徴として、一見8 分や16分音符の譜割りに感じられるが、実は1 拍を3 連符で分割し裏拍にアクセントがあるようなものが多い。”

“4分3連、8分3連、8分と、オーソドックスなポリリズムの要素で成り立っている”

として、アフリカでは3拍子(3連符)が多いことを研究によって明らかにしている。

これに対して、日本人にとっては昔から4拍子の音楽になじみがあり、現代になってもその傾向は変わっていない。J-POPのランキングで上位の多くは、4拍子系で占められている。

2-2. 『3拍子』の軽快さと安らぎ

ヒトの身体が左右対称であることを考えると、例えば歩きながら『1、2、3、4』と数えると、手足は“右、左、右、左”となって収まりがよい。これに対して、3拍子であれば“右・左・右”、“左・右・左”となり、拍の出だしで手足が右、左と変化するので躍動感が出る。こうした理由から、ややアップテンポの3拍子は踊りのリズムに適しており、軽快さを感じさせる拍子となっている。3拍子で代表的な曲としては、ヨハン・シュトラウス2世のワルツ『春の声』があげられる。

3拍子は体が自然と動き出す踊りのリズムであると同時に、テンポを落とことでと安らぎを与える音楽にもなる。代表的な曲としては、同じくヨハン・シュトラウス2世の作曲した『美しく青きドナウ』がある。

なお、作曲家のバッハは3拍子で安らぎの雰囲気を作るのが得意だったといわれている。代表曲のひとつが『メヌエット』である。

日本人になじみのある曲の例では、『ふるさと』や、童謡の『ぞうさん』などがあげられる。

3.『ストレス対策』と『作業の効率化』のために

ヒトの心臓の鼓動が3拍子であるため、3拍子は安らぎを感じさせるリズムとなる。また、テンポを速めることで軽快さ感じさせることもできる。それゆえ、ストレスを和らげるという目的や、作業効率を高めるという目的であれば、3拍子の音楽が適している。

優雅に時を過ごしてストレスを解消するのであれば、オーケストラで軽快に演奏されるヨハン・シュトラウスの『春の声』や『美しく青きドナウ』が、そして静かな環境でのんびりかつ集中して作業に取り組むのであれば、ややスローテンポで音色の数も控えめなバッハの『メヌエット』がおすすめといえる。

音楽心理学や脳科学の観点から、音楽がヒトの心や身体にどのような影響を与えるのかが解明されつつある。ヒトの健全な生活の実現のために、音楽はもはや不可欠な要素であるといっても過言ではない。

20万年前に誕生したホモサピエンス(現代人)は、抽象的な思考が可能になったと言われている。具体的には動物の骨や牙での装飾や楽器制作、25000年前には洞窟の壁画を描くようになっている。他の霊長類と比べても大脳容量はさほど大きくなってないにも拘らず、視覚・聴覚という膨大な外界情報を基に認知・思考・判断そして抽象化する機構は解明されていなかった。

事実として、ヒトは無数ある自然現象等を数式等でモデル化する能力(法則化、構造化を大脳連合野で行う)を持っていると考えられる。これにより大脳容量は大きくしなくても対応できる。膨大な情報(無数の式)を簡単な式で表し、将来予測をして対応する。これは、生物そのものが持っている情報エントロピーの収束化機能(外界適応機能)と言える。

その大脳構造「五感で捉えた多数の感覚情報を大脳皮質で統合する機能:大脳皮質の入り口で、すでに多種の感覚情報が処理されていることを発見」とのプレス発表がありましたので転載します。

奈良先端科学技術大学院大学のプレス発表

http://www.naist.jp/pressrelease/2018/12/005468.html

大脳皮質の入り口で、すでに多種の感覚情報が処理されていることを発見~「早い情報処理」の謎解明に期待~

【概要】

知覚を担当する脳の大脳皮質のうち、その入り口にある初期大脳皮質では、視覚など複数の感覚情報それぞれに対応する神経細胞が別々に処理するだけで、複数の情報の統合は高次の部位にまかせる、とされていましたが、詳細は不明でした。奈良先端科学技術大学院大学(学長:横矢直和)先端科学技術研究科バイオサイエンス領域神経機能科学研究室の駒井章治准教授は、初期大脳皮質にも複数の情報に同時に反応して統合する神経細胞があり、素早く情報処理していることを明らかにしました。

私達が受けるほとんどの情報は脳の深いところに位置する視床を通り、例えば皮膚感覚は一次体性感覚野、視覚は一次視覚野というように初期大脳皮質にまず送られます。様々な情報は分解されそれぞれの担当部位に送られ処理されるわけです。視覚情報の場合は幾つかの部分に分解され、これが統合されて様々な物体や顔を認識しているとされています。また幾つかの異なる種類の情報が互いに影響し合うことも報告されていますが、脳のどの領域で統合されているのかについては未だ不明な部分が多く残されています。

今回の研究では生体脳に対してパッチクランプという電気生理学的な方法を適用することで、単一の神経細胞がどのような情報を受け応答しているのかを詳細に検討し、初期大脳皮質においてすら複数種の情報が数百ミリ秒の早さで入力された後、統合されていることを明らかにしました。今後のより詳細な脳の情報処理の在り方に関する研究により、脳の情報処理、特に「早い情報処理」の理解の一助になると考えられます。

今回の研究結果は米国の専門誌”Plos One”に2018年12月20日付で掲載されました。

【解説】

私達の脳は五感や運動など私達が意識するしないに関わらず、私達に働きかけてくる身体の内外の様々な情報を処理しています。一般にそれぞれの情報は脳内で個別に分類され細かく処理されていきます。例えば音の情報は耳に入ると内耳の蝸牛管で周波数ごとに分類され、それぞれの周波数に選択的に反応するように配置された神経細胞を通して対応する初期大脳皮質の領域に送られ処理されます。視覚情報も部分に分解され、それぞれの部分に対応した脳部位で処理されるように調整されています。さらに他種類の情報が相互に影響し、どちらかの感度を上げたり下げたりするような事例も報告されています。しかし一方でこの様に分解された情報がどの様に統合され認識されるのかについては不明な部分が多く残されています。

【実験結果】

通常初期大脳皮質ではそれぞれ対応する感覚情報のみを処理し、より高次に進むにつれ様々な情報が統合的に処理されるとされていますが、今回の研究ではバレル皮質と呼ばれるマウスのヒゲの感覚情報を処理している一次体性感覚野の一つの神経細胞が耳からの音の情報により反応することが明らかとなりました。さらにその音反応が始まるタイミングはヒゲ刺激による反応に比べて遅く、長く続くこと、また、ヒゲの感覚情報と相加的に作用しうることがわかりました。この様な脳の情報処理の仕組みを少しずつ解明することにより、「早い情報処理」の特性を明確にする一助となることが考えられます。

図:初期大脳皮質の一つの神経細胞で観察されたヒゲ体性感覚応答(上)と音応答(下)図:異種感覚応答の相加作用

算術的に加算したもの(青)と異種感覚のタイミングを合わせて実験的に加算させたもの(赤)はほぼ同じ大きさを示すことが示された。右のグラフは複数のデータを示した。

【背景と目的】

私達の脳、特に大脳皮質では情報はどのように処理されているのであろう。ノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンは脳のシステムには「早い情報処理」と「遅い情報処理」があることを提唱している。「早い情報処理」は系統発生的にも早いもので、多くの動物に保持されていると考えられる。「早い情報処理」システムではどのように情報が処理されているのであろうか。今回はネズミの体性感覚を処理している初期皮質のバレル皮質において、別の感覚である音応答が見出されたので、これを報告した。

【今後の展開】

今回の研究はマウス一次体性感覚皮質において多種情報が処理されており、それぞれの情報は相加的であることが示された。今後のより詳細な脳の情報処理の在り方に関する研究により、いわゆる「早い情報処理」システムの情報処理の理解の一助となると考えられる。

【用語解説】

- 体性感覚野:大脳皮質内の皮膚感覚を受け、処理を行う領域。中でも最初に皮質で感覚情報を受ける領域を一次体性感覚野と呼ぶ。

- バレル皮質:げっ歯類の多くは夜行性のためヒゲを私達の指のように触れる物の感覚を受容する。そのため一次体性感覚野の顔のヒゲに当たる部分が非常に発達しており、ヒゲ一本一本に当たる部分が個別の領域を持っている。特定の染色でその領域を観察すると樽(バレル)の様に見えるため、この皮質をバレル皮質と呼ぶ。

- 多種情報:マルチモーダル情報とも言う。体性感覚や聴覚、嗅覚、視覚といった別の種類の感覚情報が一度に処理される事を言う。

私たちはふつう、庭に生えている花や木に高度な感覚機構があるなどとは思いませんが、実際には、植物にも人間と同じように五感がすべて備わっています。そのふるまいからは、人の「知性」のようなものが植物にも存在しているように見えます。

動物なら暮らす環境を自ら選ぶことができます。 嵐が来ればそれを避ける場所を探し、食料やつがいの相手を求めてうろつき、季節の移 り変わりに合わせて渡りをすることもできます。一方、植物はよりよい環境に移るということができないぶん、多様に変化する気候に順応し、侵害してくる雑草や害虫に抵抗するすべを身に付ける必要から、変化する状況に合わせて生長できるよう、複雑な感覚機能と調整機能を進化させたのです。

しかし、植物には、中枢神経系、つまり体全体を調整している「脳」は存在しません。では、植物の「知性」をもたらせているのは何か? さらに言えば、人の知性にとって「能」とはどんな存在なのか? 今日は、そんな疑問の追求の足がかりとして、植物の外識機能(感覚機能)、知性を取り上げます。

■植物の外識機能

①視覚

植物は生き残るため、つねに移り変わる周囲の環境に敏感でいなければならない。光の方角、量、持続時間、色を知らなければならない。つまり、電磁波を間違いなく感知している。また、光は植物が光合成によってエネルギーを補給するための基本的要素である。そのために植物は視覚能力を強化してきた。

人も電磁波を感知するが、感知できる範囲は限定されている。植物はそれより短い波長のものも長い波長のものも認識する。植物はうまく光を受けるために葉を動かし、体の位置を修正しながら、光の射す方向に向かって成長していく。植物の内部では、いくつかの化学物質が光受容体として機能しており、自分の体の各部分に伝達する事ができる。植物は人より世界を広域に見ていることになるが、それを像として見ているわけではない。植物は光の信号を像に翻訳する神経系をもっていない。そのかわり、光の信号を生長のためのさまざまな指示に翻訳している。

②嗅覚

植物は大気中の揮散性物資を検知し、その信号を生理的反応に変換している。これはまさに、嗅覚と考られる。植物のにおいの感覚器は、体全体に散在している。細胞の表面には、揮発性物質をとらえる受容体が備わっている。植物は「におい」の微粒子(BVOC)によって、周囲の環境から情報を得たり、植物同士や昆虫とのコミュニケーションをはかったりしている。BVOCには、植物用のSOS信号も含まれており、危険が迫っている事を、近くに生えている植物に警告する。警告を受けた植物は、例えば虫の攻撃に対抗し、葉を消化できなくする化合物を出したり、その葉を有毒にする化合物を作り出したりする等の防衛行動をとる。

③味覚

植物の味覚は、栄養素として使われる化学物質を取り込む受容体の事を指す。植物の根は地中でそうした化学物質(硝酸塩、リン酸塩、カリウム等)を探しまわる。さらに最近の研究では、植物の世界では、動物から栄養を摂取する事がかなり広範に行われている事がわかっている。例えばつる植物は、巻きつくことのできるフェンスに触れたとたんに急成長を開始する。ハエトリグサは葉の上に昆虫がやっていくると、葉を閉じて捕食する。植物の表皮細胞には特別な受容体が一杯で、植物が何かに触れたり、振動が届いたりした時に受容体が作動する。

④触覚

植物はさわられたことを知っている。いつさわられたかを知っ ているだけでなく、触れたものが熱いか冷たいかまで区別でき、風に枝が揺れたときも それがわかる。植物の表皮細胞には特別な受容体が一杯で、植物が何かに触れたり、振動が届いたりした時に受容体が作動する。つる植物は、巻きつくことのできるフェンスに触れたとたんに急成長を開始する。ハエトリグサは葉の上に昆虫がやっていくると、葉を閉じて捕食する。

⑤聴覚

植物は蛇やミミズのように耳介をもたない動物と同じように、土の振動によって音を聞く。音を聞く能力は、植物の体全体が持っている。植物の感覚は人間よりもずっと鋭く、私達の持っている五感以外に、少なくとも15の感覚を備えている。例えば植物は、重力、磁場、湿度を感じて、その量や大きさを計算できるし、いろいろな化学物質の土壌含有率も分析できる。こうした感覚は根や葉に備わっている。

■植物の知性とは?

進化を通じて、植物は個々の器官に機能を集 中させずに、体全体に機能を分散させたモジュール構造の体を作り上げてきました。これは、体の各部分を失っても、個体の生存が危険にさらされることがないための根本的な選択です。植物は、 肺も、肝臓も、胃も、膵臓も、腎臓も持ちませんが。それでも、それらの各器官が動物において果たしている機能すべてを、植物もきちんと果たすことができます。

植物は、信号を伝える3つのシステム(電気、化学物質、水)を持ち、一つの植物内部で互いに補いあって機能しています。これらのシステムが協力しあうことにより、短い距離であれ長い距離であれ、多様なタイプの情報が伝えられ、それによって植物の健康バランスが保たれ、生命がが支えられます。

植物は、知的機能を管理する特別な器官をもっていないので、群れを作るほかの多くの生物によく見られる、「分散知能」という形式を発達させています。分散知能のもとでは、生物の各個体が集まって群れを作るとき、個体そのものには存在しない性質が全体として現れる現象です(「創発」という)。

これは、アリやハチ、シロアリといった社会性昆虫のにも見られるという現象で、個々の行動の相互作用は単純で,例えば,アリの場合,別のアリが残したにおいを追うだけだ。しかし,集団として見ると,餌(えさ)場までの無数の経路のうち,最短のものを選ぶといった難しい問題に答えを出している。社会性昆虫に共通のこうした性質は「群知能」と呼ばれるものの一種です。

こうした創発行動に関しては、植物と動物はよく似ていますが、大きなちがいもありす。動物の 場合は、人間、哺乳類、昆虫、鳥などの個体が多数集まることで群れが形成されまう。けれども 植物の場合、創発行動は、植物の一個体だけでも(つまり一個体の根のあいだで)起こりうる。ようするに、植物の個体一つひとつが、一つの群れ(コロニー)そのものなのです。

■「ニューロン(脳)中心主義」からの脱却

地球上に植物が出現したのは5億~10億年前だとされているので、それより前に人と植物の共通祖先がいたことになります。現在の植物も人も、それぞれ10億年かけて進化してきている。そう考えれば、定住の生活を選んだ植物は、人とは 異なる豊かな感覚や知覚があることは不思議でも何でもありません。

このように、植物が知性を持っていることは疑いの余地はないにも関わらず、植物の知性を否定するのは、根拠のない「ニューロン(脳)中心主義」にほかならないと思います。植物は、人のような脳は持っていないものの、周囲の環境からの刺激に対して、適切に対応することができます。植物は自分の廻りに何があるのか?何がおきているのかを知っているのです。

確かに「脳」というシステムは複雑ですが、だからといって脳だけが特別だとは言え無いはずです。そもそも、人の脳が他の生物のそれに類 する仕組みよりすぐれているという前提は正しいのかも考える必要があります。人類は脳を発達させたおかげで他の生物を支配する力を得たかもしれませんが、その発達した脳のせいで、怒りや憎し・みといった負の感情にとらわれ、無益な争いをするなど、不幸になっている面もあることは事実です。

「脳」の有無といった植物と動物は違いからではなく、「知性」という共通点を比較することで、知性とは何か?、脳にできること/出来ないことは何か?といったことも見えて来るのかも知れません。

[参考]

『植物はそこまで知っている』著:ダニエル チャモヴィッツ

『植物は〈知性〉をもっている 20の感覚で思考する生命システム』著:ステファノ・マンクーゾ、アレッサンドラ・ヴィオラ

ヒトの脳構造(外識機能と内識機能)はどうなっているのか?

ヒトは外部環境(情報)をどの様に知覚し、情報の統合化を行い価値判断しているのか?を追求する為に脳の進化を調べました

>今から5億年前に生命が獲得した神経管は、進化を経て“脳”となった。脳は生物の進化と共に新たな領域を形成し、機能や役割を生み出していった。こうして魚類、両生類、爬虫類、哺乳類、そして霊長類へと進化を遂げ、5億年という歳月を経て現在のヒトの脳へと進化した。

脳科学メディアから転載しました

~http://japan-brain-science.com/archives/112

脳の進化の5億年~誕生からヒトまでの軌跡

地球上に存在する全ての動物は、脳を持つ。動物は脳を持つことで、高度な情報処理を可能としている。たとえば、心臓の動きや呼吸、消化、代謝のような生命活動を維持する機能を実現している。また、ヒトのように脳が極めて高度に発達した動物であれば、記憶・認知・想像・創造・判断・伝達・論理的思考・抽象的思考など、さまざまな精神(=思考)活動も可能としている。 地球上に脳という器官が誕生したのは、今から5億年ほど前である。脳を獲得した生命は5億年にわたって進化を続け、その果てに現在のヒトへと至った。以下では、生命が脳を獲得するに至った過程と今日までの進化の歴史を辿る。

■神経の獲得と、ヒトに至るまでの進化の歴史

脳の誕生と進化の歴史を振り返るためには、生命の誕生の歴史にまで遡る必要がある。地球上に初めて生命が誕生したのは、今から38億年前である。このときに誕生した“原始生命”は、脳を持っていなかった。原始生命が脳と呼ばれる器官を獲得するまでには、30億年以上の歳月が必要だった。

|38億年前:生命の誕生

海中に、“リボ核酸”や“タンパク質”が誕生した。このリボ核酸とタンパク質によって、初期の生命は構成された。生命はその後、DNA(デオキシリボ核酸)を形成し、これによってDNAを持つ“あらゆる生命の共通祖先”が誕生した。共通祖先は後に、原始的な単細胞生物へと進化していった。初期の単細胞生物は、神経や脳を有していなかった。

|10億年前:単細胞生物の分岐(1)

単細胞生物が、“従来のままの単細胞生物”と“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”とに分岐した。

|9億年前:単細胞生物の分岐(2)

“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”に分岐しなかった単細胞生物のグループが、原始的な動物であるカイメン(海綿)と分岐した。このカイメンには、まだ神経系らしきものはなかった。

|8億年~6億5000万年前:多細胞生物の誕生

複数の単細胞生物が集まり、多細胞生物が誕生するようになった。当時の大気には紫外線を防ぐオゾン層がなかったため、太陽からの紫外線が減衰することなく地表に降り注いでいた。そのため、大気中の酸素は毒性の強い活性化状態になり、紫外線とともに生物のDNAに損害を与えていた。損害を受けたDNAは回復を繰り返すことで新しい遺伝子の組み合わせを構成し、多様性を増していった。

|6億3000万年前:刺胞動物の登場

この頃に誕生した刺胞動物(イソギンチャクやクラゲなど祖先)には、『散在神経系』と呼ばれる神経網が存在していた。散在神経系とは、神経細胞が体全体に網目状となって存在している神経系を指す。

|5億4200万年前:カンブリア紀の開始

今から5億4200万年ほど前のカンブリア紀になると、海中には多様な生物があふれるようになった。カンブリア紀に誕生した多くの生物は、体を動かすために神経細胞が集合した“神経節”を獲得した。 6億3000万年前に誕生した刺胞動物は神経細胞が体全体に網目状に分布した散在神経系を獲得したが、さらに進化した生物は神経が集まった『集中神経系』を獲得した。この集中神経系が、一般的に『脳』と呼ばれる器官となる。カンブリア紀には、こうした“原始的な脳”といえる構造を持つ生物が誕生した。ここから、5億年に渡る脳の進化の歴史が始まる。 この時期以降に登場した魚類・両生類・爬虫類・哺乳類などの脊椎動物(多数の椎骨(ついこつ)がつながった脊椎を有する動物)の脳は、どの動物でも基本構造が似ている。どの動物の脳も『脳幹』『小脳』『大脳』から構成され、動物ごとにその大きさが異なった進化を遂げることになる。すなわち、現在までの脳の進化は、基本構造が変化するのではなく新しい機能が付け加わることで実現してきた。

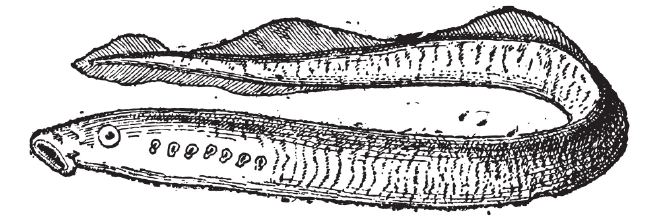

|5億2400万年前:無顎類の登場

顎を持たない『無顎類(ヤツメウナギの祖先)』などが生息していた。

無顎類の脳にはニューロンの活動を補佐するグリア細胞が存在しているが、ニューロンの一部である軸索を覆うミエリン鞘(=軸索を流れる電気信号が拡散することを防ぐ鞘)の存在は確認されていない。ミエリン鞘がないことから、脳内での神経伝達速度は速くなかったと推測されている。

|4億6000万年~2000万年前:顎口類の登場

生物の中に、顎を持つ『顎口類』が登場した。顎口類は、ミエリン鞘を獲得していたと考えられている。軸索のミエリン化は神経伝達速度を高めるため、顎の獲得と神経伝達速度の向上が、生存競争に有利に作用したといえる。こうした要因から、顎口類は進化を有利に進めることができたと考えられている。 顎口類のその後の進化により、脳の形態に大きな変化がみられるようになった。特に終脳(=大脳)は、前方に大きく拡大するようになった。

顎口類の祖先の段階で、頭部を形成する胚葉(=受精卵が卵割することで生じる細胞層)に変化が生じ、脳の前方に存在していた鼻孔の位置が移動し、さらには下垂体(=さまざまなホルモンを分泌する内分泌器官)の位置も移動した。これによって脳の前方が開け、終脳を形成する空間が確保されて終脳の発達が加速していったと考えられている。こうして脳の発達が加速した顎口類は後に、両生類・爬虫類・哺乳類へと進化していくことになる。

|3億7000万年前:両生類の登場

海中で誕生した脊椎動物である魚類の一部が両生類となり、陸上へと進出した。

両生類は大脳と小脳の割合が小さく、本能や反射を司る脳幹が大部分を占めていた。特徴としては、嗅覚に関係する『嗅球』が大きい点があげられる。

|3億1500万年前:爬虫類の登場

陸上で生活するようになった両生類の一部は、『羊膜』を獲得したことによって地上での繁殖を可能とした。羊膜は、胚(胚子:多細胞生物の個体発生における初期段階の個体)を乾燥から守る役割を果たす膜である。この膜を獲得したことによって、それまで海中や水辺でしか生活できなかった魚類や両生類のような脊椎動物は水から離れ、地上の至るところで繁殖できるようになった。 羊膜を獲得した種は、それまでの脊椎動物が住むことのできなかった乾燥地帯や砂漠にまで生息範囲を拡大していった。この羊膜を持つ種(羊膜類)が、後に爬虫類へと進化した。

爬虫類の脳は両生類と同様に、反射やエサの捕獲、交尾といった本能的な行動を司る部位である脳幹が脳全体の大きな部分を占めており、大脳と小脳が小さい点が特徴である。また、中脳の後にある“視葉”が小さく嗅球が大きいため、物を見ることよりも匂いを嗅ぐ方が得意という特徴を持つ。 爬虫類の大脳は小さく、大脳の構成は動物が生きていくために必要な本能や恐怖などの原始的な感情を司る『大脳辺縁系』が主である。爬虫類の大脳辺縁系は主に、においを感じ、本能的行動に直結する部分だけが形成されているに過ぎなかった。なお、大脳辺縁系は進化的に古いことから『古皮質』と呼ばれる。

|2億2500万年前:哺乳類の登場

魚類から両生類、爬虫類へと進化を遂げた後、爬虫類から哺乳類へと進化する直前の段階で、大脳の『新皮質』をつくる基になる部分が形成された。

哺乳類の特徴は、それまでの生物と比較して大脳が大きく、そして小脳の割合が小さいという点にある。大脳の表面を覆う大脳皮質にしわができたことで大きな容量(広い表面積)が確保され、新たに発達した大脳新皮質に視覚野や聴覚野といった感覚を司る『感覚野』や、運動機能を司る『運動野』が誕生した。

爬虫類が哺乳類へと進化したことで、大脳新皮質は大幅に拡大していった。これにより、嗅覚以外にも視覚などの情報が脳に多く取り込まれるようになった。こうして哺乳類は、陸上で迅速な行動が可能となった。

大脳辺縁系も主に嗅覚以外の感覚に対応するようになり、喜怒哀楽が豊かになった。また、情報を記憶する能力も向上した。こうして、哺乳類特有の怒りや恐怖、攻撃、愛、嫌悪などの感情が出現した。

|6000万年前:哺乳類(霊長類)の登場

哺乳類の進化の過程で、霊長類に進化する種が現れた。ニホンザルやチンパンジーなどの祖先にあたる霊長類は新皮質がさらに発達して大きくなり、『連合野』が出現し、より高度な認知や行動が可能となった。 連合野の発達はヒトの進化における重要や領域の1つである。霊長類の脳は連合野のみならず、感覚野や運動野も複雑な機能を担うようになった。こうした霊長類が獲得した情報処理機能を土台として、後にヒトの脳が誕生することになる。 霊長類の大脳の発達は、当時の霊長類が身を置いた環境に起因している。樹上で生活するサルには、枝から枝に移る能力が必要だった。そのため、大脳にある手の指や手のひらなどを中心とした腕の運動や感覚を司る領域が発達している個体が、生存競争において有利であった。また、樹上で行動するためには立体視が可能な優れた視覚が必要とされた。こうした要因から、大脳の視覚や聴覚に関わる部位が発達した。これにともない、脳の周辺領域も拡大・進化していくことになった。

類人猿に進化して以降は、指や手のひらを司る領域と隣り合う“脳の顔面筋”や、“舌・唇の運動や感覚”に関わる領域が拡大されたため、表情が豊かになった。その後、さらにその周辺の領域が拡大・発達し、『ブローカーの中枢』と呼ばれる運動性言語中枢が形成された。

■ヒトの祖先の登場

|440万年前:アルディピテクス・ラミダスの登場

哺乳類の中から霊長類が登場して5500万年程が経過すると、直立二足歩行を可能とする初期の人類の一種である『アルディピテクス・ラミダス』が登場した。身長は120cm、頭蓋容量は300cm^3程度だった。なお、直立歩行をすることなく森に留まった種族は、その後は脳が拡大することなく、現在のチンパンジーやボノボへと進化していった。

|250万年~160万年前:ホモ・ハビリスの登場

木材や石を加工して道具を作り出すべく、眼と手を正確に連動させ、手先を器用に動かすようになった。こうした活動により、頭蓋容量は600cm^3程度にまで拡大した。この頃になると、言語を司る『ブローカー野(運動性言語中枢)』が目立つようになった。 ホモ・ハビリスは脳の進化によって自身を取り巻く世界を認識し、言語を用いて周囲の個体に自身の考えを正しく伝える能力を持つようになった。こうした能力は『心』を生み出す生物的基礎となり、現在のヒトに通じる能力となった。

|180万年~5万年前:ホモ・エレクトゥスの登場

頭蓋容量がさらに拡大し、950cm^3程度になった。石器をより高度に加工し、槍などもつくるようになった。ホモ・エレクトゥスが加工した石器は、ホモ・ハビリスが加工した石器と異なり石の両面が削られて先端が鋭利に尖っている特徴を持っていた。

ホモ・エレクトゥスは道具を巧みに操っただけでなく、火を使うことも覚えた。火は夜間に肉食動物を寄せ付けない役割を果たし、さらにはそれまで摂取できなかった食糧を調理して摂取できるようになった。また、直立二足歩行によって骨格が変化し、発声気管が従来よりも低い位置に下がった。この変化によって発声が容易になり、言語の発達が加速した。脳内では、言語を司る部位であるブローカー野がますます発達した。さらに、聴覚を司る部位に隣り合う部位も拡大し、『ウェルニッケ野』と呼ばれる感覚的言語中枢に発展した。

|20万年前~現代:ホモ・サピエンスの登場

脊椎動物の進化の初期の段階では、脳は神経細胞が集まった“膨らみ”のようなものに過ぎなかった。やがてこの膨らみはヒトへの進化の過程で大脳、間脳、中脳、小脳、延髄、脊髄からなる複雑な構造を形づくり、個体の維持だけでなく高度な精神活動を可能とする器官となった。 原始的な霊長類からホモ・サピエンスへと進化する過程で、大脳皮質は厚みが増しただけでなく表面積も著しく拡大した。また、大脳皮質はより深く複雑なしわをつくって容量を増やし、大脳新皮質の感覚野、連合野がさらに発達した。小脳も大きくなり、ヒトの複雑な動きを可能にした。

霊長類の登場から現在にかけて、大脳新皮質はそれまでの生物史に例がない速度で拡大・発達していった。大脳皮質の中でも新しい皮質(新皮質)は高等動物ほど発達しており、霊長類では認知や思考、判断といった知的活動を司る部位となっている。

こうした変化によって頭蓋容量は1400cm^3まで拡大し、ヒトは抽象的な思考が可能となった。 脳が進化したことにより、思考や創作活動の幅が広がった。たとえば、動物の骨や牙・角を利用してネックレスやペンダントなどの装飾品やフルートのような楽器、裁縫に用いる縫い針、油を燃やすオイルランプなどがつくられるようになった。今から2万5000年前には、動物の油を用いて絵の具を作成し、洞窟の壁に様々な色で牛の絵を描くことも可能となった。

___________________________________

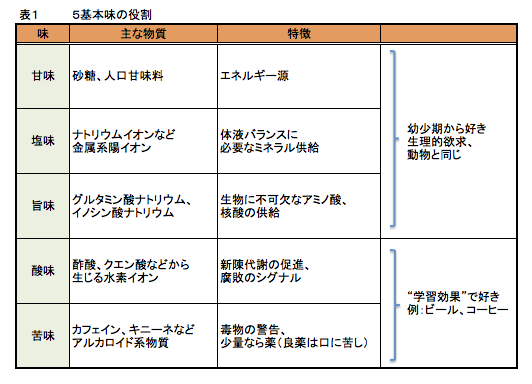

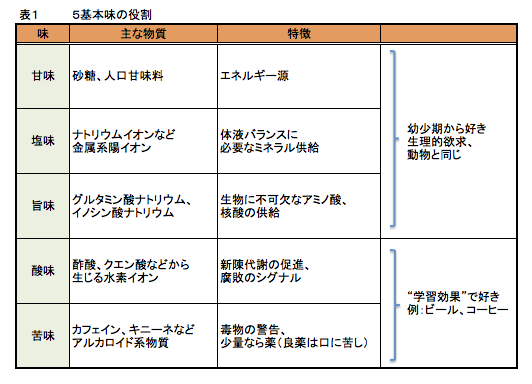

今回は味覚について調べました。

近頃、日本食がブームとなり、健康にも和食が一番ということで、世界文化遺産にもなりましたが、その主役の一つは日本人が持ち続けた旨味であろうと考えます。

これまで、味覚の4基本味は(甘未・塩味・酸味・苦味)と習ってきましたが、旨味が加わったのはなんと2000年で、アメリカで舌で旨味を感知する受容体が発見されたからのようです。

以降は『日本人の味覚は世界一』鈴木隆一より転載します

旨味調味料であるグルタミン酸ナトリウム(昆布の旨味)もイノシン酸ナトリウム(鰹節の旨味)も日本人が発見した。日本人だけ昆布や鰹節でだしをとってきた。元を辿ると魚介類の海洋資源が豊富で、動物性タンパクに不足がなかったことや、日本が農耕に適した風土であったこと。また大陸からの距離があったために牧畜がそのまま伝わらなく、またその必要性を感じなかった。それが日本人が他の大陸にある国々とは異なる食経験を持ち、異なる味覚を持つ要因となった。海洋資源というと鰹にカビを生えさせて鰹節を作ってしまったことに驚く。魚だけにとどまらず、seaweed(海の雑草)と呼ばれる海藻を食べるのも世界的には驚異だ。スコットランド、アイルランド、チリなどで一部食べられるだけだ。昆布を乾燥してだしをとるのも大した知恵だ。奇跡的に日本人だけが旨味を感じる力を持ったというのも、日本食特有の「だしをとる文化」があったからだ。それも水が軟水だから素材からだしを抽出しやすかったというおまけまでつく。

日本には四季があるため、季節によって異なる食材が採れ、食材が豊富であるため、材料そのものの味を引き出すという料理法が発達し、香辛料を多用することなく、日本人の味覚に大きな影響を与えてきたわけである。それに比較して他の国では辛味が珍重される。辛味は厳格にいうと味覚でなく触覚・痛覚だそうだ。また世界の大半の肉食の国や暑い国においては、歴史上の面でも香辛料やハーブを活用しているので日本とは大いに異なる。

上記表は、味博士の研究所酸からお借りしました

以降は、「味覚と脳の仕組み」https://www.js-brain.com/kankaku/mikaku.html から転載します。

味覚は動物が進化して陸上に上がって獲得した感覚

昔、地球上の生物は海にいた。その時代では生物には化学物質に反応する感覚は1つで問題が無かった。

生物が進化して陸上に上がる様になると、空気中を漂う化学物質と食物に含まれる化学物質の両方を感じ取って体に有害であるかどうかを判断する必要が出てきた。

それで嗅覚と味覚が出来た。

陸に上がる事で嗅覚と味覚の2つに分かれた訳だ。

味覚が反応する味には、甘味・塩味・酸味・苦味の4つ。これに旨味を加えることもある。

これらは、物を食べて幸福感を得ると言うよりは生存の為にあると考えた方が良い。

★酸味は食べ物の腐敗を感じる感覚で、苦味は有害物質を感じる感覚である。

種の味は感じ始める濃度が違っている。高い濃度順に示すと、甘味⇒塩味⇒酸味⇒苦味の順である。

苦味に一番敏感に反応する様になっている。苦味を感じさせるものには有害物質が多いからで、苦味が非常に強い場合には、吐き気が起こる様にもなっている。

因みに、辛味は味覚では無く痛覚、つまり痛さの感覚である。

味を認識するプロセス

◆ 味は舌⇒延髄⇒橋⇒視床⇒大脳皮質の味覚野のルートで認識される

人が物を食べる時、舐めたり細かく噛に砕いたりして唾液と混ぜる。それで味成分が水分と混ざり舌にある味蕾に触れる事が出来る。

この味蕾は舌だけで無く、上顎や咽頭、喉頭のもある。味蕾は1つの味を識別する。勿論、辛味に反応する味蕾は無い。

舌を出してみると丸いツブが見えるが、乳頭と呼んでいる。この乳頭の中に味蕾があり味蕾の中にラグビーボール状の味細胞が並んでいる。

味蕾の数は8000個程度。

味蕾中の味細胞が味を電気信号に変換して延髄⇒橋⇒視床⇒大脳皮質の味覚野のルートで伝達される。

味覚野では過去の記憶や経験と照らし合わせて、何の味であるかを認識している。

一昔前には甘味は舌の先端、奥が苦味、左右が酸味、全体で苦味を感じるとされていたが、それは間違いであり、今ではどの味も舌の全体で感じているとされている。

話しが横道にそれるが、「高齢者は薄味を心がける方が良い」とよくいわれるが、正しい意味を知っているだろうか?

若い人が食べて「薄味」と感じる位の味が良い、と言う意味では無いので注意して欲しい。

あくまで、高齢者自身が食べた時に「薄味」と感じる位が良いと言う意味である。

高齢になると感受性が鈍り、味覚も例外ではない。感受性が鈍った高齢者が食べて「丁度良い味加減」と言うのは、相当に濃い味だと言う意味である。

丁度良い程度の塩分や糖分濃度は、感受性の鈍った高齢者には薄味に感じてしまうのだ。

以上

記憶と一番結びついている嗅覚を調べました。

>五感のなかで嗅覚だけが、感情と記憶に関係する大脳辺縁系に直結しているため,嗅覚よって思い出される記憶は、他の感覚刺激によって思い出される記憶よりもより鮮明でより感情的であると考えられています。原始的哺乳類は夜行性であったこと、食べ物が安全かを確かめるのにまず臭いで判断するほうが食べてみるよりも安全であることから、視覚や味覚より先に嗅覚が発達したと考えられています。

>”記憶”は、優先順位の低い”五感”による情報のほうが残る

五感の活用しやすさという意味では、「触覚」が一番上位となるわけですが、面白いことに、優先順位が低い感覚を通じて得た情報のほうが、記憶に残りやすいという特性があるんですね。「味覚」を通じて情報を得たときの記憶のほうが残りやすいということなのです。味そのものをしっかりと覚えているというよりも、過去に何か美味しいもの(逆に不味いもの)を食べたときの状況・情景(思い出)が明瞭に記憶として残りやすいということなんですね。逆に言うと、”触覚”を通じて得た情報って、ほとんど記憶には残っていなかったりするものなんです。(記憶に情報が残りにくい)五感の中で、「味覚」と「臭覚」に関しては、具体的に、現時点でその時の味や香りなどをインプットすることなくても、案外、過去時点での味や香りも記憶と共に思い出すことができたりするものなんですね。「視覚」「聴覚」に関しては、これらの感覚に優れた自然民族さんを除くと、実際に、過去と同じ風景を見たとき(視覚)や音楽などを聞いたとき(聴覚)に、過去の記憶が蘇るといった形となるもの。記憶を引き出すための引き金(要因)が必要となるのです。

上記は http://shizen0.com/article/178297376.htmlより転載しました。

________________________________

匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムを解明(http://www.riken.jp/pr/press/2016/20160617_1/)より

-ハエの神経活動から匂い嗜好を解読する数理モデルを作成-

この発表資料を分かりやすく解説した「60秒でわかるプレスリリース」もぜひご覧ください。

要旨

食べ物の匂いを快いと感じる一方、腐敗物や捕食者の匂いを不快と認識することは、動物の生存にとって大変重要です。しかし、匂いの好き嫌いが脳のどのような情報処理によって決定されるかは、解明されていませんでした。その理由の1つとして、匂いに反応する多数の神経細胞の活動の記録が技術的に難しいことが挙げられます。

そこで研究チームは、ほ乳類よりもはるかに少数の神経細胞で、ほ乳類と類似した機能を発揮するショウジョウバエ成虫(以下、ハエと省略)の嗅覚回路に着目し、神経活動から匂いの嗜好を解読することを目指しました。まず、匂いの好き嫌いを評価するために、ハエの行動に応じて匂いや景色が変化する“仮想空間”を構築し、その中でハエが匂いに対して近寄るのか逃げるのかを観察しました。また、嗅覚情報を処理する触角葉[1]という脳の領域が、匂いに対してどのように応答するかを調べました。触角葉は約50個の糸球体[2]という球状構造で構成されていますが、レーザー顕微鏡を用いたカルシウムイメージング[3]で、ほぼ全ての糸球体からそれぞれの活動を同時に記録することに成功しました。

研究チームはこれらのデータを組み合わせ、糸球体群の活動からハエの匂いの嗜好を解読する数理モデルを作成しました。その結果、各糸球体は固有の割合で誘引(留まる行動)もしくは忌避(逃げる行動)に貢献し、それらの活動の総和でハエの行動が説明できました。これは、「匂いの嗜好は特定少数の糸球体の活動によって決定される」という従来の仮説を覆す結果です。この数理モデルは、新しく与えられた匂いに対する行動を予測する能力も持つことが分かりました。さらに、研究チームは、匂いに対する相対的な嗜好は周りに存在する匂いによって変化し、ときには反転し得ることを数理モデルによって予測し、その現象を実証しました。

嗅覚回路の機能やその基本的な配線図は、ハエからヒトまで共通であることから、本成果は、匂いの好き嫌いを決める普遍的な脳内メカニズムの理解につながると期待できます。

背景

良い匂いと不快な匂いを嗅ぎ分けることは、動物の生存にとって大変重要です。例えば、食べ物の匂いを快いと思うことで、エネルギー源にたどり着くことができます。一方、腐敗物や捕食者の匂いに嫌悪感を覚えることで、危険を回避できます。しかし、匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムは解明されていませんでした。

その理由の1つとして、匂いは一般に複数の神経細胞を活性化させることが挙げられます。すなわち、匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムを理解するには、匂いの情報処理に関わる全ての神経細胞の活動を記録する必要がありますが、それは技術的に大変困難だからです。そこで研究チームは、ほ乳類よりもはるかに少数の神経細胞で、哺乳類と類似した機能を発揮するショウジョウバエ成虫(以下、ハエと省略)の嗅覚回路に着目し、神経活動から匂いの嗜好を解読することを試みました。

研究手法と成果

研究チームは匂いの好き嫌いを評価するため、ハエの行動に応じて匂いや景色が変化する“仮想空間”を構築し(図1A)、その中で飛行するハエの匂いに対する応答を詳しく解析しました。仮想空間内では、ハエは背中がピンで固定されているものの、旋回しようと羽ばたくことで匂い空間(嗅覚刺激と接触する空間)の内と外を自由に行き来できます(図1B)。ハエが匂い空間の中を飛行する時間が長ければその匂いを好む、すぐに旋回して匂い空間の外に逃げれば嫌うと解釈できます。実験の結果、ハエは84種類の多様な匂いに対して誘引(留まる行動)から忌避(逃げる行動)までさまざまな反応を示しました(図1C)。ハエが匂いを認識するスピードは速く、嗅覚刺激と接触してから約0.2秒で誘引や忌避などの行動を選択することが分かりました。

また、研究チームは嗅覚情報を処理する触角葉という脳の領域が、匂いに対してどのように応答するかを調べました。触角葉は約50個の糸球体という球状構造で構成されています。各糸球体は、異なる匂い情報を伝達するチャンネル(経路)として見なすことができるため、匂いは糸球体群の神経活動パターンとして脳内に表現されることになります。神経活動パターン全体を記録することは技術的に難しいとされていましたが、研究チームはレーザー顕微鏡を用いたカルシウムイメージングで、その記録に成功しました(図2)。

さらに、研究チームはこれらのデータを組み合わせることで、糸球体群の活動からハエの匂いの嗜好を定量的に解読する数理モデルを作成しました(図3A)。その結果、各糸球体は固有の割合(重み)で誘引もしくは忌避に貢献することが分かりました(図3B)。また、ハエの行動は、各糸球体の活動を変換、重み付けした後、全てを足し合わせることで説明できました。これは、「匂い嗜好は特定少数の糸球体の活動によって決定される」という従来の仮説を覆すものです。

この数理モデルは、新しく与えられた匂いの混合物や濃度の異なる匂いに対する行動も予測したため(図3C)、汎用性があることが分かりました。また、糸球体の活動を人為的に阻害もしくは増進すると、ハエの行動は数理モデルが予測した通りに変化しました。これにより、数理モデルは神経活動と行動の相関関係だけでなく、因果関係も捉えていることが示されました。

さらに、この数理モデルは匂いの相対的な嗜好は周りに存在する匂いによって変化し、ときには反転し得ることを予測しました。すなわち、匂いの好き嫌いは絶対的なものではなく、直前に嗅いだ匂いの種類や頻度によって変わることを予測しました。研究チームは、実際その通りにハエの匂い嗜好は環境依存的に変化することを見出しました。これにより、ハエの嗅覚システムも視覚や聴覚システムと同様、すばやく環境に適応する能力を持つことが分かりました。

今後の期待

今回発見した匂いの好き嫌いを決める脳内メカニズムは、嗅覚回路の機能やその基本的な配線図がハエからヒトまで共通であることから、広く動物の脳で用いられている可能性があります。

本研究で行った神経活動を解読するアプローチは、脳が情報をどのように処理しているかという根本的な問いの解明につながると期待できます。また、それはブレイン・マシン・インターフェースの改良など、さまざまな応用も期待できます。ブレイン・マシン・インターフェースは、脳と機械をつなぐハードやソフトを意味し、神経活動によって機器などを操作する技術です。例えば、体の不自由な人の動きを機器でサポートする場合、神経活動から適切な情報を抽出する技術が鍵となるため、作成した数理モデルを拡張したものが役立つ可能性があります。

さらに、心の病への貢献が考えられます。精神疾患は客観的な診断が困難ですが、疾患に特徴的な脳活動を検出し情報を読み出すことで、より定量的なデータに基づいた診断と治療が可能になると期待できます。

人には、五感があり、「五感には、活用するにあたって優先順位が存在する」との事です。

活用できる優先順位の高い順番に並べると下記のようになるそうです。「触覚」>「聴覚」>「視覚」>「臭覚」>「味覚」これが何を意味しているのかと言うと、「優先順位の高い感覚を活用しているときは、下位感覚を活用できない(活用しにくい)」ということなのです。

優先順位の離れた感覚である「触覚」及び「聴覚」を活用しているような状況下においては、正直「味覚」を活用することは出来ないのです。”人に腕を掴まれていたり・触れられていたり”したら、食べ物の味などわからないものなんですね。”寒い・暑い”を触覚で感じているときも、「味覚」は上手く働かないということなのです。

最強で最も原始的な触覚について調べてみました。

>触覚は五感のうち最も原始的な感覚であり、外界を感知する基本機能として生物の生存に不可欠です。例えば、ヒトの皮膚は、体表のあらゆる部位に幾万もの「触覚受容器」を配置している人体最大の感覚器官です。触覚受容器は、体表で生じるさまざまな物理刺激を化学シグナルに変換し、その情報を、感覚神経を介して中枢神経系に伝えることで触覚を生み出しています。触覚には、対象に接触しなければ感覚を得られないという欠点がありますが、多くの動物は、表皮細胞から毛や羽などを作ることで、外界から体を保護しつつ、知覚可能な空間領域を拡張しています。毛は皮膚表面から突出したセンサープローブとして機能し、そこから生じる物理刺激を、毛を作る器官である毛包内の触覚受容器に伝達します。(http://www.riken.jp/pr/press/2018/20181128_1/)より

_______________________

“感じる脳”のメカニズムを解明

-皮膚感覚を司る神経回路の発見-(http://www.riken.jp/pr/press/2015/20150522_1/)より転載します

要旨

国際共同研究グループは、皮膚感覚を知覚する脳の神経回路メカニズムを解明しました。

私たちが物に触れた時に得られる皮膚感覚の情報は、脊髄や視床を経由し大脳新皮質の第一体性感覚野(S1)に到達した後、より高次な脳領域に伝わります。この低次領域から高次領域に向かう入力を「ボトムアップ入力」と呼びます。一方、高次から低次に向かう入力を「トップダウン入力」と呼びます。従来の仮説では、外界の情報に由来する外因性のボトムアップ入力と、注意や予測といった内因性のトップダウン入力とが脳のある領域で連合することで、皮膚感覚は知覚されると言われてきました。しかし、この仮説が正しければ、外因性のトップダウン入力だけでは皮膚感覚は知覚できず「注意して物を触らなければ何も感じない」ことになります。しかし、実際には特に注意せず、ぼーっとしている状態でも皮膚感覚の知覚は可能です。このように、皮膚感覚の知覚を形成する基本的な神経回路とそのメカニズムは全く分かっていませんでした。

国際共同研究グループは、マウスの肢を刺激した時に脳内で起こる神経活動を単一神経細胞レベルから回路レベルまで包括的に測定しました。また、マウスが皮膚感覚を識別する課題を行っている最中の行動を解析しました。その結果、内因性トップダウン入力と外因性ボトムアップ入力が同じタイミングで連合する神経活動は観察されませんでした。一方で、皮膚感覚の情報が外因性ボトムアップ入力としてS1から高次脳領域に送られた後、再びS1へ「外因性のトップダウン入力」として自動的にフィードバックされる反響回路を発見しました。また、外因性トップダウン入力だけでも、従来提唱されてきた内因性トップダウン入力と外因性ボトムアップ入力の連合入力と同等な機能を担っていました。さらに、光遺伝学的手法を用いてこの外因性トップダウン入力を抑制したところ、マウスは皮膚感覚を正常に知覚できなくなりました。

(中略)

研究手法と成果

国際共同研究グループは、マウスの皮膚感覚の知覚を司る神経回路を探るため、神経活動を広範囲に捉える膜電位イメージングを大脳新皮質に対して行いました(図1A)。マウスの後肢を刺激すると、まず後肢に対応したS1の領域が活性化し、その後、第二運動野(M2)が活性化しました(図1B)。次に神経活動を抑える薬をS1またはM2にそれぞれ投与し、その効果を観測しました。その結果、S1を抑制した場合はM2 の活動が、逆にM2を抑制した場合はS1の遅い活動(遅発性神経活動)が抑制されました。これらの結果は、後肢からの情報はS1→M2→S1と流れることを示します(図1C)。これは、皮膚感覚が外因性ボトムアップ入力としてS1から高次脳領域であるM2に送られた後、再びS1へ「外因性のトップダウン入力」としてフィードバックされる反響回路が存在することを示します。

次に、反響回路における神経活動を詳細に調べるため、シリコン電極を用いて活動電位応答を測定しました(図2A)。大脳新皮質は層構造をなしており、それぞれの層は異なる役割を担います。まず、S1における神経活動を皮質の全1-6層から記録したところ、全ての層において早発性神経活動と遅発性神経活動の2つのピークが記録されました(図2B)。一方、M2からの神経活動の記録では、S1のような2つのピークではなく1つのピークが観察されました。そのピークは、S1で観察された早発性神経活動と遅発性神経活動の間で見られました(図2C)。また、膜電位イメージングと同様にM2の活動を薬で抑制すると、S1の遅発性神経活動が有意に減少しました(図2D)。S1の早発性神経活動が外因性ボトムアップ入力、S1の遅発性神経活動がM2からの外因性トップダウン入力と考えられることから、膜電位イメージングで示された反響回路の存在を支持する結果と言えます。また、全6層のうち5層での遅発性神経活動が特に活発であることが分かりました(図2E)。これは、樹状突起が他細胞からの情報を受容し統合する役割を持つことから、全6層のうち最も長い樹状突起を持つ5層神経細胞では、より多くの情報を、より長い時間統合することが可能なためと考えられます。国際共同研究グループは、S1における5層での遅発性神経活動は、M2からの外因性トップダウン入力のみで引き起こされていることを解剖学的・生理学的に解明しました。5層での遅発性神経活動に対する外因性トップダウン入力単独が、従来提唱されている内因性トップダウン入力と外因性ボトムアップ入力の連合入力(図3A)と同等の機能を担うことが分かりました。この結果は、皮膚感覚の知覚における従来の神経回路モデルとは異なる新しい神経回路モデルを示したと言えます(図3B)。

さらに、国際共同研究グループは、光遺伝学的手法によりM2からS1への外因性トップダウン入力を特異的に抑制し、マウスの皮膚感覚の知覚における外因性トップダウン入力の役割を調べました。具体的には、マウスに対して皮膚感覚を手掛かりとする2種類の床面の識別する行動課題を行いました。1つ目の課題では、四角い箱の床面に紙やすり(ザラザラ)と、それを裏返した面(ツルツル)を半分ずつ敷き、その箱の中にマウスを置きました。マウスの脳には小型光刺激装置を設置し、外因性トップダウン入力を光刺激で抑制できるようにしました(図4A、B)。マウスはザラザラ、ツルツルの床面のどちらか一方を好む傾向があるため、光刺激をしないマウス群では、ザラザラ、またはツルツル床のどちらかに滞在時間が偏りました。しかし一方で、光刺激をしたマウス群では、その偏りが減少しました(図4C)。2つ目の課題では、Y字迷路の分岐点の手前の床面でザラザラ、またはツルツル床を提示し、ザラザラなら右方向、ツルツルなら左方向に進むよう訓練した後、光刺激の有無が正解率に与える影響を調べました(図4D)。光刺激をしないマウスは約80%の正解率を示しましたが、光刺激をしたマウスの正解率は約65%まで減少しました(図4E)。以上のことから、M2からS1への外因性トップダウン入力が、正常な皮膚感覚の知覚に必須であることが分かりました。

今後の期待

国際共同研究グループは、正常な皮膚感覚の知覚には、S1への外因性ボトムアップ入力だけでなく、その後のM2からS1への外因性トップダウン入力が必須であることを発見しました。また、今回発見した神経回路は、従来の回路とは異なり、注意をしなくても知覚できる回路として利用されている可能性があります。脳は2つの異なる神経回路を状態によって使い分けているかもしれません。神経科学者にとっての最重要課題の一つは、知覚などの「主観的な体験」を神経活動で説明することですが、本研究結果はその可能性を示しました。