2019-10-31

光をエネルギーとするシアノバクテリアは暗闇の環境でも生きている

シアノバクテリア(二酸化炭素と光合成する事で、有機物の創造と不要になった酸素を外部に放出する)の繁殖により地球の酸素濃度を劇的に上昇させた。そのシアノバクテリアは「暗闇の極限環境にも生存していた」とのニュースがあった。光の無い世界でどうして生存できるのか?

>シアノバクテリアは主に水素ガスを食べて生存していると考えられる。水素ガスは、微生物の一般的な食べ物だ。特に、ほかに選択肢のない地下では貴重な栄養源になる。 地下のシアノバクテリアは、地上の仲間が光合成に使うのと同じ仕組みを利用して水素を処理し、電子を放出させているようだった。

→微生物の環境能力の高さ(今ある機能を変化させて環境適応)に驚くと共に、全ての生物は「退化する事で進化する」事を実践している。

____________________________________________

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/100300428/ より

光合成する微生物を地下深くで発見、定説覆す

太古の地球で酸素を増やしたシアノバクテリア、暗闇の極限環境に生存の意味は

スペイン南西部のイベリア黄鉄鉱ベルト地帯は、まるでエイリアン映画のセットのようだ。鉄を豊富に含んだ大地にさび色の湖が点在し、スペイン語で「赤い川」という意味のリオ・ティント川が、暗い色の岩石の間を縫いながら鮮やかな赤色に輝いている。だが、その足元にはさらに奇妙な世界が広がっていた。

この黄鉄鉱ベルトでボーリング調査を行い、岩石コアサンプルを取り出したところ、太陽の光も届かず、水や栄養も乏しい地下600メートル付近でシアノバクテリアが大量に見つかり、研究者らを驚かせた。シアノバクテリアは環境適応力が高く、地球上のあらゆる場所で見つかっているが、これまで太陽光がなければ生きられないと考えられてきた。この研究成果は、10月1日付けの学術誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に発表された。(参考記事:「シアノバクテリアはこんな微生物」)

「砂漠へ行っても海へ潜っても、シアノバクテリアを見つけることはできます。国際宇宙ステーションへ持って行って、生きたまま連れ帰ることだって可能です」。論文の筆頭著者で、スペインの国立生物工学センターの博士研究員であるフェルナンド・プエンテ・サンチェス氏は言う。

「見つけられなかった場所は、地下だけです」

光合成を行うシアノバクテリアは、地球の歴史において重要な役割を果たしてきた。大気中へ酸素を送り出し、そのおかげで生物が繁栄し、泳ぎ、這い、跳ね、走り、飛ぶように進化してきた。この新たな研究は、地下深くに何が生存できるのか、そればかりか火星やその向こうの世界にどんな生命体を探し求めるべきかについて、研究者に再考を迫ることになるだろう。(参考記事:「【解説】火星に複雑な有機物を発見、生命の材料か」)

【太古の地球で酸素を増やしたシアノバクテリア、暗闇の極限環境に生存の意味は】

さらに、見つかったシアノバクテリアは今も生きていることが確認された。これには、細胞のなかの遺伝物質を特定できるCARD-FISH法と呼ばれる手法を用いた。細胞が死ねば、デリケートな遺伝物質はあっという間に崩壊してしまう。

シアノバクテリアが生きていることは分かったが、「ならばあんなところで一体何をやっていたのか、どうやって生存していたのかという疑問が持ち上がります」と、プエンテ・サンチェス氏は問う。

【暗闇のなかどうやって生きているのか 】

シアノバクテリアの様子は、地表で生きる同様の微生物とさほど変わらない。メタゲノム解析を行ったところ、その祖先は砂漠や暗い洞窟のなかなど厳しい環境で岩石に付着して生きる種だったことが示唆された。

しかし、洞窟のなかの最も暗い場所でさえ、シアノバクテリアは光合成を行うと考えられてきた。すなわち、飛び込んできたわずかな光子を捕らえ、その光エネルギーを使って水を酸素と水素イオンに分解し、電子を放出させて化学エネルギーを得ていると。だが、太陽の光が全く届かない地下でどうやって微生物は生き延びるというのだろうか。(参考記事:「光合成ウミウシが激減、危機的状況、研究に支障も」)

コアサンプルを見ると、シアノバクテリアが集中していた部分は水素が不足していた。つまり、シアノバクテリアは主に水素ガスを食べて生存していると考えられる。水素ガスは、微生物の一般的な食べ物だ。特に、ほかに選択肢のない地下では貴重な栄養源になる。

地下のシアノバクテリアは、地上の仲間が光合成に使うのと同じ仕組みを利用して水素を処理し、電子を放出させているようだった。厳密には、その仕組みが持つ「安全弁」機能が作るエネルギーを利用している。

太陽光が豊富な地上の微生物には、安全弁が作るエネルギーは必要ない。ただ光が当たりすぎた時だけ、細胞が焦げ付いてしまわないように安全弁を使って余剰エネルギーを逃がしてやる。一方、地下のシアノバクテリアは、安全弁が電子を放出することで発生するこのごくわずかなエネルギーに、ある程度頼って生存しているようなのだ。

【光合成の機能を再利用】

米デラウェア大学微生物生態学者のジェニファー・ビドル氏は、今回の研究には関わっていないが、「もともと備わっている機能を大きく変えることなく適応するという、すぐれたやり方だと思います」と述べている。

一方、海洋・地下生物圏を専門とする微生物学者のバージニア・エッジコム氏は、光合成機能の再利用はそれほど意外なことでもないと語る。厳しい環境にすむ微生物は、生存するために高い適応能力を持っていなければならない。エッジコム氏もまた、研究には関わっていない。(参考記事:「海底下1万mに生命か、深海の火山から有機物」)

「酸素」が手足の形作りの進化に重要な役割を果たしている!

>肺魚の登場から両生類が陸上に本格進出するまで、たった5千万年。つまり、5千万年で肺呼吸を強化し、ヒレを足に作り変えることができたことになる。<(実現塾10月26日)

魚類から両生類への急激な進化。手足の形作りの進化に「酸素」が重要な役割を果たしていたようです。

東工大ニュースhttps://www.titech.ac.jp/news/2019/044484.htmlより以下引用。生物進化と酸素が密接に関係していることが分かります。

「酸素」が手足の形作りの進化に重要な役割を果たしていることを発見

四肢動物の陸上進出に伴う環境変化によって、手足を形作るメカニズム「指間細胞死」が誕生

【要点】

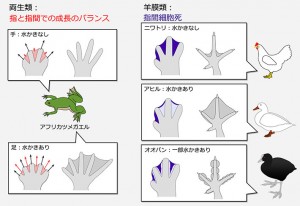

手足を形作るメカニズムとして「指間細胞死(しかんさいぼうし)」が知られているが、生物の進化と共に、なぜそのような仕組みが生まれたのかは、これまで解き明かされていなかった。

「指間細胞死」は通常アフリカツメガエルの手足では起こらないが、幼生(オタマジャクシ)を高酸素濃度の環境に曝すと起こるようになる。

通常、ニワトリの足には「指間細胞死」が起こるため、水かきはできないが、低酸素濃度の環境では、ニワトリの足でも「指間細胞死」が起こらなくなる。

手足ができる幼生期を陸で過ごすコキコヤスガエルでは「指間細胞死」が起こる。

「指間細胞死」は、進化の過程において陸で幼生期を過ごす四肢動物が出てきたことで、高濃度の酸素に曝されて誕生した発生メカニズムであるようだ。

指間細胞死によって水かきのない足ができるためには、酸素が必要である。

【概要】

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の田中幹子准教授とイングリッド・ローゼンバーグ・コルデイロ(Ingrid Rosenburg Cordeiro)大学院生らは、山形大学医学部の越智陽城准教授、ハーバード大学のジェームス・ハンケン(James Hanken)教授らと共同で、大気中の酸素が手足を形作るのに重要な役割を担っていることを明らかにした。田中准教授らは、指の間の細胞が細胞死によって取り除かれる「指間細胞死」が起こるためには、活性酸素種が必要であること、さらに、発生中の胚が高濃度の酸素に曝される必要があることを見いだした。

今回の研究成果は、生物の進化の過程で、手足を形作るメカニズム「指間細胞死」が誕生した謎を解き明かすものである。また、生物の陸上進出に伴う環境の変化が、体の形成において新たなメカニズムを誕生させうることを示すものとなった。研究成果は6月13日(米国東部時間)に国際科学誌「Developmental Cell」で公開された。

【研究の背景】

カエルやイモリなどの両生類は、指や指間の成長(細胞増殖)の違いで手足の形を作っている。一方、鳥類や哺乳類などの羊膜類[用語1]では、これに加えて「細胞死」によっても手足が形作られる。手足の細胞の一部が細胞死によって削り取られるようになると、手足の形は多様に進化した。例えば、オオバンと呼ばれる水鳥は細胞死によって木の葉の形をした水かきを持つように進化し、馬やラクダは数本の指を細胞死で削り取るように進化した。しかし、こうした「細胞死」による形作りのメカニズムがどのように出現したのかについては、これまで明らかにされていなかった。今回、田中幹子准教授らは、四肢動物の進化の過程で出現した指間細胞死に、驚くべき要素が必要であったことを見いだした。それが、大気中の「酸素」である。

【研究成果】

手足の形作りに「酸素」が重要な役割を果たす

研究チームは、大気中の酸素が手足の形作りに果たす役割を解明するため、まず、アフリカツメガエル(Xenopus laevis)という足に水かきを持つ両生類の幼生(オタマジャクシ)に注目した。アフリカツメガエルの幼生を高濃度の酸素環境で飼育した結果、足の指の間で、本来起こらないはずの細胞死が起こっていることが観察された。さらに、指の間の血管―すなわち酸素の供給源―を増やした幼生でも、指間細胞死が起こることが明らかとなった。これらの結果は、幼生の育つ「環境」が変わるという一つの要因だけで、体の特定の部位の発生様式を変化させることがあると示していた。

さらに面白いことに、このプロセスには「活性酸素種[用語2]」が作られる必要があった。一般的に、活性酸素種は、老化や不妊の原因になるなど、健康を害する毒として知られている。しかし、活性酸素種は常に悪者というわけではなく、細胞内のシグナル経路を活性化するという重要な役割も持っている。研究チームは、ニワトリの胚において、指間細胞死のスイッチをオンにするシグナル経路を活性化するためには、指間で活性酸素種が産生される必要があることを示した。活性酸素種による指間細胞死の活性化は、マウスの胚でも報告されていることから、ヒトを含む羊膜類に共通する機構である可能性がある。一方で、アフリカツメガエルやアカハライモリのように、通常は指間細胞死の見られない動物の指間では、活性酸素種の産生は認められなかった。

【研究の経緯】

両生類の生態と手足の進化

多くの両生類は、そのライフサイクルの中で幼生期には水棲であり、水中にわずかに溶けた酸素を使って呼吸を行う。彼らの手足は、水中で過ごしている幼生期に形作られる。一方で、ニワトリのような卵の中で発生する胚の場合は、卵の中で胚を取り囲むように血管が発達しており、大気中の酸素が取り込まれる。また、マウスやヒトのような哺乳類の胚の場合は、胎盤を介して、母親が取り込んだ酸素を得ている。このように羊膜類は、幼生期を水中で過ごす両生類よりも、とても効率的に酸素を取り込むことができる。そこで、研究チームは、両生類が幼生期に水棲であることが指間細胞死の有無に関係しているのではないかと考え、幼生期に陸棲である両生類で解析を行った。

そこで研究チームが注目したのが、ハーバード大学自然史博物館でコロニーを維持しているコキコヤスガエルだ。コキコヤスガエルは、オタマジャクシとしての幼生期がない珍しいライフサイクルのカエルだ。陸で産み落とされた卵の中で小さなカエルの形をした幼生となる「直接発生」を経るため、幼生は大気からの酸素を得て呼吸する。面白いことに、この幼生の足の指間には、ニワトリ胚の指間で見られるように、高レベルの活性酸素種を生成し、細胞死を起こしている細胞が確認された。この結果は、胚の置かれる環境特性 ―すなわち、どれだけの酸素に囲まれているか― が、手足に指間細胞死が起こるか・起こらないかに直接関わっていることを示していた。

【今後の展開】

四肢動物の陸上進出に伴う環境の変化と共に、手足を形作るメカニズム「指間細胞死」が誕生

「生物の進化の過程で、指間領域を細胞死によって取り除くということが、鳥類や哺乳類のような羊膜類の手足の発生プログラムに必須のメカニズムになったということです」と田中准教授は強調する。

今後は「指間細胞死」が羊膜類の手足の発生プログラムに欠かせないものとなるまでに、どのように酸化ストレスへの応答経路が発生プログラムに組み込まれていったかを明らかにする必要があるだろう。

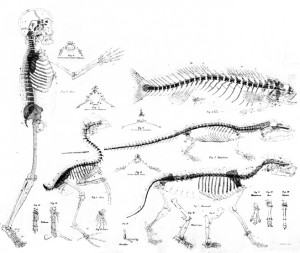

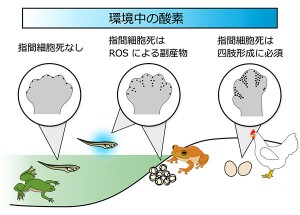

図1.手足の形の作り方の違い:両生類の場合、指の成長(黒矢印)と指間の成長(赤矢印)のバランスで水かきができるかどうかが決まる。一方、羊膜類の場合、指間を細胞死(青紫)によって削り取る(「指間細胞死」)。アヒルやオオバンなどでは、指間細胞死を阻害することで(薄青)水かきができる。.

図2.「指間細胞死」という発生システムが誕生するまでのモデル。「指間細胞死」は、陸で幼生期を過ごす四肢動物が出現したことで生成された活性酸素種による副産物として誕生したのであろう。羊膜類になると、「指間細胞死」は手足の形作りに必須なプロセスとなった。.

【用語説明】

[用語1] 羊膜類 : 有羊膜類とも呼ぶ。初期の発生過程において、羊膜が形成される四肢動物の総称。爬虫類、鳥類、哺乳類が含まれる。

[用語2] 活性酸素種 : 酸素分子から生成される反応性の高い化合物の総称。Reactive Oxygen Species(ROS)。

(以上)

DNAオリガミを融合した分子人工筋肉を開発!~分子ロボットの研究成果と可能性~

機械によるロボットではなく、「化学的な部品(分子)」を組み立てた「分子ロボット」をつくり、生体内での任務を行うことを目指した研究が進められています。その研究の結果、世界最小の分子ロボットを作ることに成功したそうです。

→ 小さなロボットが命を救うか 分子ロボットがもつ無限の可能性

以下、北海道大学・関西大学・東京工業大学プレスリリースhttps://www.hokudai.ac.jp/news/190507_pr.pdfより研究の概要を紹介します。

世界初!DNA オリガミを融合した分子人工筋肉を開発

~ナノからマクロスケールまで広範に適応する再生可能なソフトアクチュエーターとして期待~

【ポイント】

・バイオテクノ口ジーとDNAナノテクノ口ジーの融合で自在にサイズ変更できる分子人工筋肉を開発。

・再生可能な化学エネルギーを力学エネルギーへと高効率に変換可能。

・医療用マイク口口ポッ卜や昆虫型ド口ーンなどへの動力源として期待。

【概要】

北海道大学大学院理学研究院の角五彰准教授、関西大学化学生命工学部の葛谷明紀教授、東京工業大学情報理工学院情報工学系の小長谷明彦教授らの研究グループは、モータータンパク質*1 とDNA*2 からなるオリガミ*3 を組み合わせることで、化学エネルギーを力学エネルギーに直接変換する分子人工筋肉の開発に世界で初めて成功しました。

モータータンパク質は,化学エネルギーを力学的な仕事へと変換するナノメー卜ルサイズの分子機械です。バイオテクノ口ジーの発展によりモータータンパク質の合成が可能となり,優れたエネルギー変換効率と高い比出力特性( 般的な電磁モーターの 20 倍)を有しているため,マイク口マシンや分子口ポッ卜の動力源として期待されています。しかし,ナノメー卜ルサイズのモータータンパク質を秩序立てて目に見える大きさにまで組み上げることはこれまで不可能でした。

本研究では,バイオテクノ口ジーにより合成されるモータータンパク質と DNA ナノテクノ口ジーにより合成される DNA ナノ構造体(DNA オリガミ)を組み合わせることで,自在にサイズを制御可能な分子人工筋肉の開発に成功しました。これにより,化学エネルギーで駆動するミリメー卜ルからセンチメー卜ルサイズの動力システムが実現し,将来的には医療用マイク口口ポッ卜や昆虫型ド口ーンなどの動力源として期待されます。

分子人工筋肉のイメージ図

【背景】

現在,超スマー卜社会*4 に向け,人工知能(Al)や情報通信技術(lCT)により進化するサイバー空間(仮想空間)とマテリアルの革新によるフィジ力ル空間(現実社会)の融合が求められています。特に、仮想空間からの情報を現実世界に作用させるアクチュエーター*5 技術の開発が強く望まれています。

これまで、有機材料を用いたソフ卜アクチュエーター(人工筋肉)が数多く開発されてきましたが、比出力特性(重量当たり出力)や設計サイズの自由度の低さ,電気エネルギーへの依存などが課題でした。

これらの課題を解決するキーマテリアルとして、再生可能な化学エネルギーを高効率で力学エネルギーに変換する生体由来の分子機械「モータータンパク質」などが,近年特に注目されています(発動分子科学“http://www.molecular-engine.bio.titech.ac.jp/”)。

しかし、ナノメー卜ルサイズの分子機械を巨視的(マク口)な構造にまで組み上げることは大変難しく,高いスケーラビリティやデザイン性, 造型性を有する合理的な設計法の確立が望まれていました。

研究チームはこれまでに、口ポッ卜の三要素であるアクチュエーター、センサー、プ口セッサーをそれぞれモータータンパク質と DNA を化学的な手法で組み合わせることで,外部からの信号に応答して自発的に群れをっくる世界初の”分子群口ポッ卜”を開発してきました(Nature Commun. 2018,9,453)。

本研究では,この分子群口ポッ卜と同じ素材を用い,分子パーツから組み上げることで,数千倍までスケールアップし,実際に駆動可能であることを実証しました。

~(中略)~

【用語解説】

*1 モータータンパク質 … アデノシン三リン酸(ATP)の加水分解によって生じる化学エネルギーを運動に変換するタンパク質。生物のほぼ全ての細胞に存在しており,物質の輸送や細胞分裂に関わっている。アクチン上を動くミオシン,微小管上を動くキネシンやダイニンが知られている。本研究では微小管とキネシンを使用した。

*2 DNA … デオキシリポ核酸の略。ATGC の四種の塩基配列情報に基づく高度な分子認識能力をもち, 生体内で遺伝子情報の保存と伝達を担っている。近年,DNA の化学合成が容易になってきたことから,この分子認識能力を活用して,複雑なナノ構造体(DNA オリガミ)やデジタルデータの記録のほか,数学的問題を解くことのできるDNA コンビューター(計算機)などへも応用されるようになった。

*3 オリガミ … 非常に長い 本鎖の DNA を 筆書き状に折りたたんで,これを多数の短い相補的なDNA でかたちを固定化することにより,メゾスケール(サブミリメー卜ル)の望みの構造体を作る技術。2006 年の発明当初は平面構造しか作ることができなかったが,近年は複雑な立体構造を作ることもできるようになってきた。

*4 超スマー卜社会 … 必要なもの・サービスを,必要な人に,必要な時に,必要なだけ提供し, 社会の様々なニーズにきめ細やかに対応でき,あらゆる人が質の高いサービスを受けられ,年齢, 性別,地域,言語といった様々な制約を乗り越え,活き活きと快適に暮らすことのできる社会。

*5 アクチュエーター … さまざまなエネルギーを機械的な動きに変換し,メ力卜口ニクス機器を正確に動かす駆動装置。

*6 アデノシン三リン酸(ATP) … 動物,植物,菌類からバクテリアまで全ての生き物が利用する 再生可能なエネルギー。筋収縮だけなく,細胞内物質輸送やイオンポンプ,発光などにも使われ, 生体のエネルギー通貨とも形容される。

【参考図】

図 1.分子人工筋肉の概略図

DNA 修飾微小管と DNA オリガミ構造体を混合させることでアスター構造が自発的に形成される。さらに,ス卜レプ卜アビジンタンパクで四量化したキネシンを加えると,アスター構造がさらに自発的に組織化し,ミリメー卜ルサイズの網目構造が形成される。ここにアデノシン三リン酸(ATP)を加えると,アスター構造同士がキネシンにより引き寄せられ収縮が起こる。

(右) ATP の導入により収縮する分子人工筋肉の蛍光顕微鏡写真。スケールバー:500 マイク口メー卜ル(=0.5 ミリメー卜ル)。

(以上)

ヒストン遺伝子を全セット持つ巨大ウイルスの発見~DNA関連遺伝子のウイルス起源に新たな証拠~

☆進化⇒変異の仕組みは、大・中・小の3段階 (実現塾10月5日より)

小:紫外線で傷いたり、分裂時のコピーミスで起きる変異

中:駆動物質の指令による漸進的進化

大:他の生物(ex.ウイルス)が飛び込んできて、そのまま遺伝子を蓄積していくことによる劇的な進化

ウイルスの他の生物への侵入は劇的な進化⇒変異を引き起こすという。

ウイルスと生物進化はどのように関わっているのか? そもそもウイルスとは何か?

ウイルスに関する追求が進められています。

ヒトの細胞は細菌とウイルスと表裏一体の関係にある。

巨大ウイルスから見える新たな生物界の姿②

ウイルスとは何か1~生物と非生物の境界~

そして、京都大学・東京理科大学・生理学研究所・東京工業大学らの共同研究チームが、アメーバに感染する新規巨大ウイルスを発見しました。この巨大ウイルスは、なんとヒストン遺伝子を全セット持っているそうです。

以下、東工大ニュース(2019.02.08)https://www.titech.ac.jp/news/2019/043535.html より紹介します。

ヒストン遺伝子を全セット持つ巨大ウイルスの発見

DNA関連遺伝子のウイルス起源に新たな証拠

【概要】

・・・・・(前略)・・・・・

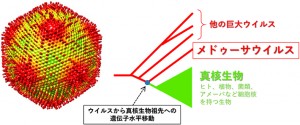

メドゥーサウイルスと名づけられたこの巨大ウイルスは、全セットのヒストン遺伝子をゲノム内に保持しており、特異な粒子形態とゲノム組成から新たな「科」に属することが明らかになりました。

ヒストンは真核生物がDNAを折り畳んで核内に収納するために必須な5種類のタンパク質で、その一部を持つウイルスはこれまでに知られていました。しかし、ヒストン遺伝子全セットを保持するウイルスはメドゥーサウイルスが初めてです。

真核生物のDNA関連遺伝子がウイルスに由来するという仮説が提唱されていますが、本研究成果はそうした仮説を支持する結果と考えられます。今後、ウイルスヒストンの役割などメドゥーサウイルスの感染過程を分子レベルで解明することにより、巨大ウイルスと真核生物の太古以来の共進化誌が紐解かれるのではないかと期待されます。

本研究成果は、2019年2月6日に米国の国際学術誌「Journal of Virology」にオンライン掲載されました。

図1. 左はメドゥーサウイルスの粒子構造。右はヒストン遺伝子やDNA複製酵素の系統樹の模式図。真核生物の系統樹の根本からウイルスの遺伝子の系統が派生している。DNA複製酵素(真核生物のDNAポリメラーゼδ)遺伝子やヒストン遺伝子は、遺伝子水平移動によってウイルスから真核生物にもたらされたのかもしれない。

【背景】

今世紀初頭、生物学の常識を覆すウイルスが発見されました。ミミウイルスと呼ばれるそのウイルスは、単細胞真核生物(原生生物)であるアメーバを宿主として増殖します。粒子サイズとゲノム長で数多くの単細胞生物を凌ぐ大きさと複雑さを誇るミミウイルスの発見は、「ウイルスは小さくて単純なものだ」という生物学者の固定観念を覆し、大きなインパクトを与えました。

ミミウイルスの発見を端緒に、世界中の研究者が巨大ウイルスハンティングを開始し、パンドラウイルス、ピソウイルス、マルセイユウイルスなど様々な巨大ウイルスの発見が相次ぎ、日本では東京理科大学 武村政春教授らのグループにより、トーキョーウイルス(マルセイユウイルスの仲間)やミミウイルス・シラコマエ(ミミウイルスの仲間)などの発見がなされました。

こうした巨大ウイルスは調べれば調べるほど、その生き生きとした多様で複雑な「生き様」が伺え、その結果、「ウイルスは生命なのか?」といった根本的疑問が沸き上がると同時に[参考文献1]、ウイルスは細胞から進化したのではないか[参考文献2]、ウイルスがDNAを発明したのではないか[参考文献3]、細胞核はウイルス由来ではないか[参考文献4]という挑戦的かつ挑発的な仮説が提唱されました。

今回、共同研究チームは、北海道にある温泉地域の湯溜まりとその水底の泥土サンプルから、アメーバを宿主として新しい巨大ウイルスを分離し、その感染過程、粒子構造、ゲノム組成の詳細を調査しました。その結果、この巨大ウイルスが、これまでに知られていた巨大ウイルスと多くの点で異なることが明らかになりました。

【研究手法・成果】

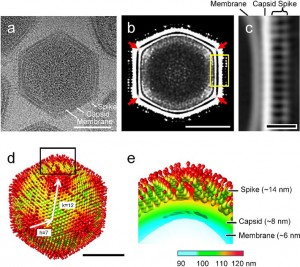

図2. メドゥーサウイルス粒子のクライオ電子顕微鏡による単粒子解析

(a)クライオ電子顕微鏡で見たメドゥーサウイルス粒子。(b)3D構築した粒子の断面図。赤矢印は核を覆う脂質二重膜がカプシドと結合している部分を表す。(c)図bの黄色い四角部分の拡大図。(d)単粒子解析による3D構築した粒子像。白矢印は粒子の大きさ(T=277)を算出するためのk値、h値。(e)図dの黒い四角部分を切り出した拡大図。

新規巨大ウイルスはアメーバを宿主として増殖しますが、感染過程で一部のアメーバ細胞が厚い膜を被り休眠状態に入る(シスト化する)ことが明らかになりました。これが、見たものを石に変える能力を持つギリシア神話の怪物「メドゥーサ」をイメージさせることから、この新規巨大ウイルスをメドゥーサウイルスと名づけました。

メドゥーサウイルスは、粒子径が260ナノメートル、ゲノム長が38万塩基対とこれまでに記録されている巨大ウイルスの中では小型の巨大ウイルスでした。しかし、クライオ電顕単粒子解析により、先端が球状のスパイクでウイルス粒子表面が覆われているなど、独特の粒子形態が浮き彫りになりました。ゲノムの遺伝子組成にも特徴があり、ゲノム内の461個のタンパク質遺伝子のうちなんと61%(279個)が、データベースに類似した遺伝子がない新規遺伝子であることが判明しました。

また、感染過程の観察から、ウイルスゲノムの複製がアメーバの細胞核内で完了していることも伺え、これまでに報告されてきた巨大ウイルスとは様相を異にしていました。こうした結果と遺伝子解析(分子系統解析)の結果を総合し、共同研究チームは、メドゥーサウイルスが新しい「科(family)」つまり「メドゥーサウイルス科」に属するウイルスだと結論しました。「科」はウイルスの分類体系において事実上最上位の分類群です。

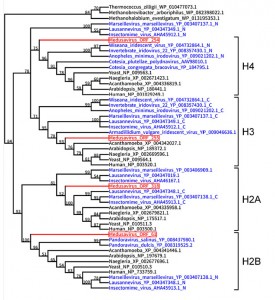

図3. ヒストン遺伝子の系統樹

赤:メドゥーサウイルス、青:その他のウイルス、黒:ヒトを含む真核生物と古細菌。

メドゥーサウイルスのゲノムで最も際立った特徴は、ヒストン遺伝子を全セット(ヒストンH1, H2A, H2B, H3, H4の5種類)保持していたことです。これまでにマルセイユウイルスやパンドラウイルスがヒストン遺伝子の一部を保持していることは知られていましたが、ヒストン遺伝子全セットを保持するウイルスはメドゥーサウイルスが初めてです。

ウイルス粒子からもウイルス由来のヒストンタンパク質が検出されました。分子系統解析の結果はさらに興味深いものでした。これらのヒストン遺伝子はその進化の枝が、真核生物の系統樹の根っこの部分から派生しており、その起源が真核生物の共通祖先よりも古いことが明らかになりました。つまり、ウイルスのヒストン遺伝子は、真核生物の特定の系統から獲得されたものではないのです。このことは、真核生物の先祖がヒストン遺伝子を古代のウイルスから獲得した可能性を示唆しています。同様の進化シナリオがメドゥーサウイルスのDNA複製酵素遺伝子の解析からも浮き彫りになりました。

さらに、アメーバとメドゥーサウイルスのゲノム比較から、進化の過程で数多くの遺伝子の受け渡し(遺伝子水平移動)が両者の間で起こっていたことも明らかになりました。遺伝子の受け渡しの方向は、アメーバからウイルス、ウイルスからアメーバへの両方向の事例がありました。アメーバがウイルスから受け取った遺伝子の中にはウイルスの殻を作るためカプシドタンパク質遺伝子もありました。メドゥーサウイルスは、宿主と遺伝子をやり取りするのが得意なのかもしれません。

・・・・・(以下略)・・・・・

参考文献は、プレスリリースhttps://www.titech.ac.jp/news/pdf/WEBTokyoTechPR20190207_mochizuki.pdfを参照願います。

(以上)

脳の進化の5億年~誕生からヒトまでの軌跡

生物史を通して、生命体は肉体的強化(運動能力UP・巨大化)と情報能力高度化(大脳の進化)の2方向の進化をして来た。

現生動物で、陸上の王者(ライオン)と大脳を進化させた人間を見比べると、肉体的強化をしたライオンを大脳進化した人間が凌駕している。

事実、現代人は類猿人と比較して、肉体的能力については劣るが、大脳は優れていると考えられる。生物の進化形態は、大脳の進化(情報収取→共認→観念)であると考えられる。

地球規模の環境大変化に対して、肉体的に対応出来ない多くの生物(肉体的変化はDNAに依る為急激な変化はできない)は死滅している。将来、環境の大変化が有っても、観念を働かせ対応できる可能性は大きい。

そこで脳の進化について以下の記事が有ったので転載します

>5億年の進化を遂げて

今から5億年前に生命が獲得した神経管は、進化を経て“脳”となった。脳は生物の進化と共に新たな領域を形成し、機能や役割を生み出していった。こうして魚類、両生類、爬虫類、哺乳類、そして霊長類へと進化を遂げ、5億年という歳月を経て現在のヒトの脳へと進化した。

【脳の進化の5億年~誕生からヒトまでの軌跡~】

https://japan-brain-science.com/archives/112

地球上に存在する全ての動物は、脳を持つ。動物は脳を持つことで、高度な情報処理を可能としている。たとえば、心臓の動きや呼吸、消化、代謝のような生命活動を維持する機能を実現している。また、ヒトのように脳が極めて高度に発達した動物であれば、記憶・認知・想像・創造・判断・伝達・論理的思考・抽象的思考など、さまざまな精神(=思考)活動も可能としている。

地球上に脳という器官が誕生したのは、今から5億年ほど前である。脳を獲得した生命は5億年にわたって進化を続け、その果てに現在のヒトへと至った。以下では、生命が脳を獲得するに至った過程と今日までの進化の歴史を辿る。

■神経の獲得と、ヒトに至るまでの進化の歴史

脳の誕生と進化の歴史を振り返るためには、生命の誕生の歴史にまで遡る必要がある。地球上に初めて生命が誕生したのは、今から38億年前である。このときに誕生した“原始生命”は、脳を持っていなかった。原始生命が脳と呼ばれる器官を獲得するまでには、30億年以上の歳月が必要だった。

|38億年前:生命の誕生

海中に、“リボ核酸”や“タンパク質”が誕生した。このリボ核酸とタンパク質によって、初期の生命は構成された。生命はその後、DNA(デオキシリボ核酸)を形成し、これによってDNAを持つ“あらゆる生命の共通祖先”が誕生した。共通祖先は後に、原始的な単細胞生物へと進化していった。初期の単細胞生物は、神経や脳を有していなかった。

|10億年前:単細胞生物の分岐(1)

単細胞生物が、“従来のままの単細胞生物”と“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”とに分岐した。

|9億年前:単細胞生物の分岐(2)

“植物・菌類の祖先になる単細胞生物”に分岐しなかった単細胞生物のグループが、原始的な動物であるカイメン(海綿)と分岐した。このカイメンには、まだ神経系らしきものはなかった。

|8億年~6億5000万年前:多細胞生物の誕生

複数の単細胞生物が集まり、多細胞生物が誕生するようになった。当時の大気には紫外線を防ぐオゾン層がなかったため、太陽からの紫外線が減衰することなく地表に降り注いでいた。そのため、大気中の酸素は毒性の強い活性化状態になり、紫外線とともに生物のDNAに損害を与えていた。損害を受けたDNAは回復を繰り返すことで新しい遺伝子の組み合わせを構成し、多様性を増していった。

|6億3000万年前:刺胞動物の登場

この頃に誕生した刺胞動物(イソギンチャクやクラゲなど祖先)には、『散在神経系』と呼ばれる神経網が存在していた。散在神経系とは、神経細胞が体全体に網目状となって存在している神経系を指す。

|5億4200万年前:カンブリア紀の開始

今から5億4200万年ほど前のカンブリア紀になると、海中には多様な生物があふれるようになった。カンブリア紀に誕生した多くの生物は、体を動かすために神経細胞が集合した“神経節”を獲得した。

6億3000万年前に誕生した刺胞動物は神経細胞が体全体に網目状に分布した散在神経系を獲得したが、さらに進化した生物は神経が集まった『集中神経系』を獲得した。この集中神経系が、一般的に『脳』と呼ばれる器官となる。カンブリア紀には、こうした“原始的な脳”といえる構造を持つ生物が誕生した。ここから、5億年に渡る脳の進化の歴史が始まる。

この時期以降に登場した魚類・両生類・爬虫類・哺乳類などの脊椎動物(多数の椎骨(ついこつ)がつながった脊椎を有する動物)の脳は、どの動物でも基本構造が似ている。どの動物の脳も『脳幹』『小脳』『大脳』から構成され、動物ごとにその大きさが異なった進化を遂げることになる。すなわち、現在までの脳の進化は、基本構造が変化するのではなく新しい機能が付け加わることで実現してきた。

|5億2400万年前:無顎類の登場

顎を持たない『無顎類(ヤツメウナギの祖先)』などが生息していた。 無顎類の脳にはニューロンの活動を補佐するグリア細胞が存在しているが、ニューロンの一部である軸索を覆うミエリン鞘(=軸索を流れる電気信号が拡散することを防ぐ鞘)の存在は確認されていない。ミエリン鞘がないことから、脳内での神経伝達速度は速くなかったと推測されている。

|4億6000万年~2000万年前:顎口類の登場

生物の中に、顎を持つ『顎口類』が登場した。顎口類は、ミエリン鞘を獲得していたと考えられている。軸索のミエリン化は神経伝達速度を高めるため、顎の獲得と神経伝達速度の向上が、生存競争に有利に作用したといえる。こうした要因から、顎口類は進化を有利に進めることができたと考えられている。

顎口類のその後の進化により、脳の形態に大きな変化がみられるようになった。特に終脳(=大脳)は、前方に大きく拡大するようになった。 顎口類の祖先の段階で、頭部を形成する胚葉(=受精卵が卵割することで生じる細胞層)に変化が生じ、脳の前方に存在していた鼻孔の位置が移動し、さらには下垂体(=さまざまなホルモンを分泌する内分泌器官)の位置も移動した。これによって脳の前方が開け、終脳を形成する空間が確保されて終脳の発達が加速していったと考えられている。こうして脳の発達が加速した顎口類は後に、両生類・爬虫類・哺乳類へと進化していくことになる。

|3億7000万年前:両生類の登場

海中で誕生した脊椎動物である魚類の一部が両生類となり、陸上へと進出した。 両生類は大脳と小脳の割合が小さく、本能や反射を司る脳幹が大部分を占めていた。特徴としては、嗅覚に関係する『嗅球』が大きい点があげられる。

|3億1500万年前:爬虫類の登場

陸上で生活するようになった両生類の一部は、『羊膜』を獲得したことによって地上での繁殖を可能とした。羊膜は、胚(胚子:多細胞生物の個体発生における初期段階の個体)を乾燥から守る役割を果たす膜である。この膜を獲得したことによって、それまで海中や水辺でしか生活できなかった魚類や両生類のような脊椎動物は水から離れ、地上の至るところで繁殖できるようになった。

羊膜を獲得した種は、それまでの脊椎動物が住むことのできなかった乾燥地帯や砂漠にまで生息範囲を拡大していった。この羊膜を持つ種(羊膜類)が、後に爬虫類へと進化した。 爬虫類の脳は両生類と同様に、反射やエサの捕獲、交尾といった本能的な行動を司る部位である脳幹が脳全体の大きな部分を占めており、大脳と小脳が小さい点が特徴である。また、中脳の後にある“視葉”が小さく嗅球が大きいため、物を見ることよりも匂いを嗅ぐ方が得意という特徴を持つ。

爬虫類の大脳は小さく、大脳の構成は動物が生きていくために必要な本能や恐怖などの原始的な感情を司る『大脳辺縁系』が主である。爬虫類の大脳辺縁系は主に、においを感じ、本能的行動に直結する部分だけが形成されているに過ぎなかった。なお、大脳辺縁系は進化的に古いことから『古皮質』と呼ばれる。

|2億2500万年前:哺乳類の登場

魚類から両生類、爬虫類へと進化を遂げた後、爬虫類から哺乳類へと進化する直前の段階で、大脳の『新皮質』をつくる基になる部分が形成された。 哺乳類の特徴は、それまでの生物と比較して大脳が大きく、そして小脳の割合が小さいという点にある。大脳の表面を覆う大脳皮質にしわができたことで大きな容量(広い表面積)が確保され、新たに発達した大脳新皮質に視覚野や聴覚野といった感覚を司る『感覚野』や、運動機能を司る『運動野』が誕生した。 爬虫類が哺乳類へと進化したことで、大脳新皮質は大幅に拡大していった。これにより、嗅覚以外にも視覚などの情報が脳に多く取り込まれるようになった。こうして哺乳類は、陸上で迅速な行動が可能となった。 大脳辺縁系も主に嗅覚以外の感覚に対応するようになり、喜怒哀楽が豊かになった。また、情報を記憶する能力も向上した。こうして、哺乳類特有の怒りや恐怖、攻撃、愛、嫌悪などの感情が出現した。

|6000万年前:哺乳類(霊長類)の登場

哺乳類の進化の過程で、霊長類に進化する種が現れた。ニホンザルやチンパンジーなどの祖先にあたる霊長類は新皮質がさらに発達して大きくなり、『連合野』が出現し、より高度な認知や行動が可能となった。

連合野の発達はヒトの進化における重要や領域の1つである。霊長類の脳は連合野のみならず、感覚野や運動野も複雑な機能を担うようになった。こうした霊長類が獲得した情報処理機能を土台として、後にヒトの脳が誕生することになる。

霊長類の大脳の発達は、当時の霊長類が身を置いた環境に起因している。樹上で生活するサルには、枝から枝に移る能力が必要だった。そのため、大脳にある手の指や手のひらなどを中心とした腕の運動や感覚を司る領域が発達している個体が、生存競争において有利であった。また、樹上で行動するためには立体視が可能な優れた視覚が必要とされた。こうした要因から、大脳の視覚や聴覚に関わる部位が発達した。これにともない、脳の周辺領域も拡大・進化していくことになった。 類人猿に進化して以降は、指や手のひらを司る領域と隣り合う“脳の顔面筋”や、“舌・唇の運動や感覚”に関わる領域が拡大されたため、表情が豊かになった。その後、さらにその周辺の領域が拡大・発達し、『ブローカーの中枢』と呼ばれる運動性言語中枢が形成された。

■ヒトの祖先の登場

|440万年前:アルディピテクス・ラミダスの登場

哺乳類の中から霊長類が登場して5500万年程が経過すると、直立二足歩行を可能とする初期の人類の一種である『アルディピテクス・ラミダス』が登場した。身長は120cm、頭蓋容量は300cm^3程度だった。なお、直立歩行をすることなく森に留まった種族は、その後は脳が拡大することなく、現在のチンパンジーやボノボへと進化していった。

|250万年~160万年前:ホモ・ハビリスの登場

木材や石を加工して道具を作り出すべく、眼と手を正確に連動させ、手先を器用に動かすようになった。こうした活動により、頭蓋容量は600cm^3程度にまで拡大した。この頃になると、言語を司る『ブローカー野(運動性言語中枢)』が目立つようになった。

ホモ・ハビリスは脳の進化によって自身を取り巻く世界を認識し、言語を用いて周囲の個体に自身の考えを正しく伝える能力を持つようになった。こうした能力は『心』を生み出す生物的基礎となり、現在のヒトに通じる能力となった。

|180万年~5万年前:ホモ・エレクトゥスの登場

頭蓋容量がさらに拡大し、950cm^3程度になった。石器をより高度に加工し、槍などもつくるようになった。ホモ・エレクトゥスが加工した石器は、ホモ・ハビリスが加工した石器と異なり石の両面が削られて先端が鋭利に尖っている特徴を持っていた。 ホモ・エレクトゥスは道具を巧みに操っただけでなく、火を使うことも覚えた。火は夜間に肉食動物を寄せ付けない役割を果たし、さらにはそれまで摂取できなかった食糧を調理して摂取できるようになった。また、直立二足歩行によって骨格が変化し、発声気管が従来よりも低い位置に下がった。この変化によって発声が容易になり、言語の発達が加速した。脳内では、言語を司る部位であるブローカー野がますます発達した。さらに、聴覚を司る部位に隣り合う部位も拡大し、『ウェルニッケ野』と呼ばれる感覚的言語中枢に発展した。

|20万年前~現代:ホモ・サピエンスの登場

脊椎動物の進化の初期の段階では、脳は神経細胞が集まった“膨らみ”のようなものに過ぎなかった。やがてこの膨らみはヒトへの進化の過程で大脳、間脳、中脳、小脳、延髄、脊髄からなる複雑な構造を形づくり、個体の維持だけでなく高度な精神活動を可能とする器官となった。

原始的な霊長類からホモ・サピエンスへと進化する過程で、大脳皮質は厚みが増しただけでなく表面積も著しく拡大した。また、大脳皮質はより深く複雑なしわをつくって容量を増やし、大脳新皮質の感覚野、連合野がさらに発達した。小脳も大きくなり、ヒトの複雑な動きを可能にした。 霊長類の登場から現在にかけて、大脳新皮質はそれまでの生物史に例がない速度で拡大・発達していった。大脳皮質の中でも新しい皮質(新皮質)は高等動物ほど発達しており、霊長類では認知や思考、判断といった知的活動を司る部位となっている。 こうした変化によって頭蓋容量は1400cm^3まで拡大し、ヒトは抽象的な思考が可能となった。

脳が進化したことにより、思考や創作活動の幅が広がった。たとえば、動物の骨や牙・角を利用してネックレスやペンダントなどの装飾品やフルートのような楽器、裁縫に用いる縫い針、油を燃やすオイルランプなどがつくられるようになった。今から2万5000年前には、動物の油を用いて絵の具を作成し、洞窟の壁に様々な色で牛の絵を描くことも可能となった。

脊椎動物の骨の進化過程~メダカのウロコが証す骨の起源~

>海の中には生命活動を維持(いじ)するためのカルシウムなどのミネラル分が豊富にあるが、汽水域ではミネラル分が足りない。そこで魚たちは体内にミネラルを蓄積(ちくせき)するための貯蔵(ちょぞう)施設(しせつ)として骨を使った。<(実現塾10月5日)とあるように、脊椎動物の骨は重要な働きをしているようです。

では、人類を含む「脊椎動物の骨」は、どのようにして作られ進化してきたのでしょうか。

以下に、メダカのウロコとヒレから骨の起源を追求した研究を紹介します。

東京大学プレスリリース(2013/3/28)https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2013/11.htmlより、以下引用。

メダカのウロコが証す骨の起源

【発表のポイント】

・どのような成果を出したのか

→ウロコとヒレが発生中の胚のどの細胞に由来するかをつきとめた。

・新規性(何が新しいのか)

→脊椎動物の骨の進化の過程を明確にした。

・社会的意義/将来の展望

→骨は色々な由来の細胞から柔軟に作られることを示したことで、骨の発生機構研究や再生医療研究へ基礎的知見を与えた。

【発表概要】

魚のウロコやヒレが発生中の胚のどの細胞から作られるかは、脊椎動物の骨の起源や進化を解く鍵となる問題であるにもかかわらず、長年謎につつまれたままだった。細胞の運命は胚発生初期にまず外胚葉、内胚葉、中胚葉に分かれ、その後それぞれ、神経系や内臓、骨などに順次分化して行く。さらに脊椎動物には第四の胚葉とも呼ばれる特別な細胞、神経堤がある。通常、これらの胚葉を超えて組織を分化させることは難しいため、細胞の由来(系譜)情報は非常に重要である。東京大学大学院理学系研究科島田敦子助教・武田洋幸教授らの研究グループは、基礎生物学研究所亀井保博特任准教授らと共同で、世界で初めて成魚まで骨の細胞系譜をたどる実験系の開発に成功し、ウロコやヒレが従来の説で考えられていた神経堤細胞由来ではなく、中胚葉細胞由来であることを明らかにした。これによって脊椎動物は予想外に「柔軟」な方法で骨を進化させてきたことがわかった。本研究は骨の発生機構や再生医療に関する今後の研究において道しるべともなる成果であり、分化誘導に関わる遺伝子の探索をより正確に行うための情報となると思われる。

【発表内容】

地球上で最も進化した生物は脊椎動物であり、この脊椎動物の最大の特徴は骨組織を持つことである。ウニやサンゴなどがもつ炭酸カルシウムから成る硬い組織とは違って、脊椎動物の骨はカルシウムを再利用できる全く新しいもので、リン酸カルシウムから成る。この骨を獲得したことによってカルシウムの貯蔵庫をたずさえて、海から陸上に進出できたと考えられている。

では、骨はどのように進化したのだろうか。最初に出現した骨はおよそ4~5億年前に棲息していた甲冑魚(カッチュウギョ)などが身体にまとっていた鎧のような外骨格(注1)である。この骨の構造を調べると、神経堤細胞から作られる歯の象牙質にそっくりだった。神経堤細胞とは脊椎動物だけがもつ多分化能細胞で、脊椎動物に特有の器官を作り出してきたと考えられている。事実、ウロコのすぐそばにある色素細胞や水の流れを感知する側線細胞などは神経堤細胞由来であることが確かめられており、さらに太古の外骨格の姿を残しているウロコやヒレについても、実験的な証拠がないまま神経堤細胞に由来すると類推されてきた。その結果、骨は神経堤によって獲得されたとする説が長年信じられてきた。これまでの骨の分類学や進化学は、このような類推の上に築かれた曖昧なものだったのである。

そこで、東京大学大学院理学系研究科島田敦子助教・武田洋幸教授らの研究グループは、基礎生物学研究所亀井保博特任准教授らと共同で、メダカを用いて2種類の長期細胞系譜解析法を開発し、上記学説の再検証を行った。一つめの技術は「細胞・組織移植(注2)」で、骨細胞だけが緑色(GFP)蛍光を発する遺伝子改変メダカの胚から小さな組織を取り出して別の胚に移植する方法、二つめの技術は「光による細胞標識法(注3)」で、光(赤外線)をメダカ胚の特定の細胞に照射して温め、生涯緑色(GFP)蛍光を発するようにさせ、その細胞の一生を観察する方法である。これらの方法を使ってウロコとヒレが胚のどの細胞に由来するかを調べたところ、どちらも従来の説で考えられていた神経堤細胞ではなく、ウロコ・背ヒレ尾ヒレは体幹筋や背骨などを作る体節中胚葉という細胞に由来、胸ヒレは心臓などを作る側板中胚葉という細胞に由来することが明らかとなった。

今回の研究によって、いままで謎に包まれてきた脊椎動物の骨の進化の過程がようやくはっきりと見えてきた。脊椎動物にはタイプが全く違う外骨格(注1)と内骨格(注4)があるが、これまでは、外骨格は神経堤細胞から、内骨格は主に中胚葉細胞からそれぞれ対応して作られると考えられてきた。今回、体幹部を覆う典型的な外骨格(ウロコとヒレ)が複数の種類の中胚葉細胞由来だったことから、骨は由来する胚細胞の種類にはほとんど制約されず、色々な細胞によって「柔軟に」作られることが決定的となった。もともとは魚の形だった脊椎動物が、カエル、鳥、ヒトに至まで次々と姿を変えることができたのは、このような骨の発生の「柔軟さ」によるものだったのかもしれない。本研究は骨の発生機構や再生医療に関する今後の研究において道しるべともなる成果であり、分化誘導に関わる遺伝子の探索(注5)をより正確に行うための情報となると思われる。

(中略)

【用語解説】

(注1)外骨格頭蓋骨、歯、ウロコなど、体の周辺にある骨で、軟骨をへずに直接リン酸カルシウムを沈着させて骨化する。皮骨とも呼ばれる。従来は頭部と同じく神経堤由来と考えられていたが、本研究で体幹部外骨格の由来が中胚葉であることがわかった。

(注2)「細胞・組織移植」骨が緑色蛍光を発し、かつ全身が赤色蛍光を発する遺伝子組み換えメダカの細胞や組織を、別のメダカ胚に移植することで、成長後の蛍光色により細胞の由来を解析する方法。本研究で用いた遺伝子組み換えメダカは東京工業大学の猪早敬二助教(共著者)と京都大学の木下政人助教(共著者)らが作製した。

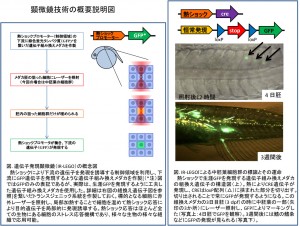

(注3)「光による細胞標識法」生体内の局所や細胞に赤外線を照射して温めて熱ショック反応を起こさせて遺伝子発現を誘導する方法。赤外線を利用するため細胞への害が少なく、また動物・植物両方で応用することができる。2009年に亀井らにより開発され、IR-LEGO(InfraRed Laser Evoked Gene Operator)法と呼ばれる。現在は基礎生物学研究所でこの技術による動物・植物での共同利用研究が進められている。今回遺伝子発現顕微鏡による系譜解析に使用したメダカ胚は、京都大学の木下政人助教(共著者)らの協力により2つの遺伝子組み換えメダカを交配して生涯GFPを発現するように工夫されている。本研究はIR-LEGOが生物学的な重要な発見に応用された初めての例である。(図も参照)

(注4) 内骨格背骨や四肢の骨など体の中心部にある骨で、いったん軟骨を経た後に骨化する。外骨格とは独立に獲得され、進化してきたとされる。

(注5) 分化誘導に関わる遺伝子の探索細胞の運命は胚発生初期に外胚葉、内胚葉、中胚葉に分かれ、以降それぞれ、神経系や皮膚、消化管や内臓、筋肉や血管などに順次分化していく。神経堤(神経冠とも言う)は第四の胚葉とも呼ばれ、末梢神経、グリア細胞などに分化する。通常これらの胚葉の種別を超えて組織を分化させることは難しい。再生研究においては、発生・分化過程で働く遺伝子の制御によって再生する組織の分化制御を行おうとしているので、細胞の由来(系譜)情報は非常に重要な情報である。

■顕微鏡技術の概要説明図 画像をクリックで拡大

(以上)

ネアンデルタール人のDNAが語るヒトの進化

現代の人類の進化に関する定説は、DNA分析(分子進化学)によるものである。

しかし分子の変化は時間に比例すると仮定したものであるが、「変異は環境変化に依るものである」が生物史からの事実と思う。定説は非常に危うい物である。

[宮田隆の進化の話] より

https://www.brh.co.jp/research/formerlab/miyata/2004/post_000003.html

【ネアンデルタール人のDNAが語るヒトの進化】

を要約した現在の定説は以下のようになる

【類人猿の進化に関する2つの説】

1967年までの古人類学の定説では、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンを一つのグループにまとめて、これらの類人猿からヒトの系統が分かれたのは2400万年前に遡るとなっていた。さらに、およそ1000万年前に生存していたラマピテックスこそが、証拠は歯の化石だけにも関わらず、現生人類の直接の祖先であると信じられていた。(化石から推定した系統樹)

1967年以降ヒトに最も近い類人猿はチンパンジーで、その分岐時期はたったの500万年前だとする分子進化学からの結論(分子から推定した系統樹)

【多地域起源説vs単一起源説】

・他地域起源説:民族間の争いなどからほど遠い平和主義者の子孫

・単一起源説:われわれ現代人は殺戮者集団の子孫

1997年、現代人のDNAと比べると、ネアンデルター人と現代人の系統が分かれたのがおよそ60万年前で、現代人のなかで最も古い分岐を示すアフリカのグループはせいぜい20万年前に遡る程度だった。つまり単一起源説を強く支持する結果を得たのだ。

__________________________________

|

客観性は科学が持つ重要な特徴の一つだが、われわれヒトの進化についてはどうも例外のようで、強い思い込みに真実が歪められてきた苦い思い出が一度ならずある。ヒトがサルから進化したことは渋々認めたとして、その分岐を出来るだけ古い時期の出来事にしたいという気持ちが強く働いていたようだ。 |

|||||||

|

|||||||

| 現在、世界の各地にはさまざまな皮膚の色や体格の異なる人種が生存しているが、これらの現代人はすべて同じ種、ホモ・サピエンスに属する。ホモ・サピエンスには、現生人類(新人)のほかに、数十万年前に各地に生存していたジャワ原人、北京原人、ネアンデルタール人といった先行のグループ(旧人)もいる。ところで、われわれ現代人の起源に関して「多地域起源説vs単一起源説」と装いを新たに論争が再燃している。火付け役はまたもやアラン・ウィルソンである。 アフリカ大陸は長らく人類進化の揺りかごだったが、ヒトの祖先(ホモ・エレクトス)は150万年前頃になるとユーラシア大陸へ次々と進出し、各地の旧人となった。「多地域起源説」では、現代人に見られる人種の特徴はその地域で発見された旧人から受けついだもので、人種の起源は非常に古く、人種間では遺伝的な交流が常にあったのだと主張する。異なる地域の旧人の特徴はかなり違うのに対し、現代人では人種間にそれほどの差が見られずむしろ一様に見えるのは、混血のせいだというのである。われわれは、民族間の争いなどからほど遠い平和主義者の子孫というわけだ。一方、「単一起源説」では、現在の人種が成立したのはずっと最近のことで、もともとアフリカにいた現代人の祖先が世界中に広まり、各地域にいた旧人たちの子孫と混血することなく、それに取ってかわったのだと主張する。われわれ現代人は殺戮者集団の子孫というわけだ(図2)。アラン・ウィルソンは各地の現代人のDNAを取って系統樹をつくり、最も古い分岐を示すのはアフリカ人であることから、単一起源説を主張した。だが、これだけでは証拠として弱い。 |

|||||||

|

|||||||

| われわれは平和主義者の子孫なのか、それとも殺戮者の子孫なのか? 2つの説の重要な相違点は、数十万年の時間を隔て「出アフリカ」を果たした旧人と新人の間の混血の有無にある。多地域起源説では「混血あり」を主張するので、現代ヨーロッパ人とネアンデルタール人とのDNAを比べると、両者にはほとんど違いが見られないはずである。一方、単一起源説では「混血なし」を主張するので、両者のDNAは出アフリカの時間差である数十万年分の違いが認められるはずである。ヨーロッパ人とネアンデルタール人のミトコンドリアDNAを比べれば、どちらの説が正しいかが検証できることになる。 しかし、事はそう簡単ではないのだ。「現在生きている生物のDNAを比べるだけで、過去に起きた進化が分かる」というのが分子進化学の売りだが、DNAが取れなければ、その生物の進化が理解できない。化石からはDNAが取れない。そうした常識に果敢に挑戦し、ネアンデルタール人のミトコンドリアDNAの単利に成功した人々がいる。スバンテ・ペーボのグループだ(1997年)。現代人のDNAと比べると、ネアンデルター人と現代人の系統が分かれたのがおよそ60万年前で、現代人のなかで最も古い分岐を示すアフリカのグループはせいぜい20万年前に遡る程度だった。つまり単一起源説を強く支持する結果を得たのだ。(図3) |

|||||||

|

太古の世界で、「クロロフィルを安全に食べられる」よう進化した生物

>カンブリア紀に入ると、海中の酸素濃度がどんどん上昇してゆき、生物群が爆発的に多様化した。<(カンブリア大爆発:実現塾 9月28日)

>動物が生きていくには酸素が必要だ。エディアカラ紀の進化的多様化は、世界の海の酸素濃度が激しく変動する中で起こった。<「動物の多様化を促進させたカンブリア爆発の原因は1億年間の間に4度起きた海洋の急激な酸素化」

太古の世界で酸素濃度の上昇に対して、私達の祖先たちは、どのようにして適応していったのか?

国立科学博物館らの国際研究チームにより、動物や植物などの共通祖先(真核生物の共通祖先)は、地球の生態系を支える光合成で使われるクロロフィルを安全に食べられるように進化した生物だったことが明らかになりました。

これによると、カンブリア紀の酸素濃度上昇の前に、クロロフィルを有して酸素を発生する藻類と真核生物の“食べる食べられるの関係”=酸化的環境への前適応があったようです。

以下、国立科学博物館プレスリリース(令和元年7月16日)https://www.kahaku.go.jp/procedure/press/pdf/189891.pdfより。

太古の世界で私達の共通祖先が繁栄を勝ち得た仕組みが明らかに!

~「クロロフィルを安全に食べられる」よう進化した生物~

【背景】

光合成に不可欠な色素であるクロロフィル(葉緑素とも呼ばれる)は、他の生物に「食べられる」と活性酸素を発生するため、食べた側に致命的なダメージを与える危険な物質でもあります(光毒性:注1)。食べる側にはクロロフィルを無毒化して光毒性に対抗する仕組みをもつことが不可欠です。

【本研究の成果】

クロロフィルの「無毒化の仕組み」を発見

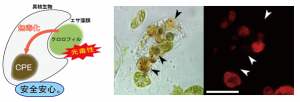

クロロフィルをもつ光合成生物である藻類を食べている広範な真核生物:注2)が、細胞内に取り込んだクロロフィルを「CPE」と呼ばれる活性酸素が発生しない安全な物質に転換する仕組みをもっていることを突き止めました(図1)。

「無毒化の仕組み」は普遍的

現在の地球上には、非常に多様な真核生物:注2)が存在していますが、クロロフィルをCPEに「無毒化」する仕組みはほとんど全ての系統群に共通して存在することも明らかになりました。これは、現在の多様性の起源となった祖先的な真核生物の段階(10~18億年前の原生代に存在)で、既に「藻類を安全に食べることのできる仕組み」が確立していた証拠です。

「無毒化の仕組み」の獲得は、酸素に満ちた世界への究極の一歩

約6億年前に地球の大気や海洋が酸素で満たされるようになると、クロロフィルをもつ「猛毒生物」としての藻類が大繁栄しました。すると、それまでは藻類を食べて細々と生きていた我々真核生物の共通祖先:注3)が、クロロフィルを無毒化できないライバルたちを差し置いて台頭しました。こうして酸素に満ちた太古の環境で繁栄を勝ち得たことで、私達を含む、現在に続く多様な真核生物の礎になったと考えられます(図2)

■参考図

図1.藻類を捕食した細胞模式と明視野および蛍光顕微鏡像 左)餌藻類が消化される過程で、クロロフィルがCPEへ転換される。中央)クロロフィルの緑色が失われ、右)赤いクロロフィルの自家蛍光が失われていく。

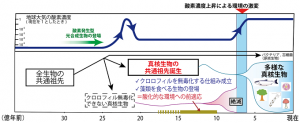

図2.地球大気の酸素濃度と生物出現の相関図 上)過去30億年間の地球大気の酸素濃度、下)生物の祖先系統の出現時代。

本研究ではクロロフィルを有して酸素を発生する藻類と真核生物の“食べる食べられるの関係”がこの時代に既に成立していたことを示した。この酸素環境下で藻類を食べることのできた真核生物の子孫が多様化し、現在のように繁栄した。

■用語解説

注1)クロロフィルには光と酸素の存在下で一重項酸素と呼ばれる強力な酸化剤を発生させる作用があり、これが無差別に細胞内の有機分子を破壊する。

注2)細胞に細胞核をもつ生物。動植物を含む肉眼で見える生物のほぼすべてを含むが、その多様性のほとんどは肉眼で見えない単細胞の生物たちである。

注3)現存する全真核生物の共通祖先は、“原初の真核生物”とは区別される。10~18億年前に存在していた(が絶滅してしまった)多様な真核生物の中で、現存する真核生物の祖先のみが生き残り、子孫を繁栄させることができた。

(以上)