2021-08-31

改めて「哺乳類」を追求する。

新たなテーマは「哺乳類」です。

コロナワクチンによる生殖機能への影響⇒「胎内保育の仕組み」

また、昨今増加している家庭内での虐待など異常性⇒「生殖集団の再生」に焦点を当てて追求していきます。

Ⅰ.哺乳類の胎内保育ってどのようなもの?

妊婦へのコロナワクチン接種が呼びかけられていますが、流産や不妊の増加しているとの観察事例もあります。しかし、ワクチンがどのような仕組みで生殖機能に影響するのかについては、必ずしも明らかになっていません。

したがって、胎内保育とはどのような仕組みになっており、そのうえでワクチンがどのように影響するのかを追求していみたいと思います。

『ニンアカ』より借用しました。

①胎内保育に付随する機能…胎内保育を行う事で必要となった、付随する機能はどのようなものがあるの?

②胎盤の役割…栄養授受、免疫攻撃からの防御など、どのような役割を持っているの?

③胎盤形成の仕組み…胎盤はにはウイルスによる変異を塗り重ねて出来上がったとされている。

-1.哺乳類でも種が違えば胎盤の構成も異なるのか?人類は地域性に限らず同じ胎盤なの?

-2.胎盤形成に必要なシンシチン-1配列とスパイクタンパクの配列は類似している。スパイクタンパクの配列が転写されることにより胎盤形成に影響が出るのか?

⇒コロナワクチンによる流産、不妊への影響に肉薄する。

④羊水と羊膜の役割

-1.羊水の成分はどうなっているの、その役割は? 胎児はどうやって呼吸しているの? 肺胞(液と)羊水の関係はどうなっているの?

-2.羊膜ってそもそも何、その役割は? 羊膜と羊水の関係は? 母体の血液と羊水の関係はどうなっているの?

-3.ワクチンのポリエチレングリコールなどのナノ粒子カプセルが羊水にどのような影響を及ぼすのか。

⑤母乳の役割…ワクチンは母乳にも影響を及ぼすのか。

Ⅱ.哺乳類の子育て

子どもへの虐待が20年間で16.7倍に増加、殺人事件のうち身内の殺人が過半を超えるなど、家庭=子育て集団における異常が問題化しています。

そこで人類より前の哺乳類に遡って、どのように子育てを行っているのかから、人類本来の子育てを模索していみたいと思います。

①人類より前の哺乳類はどのように一人前になっていくのか?

授乳、子ども同士のじゃれあい、狩りの訓練、見守りなど、どんな子育てを行っているの?

②草食動物の子育ては?肉食動物と何が違うの?

Ⅲ.哺乳類にとって集団とは?

高度成長期以降、都市へと人が流れ込み村落共同体が崩壊。人類は核家族という社会=生産過程から切り離された、消費だけの集団を単位として生きている。

核家族は現在上記のような異常な事態なども発生しており、今後どのようにして単位集団を再生していくのかを探るためにも、人類・サルを含めた哺乳類がどのように集団を形成しているのかをおさえていきます。

①哺乳類の集団の起点…現存哺乳類の祖先は食虫目に酷似した原モグラ。その生態から追求し、哺乳類の集団の起点(母子集団)の構造を解明する。

②草食動物のオスは集団に属しているのか?…母子集団に対してオスの集団はあるのか? 群れの形成はどうなっているの? 内雌外雄とは発情期(授乳期間は?)のみの現象か? オスは闘争存在であるが、母子集団の周辺で過ごすことで肉食動物の標的となり、結果的にメスと子供を守っている?

③哺乳類の母系集団の形成過程…性闘争→オス放逐→母系集団の再整理。両生類、爬虫類(鳥類)はどうなっているの?

シナプスを介さない情報伝達場「細胞外電場」

これまで脳は、ニューロンのシナプスを介した配線によるコミュニケーションを中心に理解されてきたが、脳のすき間っである細胞外スペース(参照記事)に注目すると、多様な伝達様式があることが見えてきた。

細胞外スペースを介した脳内駆動物質の拡散によるコミュニケーションや、細胞外スペースを満たす細胞間物質の流れが物質を運ぶ役割を担っている可能性が高まっているが、さらに。細胞外スペースを電気が伝わるワイヤレス伝送を行っている可能性も見えてきた。

電気的な活動が周囲に影響を及ぼす環境を「電場」といい、細部外スペースを介して影響を与える電場を「細胞外電場」と呼ぶ。神経突起(軸索と樹状突起)の一点に電気刺激が与えられると膜電位の変化が突起に沿って広がる。しかし、一般的な細胞膜の電気抵抗は完全な絶縁物ほどには高くなく、また神経突起は良導体である細胞外液中に存在するので、与えられた電気量は細胞膜を横切って細胞外に流れ出る。つまり、あるニューロンが自身が発生させた電場を形成し、細胞外電場を介して周囲の細胞に影響を与え、自分以外のニューロンの活動が集合電位として巡り巡って自分自身の活動に影響を与えることになる。

ラットの脳を使った実験だが、海馬に電気刺激を与えると、海馬の表層と深層で電気活動の山と谷が反転し、シータ波を作ることが確認されている。この領域のニューロンは縦に整列し、相互にシナプスで繋がってはいない。それにも係わらず、シータ波を作するは、ニューロン自身が発生する微弱な細胞外電場が近接するニューロンに影響を与えると考えられている。また、ニューロンは縦に整列している(束になっている)脳組織では振動する細胞外電場の振動に、対する感受性が高くなる可能性も考えられている。

細胞外スペースは、間質液で満たされ、間質液は、神経活動の結果生じる電気的な信号を伝える細胞間媒質として機能している。脳に刺した電極が記録しているのは、あくまでニューロン集団が発生し電気信号が、脳組織を通って細部外媒質を伝わったのである。脳の電気的な性質を正確に知ることは、脳の活動を理解する上で、必要不可欠と考えられる。

また、このように、細胞外電場が脳の機能に重要な役割を担っているとすると、身の回りの機械が発生する電磁波が作る電場が、脳に与える影響は、無視できないと思われる。特に、第五世代移動通信システム(G5)や、さらに高周波のテラヘルツが、脳に与える影響の図りしれず、まだ分かっていないことが多い現状では、飛びつくことは避けるべきだろう。

参考:ブルーバックス『脳を司る「脳」』毛内拡著

宇宙人と交信や、UFO関係の隠蔽情報の開示運動を行うグリア博士の『人物像』と『体験史』1

前回、スティーブン・グリア博士の、書籍『UFOテクノロジー隠蔽工作』を引用しながら『UFOテクノロジー隠蔽工作がどのように進められてきたのか?』を掲載した。

この書籍は、2つの大きなジャンルに分かれている。

生命体の大きさを決定する原理とは何か?

>宇宙においても生命は、ある大きさを持つ物質でできているのか・・・・・

生命は一体どこまで小さくなることができるのだろう。<リンク

宇宙における生命体の大きさは、何によって決まっているのか?

ミクロからマクロまで、生命体の大きさは物質の大きさに規定されるものなのか?生命体の大きさを決定する原理とは何か?

今回は、東京工業大学地球生命研究所教授関根康人氏の記事(以下に一部引用)より考えていきます。

この記事では、シュレディンガーの著書『生命とは何か?』より考察され、ポイントは以下となります。

・生命体としての機能をもつ物質は、周囲の分子の影響でどこかに不具合が生じても、その機能を失わない程度に大きな物質である(=原子数が多い)必要がある。それにより、生命体の大きさが決まってくる。

・生命体の安定性を保つために、ある程度の躯体の大きさ(=原子数)が必要となる。一方、生殖や遺伝の役割を担うDNAの塩基対は原子数が少ない(変異しやすい=変異性を有している)。

生命体の大きさを決定する根本には、 「安定と変異」という生命原理 が貫かれているようです。

DSPACE(2021年1月21日) より、以下引用。

生命のサイズを決めているものは何か?

~前略~

原子はなぜ小さいのか

さて、ここでは単純に、僕らが“生きている”と認識できる生命を考えていこう。機能をもつ物質でできた生命は、どこまで小さくなることができるのだろうか。一般法則はあるのだろうか。

この問いに正面から答えようとしたのは、物理学者エルヴィン・シュレディンガーである。

20世紀初頭に量子力学の基礎を創ったシュレディンガーは、その業績により1933年にノーベル物理学賞を受賞している。現在、理系大学生の何割かが、大学の物理学の講義で最初に挫折するのが、有名なシュレディンガー方程式であり、20世紀以降、多くの学生にトラウマを植え付けた。果たして僕もその例外ではない。

シュレディンガーは、1944年に出版された著書「生命とは何か」において、次のような問いを発している。

原子はなぜそんなに小さいのか、と。

僕らは日常的に、自らを構成する原子を意識することはない。原子は直接目に見えなければ、これを触った感触もない。地球上に生きる最小サイズの生命である細菌にとっても、それは同じである。細菌一個体あたりにさえ、およそ100億個という途方もない数の原子が含まれるのだ。タンパク質やDNAなど、機能をもつ物質一つとっても、膨大な数の原子が含まれている。

生命をどこまで小さくできるかという問いは、機能をもつ物質をどこまで小さくできるかという問いと同じだといってよい。なぜなら、仮に機能を持つ物質が非常に少ない数の原子、例えば数個あるいは一個の原子からなるとすれば、生命自体も限りなく小さくできるからだ。しかし、その場合、どんな不都合が生じるだろう。

エルヴィン・シュレディンガー博士(1887〜1961)。量子力学の基礎を作った理論物理学者。(提供:Nobel foundation)

なぜ生命は原子と比べてこんなに大きいのか

機能をもつ物質の周囲には、必ず別の分子が存在する。細胞内であれば水分子、空気中であれば窒素や酸素の分子などが存在する。原子レベルでみると、これら分子は様々なスピードで、乱雑に自由に動き回っている。熱運動と呼ばれるものである。今、この瞬間にも、僕らの指先にも、顔にも、体中いたるところに無数の窒素や酸素の分子が高速でぶつかっている。ただ、僕らの体が大きいがために、一つ一つの分子の衝突を感じることはない。

もし、機能をもつ物質が数個、あるいは一個の原子からなる場合、どうであろう。周囲の分子と機能をもつ物質とが同程度の大きさである以上、分子の熱運動により大きな影響を受ける。

例えば、ニューロンが数個の原子でできている場合、周囲の分子が偶然に高速で衝突することによって勝手に化学反応が生じてしまう。すると、何かしらの思考が偶発的に発せられ、もはや秩序だった意識はもてないだろう。また、代謝を担うタンパク質が少数の原子から成るのであれば、これが周囲の分子の衝突によって、別の形状に変わってしまうこともおきうる。そうなれば、代謝を維持することは困難であり、生命は短時間で熱力学平衡状態に陥ってしまうだろう。

シュレディンガーの、原子はなぜそんなに小さいのか、という問いは、本当はこういう問いであるべきである。

すなわち、なぜ生命の体は原子に比べてこんなにも大きいのか、と。

そして、シュレディンガーは、著書「生命とは何か」の中で、その答えをこう述べている。

「生命および生命が営むあらゆる過程はきわめて多くの原子から成る構造をもっていなければならない。そして、偶発的な一原子による出来事が過大な役割を演じないように保障されていなければならない。」

生命のからくり

機能をもつ物質は、周囲の分子の影響でどこかに不具合が生じても、その機能を失わない程度に大きな物質である必要がある。そして時間が経てば、不具合が生じた箇所も、そうでない箇所も、代謝によって、全て新しい物質へと作り変えられる。

「素粒子並みに小さい生命はいるの?」と問われると、素粒子はおろか少数の原子から成るような生命でさえ、現実的には存在しないだろうということになる。統計力学をご存知の読者がいれば、生命や機能をもつ物質は、必ず巨視的な集団でなければならない とも言い換えられる。

20世紀、統計力学を含む物理学は、宇宙で普遍的に通用することが明らかになった。そうであれば、この生命のサイズに関する議論も、この宇宙において普遍的なものであろう。

では、最低どのくらい多くの原子が集まれば、生命 —“生きている”と認識できる物質— を構成しうるのか。シュレディンガーは、これについても、100万から1000万程度の原子の集団だろうと考察している(興味をお持ちの方は、著書「生命とは何か」をお読みいただくとよい)。

彼の予言したこの数は、細菌一個体を構成する原子の数である100億個より少ないものの、新型コロナウイルスを含む、一般的なウイルスを構成する原子数の1000万程度と符合する。もっとも、科学者のなかでも、ウイルスが“生命”であるか、統一的な“認識”はないのだが。

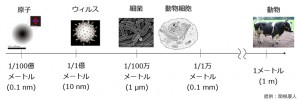

原子、ウィルス、細菌、動物細胞、動物の大きさを比較した概念図。(提供:関根康人 画像:Helium atom-Yzmo CC BY-SA 3.0 /Rotavirus Reconstruction-w:User:Graham Beards CC BY-SA 3.0 /EscherichiaColi NIAID-Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH /Typical animal cell with organelles-Chippolito CC BY-SA 3.0 /CC BY 1.0)

ここまで、生命を作る機能をもつ物質は、変化しないために多数の原子からなる必要があると述べてきたが、例外もある。

それは、増殖や遺伝の役割を担うDNAである。

DNAを構成する原子の数は、細菌では数1000万、人間の細胞では数100億ともいわれる。巨大な原子の集団である。ただし、DNAを構成する塩基対と呼ばれる一つのユニットの原子数は数10程度と少ない。たった一つの塩基対に対してであれば、周囲の分子などによる偶発的な変化は起きうる。そして実は、一つの塩基対に原子レベルの変化があるだけでも、生命全体に大きな影響が及びうる。

これを生物学者は突然変異と呼ぶ。生命は突然変異することで、流転する地球環境にも適応できる種を生み出し、多様な進化を遂げてきた。新型コロナウイルスも、変異株と呼ばれる突然変異を次々と生み出している。

むしろ、地球生命は、どんなに進化しても、DNAの塩基対だけは少ない数の原子の集団に留めているのかもしれない。

何のために? おそらく、僕らがこれからも、変わり続けていくために。

(引用終わり)

知的宇宙人と出会えない

近未来で、知的宇宙人と出会える可能性は殆どなし。

前回の投稿で「だから人間は、宇宙人と出会うことが出来ない。」

>知的生命体は宇宙に数多く存在してきたが、いずれも相互の通信手段を持つ前に滅亡してしまう。

>SETI(セティ)計画: 宇宙に向けたアンテナで、知的生命体から発射される電波を探すプロジェクトは、1960年の米国オズマ計画を皮切りに世界各国で数多く実施されてきました。また、電波だけではなく光学望遠鏡を用いた探査も実施されました。 しかし今に至るまで、50年を超える探査にもかかわらず、知的生命体からの信号は見つかっていません。から人間は、宇宙人と出会うことができない

としましたが、最近のニュースでも

2021年5月16日のライフドアニュース「宇宙人はいるのか?銀河中心6000万個の星を探した最新結果は」より

______________________________________

ざっくり言うと

- 天の川銀河の中心をターゲットとする、人工的な電波や光信号の探索活動

- 最新の調査では、実に6000万個におよぶ膨大な数の星をカバー

- しかし、有力な信号の候補に遭遇することはなかったとされている

2021年5月16日 17時0分カリフォルニア大学バークレー校のSETI研究センターでBreakthrough Listenチームが取り組んできたのは、天の川銀河の中心をターゲットとする、

人工的な電波や光信号の探索活動。2年前には地球から近い1,372個の星に狙いを定め、地球外知的生命体が発した痕跡はないか調査しましたが、まったく有力な手がかりをつかむことはできませんでした。

そこで今回は発見の可能性も高まるとの期待から、非常に星の密度が高い銀河系の中心部に狙いを定めた探索が続けられてきたそう。

未知の部分も多い天の川銀河の中心には非常に多くの星が存在しているものの、高エネルギーガンマ線が飛び交い、超新星の爆発やブラックホールの存在など、生命に適したハビタブルゾーンとはなっていません。そういう意味では、ここに地球外知的生命体の存在を求めるのは正しいことなのか? そういう疑問もありますし、まだ今回の発表は、1~8GHzの周波数帯の調査に絞られた予備的な結果に基づくもののようです。

とはいえ、簡単には異星人と出会えないという現実が突きつけられたと考えることもできるでしょう。

____________________

宇宙はどうはじまったのか【後編】 | 池内 了 | トイビト – Page 4 (toibito.com)より

【宇宙人にいる星】

銀河系にはおよそ2000億個の星が集中しています。

だから2000億個の10分の1、200億個ぐらいは太陽系のようなものがあるだろうと思うわけです。

その中で今度は地球のような星が何個あるか考えると、太陽系には惑星が8つでしょう。

そのうちの一つが地球だから8分の1、それでだいたい10分の1ぐらいだと思うわけです。

20億個の地球があると思っていい。

――46億分の38億。バクテリア。

地球に生命が生まれた38億年前というのはバクテリアなんですよ、ほとんどが。

で、生命が地上に進出したのは4億年ほど前。38億年から4億年ぐらいまでの34億年の間はずっとバクテリアのような生物で、海の中にいた。だから、ほとんどの地球のような星に生物がいるとしたら、バクテリアのような生命でしょう。

でも、これが文明ということになると…。地球がいまのような近代文明を持ったのは、46億年のうち200年ですよ。ということは、宇宙人になると、20億かける46億分の200としないといけない。

――ということは、銀河系にある2000億の星の中の100個ぐらいには私たちと同じくらいの文明をもった生命体がいる。

――これがじゃあ出会う確率となると…

――3000光年。光の速さで3000年。

いま21世紀だから、じゃあ50世紀ぐらいになったら出会えるかもしれない。

――そうか、そもそも光で飛べないですもんね。

――3000光年ということは、(ロケットで移動するとロケットの速度は光の1万分の1)3000万年かかる。人が行き来するというよりは、光をやりとりするというほうが可能性は高いわけです。それはSETI(Search for Extra-Terrestrial Intelligence)と呼ばれていて、地球外文明との電波による交信のことです。

それでも3000光年だと3000年かかるからね。

人間が待てるのは10光年とか100光年くらいまでかな。地球から1光年の範囲には星がないんですよ。

一番近い星で3光年です。いま太陽系以外の惑星がさかんに見つかっていて、もう3000個くらいかな。それは40光年とか1000光年くらいの範囲内見つかっています。ちょっと前にNASAが発表したの(※)では7つの惑星が恒星の周りを回っていて、そのうち地球のような惑星が3個ありましたね。距離は40光年くらい。 近い。あれでおもしろいのは、地球のような星がなんで3個もあるかということ。

その理由はね、真ん中の星がわりと暗いんですよ。太陽のように明るいと、内側の惑星は強く照らされて水が蒸発しちゃうんだけど、暗いから蒸発せずに水が残っている。逆にそれが暗すぎると今度は水が凍っちゃう。だから、3個の地球型の惑星があるというのは、水が液体で存在できる惑星という意味です。

届くかもしれん。でも文明はなさそうですね。 文明があったらすぐ分かると思う。逆に宇宙人がわれわれ地球人を探す、文明を持った生命体を探すとしましょう。そうしたらたぶん電波を調べると思うんですね。地球のまわりには、ワーッと電波が漏れているわけですよ。われわれが電波を使いまくっているから。で、それは人間しか使わない、つまり自然界に存在する物質から出るような電波ではないから、それが検出できたらすぐに、あそこに人間のようなものがいるということが分かる。実際、そういう方法で文明探しをしてる人もいます。 (可能性は)ないでしょう。(2017年4月4日)

_________________________________________

脳の「すきま」と「こころの働き」

これまでの脳研究の大部分は、ニューロンやニューロンが形成するシナプスを介したネットワークに焦点を当てたものだったが、近年、グリア細胞同士が情報をやりとりし、ニューロンのシナプスをコントロールしている事が分かり、記憶や学習という脳の高次機能は、実はグリア細胞によって支えられていることが見えてきた。(参照記事)

(画像はコチラから)

(画像はコチラから)

さらに、最近の脳研究では、脳の中には「すきま」があり、そこを舞台に、様々な脳活動が繰り広げられていることがわ分かってきた。この「すきま」は、「細胞外スペース」と呼ばれ、 細胞外環境の恒常性と代謝老廃物の除去に重要な役割を果たす脳リンパ流の主要な経路であり, ドーパミンなどの駆動物質の拡散性伝達や神経細胞が生成する電場の媒質としての役割も担っている。ニューロンのデジタル的な伝達ネットワークに対して、アナログ的な伝達ネットワークを形成している。

■脳のすきま「細胞外スペース」

最近, 生きたままの組織の様子を顕微鏡レベルで観測できる内視鏡型の顕微鏡技術が発展したおかげで,これまで見つかっていなかった、 人体で最大の器官が発見されている。それは 「間質」と呼ばれる細胞間の「すきま」で、これまで最大の器官と考えられてきた「皮膚」は体重の16%だが、「間質」は20%を占めるという報告もある。この間質という「すきま」は脳にも存在し、「細胞外スペース」と呼ばれる。

最近の研究では成人の脳の細胞外スペースは、脳の体積のおおよそ20%程度だと見積もられ、実に脳の1/5が空洞になっている。また、細胞外スペースは、睡眠や覚醒など脳の状態によって増減することも分かっている。

細胞外スペースは、くまなく「間質液」と呼ばれる液体で満たされ、衝撃に対する緩衝材としての働きだけでなく、さまざまな化学物質の通り道として重要な役割を担っている。

■脳のすきまに拡散する駆動物質

脳内スペースは、血管や神経伝導のように緻密な物質の運搬ではないが、脳のすきまをゆっくり広がり、物質を運び、あるいは排出に関与し、脳内の環境を一定に保っている、ニューロンは、脳外スペースで繰り広げられる変化の上で活動するので、細胞外スペースの環境の変化が、脳の活動に大きな影響を与えていると考えられている。

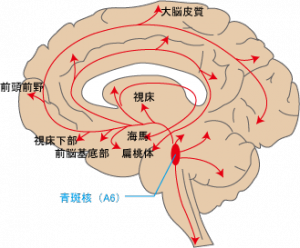

ノルアドレナリンなどの脳内駆動物質は、細胞外スペースの中で拡散し、脳の広範囲の活動を調整している。この脳の広範囲の活動を同時に活性化する働きは「広範囲調整系」と呼ばれ、これを担うニューロンは、一般的なニューロンとは異なり、脳幹に集中しており、もっぱら駆動物質の生産と放出を担っている。脳幹は、脳の奥深くに存在し、生存に必須な働きを担っている、もっとも重要な器官の一つである、

この調整系ニューロンは、脳の中心部である脳幹や基底部に存在していいて、そこから能全体に軸索繊維を伸ばし、脳の広範囲に情報を送って(放出して)いる。神経繊維の末端のシナプスでは、調整系ニューロン1個が、約10万個以上のシナプスと接続し、脳の広い領域を同時に活性化することが出来る。

さらに、中には一対一のシナプス結合をせず、不特定多数の細部に信号を伝える「拡散性伝達」とう形式をとることもある。駆動物質を細胞外スペースに直接拡散することで、シナプス間隙に限定されない、持続時間の長い、ゆっくりとした調整的な伝達を行うことが出来る。

ノルアドレナリン作動性の広範囲調整系

(画像はコチラから)

駆動物質には様々な種類があり、予期しない未知な刺激に対して放出されノルアドレナリン、うつ病とも関係するセロトニン、やる気や感情を左右するドーパミン、記憶や学習に重要な働きをするアセチルコリンなどがある。

■こころの働きが生まれるとき

コンピュータのような無機質なデジタル信号処理をおこなうニューロンの電気的な活動に対し、広範囲調整系は、ゆっくりとした、色合いや濃淡がある多様なアナログ的な伝達といえる。

こころの働きとは、ニューロンの電気的な活動に還元できるものではなく、環境に応じて変化する広範囲調整系のアナログ的伝達と、その影響下で活動するニューロンのデジタル的伝達が、相互に作用することで現れるものではないだろうか。

参考:ブルーバックス『脳を司る「脳」』毛内 拡著