今週の日曜日はなんでや劇場です。

待望の新テーマ「生物史から学ぶ自然の摂理」記念すべき第一回は「生命誕生」がお題だそうです。

一体どんな内容になるのか?なんでや劇場のことですから、予想している以上に面白く、スっきりする内容になるのは間違いありません。みなさん奮って参加しましょう!

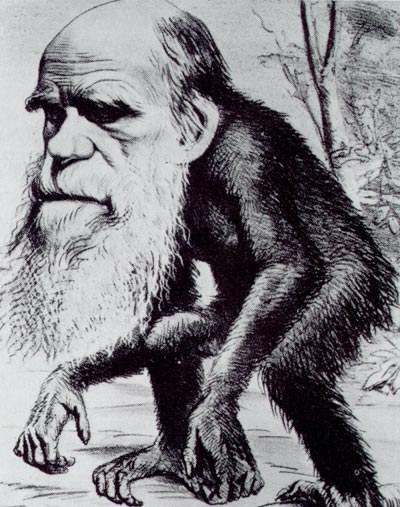

さて、本日はこのなんでや劇場に向けた予習を兼ねて、「進化論の変遷」を追求してみたいと思います。進化論と言えば、誰もが「チャールズ・ダーウィン(画像参照。体が変な形の理由は本文を読んでください!)」を思いしますが、ダーウィンの進化論の他にも進化論は存在します。関連性と相違点を明確にしながら追求していきたいと思います。

■ダーウィン以前の進化論

進化論は、ヨーロッパで誕生しますが、ヨーロッパではキリスト教こそ絶対正義であり絶対真理。

キリスト教の世界観(=神学)では、神がこの世界を創造した時点で、全ての生物が完璧な姿・形で創造された(これを天地創造説と言います)と考えられている為、生物が「進化する」と言うことは全く考えられず、進化論は神の摂理に反する理論と考えられていました。

(なんと現在のアメリカでもこの宗教的思想性が少なからず残っており、進化論は否定視される傾向にあります。州によっては、進化論を教えることが禁じられているそうです)

しかし、大航海時代を経て、18~19世紀頃には、世界各地の様々な生き物の研究や、化石の研究が進み、現在存在する生物以外に多くの生物が存在していることが解ってきました。

また、比較解剖学の研究で、動物の前肢の骨格構造が似ていることや、痕跡器官(退化によって本来の用をなさなくなった器官)があることも解ってきました。

これらの研究により「生物や種の不変性」が疑われ始め、進化論が登場する土台となって行ったのです。

■キュビエの進化論

ジョルジュ・キュビエ 参考:リンク [1]

キュビエは、フランスの博物学者で、パリ自然史博物館の研究員でしたが、ゾウの化石調査をしているうちに、その化石が現在のゾウとは全く違う種類であることに気づきます。

やはりキリスト教信者であったキュビエは、「過去に今とは違う生物が生きていた証拠」から「天地創造説」の矛盾を認識しますが、この矛盾を解消すべく、驚くべき説を打ち立てます。

その説とは「天変地異説」=化石として見つかったゾウは、天地創造より前に生きていたもので、全て何らかの天変地異で絶滅し、神による創造はその後に行われた。このような創造と絶滅がこれまでに何度も繰り返されたと言うもので、見事(!?)に「天地創造説」と「化石」の矛盾を合理的にクリアした説となっていました。

この説はキリスト教会では支持されましたが、全く事実ではない為、近代以降全く支持されていません。 🙁 しかしながら、「天変地異で生物が絶滅して、その後に全く新しい生物が生まれる」と言う考えは、現在の「大量絶滅説」に通じており、必ずしもその全てが意味の無い説とは言えません。

■ラマルクの進化論

ジャン=バティスト・ラマルク 参考:リンク [2]

ラマルクは、キュビエと同時代の博物学者ですが、キリスト教的世界観に捕らわれたままのキュビエの進化論に対し、ラマルクはキリスト教的世界観から脱出した「科学的思考としての進化論」の扉を開けた人物です。

ラマルクの進化論は、2つの柱から成り立っています。

1.用不用説

頻繁かつ持続的に使用する器官は、次第に発達する。これに対して、恒常的に不使用にある器官は、次第に機能上の能力がなくなり、時には消失する。

2.獲得形質の遺伝

個体が自然に獲得したものや失ったものの全ては、その個体の生殖による新しい個体に保持される。

この説によれば、キリンの首が長いのは、高い枝にある木の葉を食べようと努力しているうちに首が長くなり、その「獲得した形質=長い首」が、子孫へと受け継がれて進化してきたと言うことになります。

19世紀ドイツの動物学者、ワイスマンはこのラマルクの進化論を批判する上で、ネズミのしっぽを22代(!!)にわたって切り続け、獲得形質が遺伝しないことを証明しました。

進化論史上は、このワイスマンの実験によって、ラマルク説は完全に葬りさられたとされていますが、ラマルク自身は、負傷や切除は獲得形質とは見なしておらず、動物自身の必要性・必然性から生まれたもののみが獲得形質として伝わるとしているので、ワイスマンの実験は的を得ていないことになります。

もっともワイスマンの実験によらずとも、我々はラマルクの説が成立しないことを知っています。

どれだけ体を鍛えても、その鍛えた体は子供には遺伝しません。

これは遺伝学的にも明らかです。

体を鍛えて変化するのは「体細胞」であり、遺伝に影響を与える生殖細胞の中のDNAには変化を与えません。「獲得形質」とはすなわち「体細胞の変化」であり、「生殖細胞(≒遺伝子)の変化」ではないので、遺伝しないのです。

キリンの首が長いのは、高い枝の葉を食べようとして獲得した「長い首」と言う「形質」が受け継がれているのではなく、なんらかの理由による「遺伝子の変化(DNA一次配列の変化)」が、遺伝的影響を与え、全てのキリンの首が長くなっているのです。

このようにラマルクの進化論は、遺伝学の発達によって否定された 🙁 のですが、最近の「エピジェネティクス(DNA配列の変化を伴うことなく変異が生じる機構)」遺伝機構等の発見により、必ずしも成立していない説とは言えなくなってきています。このこともあり、現在でもラマルクの進化論を支持し、その延長線上で追求している生物学者は結構多いようです。

獲得形質と遺伝の関係性は、これからの進化論・遺伝学の追及テーマの一つでもあります。

■ダーウィンの進化論

チャールズ・ダーウィン 参考:リンク [3]

間違いなく最も有名な進化論者であろうダーウィンは、ラマルクよりも半世紀ほどあとの自然科学者で、現在でも進化論の主流をなす「自然選択(淘汰)説」を提唱しました。

ダーウィンは、青年時代にヴィーグル号で地球一周を行いますが、この航海中に各地の動物相や植物相の違いから、種の不変性に疑問を感じ、地層の変化と同様に動植物でも変化があり、大陸の変化によって、新しい生息地が出来て、動物がその変化に適応したのではないか考えました。

この発見が「自然選択説」の根幹へと繋がっていきます。

「自然選択説」とは「環境に適応した個体が生き残り(適者生存)、適応しない個体は消滅していく。その結果、より環境に適応した個体が生き延び、環境に有利な変異を持つ子が生まれる。その繰り返しが「進化」なのだ」と言う説です。

ラマルクの説によれば、キリンの首が長くなったのは、キリンが高いところにある木の葉を食べようとするうちに首が長くなったと言うことになりますが、ダーウィンの説によれば、首の長いキリンの方が高い木の葉まで食べられる分、首の短いキリンより環境適応に有利なので、(何らかの偶然によって生まれた)首の長いキリンだけが生き残ってきたと説明されます。

ラマルクの説が、キリンの「意思」に進化の原因を求めようとするのに対し、ダーウィンの説は、キリンの「生存競争」に進化の原因を求めている点が根本的違いです。

なお、当時はDNAや遺伝の仕組みについては知られていなかったので、ダーウィンの説では、変異や遺伝については上手く説明できず、ダーウィン自身はラマルクが提唱した「獲得形質の遺伝」が起こると考えていました。

もちろん、当時は「天地創造説」が当たり前と考えられており、キリスト教が(権力的にも、思想的にも)絶対的力を持っていた為、ダーウィンの進化論は宗教界を中心に激しい反対を受けました。 🙁

巻頭の写真は、「人類は猿から進化した(正確には猿と共通の祖先から進化した)」と提唱したダーウィンを批判した当時の風刺画で、雑誌にまで掲載されたそうです。如何に強力な批判を受けていたかが解ります。

ダーウィンの「この理論が受け入れられるのには種の進化と同じだけの時間がかかりそうだ」と言う有名な言葉の裏には、このような激しい反発があったのです。

このようにダーウィンの提唱した「自然選択説」は発表当時、激しい批判にあいましたが、賛同者・支持者が次第に表れ、認知度と影響力を拡大していきました。 😀

後にこのダーウィンの「自然選択説」は、メンデルが発見した「遺伝学」、そしてド・フリースによって発見された「突然変異説」と結びつき、「総合説(ネオ・ダーウィニズム)」として統合されていきます。 ![]()

この「総合説」が現在の進化論の主流派となっています。

なおラマルクは、進化=「単純な生物から複雑な生物へと発展していくような、一定の方向をもつ必然的で目的論的な過程」と位置付け、進化≒進歩と考えていましたが、ダーウィンは、進化=「特定の方向性がない偶然の変異による機械論的な過程」と位置付け、進化≠進歩と考えました。

現在は、ラマルクの目的論的進化論は否定され、ダーウィンの機械論的進化論が主流を成していますが、ダーウィン派の流れの中にもしばしば目的論的見解を持った説が見られます。

これらも含め、現在は総合説を中心に様々な進化論が提唱されており、未だ「事実」は固定されていません。次回は、これら「ダーウィン以降の進化論」に迫りたいと思います。

(BY NISHI)

次回を待ちながら、ポチッとよろしくお願いします 😀

[4]

[4]

![]() [5]

[5]

[6]

[6]