脳内にある、やる気のスイッチを発見

脳内でやる気を起こす部位を見つけたとする論文が有りましたので転載します。

、2017年2月1日に総合科学雑誌であるNature Communicationsに掲載されたものです。

http://www.nips.ac.jp/release/2017/02/post_335.html

_____________________________________________

|

脳内にある、やる気のスイッチを発見

|

1.研究の背景と概要

認知症などの神経変性疾患、脳血管障害や脳外傷などの脳の障害では、いずれも高い頻度で意欲障害が認められます。いわゆる「やる気がない」という症状であり、リハビリテーションの阻害因子として患者さん本人のQOL(quality of life)を低下させるのみならず、介護者の意欲を削ぐ要因にもなります。うつ病の意欲障害には、抗うつ薬という治療の選択肢がありますが、損傷脳の意欲障害にはどの薬が有効で、何が無効かなど治療薬選択について全く分かっていません。その一つの要因として、損傷脳の意欲障害がどのようなメカニズムによって発生するのか全く分かっていないので、候補薬さえも挙げられない状況です。

研究グループは、脳の特定部位である線条体(注1)の損傷によって意欲障害を起こす頻度が高い臨床結果を参考にして、線条体を構成する一つの細胞集団、ドパミン受容体2型陽性中型有棘ニューロン(注2)(以下D2-MSN)に注目しました。実験者が任意のタイミングでD2-MSNを除去することができる遺伝子改変マウスを作出し、意欲評価の実験を行いました。マウスの意欲の評価には比率累進課題(注3)と呼ばれる餌報酬を用いた行動実験を用いました。

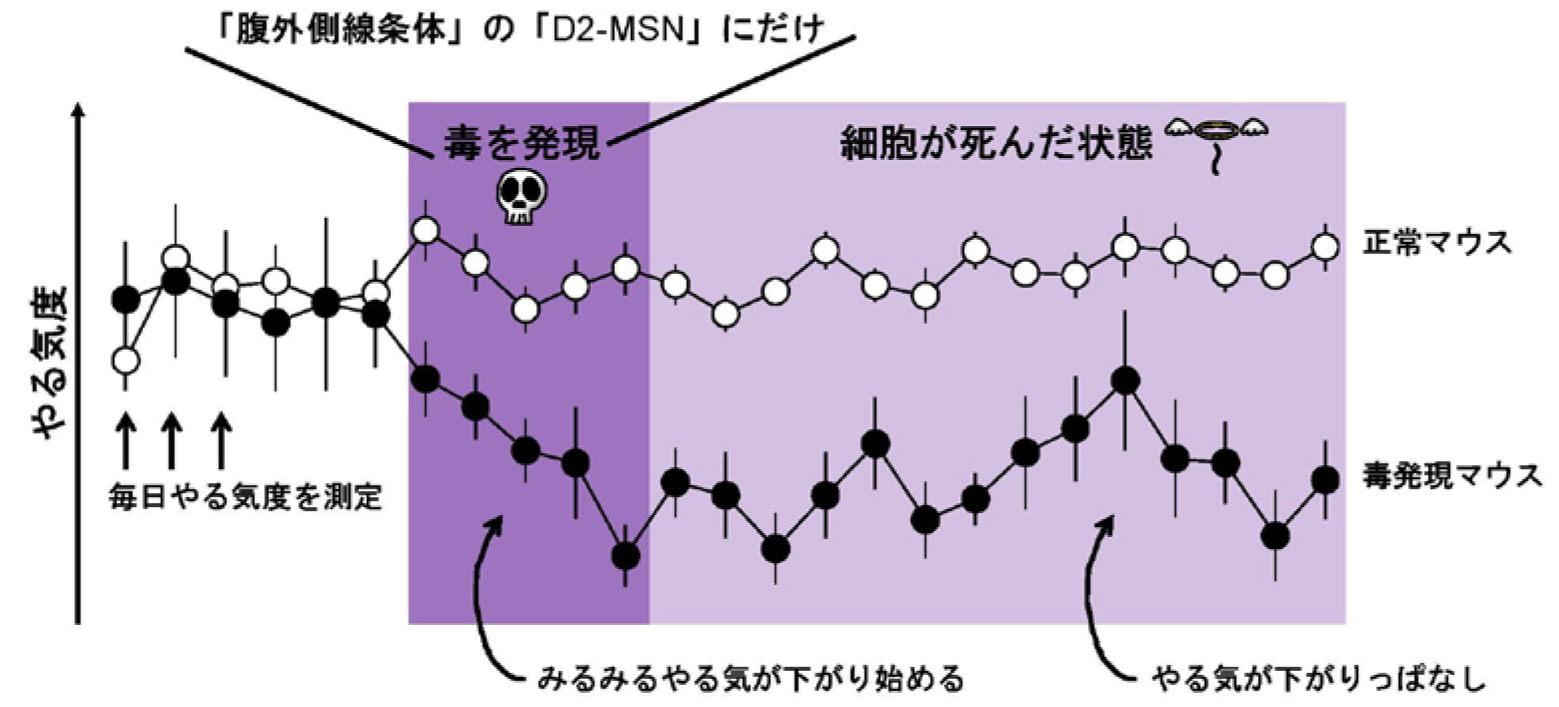

あらかじめマウスに課題を学習させておき、マウスの意欲レベルを調べます。その後、D2-MSNだけに神経毒を発現させて徐々に細胞死させます。もしもD2-MSNが意欲行動をコントロールするならば、D2-MSNの細胞死によって、マウスの意欲レベルは下がるはずです。また、意欲の低下が線条体のどの部位の損傷で、どの程度の損傷の大きさで起こるのかわかるはずです。

研究の結果、線条体の腹外側(注4)の障害で、かつ、その領域のわずか17%の細胞死によって意欲障害が起こることが分かりました(図1)。研究グループは、神経毒以外の方法、すなわちオプトジェネティクス(注5)によるD2-MSNの機能抑制、オプトジェネティクスによるD2-MSNの破壊という2つの異なる方法によっても、腹外側線条体のD2-MSNが意欲行動に必須であることを見出しました。

図1

2.研究の成果と意義・今後の展開

動物を使った意欲の研究では、おいしい餌を報酬とする場合と、覚せい剤のような依存性薬物を報酬とする場合があります。依存性薬物を希求する意欲の責任脳部位として線条体の腹内側部が知られていましたが、おいしい餌のような生理的な欲求に対する意欲の責任脳部位は分かっていませんでした。本研究によって、その責任脳部位が線条体腹外側部であること、中でもD2-MSNが意欲の制御に働いていることが明らかになりました。他にもいくつかの部位が「やる気」を生むのに必要であると想像されていますが、本研究によって初めて、やる気を維持する脳部位・細胞種を明確に示しました。

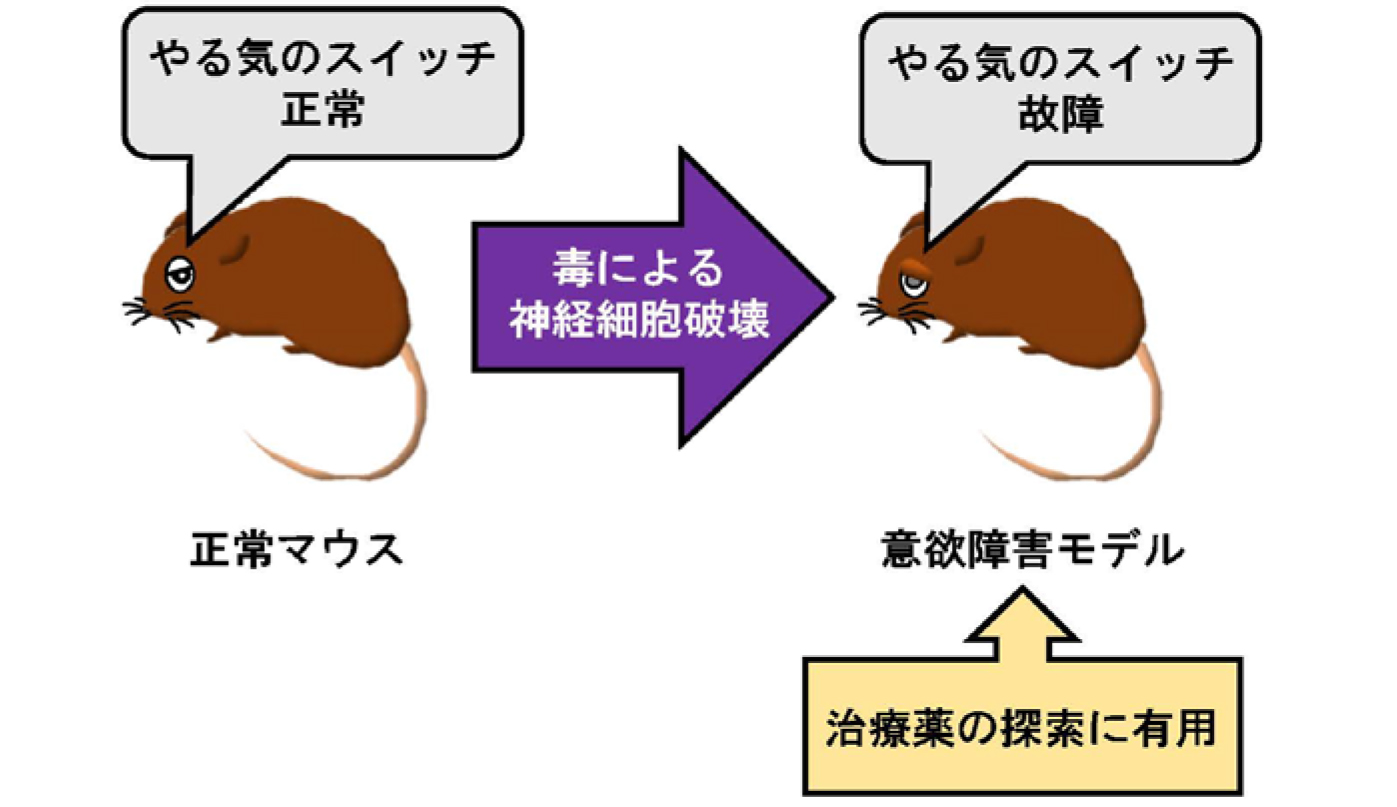

損傷脳の意欲障害のモデル動物が樹立できましたので、今後はこのモデル動物を用いて、意欲障害を改善する薬剤を探索することができます(図2)。

図2

【用語解説】

(注1)大脳基底核・線条体:運動制御や報酬を計算する脳部位で、大脳皮質に囲まれた脳深部(基底)にある。いくつかの脳部位から成る。線条体はそのうちの一つ。

(注2)ドパミン受容体2型陽性中型有棘ニューロン:線条体から情報を外に送る神経に2種類あり、一つがドパミン受容体1型陽性中型有棘ニューロンで、もう一つがドパミン受容体2型陽性中型有棘ニューロンである。ドパミン受容体2型陽性中型有棘ニューロンはこれまで、意欲を押さえる役割を果たすと考えられてきた。

(注3)比率累進課題:1個の餌報酬を得るのに、課されるレバー押し回数が増えていく課題。はじめは1回レバーを押せば1個の餌をもらえるが、2個目の餌を得るのには2回レバーを、3個目の餌を得るには4回、4個目の餌を得るには6回という具合にレバーを押す回数が増えていく。たとえば14個目の餌を1つ得るのに95回レバーを押す必要がある。

課題中のマウスはいずれ餌を得ることをあきらめる。諦めるまで頑張った回数が意欲の程度を表す。意欲が下がると諦めるまでのレバー押し回数が減る。

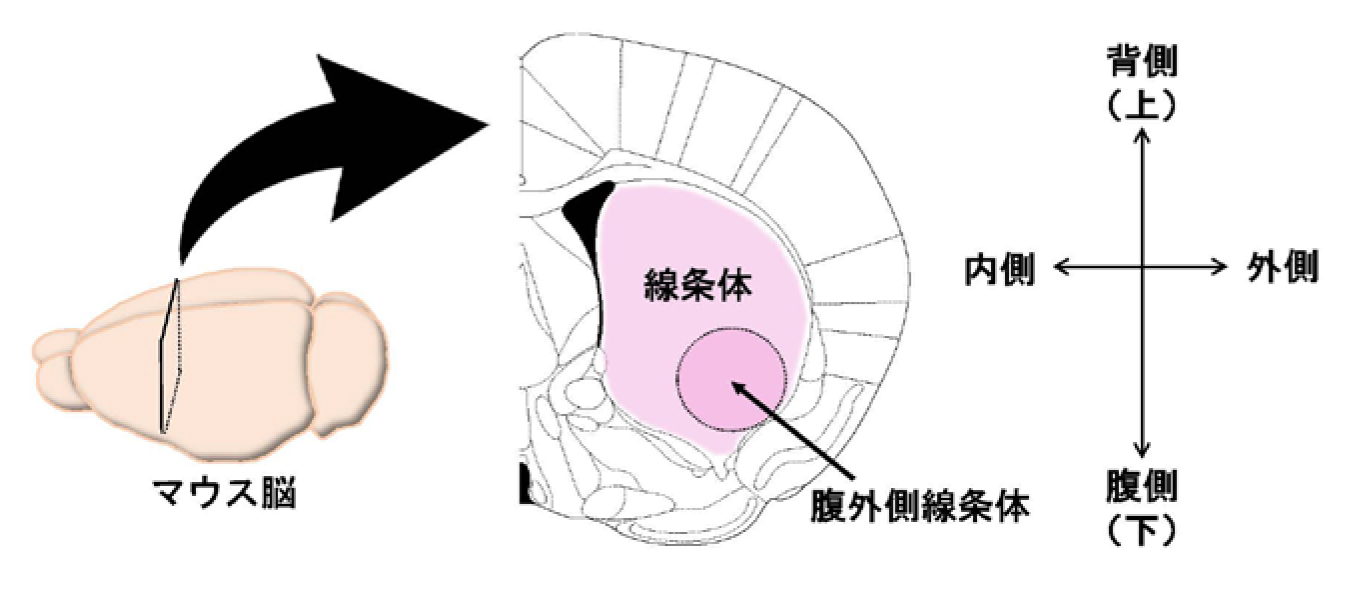

(注4)線条体腹外側:線条体の下部(腹側)かつ外側の領域のこと。一方で、線条体腹内側は、線条体の下部で内側の領域(図3)。

図3

(注5)オプトジェネティクス:光を用いて特定の細胞集団の活動を操作する技術。このケースでは、ドパミン受容体2型陽性中型有棘ニューロンの活動を光で操作した。

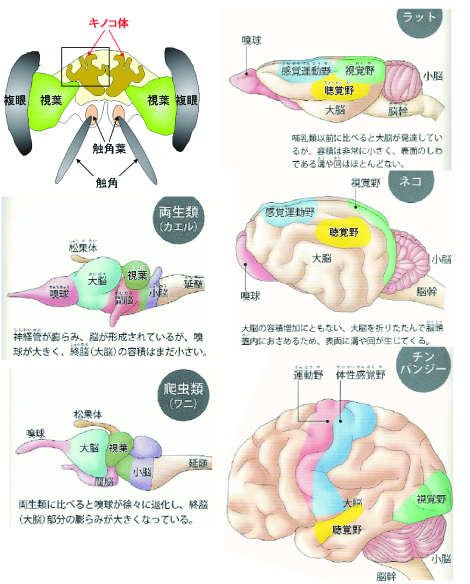

ダーウィンの進化論が崩壊:進化は不連続に起こる。ミッシングリングは存在しない。

学校の教科書で、生物の進化は「ダーウィンの進化論(連続的に徐々に進化)」と記載されている。ただ人類の進化には、ミッシングリングという謎(猿から類人猿そして現生人類をつなぐ中間体の化石が見つからない)が有ると教えられてきた。

しかし近年の遺伝子検査により生物の進化は「急激に進み新種が誕生し、いったん誕生した新種は滅びるまでほとんど変化しない」ようである。

そもそも中間体というのは存在せず、昆虫は太古から変化してない。又シーラカンスもワニもライオンも何十万年も形態は変わってない。進化は不連続に突然起こるのではないかと考えられる。

生物の主要な構成物質である水も周囲の環境(エネルギーの授受で)で個体・液体・蒸気・プラズマ(水素と酸素)状態へ瞬時に変化する。そして素粒子さえも不連続に誕生したり消滅したりしている。

とすると、生物も、外部環境に適応できない種は滅亡し、先祖返りして適応した種を作り出す戦略(≒進化は不連続に起こる)を採っていると思える。

[特報]ダーウィンの進化論が崩壊:かつてない大規模な生物種の遺伝子検査により「ヒトを含む地球の生物種の90%以上は、地上に現れたのがこの20万年以内」だと結論される。つまり、ほぼすべての生物は「進化してきていない」

との研究発表がありましたので転載します。

IN DEEP https://ameblo.jp/glamzanzedeus/entry-12420093747.html

________________________________

(前略)

これはつまり、この地球の生物の 90%以上は「それ以前への遺伝子的なつながりがない」ということでもあり、もっといえば、

・地球のほとんどの生物は 20万年前以降に「この世に現れた」

これがどういう意味かといいますと・・・。たとえば・・・「現行の科学で言われている人類誕生までの地球の歴史」というものは下のようにされています。

46億年前から始まり、35億年前くらいの最初の生物が誕生し、そこから「徐々に」進化してきた……というものです。

しかし、今回の大調査の結果からわかることは、

「徐々に」進化していないということなのです。

つまり、20万年より前の部分は、「現在の地球の生物とほとんど関係ない」としか言いようがないのです。

とにかく、ほぼすべての生物種が 10万年から 20万年前に地球に登場しているという可能性が極めて強くなったのです。

生物の全面的な大規模遺伝子調査により、生物進化の新しい側面が明らかに

これは、アメリカ政府が運営する遺伝子データバンク(GenBank)にある、世界中から数百人の科学者たちによって集められた 10万種の生物種の DNA と、500万の遺伝子断片である DNA バーコードと呼ばれるマーカーが徹底的に調べ尽くされたのだ。

それを行い、その「結果」を報告したのは、米ニューヨーク・ロックフェラー大学のマーク・ストークル(Mark Stoeckle)氏と、スイス・バーゼル大学のデビッド・タラー(David Thaler)氏であり、共同でその内容が発表された。

そして、その内容は「生物の進化がどのように展開されたか」についてのこれまでの定説を揺らがせるものだったのだ。

定説とは何か?

現在の生物学の教科書では、たとえば、アリでもネズミでもヒトでもいいのだが、大規模な個体群を持つ生物種は時間が経過するほど遺伝的多様性が増すとされている。このように時間の経過と共に、生物が進化してきたというのが定説だ。

しかし、それは本当なのだろうか?

その問いに対して、今回の研究の主任著者であるマーク・ストークル氏は次のように述べた。

「いいえ、それは違います」

ストークル氏は、地球上に住む 76億人のヒトも、5億羽生息しているスズメも、あるいは、10万羽生息しているシギたちも、その遺伝的多様性は「ほぼ同じくらいなのです」と AFP に語った。

動物には 2種類の DNA がある。核 DNA とミトコンドリア DNA だ。しかし、すべての動物はミトコンドリア内に DNA を持っている。

ミトコンドリアは、細胞からのエネルギーを食物から細胞が使用できる形に変換する各細胞内の小さな構造体だ。生物の種と種の間で大きく異なる可能性のある核 DNA 遺伝子とは異なり、ミトコンドリア DNAにはすべての動物が持つ共通の DNA 配列が存在する。

この共通の DNA 配列が比較のための基盤を提供するのだ。

カナダの分子生物学者であるポール・エイバート(Paul Hebert)氏は、2002年頃に「 DNA バーコード」という用語を作り出し、COI 遺伝子を解析することで種を同定する方法を描いた。

そして、研究者が目にしたものは、いわゆる「中立」な遺伝子変異にばらつきがないことだ。この中立突然変異が、互いにどれほど類似してるかは樹木の年輪を見るようなもので、これにより一つの種のおおよその年齢が明らかになる。知られているところでは、最後の地球での大量絶滅事象は、6550万年前に小惑星だと思われる巨大天体の衝突によって発生した。

この時の大量絶滅では、地球上の恐竜と、すべての生物種の大半が消滅した。「最も簡単な解釈は、生命は常に進化しているということです。進化の過程の中では、いつでも、その時点で生きている動物が比較的最近出現したものであるという可能性が高いのです」

この論文は、人類進化学の専門誌「ヒューマン・エボリューション(Journal of Human Evolution)」に掲載された。

この見解では、ある種が持続するのは一定の期間でしかなく、その後、新しいものに進化しなければ絶滅するということになる。

(後略)

続きを読む "ダーウィンの進化論が崩壊:進化は不連続に起こる。ミッシングリングは存在しない。"

「何を見ても何かを思い出す」 – サルの脳活動からわかった記憶をささえる柔軟な神経回路

歳を取ると覚えていた筈の記憶を思いだせなくなります。例えば会社の同僚の名前など。老化と言えばそれまでですが、やはり「もの忘れ≒記憶のメカニズム」を知りたいと思っていました。ちょうど「ものをみて思い出す記憶メカニズム」を研究した報告書が有りましたので転載します。

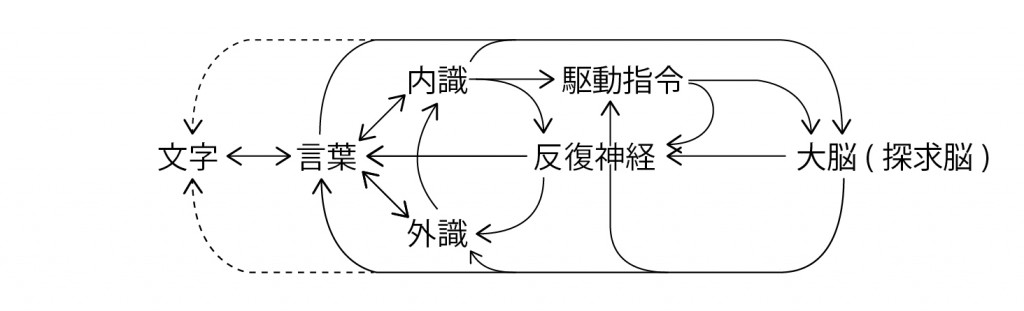

仮設モデル1:ものを見ている際も、ものを思い出す際も同じ神経回路(同じ部位)を同じニューロン群から情報を受け取り、また同じニューロン群に情報を送っている

(知覚回路≒記憶回路となっており記憶回路は常に塗り重ねていく。)

仮設モデル2:ものを見ている際と、ものを思い出す際では、別の神経回路を構成しており、別々のニューロン群に情報を送っている

(知覚回路は大脳の表面にあり、記憶回路は少し深い位置にあり、反復して確認している)

どちらでしょうか?モデル2の方が進化しているように思いますが・・・

「何を見ても何かを思い出す」 – サルの脳活動からわかった記憶をささえる柔軟な神経回路

竹田真己 2018年12月17日「何を見ても何かを思い出す」 – サルの脳活動からわかった記憶をささえる柔軟な神経回路

https://academist-cf.com/journal/?p=9255

「ものを見て、ものを思い出す」

私たちは、目にしたものから関連した他のものを思い出すことができます。「小さかったころの写真を見て、当時のことを思い出す」といった経験は多くの人にあるでしょう。こうした「ものを見て、ものを思い出す」といった2つの認知プロセスには、大脳の側頭葉とよばれる領域の神経細胞(ニューロン)が関与していると考えられています。

これまでの研究により、側頭葉ニューロンは記憶の記銘(覚える)や想起(思い出す)の際に強く活動することが知られています。しかし、これらの側頭葉ニューロン群が、「ものを見た」知覚情報から記憶を想起する際にどのように協調して働くのか、その背景にある神経回路や動作原理はほとんどわかっていませんでした。

そこで本研究では、それらの記憶メカニズムを明らかにすることを目的に、記憶課題を学習したサルを用いて、「ものを見て、ものを思い出す」(cued recallとよばれます)際の側頭葉神経回路のはたらきについて調べました。

[脳のはたらきに関する仮説]

神経回路のはたらきを調べる際に、私たちは複数の脳内モデル(仮説)を立てました。

ひとつ目のモデルは、ある側頭葉ニューロンは、ものを見ている際も、ものを思い出す際も同じ神経回路に組み込まれていて、cued recallの2つの認知プロセスとも同じニューロン群から情報を受け取り、また同じニューロン群に情報を送っているというモデルです。こうしたニューロンが複数存在することで、さまざまなものを見て、さまざまなものを思い出す私たちのこころのはたらきが実現していると考えました。

もうひとつのモデルは、ある側頭葉ニューロンは、ものを見ている際と、ものを思い出す際では、別の神経回路を構成しており、cued recallの2つの認知プロセスでは、別々のニューロン群に情報を送っているというモデルです。

これらのモデルを検証することは、私たちが日常で無意識に行っているcued recallの脳内処理過程を解明するために必須だと考えました。特に、後者のモデルが正しいとすると、情報を送るニューロン群は皮質層単位に異なるのではないかと考えました。皮質層とは、解剖学的に決定される脳の構造であり、各皮質層には異なる情報処理過程を担うニューロン群が存在することが知られています。

Cued recall情報処理における脳内情報処理モデル

(左)Cued recallの2つの認知プロセスで皮質層がスイッチしないモデル

(右)Cued recallの2つの認知プロセスで皮質層がスイッチするモデル

神経回路は皮質層レベルで柔軟に切り替わる

解析の結果、36野ニューロンの神経活動の一部は、図形を見たときにはTE野の浅層とよばれる皮質層と協調的に働くことがわかりました。一方、対となる図形を思い出す際にはTE野の浅層との協調的な活動は消失し、かわりにTE野の深層とよばれる別の皮質層と協調的に働くことがわかりました。つまり、ものを見たときはTE野の浅層、思い出す際にはTE野の深層に神経回路を切り替えることを発見しました。

また、こうした性質を示す36野ニューロンの活動は、想起する図形そのものを表象していることがわかりました。

さらに、これらの領野間を伝達する信号は、図形の知覚時、想起時ともにTE野の皮質浅層のニューロン活動に影響を与えていることがわかりました。サルが正しく対の図形を思い出したときと思い出すのに失敗したときのこの信号カスケードを比較したところ、この神経回路の切り替えがうまくいかないとサルは正しく図形を思い出すことができないことも明らかとなりました。

作図形知覚時には、36野はTE野浅層と協調的な活動を示し、図形想起時には、TE深層と協調的な活動を示し、さらに浅層のニューロン活動に影響を与える。この信号の経路の切り替えが不十分なときには、サルは正しく図形を想起できないことが明らかとなった。

今回の研究では、私たち人間を含む霊長類が、「ものを見て、ものを思い出す」際に、神経回路が大脳の皮質層レベルで柔軟に働きを切り替えている記憶メカニズムを発見しました。

このメカニズムの解明は、記憶の想起に関わる大脳ネットワークの動作原理がより理解されるだけではなく、記憶障害時の側頭葉の神経回路の働きを皮質層レベルで見ることで、脳の活動をもとにしたより精度の高い治療にもつながると期待されます。

______________________________

続きを読む "「何を見ても何かを思い出す」 – サルの脳活動からわかった記憶をささえる柔軟な神経回路"

自分のDNAを分解して栄養にする植物たち

生物にとってDNAは最も重要な物質であるが、そのDNAさえも一つの栄養素として利用する生物の戦略(DNAの情報が重要である)には驚きます。

自分のDNAを分解して栄養にする植物たち

岡山大学などプレスリリース「DNA を自己分解してリン栄養分にする生命現象の発見 ~種子植物の普遍現象・細胞内共生由来の DNA で~」

____________________________________________

栄養が足りなくなった植物は・・・・・・

私たち人間の三大栄養素は、たんぱく質、糖質、脂質だ。では、植物の三大栄養素はなんだろう。答えは、窒素(N)、リン(P)、カリウム(K)。植物は、太陽の光を使う「光合成」で水と二酸化炭素から栄養分を作り出すことができるが、それ以外にもこの三つの栄養素が必須なのだ。そのため、これらの栄養素を外部から吸収して使っているのである。

図1 リン(P)は、植物にとって窒素(N)、カリウム(K)と並ぶ大事な栄養素。(図はいずれも研究グループ提供)

じつは、植物の中でリンを多く含む物質の一つがDNAである。遺伝情報を子孫に伝えていく重要な物質ではあるが、外部から栄養分として吸収するリンが足りなくなれば、自分のDNAを分解してリンを再利用できるのではないだろうか。窮地に追い込まれた植物は、大切なDNAを、実際に分解して栄養に使っているのではないだろうか。

研究グループは、細胞内でエネルギーを生み出す「ミトコンドリア」という小さな器官と、光合成によりエネルギーを生み出す「葉緑体」が持っているDNAに注目した。これらのDNAは必要以上にたくさん存在している。それならば、遺伝情報の担い手としての働き以外に、なにか別の役割があるのではないか。そう考えたのだ。

研究グループはまず、シロイヌナズナとポプラを使い、これらのDNAが実際に植物自身の酵素によって分解されることを突き止めた。もし、この酵素がなくてDNAが分解できなくなれば、植物の体にどんな異変がおこるのだろう。それを確かめるため、この酵素をつくれないように遺伝子を操作したものと何も操作していないもの(野生型)の両方を、リンが欠乏している条件のもとで栽培してみた。

すると、酵素をつくれないものだけ葉が茶色に変化した。これは、リンが足りないときに植物に現れる症状の一つだ。酵素をつくれる野生型は葉の様子に大きな変化はなく、リン不足になっていなかった。どうやら、植物は本当にDNAを分解して栄養であるリンを使おうとしているようなのだ。

図2 リン不足の状態で育てると、ふつうの状態(野生型)だと問題なく育つが、DNAを分解する酵素が働かない状態(DPD1の欠損株)のものは、葉が茶色に変色してしまう。ふたたび酵素が働くように遺伝子を変えると、ふつうの状態に戻る。

さらに詳しく調べたところ、酵素をつくれるものの場合は、リンが極端に不足したとき、酵素をつくるしくみが活発に働いていた。やはり、これらの植物は、リンが不足すると、DNAを分解する酵素を活発に働かせて、出てきたリンを栄養として利用する性質をもっていることに間違いなさそうだ。

DNAを分解するこの酵素は年に一度、必ず活躍する時期がある。それは、11月ごろの落葉のときだ。植物は寒い冬を乗り越えるため、余計なエネルギーを使わないように自分の葉を落とす。じつはこのとき、必要なくなったDNAを分解し、リンを栄養分として回収している。この研究で、DNAは遺伝情報に関わるだけでなく、落葉のとき以外にも、不足したリンの供給源になっていることがわかった。

新たなリン資源としてのDNA

リンが足りなくなったとき、自分自身の中に余っているDNAからリンを取り出して使える。これは、植物が過酷な環境を生き抜くために大事なことだ。そしてこれは、私たちの未来にとっても重要なことなのだ。リン資源枯渇の抑制と、リンが環境に及ぼす悪影響を軽減できる可能性があるからだ。

リンは植物の栄養に不可欠な要素であり、肥料として与えられることもある。実際に、農業生産を上げるために毎年たくさんのリンが肥料として使われており、かつてないほどのスピードでリン資源が消費されている。そのため、リンの原料となる鉱石の枯渇が心配されている。もしリン資源がなくなってしまうと、新しくリン肥料を作ることは難しくなり、農業生産量はかつてないほど低下してしまう。それだけではない。肥料として使ったリンが大量に河川に流れ込めば、リンは水中の藻の栄養分でもあるので藻が大量に発生する。その結果、藻が水中の酸素を消費して、そこに住む魚やそのほかの生物が死んでしまうという環境汚染も発生する。

こういった問題を解決するために、自分のDNAを分解してリンを取り込むという植物のたくましさをもっと生かせば、リン肥料がなくても良く育つ作物を開発できるのではないか。今回の研究には、そうした期待も寄せられている。

(サイエンスライター 大谷有史)

生物の進化と感覚・感情・知性そして意識

生物史をベースに、ヒトの意識構造について調べてみました。

語感言語学 言語学試論「新しい哲学」

http://theory.gokanbunseki.com/index.php?%A5%B3%A5%C8%A5%D0%A4%CE%BD%D0%CD%E8%CA%FDから引用した内容を記載します

【生物の進化と感覚・感情・知性そして意識】

生物が35億年前にいろいろな分子が集まって、分子同士が繋がり、細胞膜を得て単細胞となり、多細胞になり、代謝、自己増殖、核も持って生物へと進化してきた。そして海洋生物、爬虫類が現れ、哺乳動物、猿、類人猿、原人、ついにホモサピエンスが現れた。

人間を含めた生物の持つ本質的な志向性は、より外圧に適応するように進化してきた。そして哺乳類は「感覚が発達し、感情が発生し、最後に知性が生まれた。構造的には、脳幹などの古脳の上に辺縁系などの旧脳が出来、最後に大脳新皮質が加わったもので、生物の本質とすれば、もっとも重要なのは、本能、そして感覚、感情、最後に知性である。

生物学的には、まず無意識があって、その一部が顕在化されて意識となり、顕在化されないものが無意識として存在するのではないかと思う。したがって、生物としては、無意識が主で、意識は従である。 無意識から意識が浮かび上がるのである。あえていえば、無意識が考えるのである。

(前略)

日本語では、無意識層での思考を‘気がする’と言い、意識層での思考を‘考える’と言い、その両方にまたがっているあたりの思考を‘思う’と言い分けている。意識しか重要視しない欧米では、思考は‘think’しかない。生物である人間も、まず無意識に動かされ、意識がそれを合理化するのである。抑圧されたものだけが無意識ではない。サールもフロイトにたぶらかされているようだ。意識を主と考えてしまう。知を主と考えてしまう。西欧文化の悪癖である。人間を生物とは考えたくない。感情を劣ったものと考える。知至上主義の極みである。自然についても、人間を自然の一部と考えるのではなく、自然を人間に対立するものと考える、偏狭な人間中心主義である。

(中略)

旧脳の上に新しい脳が加わることによって、自分である新脳が同じく自分である旧脳を監視することが出来るようになって、すなわち自分を自分が見ること、自分を客観視することが出来るようになって、自分という意識が生まれた。そして、それが自我にまで肥大してしまった。そもそもは、旧脳が主体である。新脳はその監視装置に過ぎない。その監視装置が主体であるがごとき錯覚をしたのが、知至上主義、人間中心主義の西欧文化である。

(後略)

【コトバの起源についての試論 】

私は意識が顕在化したのは言語によってだと思っている。言語の出来る以前の意識は当然表現することは出来なかった。意識そのものを複雑に操作、演算することは出来なかった。表情、ジェスチャーで表現出来るのは、せいぜい気持である。意識の前段階、すなわち前意識、precosciousの段階である。言語を獲得したことによって初めて前意識が顕在化出来、顕在意識(conscious)、すなわち意識が出来たということを明らかにしたいと思った。言語の無い世界にいる人間がどのように考えるかを知るため、「ヘレン・ケラー自伝」「マリーナ・チャップマン」を取り寄せ読んでみた。

★ヘレン・ケラーは1歳7カ月のとき熱病により突然目が見えなくなり、耳も聞こえなくなった。その彼女が7歳のときサリバン先生に出会い、先生が掌に書いた‘w・a・t・e・r’という文字によってものには名前があることに気付き、それが切っ掛けで言葉を覚え、ハーバートを出るまでになった。突然、無音の暗闇に陥れられた彼女がいら立ちの中で‘light! Give me light!’と乞い求めたことが‘the desire to express myself’、そしてそれを実現するために求めたものが‘some means of communication’であった。もちろん、この時彼女はコトバを知らないのであるから‘light! Give me light!’は‘wordless cry’である。なお、その時の彼女は‘a wordless sensation’を‘a thought’とも言っている。コトバのない感情を‘考え’と言っているのだ。そして、それを現実化する突破口が‘everything had a name.’の気付きであり、いろいろの‘name’を覚えていくにつれ、‘each name gave birth to a new thought.’に繋がっていったのである。ものごとを概念化することを理解したのである。知への大きな飛躍である。彼女の場合、ものには名前があることが分かったことが論理思考へと繋がったのである。そして、論理思考、すなわち論理展開は、コトバから言語への進化であり、知としての意識の始まりでもある。ヘレン・ケラーの場合、最初のコトバは、‘w・a・t・e・r’、という‘a name’、すなわち名詞である。そして、これが彼女にとっての概念化の第一歩であった。

★マリーナ・チャップマンは、5歳の頃人攫いに攫われ一人密林に取り残され、10歳の頃人間社会に復帰した女性であるが、その間ナキガオオマキザルの群れと行動を共にし、仲間のサルたちと会話を楽しむまでになったという。人間のコトバはすべて忘れてしまい自分の名前すら思い出せなくなってしまったという。彼女によると、サルたちは非常におしゃべりで、おしゃべりを楽しんでいるという。そして、彼らの間ではサル語も存在するのだという。ナキガオオマキザルが言語を持っていたのである。彼女が悪い食べ物を食べて苦しんでいた時、仲間の年老いた一匹のサルが、彼女を滝壺の処へ連れて行き、無理やり泥水を飲ませて、胃の中のものを吐き出させて、命を救ってくれたという。しかし、この間この老サルはコトバを発してはいない。すべて行動である。この老サルには知識もある、意図もある。他人の苦しみの分かる‘心の理論’もあるのかもしれない。少なくとも意識はあるのである。しかし、ものごとを指し示すことは出来なかった。コトバはなかったのである。彼女の言うサル語は、ものごとを指し示すことは出来ないが、気持を表現できるコトバなのだろう。言語の前段階、コトバの始まりの一つではないだろうか。

________________________________________

以上です

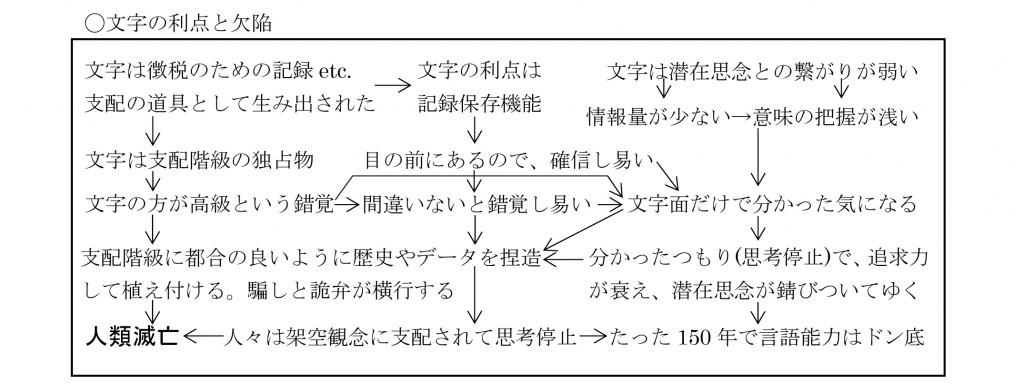

脳回路の仕組み5 文字と書き言葉の弊害

<文字と書き言葉の根本的欠陥>

・文字は約3000年前に、徴税のため⇒記録するために作られた。つまり、文字や書き言葉は、もともと支配の道具として生み出され、使われてきた。従って、文字は長い間、支配階級の占有物であった。

・そこから、誰もが使う話し言葉より、支配階級だけが使う文字や書き言葉の方が上等(位が高い)という価値観が形成されていったが、それは大いなる錯覚である。上等=位が高いのは身分であって、決して文字ではない。むしろ、文字は話し言葉に比べて、使い易さという点でも、反復(定着)のし易さという点でも、肉体化(大脳中枢とのつながり)という点でも、悉く劣っている、言わば劣化道具である。

・徴兵制の一環として学校教育が始まり、それによって文字と書き言葉がようやく国民一般に広く使われるようになったが、それ以来わずか150年しか経ていないのに、早くも文字の致命的な欠陥が露呈してきた。その一つが、聴覚脳から文字脳への転換による追求力の著しい劣化と言語能力の低下である。そして、もう一つが、文字脳化した人々に対する完全なる観念支配と思考停止である。

・しかし、支配者たちも、はじめから文字と書き言葉を頭脳支配の道具にしようと考えていた訳ではない。文字の最大の利点はその記録機能とそれによる言葉の固定度の高さにある。しかし、文字を生み出した者たちは、その利点が致命的な欠陥を孕んでいることに全く気付かなかった。

・話し言葉が形成する聴覚脳に比べて、書き言葉が形成する文字脳は、大脳中枢(≒潜在思念)とのつながりが浅くて貧弱であるという根本的な欠陥を孕んでいる。しかも、文字は記録性と固定度が強い。その結果、文字を読む者を、理解が浅いまま文字面だけでわかった気にさせる。と同時に、全ゆる言語を固定観念化させ(そこで打ち止めとなり)、人々を思考停止させてゆく。追求力の劣化も言語能力の低下も、思考停止も観念支配も、全ては文字が支配の道具であることに起因しているが、支配の道具と化したことも含めて、全ては文字面だけの理解に終始するという文字と書き言葉に潜む根本的な欠陥の故である。

<暗記脳の弊害>

・しかも、大半の人々は試験圧力を駆動力として文字脳(映像毎の専用神経)を形成しているので、文字面で理解するための探求回路(≒暗記回路)しか持ち合わせておらず、本来の「何?何で?どうする?」という探求回路が殆ど形成されていない。しかも、その文字脳は大脳中枢の外識や内識(の駆動物質回路)と殆どつながっていないので、その知識は殆ど肉体化されておらず、従って現実には殆ど使えない。これが暗記脳である。

要するに、試験圧力発で勉強すればするほど=文字脳の形成に集中すればするほど無能化してゆくということであり、当然こういう人材は(難関大学卒に多いが)社会に出れば全く使い物にならない。

<文字は頭脳支配の道具に堕ちた>

・書き言葉の弊害はそれだけでは止まらなかった。上記の文字脳の欠陥ゆえに、書き言葉は頭脳支配の道具となってゆく。そして、至る所で捏造や騙しや詭弁が横行してゆくことになった。

・日本書紀に象徴されるように、文字と書き言葉はその記録機能=固定度の高さ故に、支配階級に都合の良い捏造の歴史を固定してゆく。歴史だけではない。実は人類は生物についても宇宙についても、せいぜい1%程度しか分かっていない。ところが、生物学にせよ物理学にせよ、せいぜい1%の断片的なあちこちの小枝や葉っぱを何のつながりもなく羅列して生物学・物理学を僭称している。これも人々に「これが生命(or宇宙)だ」と思わせる大いなる騙しのパターンである。

せめて、教科書の1頁目に、「これは全体や本質を示すものではなく、断片的な事実の羅列であること」および「全ては仮説(or実験室という非現実空間で作られた特殊限定事実)にすぎないこと」を明記しておくべきだろう。まして、生物の摂理も脳の仕組みも、殆ど分かっていないAI技術者などが、狂った機械を作り出すなどということは人類を破滅に導く確率が極めて高い、あってはならない行為である。直ちに禁止すべきであろう。

・又、書き言葉は人々を文字面だけで分かったつもりにさせることが出来るので、とりわけ近代観念=架空観念に支配された近代人・現代人が書いた文章は(教科書も含めて)大半が論理整合していない。それらの文章を図解化してみればいい。全く論理が整合していないことに気付くだろう。つまり、書き言葉は、殆どが詭弁であり騙しなのである。中でも深刻なのは裁判である。そこでやり取りされる書面を見れば明らかなように、今や裁判はほぼ100%詭弁の応酬に堕している。

・観念機能を最先端機能として生き延び、進化してきた人類にとって、追求力の劣化と思考停止は致命的である。現に、放射能や電磁波や人工物質による精子激減、あるいは迫りくる国債経済の最終破局etc.人類滅亡に直結するような問題が山積しているにもかかわらず、世界中誰一人、どうする?の答を出せないでいる。

(岡田淳三郎)

脳回路の仕組み4 全ては、事象毎に形成された専用回路(特化回路)

日常の風景であれ、過去の体験や出来事であれ、あるいは言葉であれ、全ては運動神経と同様に次々と受信突起を伸ばして繋がった一連の神経回路(専用回路)であり、その繋がりは一旦しっかりと形成されると消え去ることのないほぼ永久の直結回路となる。但し、この専用回路を永久回路として形成→確立するには、反復を繰り返すことが不可欠で、何度も真似(反復)して確立された音声(単語)毎の専用・永久回路は消え去ることはない(言葉を「忘れて終う」ことはない)が、反復回数が少ない専用回路は充分に使えない(従って反復されない)ので、いづれ他の専用回路に塗り替えられて消え去ることになる。

A.運動神経(小脳と大脳運動野)の回路

例えば、自転車に乗る運動神経の回路は、次々と送信突起(軸索)を伸ばして繋がった一連の神経回路であり、その繋がりはいったん確りと形成されると消え去ることのないほぼ永久の専用回路である。

B.出来事や風景や状況の専用回路

しかし、自転車に乗れた時の風景や状況は、一過性の視象(or音象)であり、よほど強い刺激(嬉しさetc.)でもない限り、その時・その場に限りなく近い反復条件を再現することはほぼ不可能なので、殆ど思い出すことは出来ない。とは言え、日常的に接している風景や強烈な刺激を受けた(→内識が生起した)体験を思い出すことは、ある程度できる。そこでは、何が再現(反復)されているのだろうか?そこでの外識は、単なる濃度や周波数ではなく、内識に対応する外識として、つまり内識にとって「ある意味」を持った対象として、つまり、ある形や音として=視象や音象として意識されている。従って、視象や音象という内識が再現されている。しかし、大脳中枢の反復神経(海馬)の量は無限ではない。従って限りある反復神経が永久回路として使われることはなく、本能中枢の反復神経の繋がりは新しい刺激によって次々と塗り変えられてゆく。又、小脳や大脳に送られた情報も、繰り返し反復=再生されないと、回路が細くなり、やがて消えて終う。

1.逆に、さほど強い刺激を伴わない体験や視象や音象でも、日常的に体験している事や接している風景・状況は、絶えず再生されているので、容易に思い出せそうに思う。しかし、目の前にある風景は見たら終いなので、わざわざ「思い出す」必要は小さい。従って永久回路は極めて不充分にしか形成されないので「ある程度」しか再現できない。

2.他方、非日常でも危機逃避etc.強烈な刺激と運動を伴った体験は、強力な内識→外識→運動神経の永久回路を、大脳(運動野)を通じて何度も思い出すことによって再現される。但し、小脳の運動神経が永久回路であっても、内識発で大脳が思い出そうとしなければ再現されないし、思い出し回数が少なければ曖昧にしか思い出せない。

3.人が口にする過去の体験や出来事は、ある程度強い刺激や行動を伴った事象であるが、そこで思い出された内容の全ては正確な事実ではなく、各人の内識が現在形で生み出した脚色された物語であり、極論すれば夢物語に近いものである。夢は、睡眠時に内識が反復回路の中で重要と判断した出来事や外識を再現・定着させる働きに伴って生み出されるが、非覚醒状態なので像があちこちに飛んだりして一貫性がない。それに対して、覚醒時に思い出す場合は、ある程度一貫性のある物語を作り出すことができる。それが人が口にする過去の体験や出来事である。ここでも、その過去の体験や出来事は現在形において再現・脚色された物語なのであって、その「記憶」なるものが脳のどこかに在る訳ではない。(もし在るなら、脚色されていない正確な事実を再現できる筈である)

C.言葉の専用回路

前記の体験や出来事の大半は、言葉化された物語として再現されているが、言葉はどのようにして 再現されるのだろうか?

赤ん坊が言葉を習得していく際、赤ん坊は周りと一体化(同化)したいという一心で言葉を吸収していく。つまり、内識(欠乏)発で言葉を吸収してゆく。その際、ひたすら相手の表情を注視し、そのうち表情や口の動きを真似して言葉を発し始める。つまり、頭ではなく、体を使って吸収する。そのようにして、内識と言葉を繋いだ直結回路が形成されてゆく。

その直結回路は大脳中枢の反復神経(海馬)にはとうてい納まらないので、大脳中枢の内識→外識から大脳に向かう専用回路を(小脳の運動神経と同様に)軸索を繋いだ神経回路として形成する必要がある。そして、反復を重ねて運動神経並みの専用回路が形成されてしまえば、その言葉(単語)を忘れることはない。いつでも思い出せる。音声は100音しかなく、単語にしても1万語ぐらいしかない。従って、1つの単語の専用回路に1万個の神経を割り振ったとしても、300億の神経細胞の0.3%を使うだけ(1万語で)である。

しかし、内識→外識と音声(単語)をつなぐ専用回路を形成するのは容易なことではない。何回も何回も反復させないと、その永久回路は形成されない。そして、新しい言葉(単語)etc.で反復が不充分な場合は、永久回路の形成が不完全なので、思い出すのが困難になる。言葉そのものはあくまでもデジタル記号でしかないので、本能中枢の内識→外識を駆動させない限り、言葉は何の意味も持たない。従って、本能中枢(潜在思念)が駆動していないまま、文字面だけで分かったつもりになっている文字脳の場合、そもそも本当の意味が掴めていないので、決して永久回路が形成されることはない。

(岡田淳三郎)

続きを読む "脳回路の仕組み4 全ては、事象毎に形成された専用回路(特化回路)"

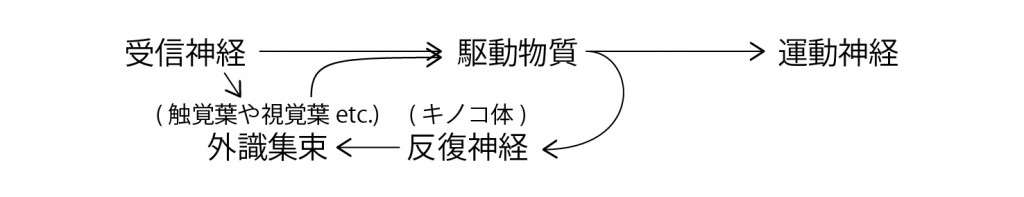

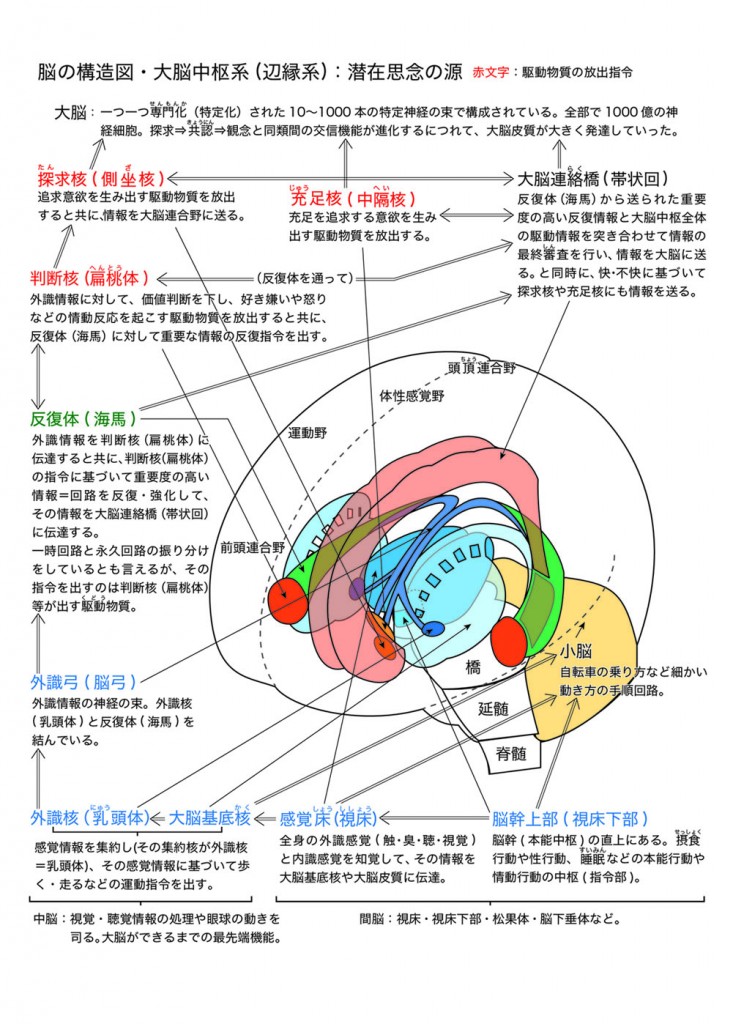

脳回路の仕組み(外識機能と内識機能)3 脳回路の進化

・状況や対象の動きや色or臭いetc.は見えているor把握している。

・信号に応じた駆動物質を放出する細胞がDNAによって形成されている。

・反復神経(キノコ体)によって刺激を増幅すると共に、再確認or照準絞り込みを行っているが、大脳による探求→絞り込み→再指令の機能は無い。従って極めて効率的だが(ロボットのように)定型反応をするだけの機械的な脳だとも言える。

3.魚etc.

・大脳は、反復神経を使って外識→内識を回転・増幅させると共に、外識→内識の照準を絞り込んでいって最終指令を出す(指令を出すまでは、運動神経は作動停止)。

・この反復神経によって、外識→内識の流れが、内識発→外識絞り込みの流れに逆転され、それによって単なる外識→内識の機械的な動きではなく、内識発の主体的な動きが実現した。

・基本的には反復神経が担っていたループ機能を拡張し、その上に外圧未明課題(どうする?)の答えを探求する(推定し判断する)大脳が形成された。⇒これは、競争相手が多く、餌や異性が(昆虫のようには)確実に手に入らない外圧下にあったからと考えられる。

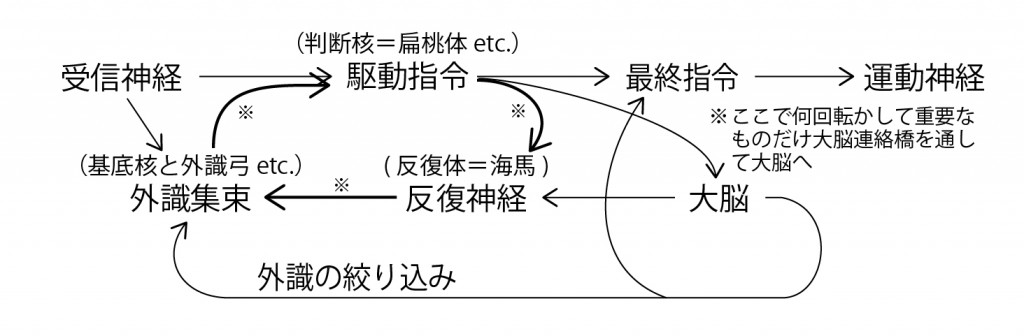

4.共認動物

・同類情報(外識)が飛躍的に増大し、それに対応して反復神経と大脳も飛躍的に発達した。(つまりは、知能が発達した。)

・更に、同類情報を突き合わせて照準を絞り込む大脳連合野を形成。⇒共認機能は最先端機能であり、その膨大な同類情報を統合判断する必要があった。

・内識(駆動物質)の増幅と照準の絞り込みは大脳→反復神経によって内識発で外識を再検討し可能性を探索することで実現する。

・この大脳連合野の主要な駆動力は親和物質と共認物質と探求物質である。

・外識や内識を表現する言葉は最先端機能であり、同化欠乏(共認)と探求欠乏(大脳)を収束させて何度も真似する(反復する)ことで、外識や内識を音声(単語)毎の専用回路に直結させた永久回路を大脳に形成した。これが人類固有の観念機能である。

・この音声(単語)毎の専用回路=直結回路は、それがいったん確立されれば、小脳の運動回路と同様に消えることのない永久回路となる。但し、反復による永久回路の形成が不充分だと作動しない。

・音声そのものは、無機的なデジタル信号でしか無いが、その専用回路=直結回路を形成する際に親和物質や共認物質etc.多くの駆動物質がその直結回路を駆動させているので、音声を聞いて直結回路を作動させる際も様々な駆動回路が作動する。従って、一般に音声信号は無機的なデジタル信号ではなく、色付きの有機的なアナログ信号となる。そして、音声信号はアナログ信号であるが故に反復(暗記)し易く、使い易い。(ex.誰でも喋れる)

・人類は約3千年前に文字を発明して、音声(聴覚信号)を文字(視覚信号)に変換させたが、その結果人類は音声毎の専用回路とは別に映像毎の専用回路をも作り出すことになった。この文字は、完全に無機的なデジタル信号で、それ自体は全く意味を成さない。(注:漢字etc.の象形文字はある程度アナログ回路に直結させることができる。)

従って文字記号の意味を読み取ろうとすれば、改めて本能中枢の反復神経(内識→外識)発で文字毎の専用回路を形成する必要があるが、それを一から形成するよりも、既に形成されている音声毎の専用回路につなぐ方が早い。従って文字記号の意味を読取ろうとすれば、文字毎の専用回路を改めて音声毎の専用回路に繋ぎ直すことになるが、この2つの専用回路は1:1で対応している訳ではなく、その上、文字回路は意味を生み出す大脳中枢から二段階も離れているので、文字回路が掴める意味は、音声回路が掴んでいる意味よりも大幅に低下する。

・この様に、文字や書き言葉は、本能中枢(の外識・内識)とのつながりが浅くて弱いという根本的な弱点を孕んでおり、意識的にくり返し反復しないと、使えなくなる。それどころか、文字や書き言葉が孕むこの弱点は、その後、追求力と言語能力の低下、あるいは観念支配と思考停止という致命的な欠陥を露呈し、話し言葉によって進化してきた人類の命綱たる観念機能の危機を招くことになった。それが現在である。

(岡田淳三郎)

続きを読む "脳回路の仕組み(外識機能と内識機能)3 脳回路の進化"

脳回路の仕組み2 脊椎動物の脳

「ぜんぶわかる 脳の事典」(坂井建雄・久光 正監修 成美堂出版)

中枢神経系というのは、ホヤなどにある神経管というものから発達した。この神経管の端にある僅かな神経細胞が進化の過程で発達。ここがやがて、①終脳・②間脳・③中脳・④後脳・⑤髄脳という5つの部分に発達していった。カエル、ワニの延髄の右側は、残りの神経管が脊髄になった。ラット、猫、チンパンジーの場合は、脳幹の右側もしくは下が脊髄に。チンパンジーは、ほとんど人間と同じ。

(岡田淳三郎)

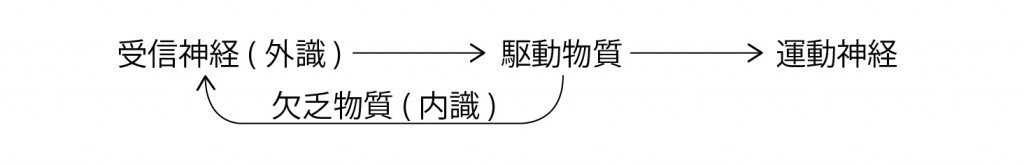

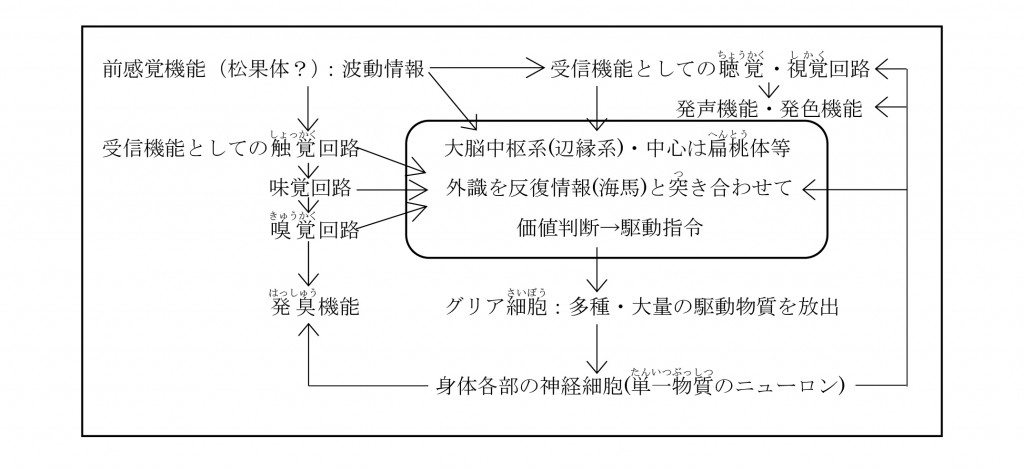

脳回路の仕組み1 外識機能と内識機能

☆外識回路を集約し、反復機能(海馬)と突き合わせて価値判断を下し、駆動司令を発するのが、大脳中枢系(大脳辺縁系)である(その駆動司令の中心が扁桃体・側座核・A10核か)。

☆内識とは、駆動物質の情報であり、駆動物質(の種類と濃度)そのものである。

☆重要なのは駆動物質であり、それを放出するグリア細胞である。

☆駆動物質こそ全ての意欲(欠乏)の発生源である。その意味では全ての意識の根元である。駆動物質は、伝達物質である前に、価値判断付きの駆動力そのものであり、当然その価値判断と駆動力は同種の神経細胞に伝達されるが、そこで伝達されるのは価値判断付きの駆動力そのものである。(従って、ホルモンを情報伝達物質と呼ぶのは大いなる誤ちで、本来、駆動物質と呼ぶべきである。)

☆ニューロンは単に、伝達スピードを上げるために作られた神経細胞で、スピードを上げるために駆動物質は1種類に限定されると共に、そこでは駆動物質はあたかも情報を伝達しているだけの物質であるかのようにしか見えなくなる。

◯脳回路の仕組み(外識機能と内識機能)2

0.前感覚機能(松果体?):波動を受信するが、まだ感覚機能は備わってない。昆虫の触角の原機能。イルカetc.の受・発信機能。人類の気や予知の受・発信機能etc.

1.触覚回路:餌や棲家etc.接触対象の+-を判別する必要から(波動機能より進化した)触覚の受信機能を獲得。 空気や物体や濃度や外力etc.接触する外圧を受信し、扁桃体が熱い・寒い、痛い・痒いetc.の価値判断を下し、グリア細胞に様々な駆動司令を出す。

2.味覚回路:触覚機能の一部で、食物の+-判断に特化した受信機能を進化させた。触覚機能と同様に、扁桃体が甘い・辛いetc.の価値判断を下して、グリア細胞に駆動司令を出す。

3.嗅覚回路:非接触対象(近くの対象)の+-を判別する必要から(触覚機能より進化した)嗅覚の受信機能を獲得。比較的距離の近い対象の臭いの種類や濃度を受信する。はじめは受信して駆動するだけだったが、その後、その受信機能を土台にして様々な武器として性情動物質etc.を放出する機能を形成してゆく。

4.聴覚機能:より遠い外圧or対象の+-を判別する必要から、膜によって(0の)波動を増幅して受信する機能を獲得。この機能も、はじめは受信して情報を扁桃体に送るだけだったが、その受信機能を土台にして、主に同類に対して情報を発信することの利点から、その後、発声機能を形成すると共に、同類向けに周波数が限定されてゆく。

5.視覚機能:もっと遠い対象の+-を判別する必要から、もっと高周波の波動を膜によって増幅し、受信する機能を獲得。この機能も受信して情報を扁桃体に送るだけであったが、その後、昆虫や魚などは防衛力を高める必要etc.からDNA変異によって発光or発色機能を獲得した種も多い。しかし、人類は今も受信機能しか持ち合わせていない。但し人類は、その受信機能を土台にして(肉体的には何も発信できないが)、化粧や衣服etc.意識的に全ゆる物に視覚情報を発信している。とりわけ人類は3000年前に文字を発明して聴覚情報を視覚情報に変換させたが、その記録価値・固定価値は、同時に捏造や文字脳(観念脳)による追求力劣化、あるいは観念支配による思考停止etc.重大な弊害を生み出している。

(岡田淳三郎)