2009-01-18

脳幹出血の後遺症に悩む方から相談を頂きました。

昨年末、本ブログ宛てに、脳幹出血による半身麻痺の後遺症に悩む方から、治療薬の効能等について相談を頂きました ![]()

「脳幹出血」状態のCT画像

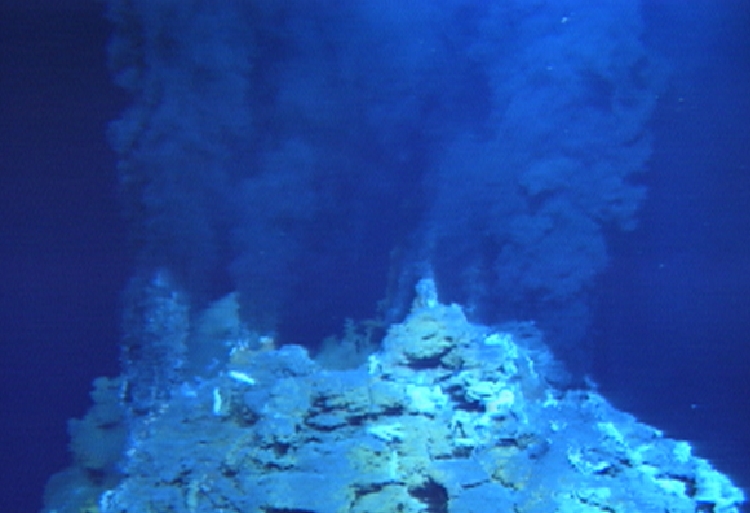

好熱古細菌の外圧認識⇒転写制御機構

※Pyrococcus horikoshii OT3

今週は、GADV仮説~マリグラヌール~生体膜~エネルギー代謝・・・と、生命の起源に迫るエントリーが続いていますので、今日は認識機構の観点から考えてみたいと思います。

生命が「外の環境を認識して適応反応する」この奥深い仕組みはどのように形成されてきたのか?

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

代謝獲得→超好熱細菌→古細菌 <仮説>

画像はコチラから。

masamuneです。今日は生物が代謝を獲得させたのはなぜか?超好熱古細菌から古細菌への流れを書いてみようと思います。

続きをポチっとお願いします。 8)

人工膜と生体膜の違い

生命の起源を探るうえで、認識機能と情報伝達機能は大きなポイントではないかと思います。

その原点は生体膜にあると考えられますが、ヒントとなる記事を見つけましたので紹介します。

<代表的な生体膜流動モザイクモデル:生体膜は脂質分子が2分子膜状に集合し、この膜を反応の場としてタンパク質が多様な機能を発揮することが出来ます。リンクより引用>

気になる続きはポチッと押してからお願いします。

![]()

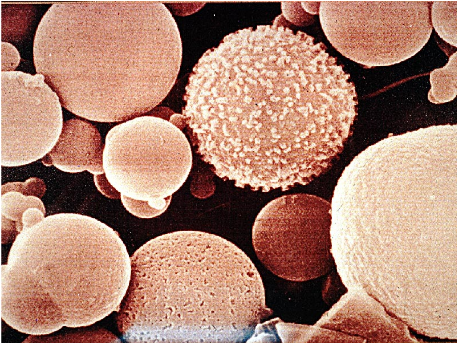

マリグラヌールって何?生き物といえるの?

この画像は理科ネットワークのマリグラヌールの生成からお借りしました。

このブログでも紹介された事のあるマリグラヌールですが、一般的にはあまりなじみが無いもので、初めてこの名前を聞いた方も多いのではないかと思います。

実験で作られた、自己複製の能力があるタンパク質で、生命の起源に近いものではないかといわれています。興味をもたれた方は応援もお願いします。

![]()

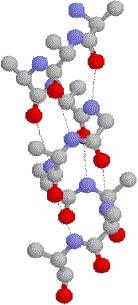

GADV仮説

RNAワールド仮説は現在、多くの研究者によって支持されているが、疑問をもつ研究者もいる。その中には「生命はタンパク質からはじまった」という説が古くからあり、「タンパク質ワールド仮説」と総称している。その中でも奈良女子大学理学部の池原健二教授は、GADV仮説を唱えている。

NewTon別冊にGADV仮説が述べられているが、るいネットの「GADV仮説」ではそれを要約し考察を述べている記事があるので紹介したい。

↓続きを見る前にポチッとお願いします。

![]()

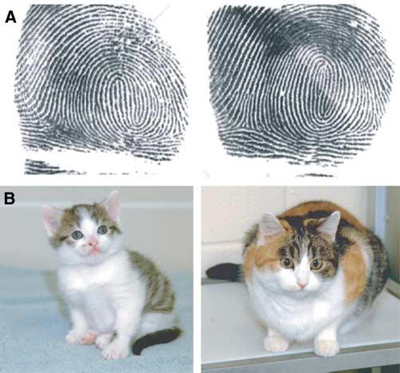

遺伝子が全く一緒の双子が顔がちょっと違うのはなんで?~DNAがすべてをきめるわけじゃない!

質問です♪~遺伝子が全く一緒の双子が顔がちょっと違うのはなんで?~

↑のご質問にこの場を借りて、回答したいと思います 😉

既に何人かの方がコメントされていますので、それをもとにちょっと調べてみました

画像はコチラからお借りしました。

双子の秘密が今明らかに

続きはぽちっ  と押していただいてから

と押していただいてから

![]()

中心体の起源は膜に有り?

中心体は、真核生物においては分裂を司るものであると同時に、微小管という細胞骨格の一部となっている。一方、原核生物の細胞分裂を司っているのは細胞膜であり、細胞を支える構造も膜に存在する。

であれば、原核生物にあって分裂を司る中心体の起源は、細胞膜に存在する可能性が高い。(kumanaさんの投稿はそれを裏付けている)

いつも通りのポチッをお願いします。

![]()

極性、電荷、水に溶けるとは?

生命もミクロに見ればたくさんの分子で構成されています。分子間に働く力や、それがもたらす変異によって情報が伝達されたり、細胞分裂や代謝などの機能が発現されたりします。

そこで、今回は分子の電気的な特性の基礎を紹介します。

極性を持つアンモニアの模型

続きが気になる方は是非応援クリックを!

![]()

遺伝子が全く一緒の双子の顔がちょっと違うのはなぜ?~全く同じ形質の生物って、自然界に存在するの?~

『遺伝子が全く一緒の双子が顔がちょっと違うのはなんで?』

![]() う~む、確かに、不・思・議!!

う~む、確かに、不・思・議!!

でも、自然界にあるもので、全く同一の形をしているものってあるのかな…? 🙄

と考えてみると、同じ種類の植物や動物でも少しずつみんな違う形

をしているような気がします。

をしているような気がします。

全く同じ形質をした人間って、存在するんだろうか…?