2009-01-08

定説覆った! 葉緑体が細胞増殖制御

という、興味深い記事が発信されているので、紹介します。

定説覆った! 葉緑体が細胞増殖制御 千葉大グループが発見

1月7日8時1分配信 産経新聞

植物の光合成を担う葉緑体が、細胞の増殖を制御していることを千葉大大学院園芸学研究科の田中寛教授らのグループが突き止めた。細胞の増殖は細胞核が制御するとした定説を覆す成果。生物の進化の仕組みを探る手掛かりになるという。米科学アカデミー紀要(電子版)に6日、掲載された。

葉緑体は10億年以上前に植物の細胞内に入り込んだバクテリアの名残とされ、エネルギーの“生産工場”として細胞核に支配されていると考えられてきた。

田中教授らが原始的な藻類シゾンを使って、葉緑体と細胞核の関係を調べたところ、葉緑体のDNAが複製されないと細胞核のDNAも複製されないことが判明。さらに葉緑体で合成されるテトラピロール類が細胞核のDNA複製を促す“合図”となる物質であることを発見した。

シゾンより高等な種子植物のタバコも同じ仕組みで細胞が増殖しており、農産物の品種改良などに役立つ可能性があるという。

田中教授は「葉緑体を持たない動物細胞などでは、ミトコンドリアが同じような働きを持っている可能性がある。生物の進化の謎の解明につなげたい」と話している。

植物で新たに発見

細菌と同型の重要タンパク質 千葉大教授らの研究チーム

2008年08月01日11時16分 千葉日報ウェブ

細胞の中でタンパク質を合成する場「リボゾーム」を作る際に鍵となるタンパク質が、新たに植物で見つかった。千葉大園芸学研究科の田中寛教授らのグループが三十一日付の欧州分子生物学機構機関誌電子版に発表した。このタンパク質は「B型転写因子」といい、細菌が持つことが分かっていた。今回の発見で、細菌が持っていたリボゾーム合成の方法が、植物に受け継がれてきたことが示された。太古に起きた生命の進化を解明する手がかりと期待される。

リボゾームは細胞の増殖などに不可欠。細胞の中に核を持たない細菌などの生物は、B型転写因子を使ってリボゾーム合成を行う。動物や植物、酵母やキノコといった菌類など、核を持つ「真核生物」は細菌から進化してきたと考えられているが、リボゾーム合成に働くB型転写因子は見つかっていなかった。

田中教授らは、ナズナやノリの仲間を調べ、植物がB型転写因子を持つことを発見。同因子がリボゾーム遺伝子の近くに結合し、リボゾーム合成を促すことを実証。植物は細菌から受け継いだ同因子を現在まで使い続けていることも分かった。

動植物や菌類は同一の真核生物から進化したと考えられており、初期の真核生物が細菌から受け継いだ同因子を、動物と菌類は進化の途中で失い、植物は保存したという、進化の一端が解明された。

田中教授は今回の研究成果を基に「真核生物の起源を明らかにし、生命進化の道筋に迫りたい」とした。

中心小体と同じ構造をもつ基底小体

真核生物の中心小体にはなぞが多いがその糸口になりそうなのが基底小体。中心小体と基底小体はその構成要素と構造が同じ。基底小体とは何か?それを調べてみた。

基底小体は鞭毛、繊毛の骨格を作っているチューブリンの基底部に存在

基底小体は鞭毛、繊毛の骨格を作っているチューブリンの基底部に存在

鞭毛、繊毛の骨格を作っている(チューブリンが繋がった)微小管はどんな構造かというとこれが面白い。

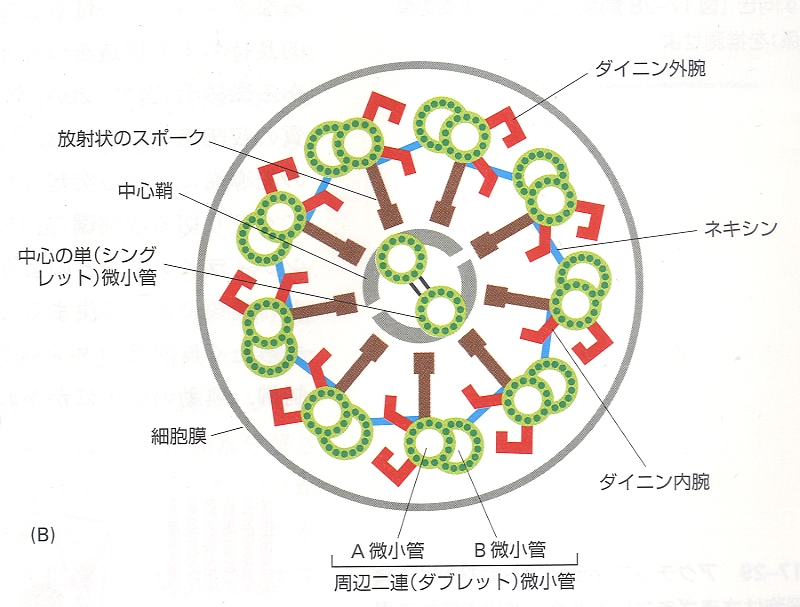

基底小体の話からは少しそれますが、鞭毛、繊毛の骨格である微小管は、細胞質微小管とは構造が少し違い、1対の単微小管を中心に9個の二連微小管が輪になって並んでいる。(その断面図は下図を参照)

<鞭毛の断面図>細胞生物学/南江堂より

鞭毛、繊毛の動きは波を打つような局面的な動きをしますが、この動きを

実現しているのが微小管同士をつなぐ連結タンパク質とダイニン。

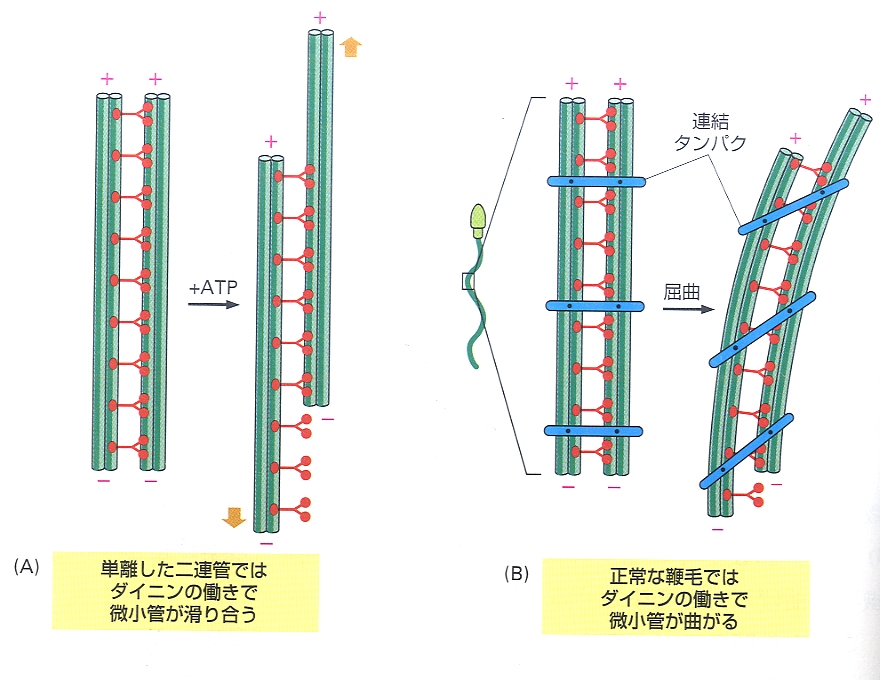

ダイニンというのは二連微小管にくっついている動くヤツ。ATPを動力源にしてダイニンの足が動くイメージです。(下図の赤色部分)連結タンパク質は二連微小管を連結しているものです。

隣り合う二連微小管がタンパク質で繋がっていない場合、ダイニンの運動によって二連微小管はお互いが滑りあう運動をします。これが連結タンパク質によって繋がれていると、ダイニンの運動により、二連微小管は屈曲した形になります。これが鞭毛、繊毛の波打つ動きを実現しています。(下図のAが滑りあう運動で、Bが波打つ運動)

すごい! ![]() よくできてるな~と関心しちゃいます。(私だけ?? 🙄 )

よくできてるな~と関心しちゃいます。(私だけ?? 🙄 )

<屈曲運動の図>細胞生物学/南江堂より

で、本題の基底小体ですが・・・

質問です♪~遺伝子が全く一緒の双子が顔がちょっと違うのはなんで?~

こんにちは 😀

素朴な質問があるので、思い切って記事にすることにしちゃいました

私は20代の女性なのですが、進化や遺伝にとっても興味があります

そこで質問なんですが、

『遺伝子が全く一緒の双子が顔がちょっと違うのはなんで?』

是非教えてください

![]()

アミノ酸の重合体が中心体の起源!?

こんにちわ。arincoです。最近当ブログでは、中心体に関する投稿をよく見かけますが、今回は、僕がよく見ているるいネットから、中心体の起源に関する興味深い投稿を見つけました。

この投稿の元は、こちらの研究みたいなのでこちらを中心に紹介します。

それでは、続きをご覧になる前に、応援御願いします。

![]()

『のうだま』…脳科学から探る「ヤル気ナイナイ病」への処方箋

あけましておめでとうございます。雅無乱です。

今年初めて読んだ本は、これ。

中学校一年生の甥に贈る本を…ということで本屋で探していたらたまたま見つけた。

「キッパリ!」の上大岡トメ氏と東京大学大学院薬学系研究科准教授の池谷祐二氏の共著である。

池谷祐二氏といえば、脳科学を中学生向けに解説した対話本『進化しすぎた脳』が印象的で記憶に残っている。

トメ氏の漫画でとっつきやすく、字も大きくてページ数も150Pほどなので、30分くらいで読めてしまった。

脳の仕組みから「やる気になるコツ」を解説している本で、なかなか面白かったので紹介したい。

続きが気になる方は是非応援クリックを!

![]()

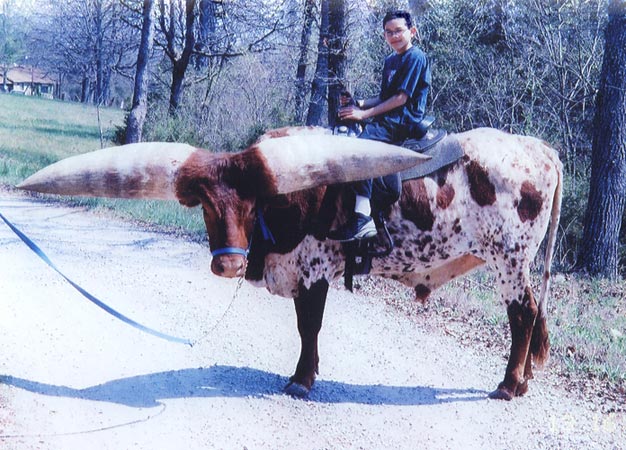

丑年です。ウシの話あれこれ

あけましておめでとうございます。去年の正月の記事では子(ネズミ)の話をしたので、今年は丑(ウシ)の話を。写真はギネスブックに記録されている、世界一ツノの大きなウシ(African watusiという種)。合成写真ではないです。

あけましておめでとうございます。去年の正月の記事では子(ネズミ)の話をしたので、今年は丑(ウシ)の話を。写真はギネスブックに記録されている、世界一ツノの大きなウシ(African watusiという種)。合成写真ではないです。

「ツノでかっ!」と思った方はクリックをどうぞ

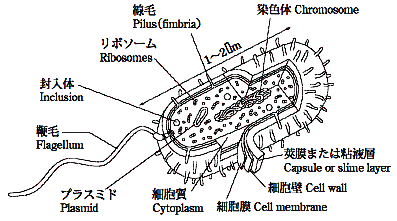

原核生物の指令塔は膜に存在する

大腸菌を巨大化させるという面白い実験がある。

「巨大微生物に何を語らせるか」より

その結果から、大腸菌の代謝⇔分裂(生殖)のサイクルは分裂により制御されており、その統合主体は細胞壁と外膜あたりに存在するらしいことがわかる。(下図参照)

※代謝:栄養物を取り込み、必要な物質に合成すること。

(大腸菌を含むグラム陽性菌の図)

まず、巨大な大腸菌の作り方です。

そのレシピを知りたい、と思った方はポチっと応援よろしく。

![]()

迎春2009 新パラダイムの予感

新年明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます

昨年は、生命起源の解明に向けて分子生物学的なアプローチが印象に残る1年でした。

検索エンジンなどでは最先端の生命科学分野の論文等に肩を並べて、当ブログがヒットする機会が非常に増えたとの報告もいただいております 😀

一方で、もっと気軽に書き込めるような空気が少し足りなかったかななどと反省したりもしています

いつも応援ありがとうございます 😀

![]()