2008-07-16

感覚受容からの情報伝達

我々を含む動物は、生存のために餌を捕食したり、あるいは捕食者から逃れたりするための運動器官を発達させると同時に、膜の電気的興奮性を用いた情報伝達系である神経系を発達させてきました。

動物は神経系を介して外界からの様々な情報・刺激を受容し、さらにそれらの情報を統合・処理して、状況に応じた適切な行動を発現しています。

神経系の情報伝達については『復習:膜電位』でも述べられていますので、

今回は感覚器から神経系への情報伝達について調べてみたいと思います。

神経細胞が分裂しないのはなんで?

神経細胞と一般細胞は何が違うのでしょうか?

いろんな見方があると思いますが一番大きな違いが分裂がある時期に止まる細胞であるという点です。また一旦失われると再生しないという点です。

これは再生系細胞と非再生系細胞と言われ、神経細胞は後者にあたります。

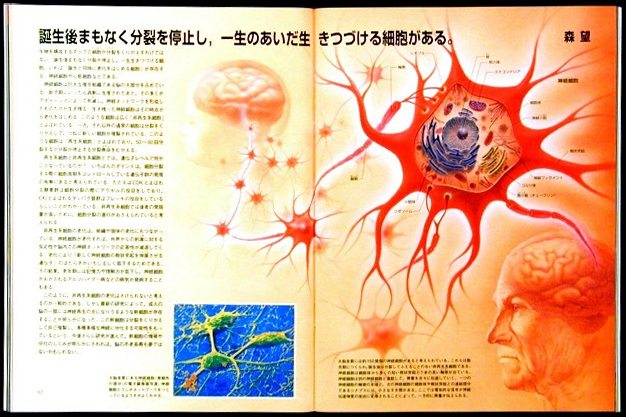

神経細胞は他の細胞とはいろんな点で異なる。体の細胞の多くは生涯、分裂を続け、人の中身は新しい細胞に入れ替わる。ところが神経細胞が盛んに分裂を繰り返すのは3歳ぐらいまで。その後は死ぬまで同じ神経細胞が生き続ける。もとをたどれば、神経細胞も体の細胞も同じ1つの受精卵。

なぜ神経細胞だけが独特の形態や性質を持つのだろう。

その秘密は、細胞内の遺伝子のスィッチを「切って」いる。科学技術振興事業団の研究員・森望さんは、複数の異なる遺伝子をひとまとめに切ってしまう小さな因子があることを突き止めた

。

(上記の記事は→のサイトから見つけました。)

さて、遺伝子のスイッチを「切る」っていうのはどういう意味なんでしょう?

???と思った方↓をクリックして進んでください。

![]()

復習:膜電位

神経系の起源をたどっていくと、生物の最基底の認識機能として「膜」機能にたどりつくのではないか?という仮説の提示をいただきました。

「膜」の機能ってなに?

どんなしくみで内と外を認識しているの?

単純な質問が浮かびます。

そこで、困ったときの、るいネット。

膜電位についてわかりやすくまとめてくれている投稿がありましたので、

紹介します。

その前にポチっとお願いします。

![]()

プラスミドってなに?

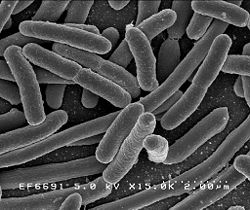

グラム陰性菌(大腸菌)の毛タンパク(線毛)を作り出すプラスミドとはなにものか

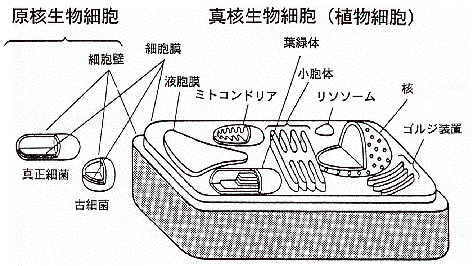

「原核生物と真核生物の違いって何?」

細胞には、原核細胞と真核細胞の2種類で区別できます。

いつもの応援よろしくお願いします。

![]()

細菌って何?

前回のなんでや劇場では、細菌の膜タンパク質について勉強しました。

全体の流れや重要点は、このブログの「なんでや劇場レポート」にまとまっています。

まだの方は、以下を是非ご覧ください 😀

・なんでや劇場レポート①

・なんでや劇場レポート②

・なんでや劇場レポート③

さて、今回から数回に分けて、劇場でも出てきた細菌に注目して、基礎的な部分を出来るだけ分かりやすく押さえていきたいと思います。

いつもの応援よろしくお願いします。

免疫細胞が標的細胞をアポトーシスさせる仕組み

免疫細胞、特にNK細胞やキラーT細胞を調べてみると、その機能として癌細胞や感染細胞の「アポトーシス誘発」があげられます。

そこで、アポトーシスの誘発とその機構についてまとめてみました  。

。

まず、アポトーシスって何? 🙄 ということで、基本的なことから、、、、

応援よろしくお願いします

応援よろしくお願いします

![]()

NK細胞の起源考~種の存続のための多様性戦略から免疫を考える

6月のなんでや劇場レポートが始まっていますが、今日は5月のなんでや劇場のテーマであった免疫の起源論についてです。

無脊椎動物におけるNK様の活性について、星口動物ホシムシについてかかれたものをみつけました。以下、「岩波講座免疫科学4~免疫系の発生と進化」1985年7月刊からです。

>ホシムシの遊走細胞には異種の血球に対するナチュラルキラー細胞活性が in vitro で検出されるし、系統的に離れていれば異系個体の血球に対しても障害反応が起きる。ホシムシで調べられたこの反応は、(1)数時間以内に反応が起きる。(2)エフェクターと標的細胞の組み合わせが異系間、異種間のいずれでも起こる。(3)あらかじめ in vitro で標的細胞を注入すると in vitro での障害効果は弱くなる、などの点で、齧歯類にみられるNK活性と類似している。

遊走細胞がある条件下で細胞障害反応を起こすということは、これこそNK細胞の起源といっていいでしょう。

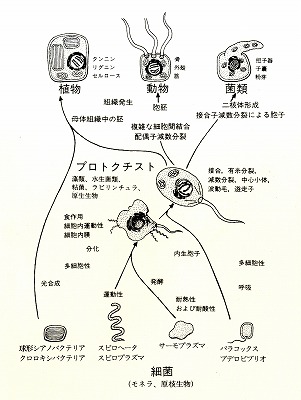

6/22なんでや劇場レポート③~真核生物の誕生~異種認識の起源

異種がくっ付く機能は、いつ獲得された? 何で?]

・古細菌には毛タンパク(線毛)がみあたらないし、そもそも他の生物が生息できないような高温で生息していたわけで、彼らが他の生物に攻撃をしかけるということは発生時点では考えられない。

・真正細菌でも嫌気性細菌にも毛タンパクがみあたらない(グラム陽性菌が多い)

従って、真正細菌でも好気性細菌登場以降に毛タンパクが登場した可能性が高い

・他方で、真核生物の登場が好気性細菌と古細菌の共生によって生み出されたのだとしたら、共生を行った、好気性細菌と古細菌のいずれかが毛タンパクをつくりだし、相手方に飛び掛り、それが異種接合=共生の始まりである、と考えられる。

・約28億年前:シアノバクテリアが増え、酸素増

→ それを取り込む好気性の真正細菌が登場

《好空性細菌と古細菌の共生による真核生物誕生を巡る当時の生物層イメージ》

海上面 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒

好気性細菌(シアノバクテリアが吐き出したO2を利用)

↑

―――――――――↑―――――――――

↑

海中 シアノバクテリア光合成(CO2を吸収しO2を吐き出す)

↓

―――――――――↓―――――――――

↓

古細菌 (嫌気性だが酸素領域が拡大し生存域は狭まる)

海底面 ==================

《リン・マーギュリスの連続細胞内共生説》

『共生生命体の30億年』 リン・マーギュリス (草思社)

▲連続細胞内共生説(SET)に基づく系統発生図(P.053)より

いつもの、よろしくお願いします。

6/22なんでや劇場レポート②生命の基幹システムを探る~タンパク質の多様なはたらき~

こんにちは、arincoさんに引き続きなんでや劇場のレポートを続けたいと思います。

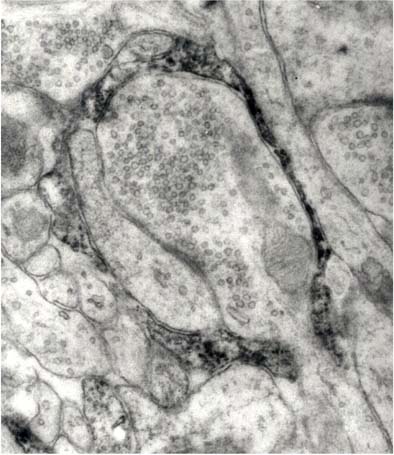

異種細胞にくっつく役割に特化した線毛という膜タンパク。なんでや劇場では素人でも解るように毛タンパクと命名されました。

グラム陰性菌の線毛=毛タンパク

毛タンパクというネーミング、解りやすい!となんでや劇場で密かに思っていたのですが、

上記写真のタワシの毛みたいにモジャモジャしているのが毛タンパクです。

今回はこの毛タンパクが何時ごろ登場したのか、その起源を探ってみたいと思います。