2007-05-10

複雑な集団をつくるマントヒヒ

アカゲザル(マカク属)とマントヒヒ(ヒヒ属)の脳と社会(集団)構造の違いを紹介します。

脳の違いについては、各領野の大きさが2倍程度ことなること、マントヒヒ(図左)にはアカゲザルにはない6aγという新しい領野が出現していることがわかる。マカクからヒヒへの進化の過程で、領野が拡大するとともに新しい領野が出現したのである。

これらのちがいはマントヒヒの社会構造がアカゲザルにくらべて複雑であること、採食行動が複雑で地下水を掘りだすために器用に穴を掘ったり、さらには集団で狩りを行ったりすることと関係するのかもしれない。

事実って何?「“実証主義”にそむくことがこわいようでは未知の領域に踏み出す資格はない」

ご無沙汰です。雅無乱です。

全24巻の大著である『世界の歴史』の第1巻「人類の誕生」(著者:今西錦司ほか 河出書房)を古本屋で手に入れた。

“はじめに”から読み始めると、「事実とは何か?」についての面白い記述がある。

読む前にこっちもお願い!

![]()

“世界の歴史”といっても、それが人類の歴史である限り、有史以後なとどいうのは、わずかに5000年間のできごとにすぎない。本巻で詳しく述べるように、人類はすでに200万年前にはりっぱに人類として生活していたのであり、人類の祖先がはじめてこの地上にあらわれだしたのは、さらにさかのぼって、1400万年も前のこととも思えるのである。この悠久な過去に目をつむって、人類の歴史をたった5000年の歴史であるかのようにすりかえたのは、いったい誰の責任であろうか。(中略)

ここまでさかのぼれば、歴史学者や考古学者が金科玉条にしている“実証主義”だけでは、もはやまにあいかねることを、あらかじめ知っておく必要がある。実証主義ももちろんけっこうなのではあるけれども、それはどこまでもわたしたちの学問なり研究なりに対して、わたしたちが設定したひとつの方法であり、ひとつの指針であるにすぎない。そうとすれば、その方法なり指針なりの限界にきて、もはやそれにたよっていたのでは研究も進まず、問題も解けないということになったとき、もうそんな役にたたなくなったものはさっさと捨てて、もっと有効な方法なり指針なりを、あらたに設定することこそ、ほんとうに学問なり研究なりを生かす道ではないだろうか。つまり、“実証主義”にそむくことがこわいようでは、この未知の領域に踏み出す資格はないのである。(『世界の歴史』第1巻「人類の誕生」今西錦司ほか著 1989年文庫版初版・河出書房 11~13頁)

このブログに書いてあることや、このブログの基になっている認識群(根概念)が書かれている『実現論』(http://www.rui.jp/ruinet.html?i=100&c=0&t=0)に書いてある事について、「それは実証されていない」「それは仮説にすぎない」と言って躍起になって攻撃してくる方が時々いる。私はそれに対して、「そうやで、その通りやで」と言うことにしている。「それの、どこが問題なんや?」と。そんなことを言い出せば、現実は全て実証されていない仮説でできあがっている(世の中に絶対不変の事実がある、なんて思っている人は、よほどの妄想家か何らかの宗教を信仰している人だけではないだろうか)。

共感回路と前頭連合野

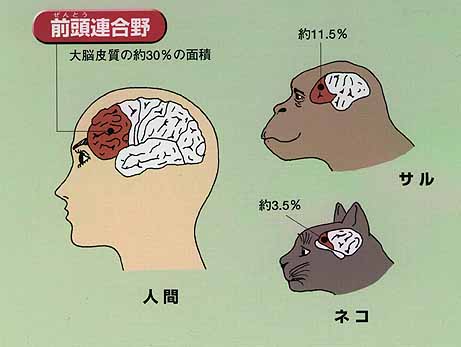

哺乳類の中でも、猿・人類で特に発達しているのが、大脳新皮質の前頭連合野。前頭連合野が大脳新皮質に占める割合はマカク猿で12%、人類は30%にもなります。同じ哺乳類でも、ネコは2~3%、ネズミにいたっては前頭連合野はありません。

共認機能を獲得した真猿以降に著しく発展した前頭連合野は、共認機能の獲得とどの様な関係があるのでしょうか。

興味のある方はこちらもお願いします。

![]()

この画像はこちらから転載しました

共感回路とミラーニューロン

以前、「ミラーニューロンが共感回路か」で紹介されていたように、サルの実験で、人の動作を観察したときも、自分が同じ動作をしたときにも、同じように働くニューロンが見つかり、ミラーニューロンと名づけられています。

この実験はどんな実験だったのでしょうか。他には、ミラーニューロンが共感回路であことを示す実験は行われていないのでしょうか。気になる人は、次に行く前にこちらもお願いします。

![]()

この画像は日経サイエンス別冊「進化する脳」から転載しました

共認機能の獲得(2) 共感回路の形成

前回の続き。

本能不全に陥った原猿たちはどうしたのだろうか?

前回のおさらいと、今回の答えを図解にしてみました。

詳しくはポチッと!

![]()

共認機能の獲得(1) 本能不全

サル・人類だけが、共認機能を獲得している。共認機能があるから、豊なコミュニケーションができるし、仲間をつくったり、集団をつくったりすることができる。

共認機能は、どのようにして獲得されたのであろうか?

<原猿の群れの構造>

続きはポチッと

![]()

現存する原猿の分布と生態

原猿のレポートが続いていますが、今回は、 『現存する原猿の分布と生態』をまとめてみました。 🙄

原猿⇒真猿⇒人類へと進化した当時の原猿とは、姿形や生態は異なるとは思いますが、原猿を知る上では参考になると思います。

その前にポチッとお願いします。

![]()

猿の手足

●原猿の手足の構造

※画像引用元:(京都大学中務研究室)「原猿進化」(pdf) 「初期真猿類」(pdf)

一昨日のプルガトリウス、昨日のノタルクトゥスに続き、今日は、猿の手足の構造について紹介します 😮

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

樹の枝を足でつかめる猿の祖先:ノタルクトゥス

●ノタルクトゥスの想像図

※画像引用元:「川崎悟司イラスト集・ノタルクトゥス」

昨日のプルガトリウスに続き、

今日は、樹の枝を足でつかめる猿の祖先と言われるノタルクトゥスの紹介です 😮

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

応援よろしくお願いします。

応援よろしくお願いします。