2009-04-15

『奇跡の脳』~右脳と左脳、そのマインドの違いとは??~

みなさん こんにちは

春  を通り越して 初夏

を通り越して 初夏  を思わせるような暖かい日が続いていますね

を思わせるような暖かい日が続いていますね

今日は、最近読んでとても面白かった本を紹介したいと思います 😉

それは コチラ

養老孟司さんが書かれた書評(  コチラ)の中にもあるとおり

コチラ)の中にもあるとおり

この本は女性の神経解剖学者が脳卒中を経験し、その体験を書いた本です ![]()

専門分野の病気を体験しただけあって、解説が詳しく文章も読みやすいものになっています

ぜひぽちっ  と押していただいてから、続きへどうぞ

と押していただいてから、続きへどうぞ

![]()

生命観と観念パラダイム

ダーウィン :種の起源(※画像引用元→コチラ)

先日のなんでや劇場の議論を経て、生命起源や生物進化について、学者たちの間でもまだまだ分かっていないことが多いこと、素人であっても仮説思考力と論理整合性をもって追求することに大きな意義と可能性があることを再認識しました

また、突然変異説って何?総合説って何? で触れられていますが、現在の専門家における進化史観には様々な固定観念(や商売意図?)に基づく問題性もありそうですね。

今日は、生命(史)観の歴史的系譜について考えてみたいと思います ![]()

気になる続きはポチっと押してからどうぞ

![]()

様々なヌクレオチドの働き

なんで屋劇場に触発されて、生化学の基礎を勉強しようと、「トコトンわかる図解基礎生化学」と言う本を読んでいましたら、ATP・GTP以外のヌクレオチドの働きが出ていましたので紹介します。UTPがグリコーゲンを作るのに、CTPはリン脂質を作るのに使われているそうです。その他にも、エネルギー作り出す過程で働いている重要なヌクレオチドもあります。

面白そうだと思われた方は、応援お願いします。

![]()

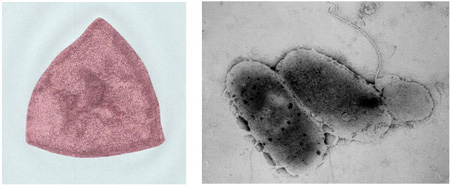

生物の群れ(共生)の起源

画像はコチラからお借りしました。

MASAMUNEです 8) 。今日は生命原初を調べていたら、おもしろいことに気づいたのでそれをまとめます。

気になる方はポチっとお願いします。

「中心小体論」読んで見ました。

こんにちわ、arincoです。以前GADV仮説という著書を紹介しましたが、今回は、「中心小体論」という著書を読みましたので紹介します。当ブログでも別の方も一度紹介していますね。

世間では、いわゆる「トンでも本」と呼ばれる本ですが、「学者とは違った自由なアプローチ」、という意味では楽しく読めました。また、ただ、いかんせん文章が難解デシタ・・・・というか論理構成が不十分という印象です。仮説で始まり仮設で終わるという感じですね。なので論理構成は、無視(笑)して、切り口のみに注目してみました。

さて、どのような著書かというと、

「中心小体は始原生命体である!」

という仮説を高らかに提起した本です。

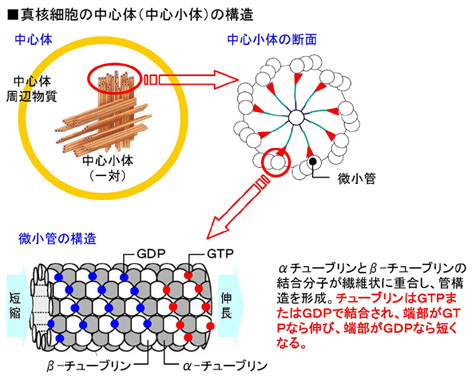

中心小体といえば、なんでや劇場でも細胞分裂の司令塔として位置づけられ生命誕生のかなり初期に作られたとされる物質です。異なるのは、「生命体」という位置づけではないという所です。しかし目の付け所は面白そう。

それでは、著者はどのような仮説の元に中心小体が始原生命体であるという事を仮説立てたのでしょうか?どうやらキーワードは「記憶」の様です。

興味を持ってくれた方は、ぽちっと押して、続きをご覧下さい。

![]()

コケ植物に中心体から葉緑体の過渡期をみる

桜が満開ですね~

今日は仕事で女子大に足を運んだのですが、満開の桜の下で女子大生が楽しそうにお喋りしている姿がとても華やかで、見ているだけでとても幸せな気分になった一日でした 😀 。

と、おじさんのような前置きはこれくらいにして、今回は植物にアプローチ  。

。

桜のように私たちの身近にある陸上植物に至るまでには、動物と同じように植物も進化してきました。陸上植物に至る進化の系譜を大まかに捉えると、藻類→コケ類→シダ植物→裸子植物→被子植物となります。水生で生きる藻類からはじまって、ジメジメしたところにいるコケを経て、陸上に進出していく姿は動物と同じですね。きっと植物にも逆境があったのでしょう。(どんな逆境なのか気になるけど。)

この水生から陸上へという進化の中で植物の構造も変化していきますが、細胞分裂や細胞内小器官の配置を司る中心体もその姿を変えていきます。生命誌ジャーナルにとても面白い記事があるので、それを基に紹介したいと思います。

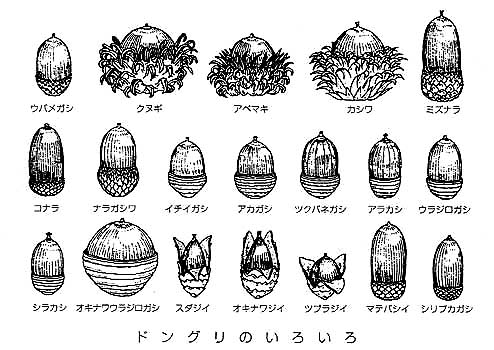

被子植物の生殖とドングリのヒミツ

今回は植物の話です。

日本に限らず、世界中の広葉樹林の多くがブナ科の植物で占められています。今回は、ブナ科(=被子植物)の生殖システムから、その繁殖のヒミツを探ってみたいと思います。

ブログランキングに参加しています。クリックをしていただくとメンバー全員喜びます。

![]()

中心体とDNAを結ぶ情報伝達物質

今日はDNAと中心体が情報交換をしながら細胞分裂を進めているというお話です。

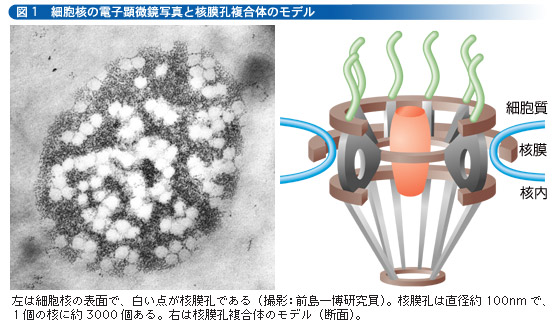

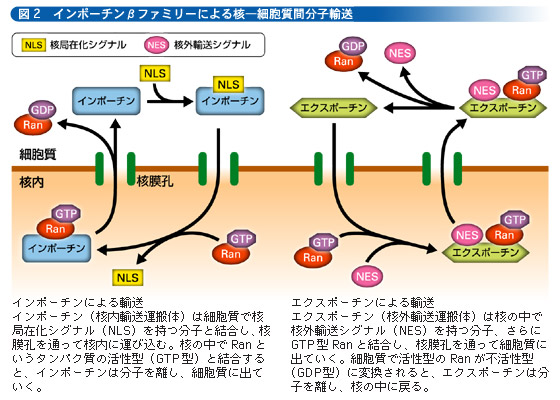

核の外で作られるタンパク質や核内で作られるRNAは核膜を通して交換されます。核内に輸送されるタンパク質は核タンパクと呼ばれ外部情報を伝達していると言われています。これら高分子量タンパク質やRNAなどは核膜孔(脊椎動物では10nm)より大きいためエクスポーチンとインポーチンと呼ばれる輸送タンパクと結合することでコンフォメーション(形)を切り替え核膜輸送を可能としています。

これら輸送タンパクの活性を調節するのがRanタンパクで、GTPやGDPと結合します。RanとGDPが結合すると輸送タンパクは核内に入り、RanとGTPが結合すると核の外に出ます(エクスポーチンは核外輸送をインポーチンは核内輸送を担う)。

画像他理研ニュースを参考にしています。

RanGTP濃度勾配によって核内外の物質輸送が決まるだけでなく、微小管形成の方向性や核膜形成にも関与しています。さらにRanのGTP,GDPの交換物質が染色体にも存在し、細胞分裂の制御の重要な役割を担っているようです。

090329なんでや劇場レポート3 生命は変異を継承していく存在

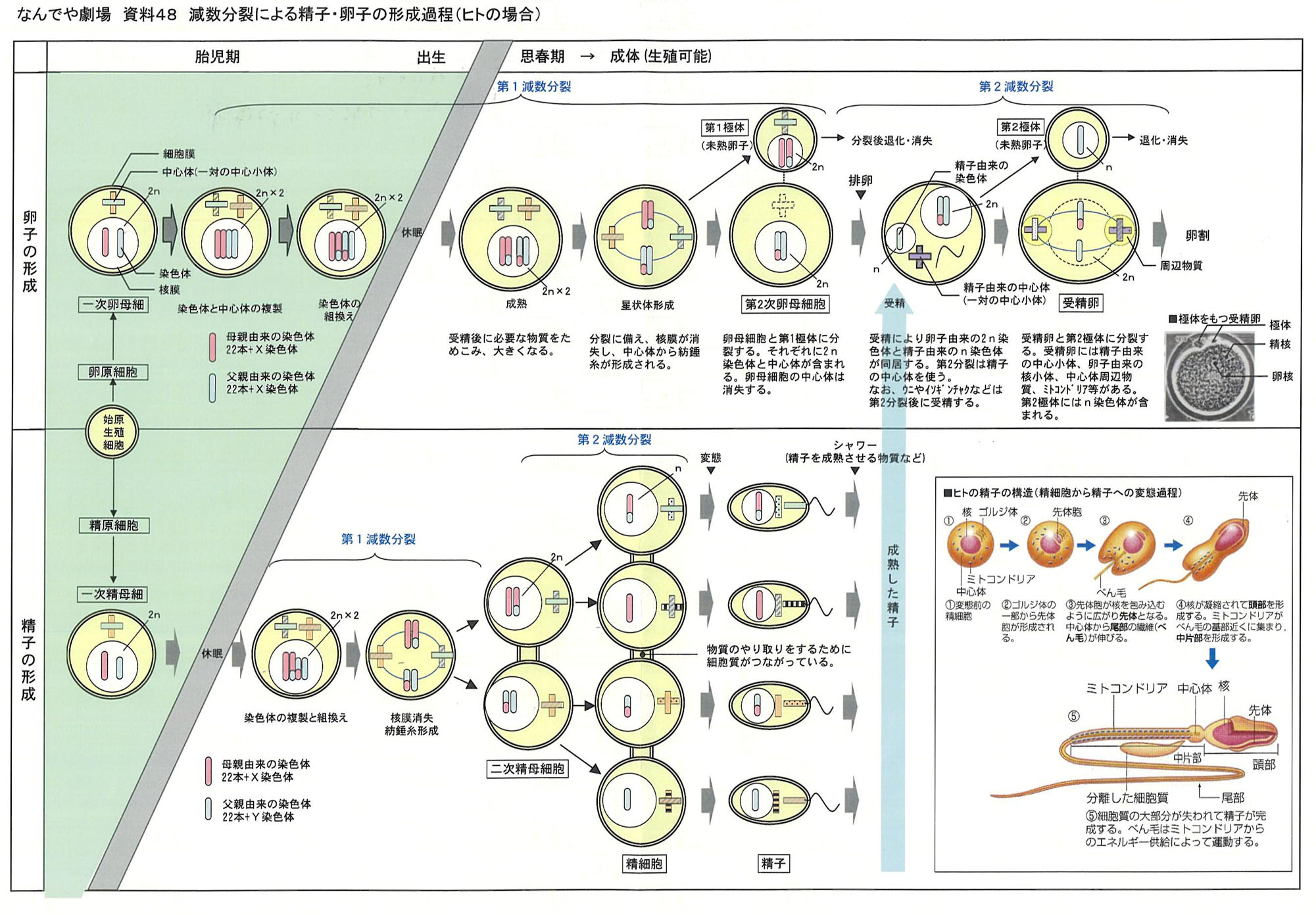

3日目の今日は、変異と中心体の関わり、そして生命の本質を考えていきます。

![]()

090329なんでや劇場レポート2『変異はどのように起きるのか?(変異の仕組み)』

第二回の今日は、『変異はどのように起きるのか?(変異の仕組み)』についてです

第一回の記事で紹介がありましたが、生命進化の歴史は変異の歴史であります。

変異といえば生物学会においては、「突然変異説」が信じられていますが、その中身は「偶然起こったDNA変異」を進化の原理として、変異は「たまたま」起こったとされています。

「たまたま」???、なんだかすっきりしませんね。

しかし、生物進化史をたどっていくと、「たまたま」変異が起こってきたとは考えにくく、生物は常に外圧に適応しようと変異を積み重ねてきたことがわかります。

続きをどうぞ。

![]()