微生物との共生を組み込んだ新しい代謝理論・・・圧倒的な適応力!細菌は、種という概念では捉えられない存在である

『微生物との共生を組み込んだ新しい代謝理論』の第2回第3回では、細菌の適応戦略を扱いました。

『微生物との共生を組み込んだ新しい代謝理論』の第2回第3回では、細菌の適応戦略を扱いました。

そこでは、単細胞生物といわれる細菌も、ただ一匹で生きていけるわけではなく、同種の集団だけではなく異種集団まで、互いに連絡を取り合いながら、集団として生きていることが解かりました。

つまり、いままで単細胞生物という名前から単体で生きているように思われてきた細菌も、集団で生きるとことを基本原理としていたのです。

また、これらの微生物の共生は、『微生物との共生を組み込んだ新しい代謝理論』の第2回第3回のように、その適応レンジは広く、驚愕に値します。

これらの機能は、多細胞生物の各部位の正確な連携機能に比べて、その正確さは劣りますが、このしたたかな適応機能を使いながら、多細胞生物が生まれるずっと以前から現在まで、大きな環境変化を潜り抜け、生きてきたのです。

では、そのような環境適応能力はどんな仕組みで実現しているのでしょうか?

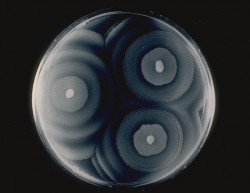

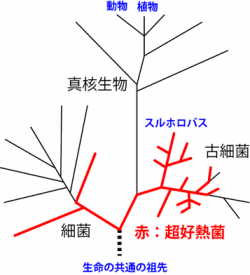

1.無駄とも思えるDNAをストックしていく細菌の進化 生物進化の根元にあり、始原生物に近く、現在も生息している超好熱菌。これより根元にある細菌の遺伝子は、もう少し進化した大腸菌などの遺伝子に比べて、半分以下の小さなものです。

生物進化の根元にあり、始原生物に近く、現在も生息している超好熱菌。これより根元にある細菌の遺伝子は、もう少し進化した大腸菌などの遺伝子に比べて、半分以下の小さなものです。

そして、そのほとんど(92%)が現在も設計図として機能しています。これは、その後進化する、大腸菌などの遺伝子が、普段は使用しない遺伝子をたくさん持っているのと大きく異なります。

では、なぜ進化するにつれて、普段は使用しない遺伝子をたくさん持つようになったのでしょうか?

画像はこちらからお借りしました

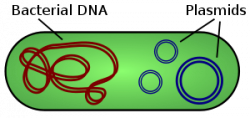

2.染色体遺伝子とは別の場所に、他の細菌が獲得した適応機能をストックしておく

それは、外圧適応のために、変異要素としての遺伝子を、他集団と共有してきたからなのです。

それは、外圧適応のために、変異要素としての遺伝子を、他集団と共有してきたからなのです。

この遺伝子の代表は、プラスミド(やファージ)と呼ばれ、細菌の分裂増殖を担う染色体遺伝子とは別れて存在します。また、そのサイズも染色体遺伝子よりかなり小さいのです。

画像はこちらからお借りしました

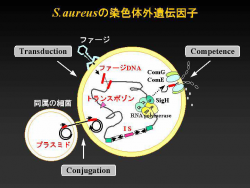

3.遺伝子組み換えを起こしてすぐさま変異できるように、組み換え酵素遺伝子も同時にストックしている

そして、プラスミド等の中の遺伝子は、他集団と交換したり、環境水中に溶存態の断片DNAを利用したりして、異なる細菌集団間での共有しているのです。 そしてただ共有するためではなく、プラスミド(やファージ)には、その中に格納された、共有遺伝子を、効果的に本体染色体に組み込む機能を持っています。

そして、プラスミド等の中の遺伝子は、他集団と交換したり、環境水中に溶存態の断片DNAを利用したりして、異なる細菌集団間での共有しているのです。 そしてただ共有するためではなく、プラスミド(やファージ)には、その中に格納された、共有遺伝子を、効果的に本体染色体に組み込む機能を持っています。

染色体DNA 上のファージ配列をよく見るとファージDNA の両端に短い共通のコア配列があることが明らかになっていた. 単独のファージ粒子から得たDNA にもまったく同じコア配列が見い出される.しかもそのコア配列の近くに組換え酵素遺伝子が必ず見つかる. プラスミド、ファージ、Tn の動く遺伝子は、どれもこの組換え酵素遺伝子とコア配列のセットを持っており、これら組換え酵素遺伝子はそれぞれ、recombinase、 integrase、transposase とよばれている.これらの酵素は配列は異なるが、どれもDNA 断片を組み換える機能をもっている. (【総説】 細菌の動く遺伝子 )

つまり、プラスミドは、主にさまざまな環境適応能力を記憶した遺伝子で、これにより、細菌は過去の環境適応の成果を共有して、他集団も含めた細菌全体で環境適応度を高めているともいえるのです。

4.圧倒的な適応力!細菌は、種という概念では捉えられない存在である

こうなると様々な種類の細菌は、集団を超えて適応遺伝子を共有しているため、種という概念でくくることに意味がなくなります。なぜならば、種という概念は、雌雄分化した生物を前提とした生殖可能な集団という定義であり、その目的は、遺伝子交換によって同類他者を生み出すということだからです。

また、哺乳類が環境適応のために遺伝子の変異を起こす時間は何百万年、昆虫では数年かかるのに対して、細菌では日単位で遺伝子変異を起こすことが可能です。これも、環境適応遺伝子を、細菌集団間で共有してきた結果といえます。

つまり、細菌は、種という概念で捉えられる以前の生物であり、その後進化した真核細胞生物や多細胞生物に比べ、環境変化に対する適応力が極めて強いという特徴をもっているのです。

そして、これが、細菌を敵視して、薬剤などでいくら殲滅させようとしても、すぐにその耐性を持つ菌が現れ、制御不能になる理由なのです。

以上から、今後、細菌を考える上では、彼らは種という概念で捉えられる生物以前の存在であり、特効薬を与えても、すぐさま環境適応していくという認識が必要になってくるのです。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2014/10/2880.html/trackback