シリーズ 超極小『素粒子』の世界28 ~陽子と中性子は常に入れ替わっている?~

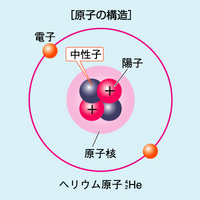

「原子核は陽子と中性子からできている」「原子核に陽子が2つ以上ある場合はそれと同数以上の中性子が必ずある」・・・現代では中学生でも知っているようなこの原子核のモデルの歴史を紐解きながら、できれば素粒子論や量子論の問題点も探って行きたいと思います。

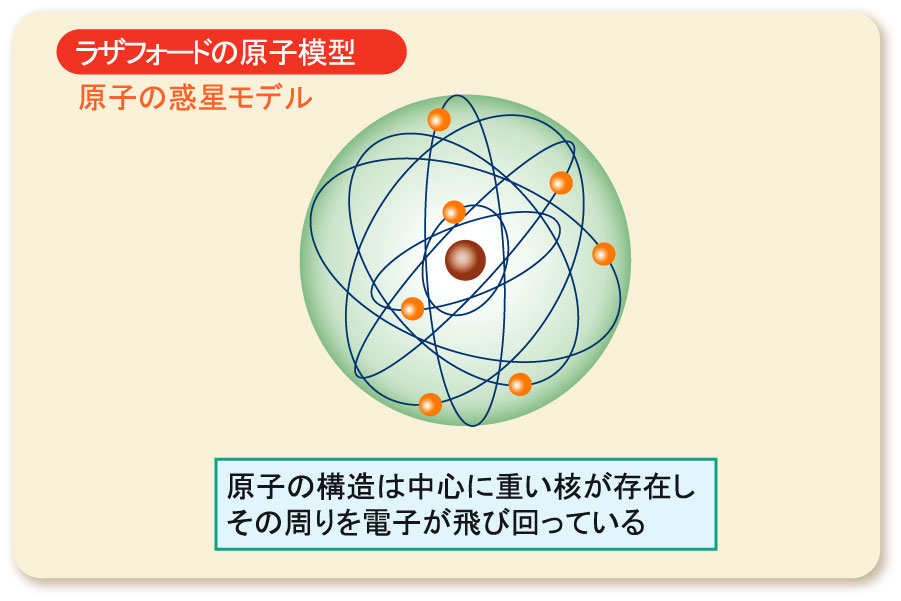

現代の教科書に載っている原子モデルの基礎が確立したのは1911年のことです。このモデルは中心に正電荷を持つ原子核があり、その周りを負電荷を持つ電子が衛星のように回っているイメージで、「ラザフォードの原子模型」あるいは「長岡・ラザフォードモデル」と呼ばれています。

原子モデルの件は当ブログにも過去ログにあります

原子モデルの件は当ブログにも過去ログにあります

超極小『素粒子』の世界15 ~原子や電子ってどこまで観測されているの?~

一方、化学の世界ではメンデレーフが1869年に提案した元素周期表をもとに、その後の実験で各元素の質量がほぼ周期表どおりになっていることもわかってきました。また19世紀末~20世紀初頭には、電子と陽子が存在して原子を形作っていること、ならびにその各々の性質や質量もだいたわかっていました。ところが、いろいろな元素の性質が明らかになるにつれて、原子核の質量と電荷がすっきり説明できないということで、科学者たちは頭を悩ませることになります。それは、原子番号2番のヘリウムの原子核は、電荷は水素の原子核の2倍、質量は4倍でなければならないという最初の段階で早くもつまずいてしまったのです。

応援よろしくお願いします

応援よろしくお願いします

このピンチを救ったのが1932年の中性子の発見でした。発見したのはラザフォードの弟子のチャドウィックですが、1920年前後にはラザフォード自身が水素原子の原子核を「陽子」と呼ぶことを提唱し、同時に『「陽子とほぼ同じ質量の電荷を持たない粒子」もなければならないはずだ』と主張していたそうです。

中性子の発見はなかなかの偉業と言えます。原子核の質量と電荷の両方を説明できるし、原子核の中に陽子が2個以上ある場合には、プラス電荷を持つ陽子同士の電気的反発に対して電荷ゼロの中性子が“接着剤”として機能し、原子核が安定する構造も説明できます。

また、中性子はだいたい15分ほどでβ崩壊して陽子になってしまうこともほぼ同時期に確認されました。後に現代量子力学の発展に大きく貢献したパウリは、『中性子が崩壊 → 陽子 + 電子 +未発見粒子(現在では「反ニュートリノ」と判明)』との解釈を発表しました。これも中性子を組み込んだ原子核モデルの説明には都合のよいものだったのです。なぜなら、「じゃあ、陽子に電子と未発見粒子(=反ニュートリノ)を与えれば、中性子になるのではないか?」という想定(=パウリの解釈の→の向き変えるだけ)をすぐに思いつくからです。

これらのイメージと事実を組み合わせて、当初の原子核モデルは以下のようなものでした。

【1】まず陽子Aと中性子Bがある。

【2】中性子Bが壊れて陽子Bになる。電子と反ニュートリノを放出。

【3】陽子Aが電子と反ニュートリノを受け取って中性子Aになる。

【4】陽子と中性子の位置が入れ替わった状態。※以後、その繰り返し

このモデルは素人にも非常にわかりやすいもので、現代的に表現すると「原子核内の中性子はβ(-)崩壊して陽子に変わり、陽子はβ(+)崩壊して中性子に変わる・・・この繰り返しによって原子核は陽子同士の電気的斥力に打ち勝って安定している」と表現できます。さらに、原子核内に中性子が存在する必然性も説明できますし、陽子と中性子が(電荷を除いて他は)非常に類似している事実とも折り合いがいいのです。

ところが、事はそう簡単には運びませんでした。実際に中性子が媒介するこの結合力を正確に計算してみたところ、プラスの電荷で陽子同士が反発する力よりも遥かに小さかったのです。もっとも当時の科学者が認識していた「力」は「重力」と「電磁気力」だけでしたから、要は電子または陽電子の質量があまりにも小さかったということだったのです。

こんな経緯を経て、1935年に原子核を安定的に保つための中間子の存在を予言する論文(=「素粒子の相互作用について」)を発表したのが湯川秀樹でした。湯川はこの論文で1949年に日本人初のノーベル物理学賞を受賞しましたが、湯川の論文が今日では定説となっている『4つの力』の理論化の基礎をつくります。少し話がずれますが、もともと「素粒子」という概念は『物質を構成する最小単位』という意味で使われ出しました。したがって、ミクロ世界の研究が進むにつれて、【原子】

【電子・陽子・中性子】

【電子・陽子・中性子】  【中間子・クォークetc】へとどんどん細分化され、次々と新しい素粒子が提唱されていきます。それと歩調を合わせるように、新物理量を定義してはその物理量の演算を推し進めることで、物理学の新しい地平を開拓しようとする量子力学分野が花形の地位を不動のものとしていきます。素粒子や原子核の研究は量子力学の最大の“舞台”となって、自然存在や物理現象の摂理やルールを数学的・演算的に解明しようとする傾向が急速に高まったのが20世紀全般の特徴です。その発端のひとつがアインシュタインの相対性理論であり、もう一方の旗頭が今述べた原子核物理学と素粒子物理学を専門とする科学者たちと言えるのです。

【中間子・クォークetc】へとどんどん細分化され、次々と新しい素粒子が提唱されていきます。それと歩調を合わせるように、新物理量を定義してはその物理量の演算を推し進めることで、物理学の新しい地平を開拓しようとする量子力学分野が花形の地位を不動のものとしていきます。素粒子や原子核の研究は量子力学の最大の“舞台”となって、自然存在や物理現象の摂理やルールを数学的・演算的に解明しようとする傾向が急速に高まったのが20世紀全般の特徴です。その発端のひとつがアインシュタインの相対性理論であり、もう一方の旗頭が今述べた原子核物理学と素粒子物理学を専門とする科学者たちと言えるのです。ところで、現代の最新の素粒子論や量子論においても、「『強い相互作用』を媒介するΠ中間子のやり取りによって・・・」云々の解説付きではありますが、陽子と中性子は相互に入れ替わりながら原子核を安定させているという構造モデルは変わっていません。しかし、このような描像にはめったにお目にかかりません。このような動的な原子核イメージは、中学・高校の段階で教えるようにすべきだと思います。

さらに、物理理論が高等数学への依存度を高めたことへの反作用かもしれませんが、CGなどによってリアルな印象を与える図像が大量に作成されます。難解な数式とわかりやすさを第一とするCG・・・それに加えて、中学・高校での動的な科学教育の欠如・・・、これらの組み合わせによって、私たちは物理現象や自然現象を硬直的にしか捉えられなっています。そして、このような弊害は一般大衆以上に科学者や物理学者たちを蝕んでいると思われます。原子核物理学や量子力学は、20世紀の科学を進歩させるよりも、少し道を踏み外す原因になってしまった方が大きいのではないか?・・・私はそう感ぜずにはおれません。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2013/09/1418.html/trackback