アインシュタイン、その光と影 5

20世紀を“量子力学の時代”と呼ぶ物理関係者は多いのですが、量子力学の発展に先鞭を付けたのは他ならぬアインシュタイン自身です。アインシュタインは「光は波ではなく、プランク定数と振動数をかけたエネルギーを持つ粒と考えればいい」と主張して光電効果を説明しました。詳細は1905年に発表された論文「光量子仮説」の中に収められています。後にアインシュタインにノーベル賞が授与されたのもこの研究に対してであり、この論文を契機に量子力学ブームが到来します。この新領域には次々と優秀な若手科学者が集まり、後にこのグループは量子力学派と呼ばれるようになります。そして、その総帥と誰からも認められていたのがニールス・ボーアでした。

応援よろしくお願いします

応援よろしくお願いします

アインシュタインとボーアの論争は、1927年と1930年の2回ベルギーのブリュッセルで超一流の科学者を前にして行われました。基本的にはアインシュタインが量子力学の欠陥に関する論証を発表・指摘し、ボーアがそれに反論して量子力学の正当性を主張するという構図です。アインシュタインの攻撃の焦点は、量子力学が自然現象の説明に確率論的解釈を導入したことに対するものでした。

◆ここで量子力学派の主張の概要を簡単に補足しておきます。

~光子などの素粒子は、ひとつひとつの振る舞いを観察するとまったくランダムな動きをするが、その挙動を何回も繰り返してすべてを記録すると一定のルールに則った現象が現れてくる。~

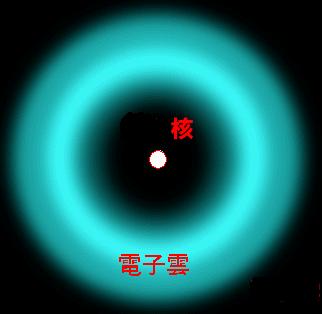

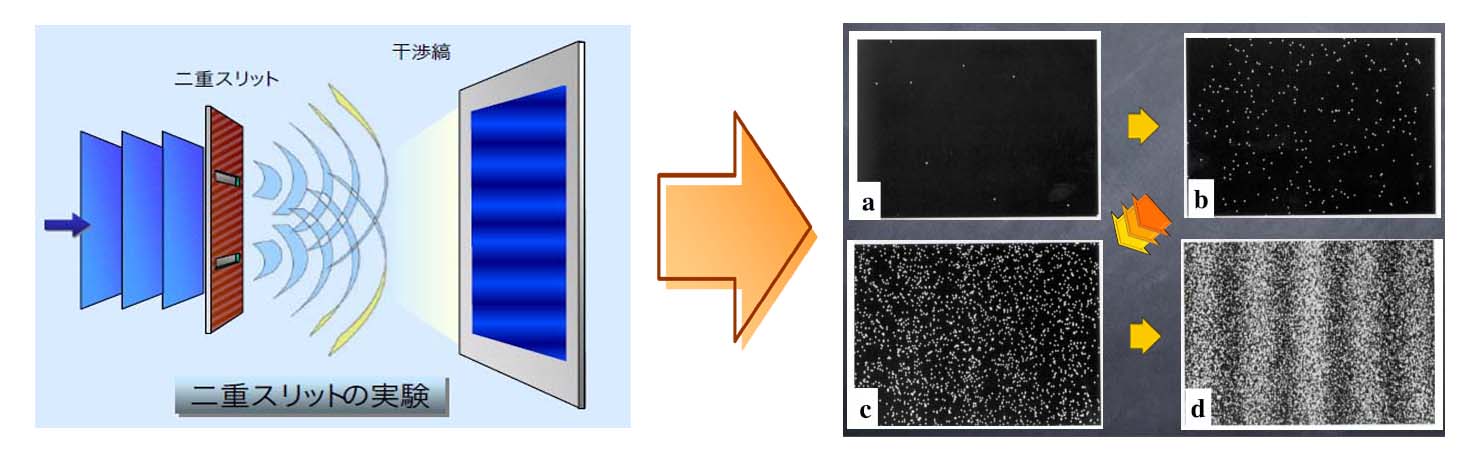

この認識が量子力学の初期の成果です。具体例としてよく取り上げられるのは、原子核の周りを回る電子の軌道は1回1回すべて異なっているが、観察したすべての軌道を正確に記録すると、原子核の中心から一定の距離の軌跡に収束しているという現象です。要するに、ある軌跡周辺に正規分布に似た図を描いて電子は回っているということです。また別の事例としては電子の干渉縞が有名です。1個1個の電子を放射していくと、最初はまったくランダムな到達地点に着地するが、放射の回数を増やすにしたがって干渉縞を描くようになってくるという研究成果もよく持ち出されます。

これら量子力学の特性を身近な例に例えるなら、サイコロを振るとき事前にどの目が出るかの予測は不可能であるが、サイコロを振る回数が増えていけば、自ずと1/6の確率ですべての目が出てくることを誰もが知っているのとほぼ同じです。アインシュタインはこの例を引用して、量子力学の確率論的見解に「神はサイコロを振らない」と表現して攻撃したわけです。

もちろんアインシュタインも物理学者ですから、実験結果や観察結果を否定することはありませんでした。しかし、1回1回の素粒子の振る舞いが事前に予測できず、もしそれを予測しようとすると確率でしか語れない・・・、このような量子力学的解釈はアインシュタインにとって受け入れ難いものでした。なぜなら、「もし確率でしか語れないとしたら、それはまだ我々が発見できていない現象や法則が残っているということだ」とアインシュタインは考えていたからです。

そもそも、アインシュタインに限らずニュートンもガリレイもケプラーも、さらにもっと遡ればピタゴラスやアルキメデスも、自然現象は初期条件を正確に把握し記述できれば、結果は完璧に予測可能であると考えていたのです。確かに19世紀までの物理学は、初期条件設定⇔最終結果がピタッと整合すること、つまり原因と結果に明快な因果率が存在するのが「自然」であるという考え方を土台に発展してきました。同時に科学者たちは、因果律が成立しないのは人間の行為が介在するときだけだとも考えていました。このスタンスが貫徹されてきたからこそ、未解明な部分が見つかれば見つかるほど科学者たちのエネルギーはかき立てられ、全体を論理整合させる新しい明快な法則の発見が連綿と続いてきたのです。

しかし、量子力学の研究が明らかにしたのは、自然界にも単純な因果律が成立しない可能性があるという新しい側面でした。実際、量子力学が対象にしている超ミクロの世界では、結果が何回も積み上げられた場合は確率で表現できるが、ひとつひとつの事象は文字通りランダムで、その結果を事前に予測するのは不可能であることを示す現象が続々と発見されるのです。この事実は多くの物理学者を驚愕させると同時に、それまでの科学者的信念と対立するため多くの反感を買いました。しかし、観察された事実を否定することは物理学ではタブーですし、そうかと言って、確率論的解釈に甘んじるのでは進展が期待できないというジレンマに科学者たちは陥ってしまうのです。

さて、1927年に始まったアインシュタインvsボーアの論争には、これまで述べてきたように、確率論的解釈は科学的か否かという言わば“哲学的”ないしは“価値観的”な問題が含まれていました。その影響もあり、2人の存命中には論争の決着は着きませんでした。しかも、ミクロ世界の研究が進むにしたがって、ボーアでさえ予想し得なかったような現象が次々と発見されるのです。当然、両巨匠の没後も、新現象の追試とその解釈のために、計測機器の性能を飛躍的に高めた電子や光の実験は続けられました。しかし、その結果は予想に反して究極的な新現象の発見に行き着きます。それは、電子の干渉縞を確認するための実験の中で、電子1個1個が2重スリットのどちらを通ったのかをセンサーで観測しようとすると、電子の干渉縞は何回電子を打ち出しても現れないという奇妙な結果になりました。そしてセンサーをはずしてどちらのスリットを通ったかは無視して再実験を行うと、今度は干渉縞が現れるのです。それはあたかも電子自身が観測されているのかいないのかを知っているような振る舞いでした。

さすがに『電子には“意識”がある』『波は観測されているかどうかを“判断”して振る舞いを決める』などとはどの物理学者も言いません。多くの物理学者たちは『人間の視神経の構造から観測のためには光をあてなければならない ⇒ 光をあてるということは光子をぶつけることに他ならない ⇒ するとミクロ世界の“住人たち”は光子の影響を受けて運動状態が変わってしまう』と説明します。この説明は確かに自然科学的(?)ではありますが、一方で量子力学が『観測』という人間の行為の問題を物理学の土俵に引っ張り上げてしまったのも事実です。この「観測」の問題を命題に含むという立場は『アインシュタイン、その光と影 1』で取り上げたアインシュタインとタゴールの対話にも通じる問題です。これまでの文明史の中で「観測問題」が俎上に上ったことはありませんでした。これは、生物の存在を物理学に組み込んだ試しがないと言い換えることも可能です。また、物理学と生物学を統合しようという視点がなかったことも意味しています。

以上のような自然科学の今日的状況が、アインシュタインとボーアの論争の折り返し地点です。無論アインシュタインもボーアも、そして他の量子力学派の科学者たちも、自然科学を人間の認識体系の一領域として大きく俯瞰するという問題意識は皆無だったでしょう。しかし、アインシュタインvsボーアの対決は、これまでの自然科学が無視してきた『観測』という人間や生物が介在する行為に踏み込む必要性を顕在化させました。これは最早、2人の論争は量子力学の発展を促したなどというレベルの問題ではなく、これまでの文明を支えてきた自然科学が本当に正しかったのか?という問いを万人に投げかける“導線”だったと言わざるを得ません。どうやら21世紀の科学は、これまで体験したこともないような転換点に差し掛かってしまったことだけはまぎれもない事実です。これまで人間を捨象してきた自然科学の暗黙のルールを排して、人類の認識論的地平で再評価しくてはいけない時代に突入したと思われます

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2013/10/1429.html/trackback