人類の拡散シリーズ16~人類はいかにして洞窟を出たか~

人類の拡散シリーズもいよいよ大詰め、人類がいかにして洞窟の外に住居を構えるようになったかを追求していきたいと思います。

応援よろしくお願いします↓

![]()

■脱洞窟前夜の人類

人類がいつごろ洞窟の外に住居を構え始めたのか、定かではありませんが、住居跡として古いものでは、約38万年前(原人段階)のものが見つかっています。

約200万年前以降の人類は、氷期にはアフリカ中央部が乾燥地帯となってしまうことから、生存をかけて決死行に出ています。

この移動生活の途上で徐々に編み出されていったのが、洞窟のない場所で雨風を防ぐための野営の技術であると考えられます。

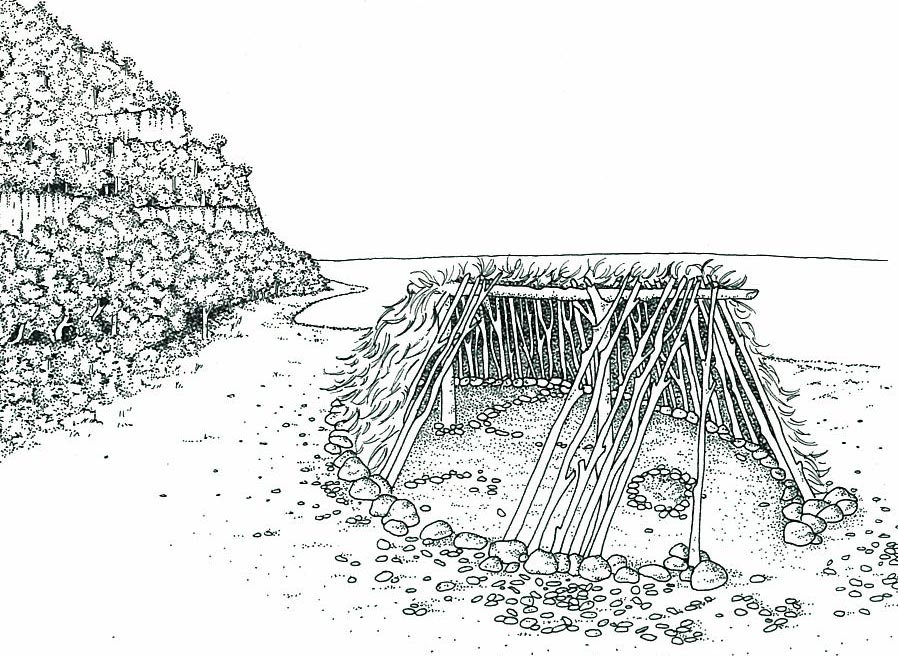

画像:地中海沿岸のコートダジュールのテラ・アマタ遺跡にある仮小屋と周辺の風景の復元図。1958年に、アパートの建築工事の折に偶然に発見され、20近くの住居跡と、四万件に上る物品が発掘された。

約2万年前の最終氷期最寒冷期ごろ、人類は、アフリカから海沿いに中東・ヨーロッパ・スンダランドを経た東アジア地域にまで分布し、一方では内陸部のシベリアにも適応していました。

この時期の人類は、湿潤で魚介類・植物に恵まれた沿岸部に住んでいた場合が多い様ですが、一方で一部の集団は、動きの遅い北方の大型動物(ヘラジカetc.)を投槍や罠を用いて狩猟し、内陸部に適応していた様です。

この内陸部での北方適応を進めていた人類は、動物を追いかける機動的な生活を営んでいました。

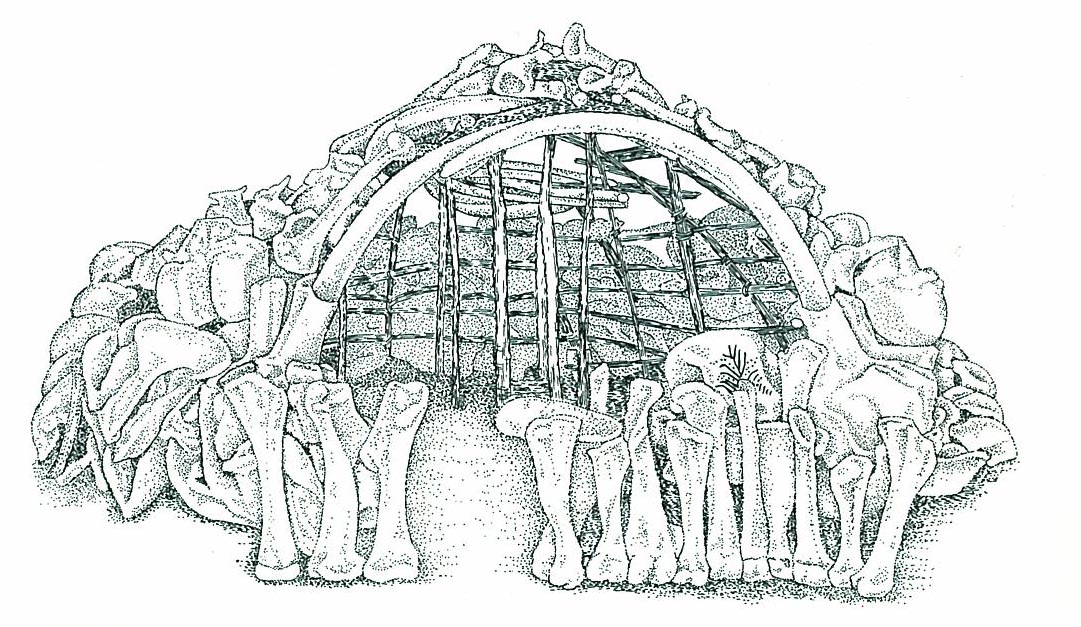

寒さ対策の必要性や建材となる骨・皮の入手の容易さもあり、彼らは洞窟の外に住居を構えることも多かったようです。この時期の遺構としては、有名なマンモスハウスがあります。

画像:2.5万年前の住居の復元図。木枠の上に動物の皮をかぶせて、その上にマンモスの骨や小枝や土などをのせていた。

■最終氷期終了後の温暖化

最終氷期が終わりを告げ、急速な温暖化が始まると、人類の生活は一変します。

内陸部では、大型動物の北上→絶滅、海岸地域では、海水面の上昇→旧居住地の水没が進み、多くの人々が移動生活を強いられたものと考えられます。

この移動生活の中で、以前から存在した野営の技術に更に磨きがかかり、後に洞窟外に住居を構える際に重要なノウハウが蓄積された事でしょう。

また、狩猟の容易な大型動物の絶滅という事態を受けて、

俊敏な小形動物を狩猟する為の弓矢や、これまで以上に多くの植物の利用を可能にする土器など、

人類の防衛力・生産力を大きく上昇させる発明が相次ぎます。

温暖化による単純な生産力上昇も受けて、人口は一気に増加に向かい、集団規模も拡大していきました。

この集団規模の拡大によって人類は、その歴史の中で慣れ親しんできた洞窟での生活を維持することが困難になってゆきます。

そしてついに、

洞窟内に入りきれない仲間のために、洞窟の外に住居を作り始めたと考えられます。

洞窟の外に住居を構えることが可能になったのは、言うまでもなく、弓矢の発明等によって防衛力が上昇したためです。ただし、当時の人々は、決して好き好んで「天然のシェルター」である洞窟から出たわけではなく、止むに止まれずといった辺りの心境を想像するのが妥当ではないかと考えられます。

■洞窟(守りの生産様式)から集落(攻めの生産様式)へ

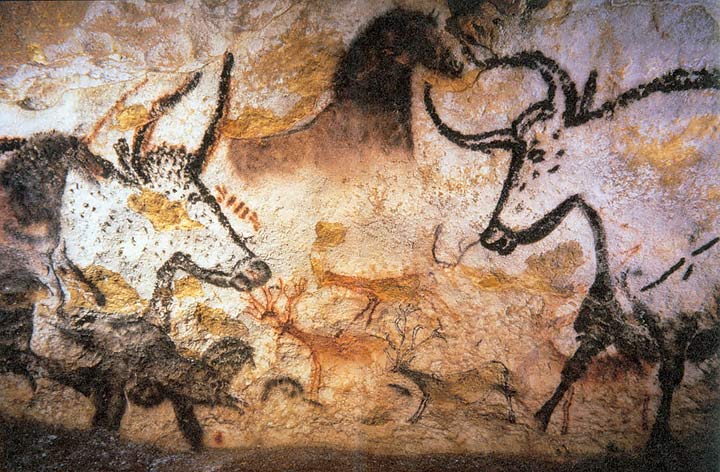

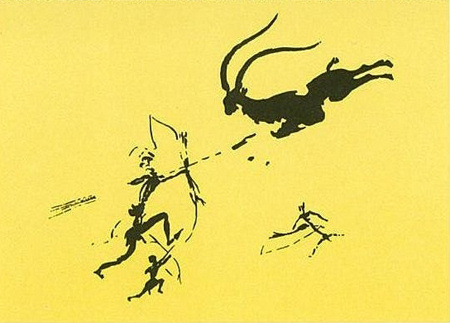

洞窟の外に住居を構え、自分たちの防衛力が他の動物と互角以上に渡り合えるものであることを発見した人類は、ここから一挙に、集団の人口を維持・増加させていく攻めの生産様式へと転じていきます。この頃から他の動物は畏れ・憧れる対象から狩りの対象へと変化しました。

ここにきて人類が居住地を選ぶ基準は、「いかに防衛力が高く、安全か?」という守りの意識から「いかに食糧を得やすいか?」という攻めの意識に転じていきました。

最終的に洞窟の外に住居を構えることが一般的になったのは、この意識の変化によるものでしょう。

画像:ラスコーの洞窟壁画(上)とカステリヨンの岩陰壁画(下)。人類の意識の変化が見て取れる。

以降人類は、ヤンガードリアスの急激な寒冷化の中で、その人口を維持すべく、農耕・牧畜といった極めて人為的な生産様式を編み出していきます。

彼等が環境に抗い、人口を維持するための食糧を獲得し続けようとした、その行為にこそ、この「守り」から「攻め」への意識の変化が最も端的に表れています。

そして、農耕・牧畜という生産様式に移行した人類は、農耕地・放牧地としての適性の高い場所に住む必要に迫られるようになり、ますます集落での生活が一般化していきました。

■まとめ

人類が洞窟を出て行ったのは、弓矢の発明によるところが大きいものの、決してそればかりでなく、様々な技術の集積によるものでした。

そして、なにより決定的だったのは、他の動物を畏れの対象としてみるか、狩りの対象としてみるか、という共認内容の変化でした。

人類がどう生きていくかを決めるのは、どのような内容を共認するかなんですね。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2010/12/1065.html/trackback

コメント3件

くまな | 2011.09.07 17:54

地球の磁気は、地球内部の性状、なかでも流動する外核が中心となって形成していると考えられています。その状況によって、日々変化しています。

また、過去には何度も磁気が消失していますし、磁極の移動や反転も見られます。ただし、それらによって生物が壊滅的なダメージを受けたという現象はありません。

現在、憂慮すべき特殊な状況としては、太陽粒子が蓄積し、かつ、磁気が衰弱していっているということです。

太陽粒子の蓄積の原因については、現象が発見されたばかりで、まだ分かっていないと思われます。

日本を守るのに右も左もない | 2011.09.14 0:16

カタカムナに学ぶ~放射能の中性化も可能にするカタカムナ人(原日本人)の認識

画像は「楢崎研究所」からお借りしました。 「近代科学の史的総括1」、「近代科学の史的総括2」において、 西洋近代科学が市場社会の拡大による自我の肥大を原…

次元上昇=振動数UPですか!確かにエネルギーは振動。なるほどー。

しかし、なんで地球の磁場シールドが弱くなってしまうのでしょう??