人類の誕生を生み出した必然性のある偶然とはなにか?

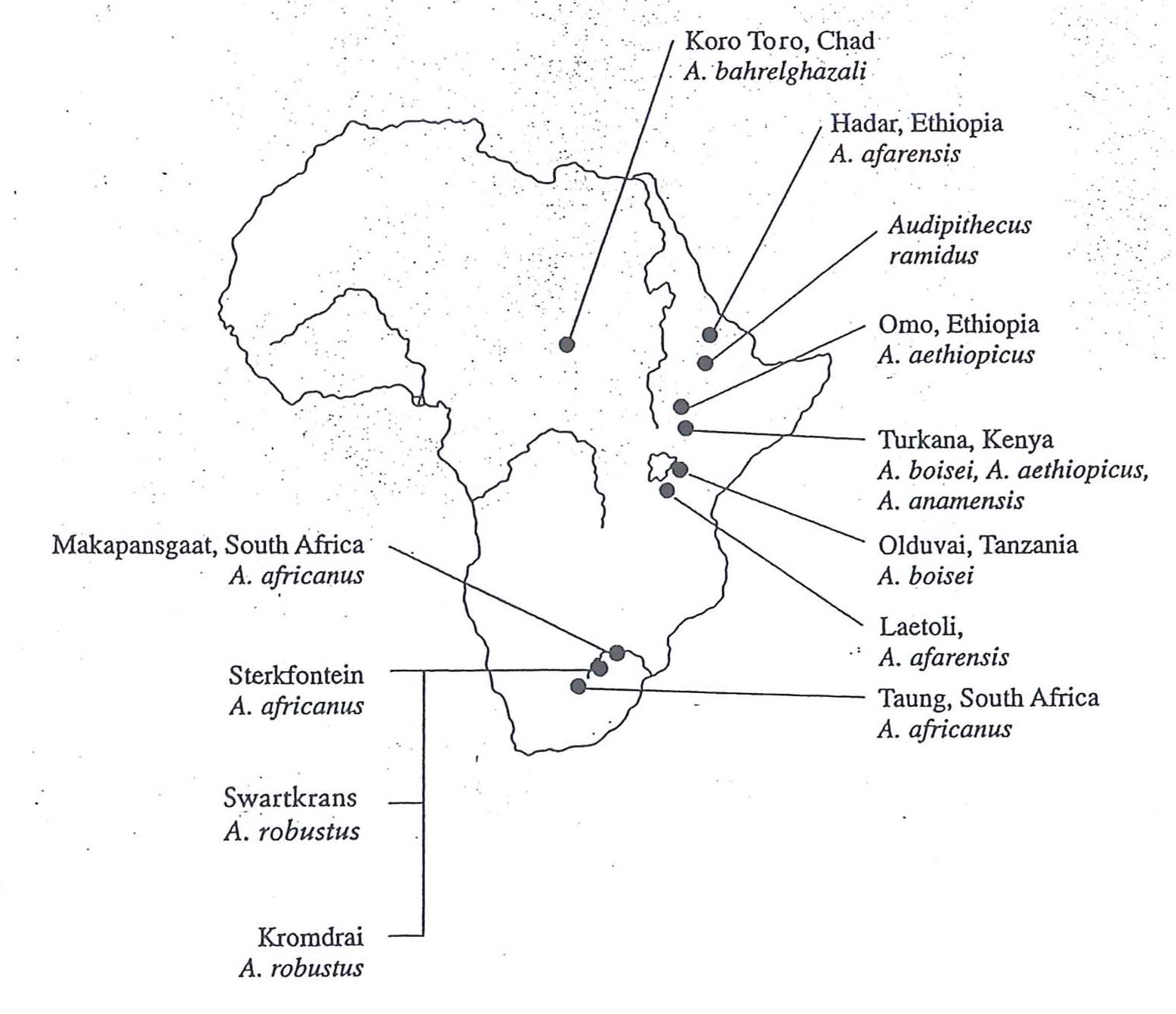

人類の誕生は概ね500万年前~700万年前といわれている。

サルの先祖がえり(足の指で木がつかめなくなった)が人類の誕生といわれているが、なぜこのような変異が生まれたのだろうか?

先日のなんでや劇場では、外圧適応のベクトルが一定に貫かれている場合、そこでの小変異の積み重ねが中変異を生み出すという仮説が提起された。

だとしたら人類誕生の要因としてどのような外圧適応のベクトルがあったのだろう。

人類の祖先である霊長類(原猿)が誕生する6,500万年前から現代までの外圧(気候)変化を整理するなかでなにかその糸口が見られないだろうか?

いつもの応援お願いします

![]()

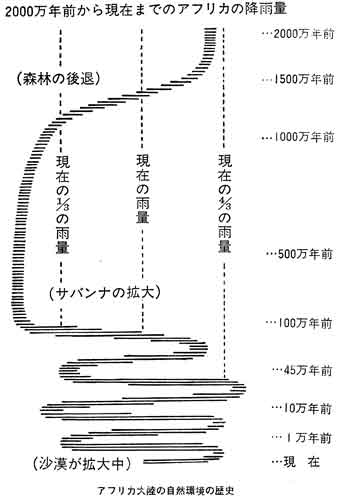

下記の図解は6,500万年前から現代までの気候変化と、人類誕生の地であるアフリカの降雨量変化をまとめたものである。

以下補足説明

■新生代 6,500万年前~現在

・中生代に繁栄を極めた恐竜が絶滅し、哺乳類や鳥類,被子植物が多様化していく。

・原猿の登場も概ね6,500万年前といわれる。

○中新世 2,300万年前~500万年前

・4,000万年前にインド亜大陸がユーラシア大陸に衝突し、大規模な造山活動の最後といわれるヒマラヤ山脈を作り始め、概ね2,300万年前~500万年前くらいまでに現状の高さが形成される。

○更新世 260万年前~180万年前

・氷期が周期的に到来する。

・アフリカの乾燥化が顕著になるのもこの頃からと言われる。

■アフリカの降雨量

出典:異常乾燥期

このグラフによれば、1,000万年前頃からアフリカの乾燥化は始まり、100万年前まで乾燥期は続く。その後、降雨量の変化は激しく変動し概ね現在は乾燥化の時期にある。

アフリカが乾燥しはじめる原因は、ヒマラヤ山脈の形成にあるといわれる。この山脈に遮られて雨を降らした後の気団が乾燥風となってアフリカに吹きつけ、熱帯雨林は降雨の減少によって草原と化した。

このように整理してみると、原猿から人類進化に至る過程は、ほぼ一貫した寒冷化の外圧が働いていることがわかる。リンク

寒冷化は森林の縮小→食料不足を恒常的に引き起こす。

この外圧に対して原猿→真猿に進化していく過程で、立体視→色覚の発達をとげ、少ない食料(果実)の中でも栄養価の高いものを発見する機能を身に付けていく。

さらにこの視覚機能の発達はお互いの表情を読み解く機能にまで発展し、表情筋を豊かにすることになった。この機能は生存環境がますます苛酷になっていく外圧状況の中で、お互いに協働しあいながら適応していく可能性に導かれ獲得したと考えられる。

こうしてみると6,500万年前の原猿誕生から700万年前の人類誕生にいたる進化の過程は、ほぼ一貫して脳の進化(認識機能)に支えられてきたことがわかる。

寒冷化→森林の縮小(生存域の縮小)⇒脳の進化(認識機能の)進化が、一定した外圧適応のベクトルだと考えられる。

ではこのような外圧適応ベクトルのもと、人類の誕生(足の裏の先祖帰り)にはどのような必然性のある偶然が秘められていたのだろうか?また新人の誕生(15万年前)に至る乾燥期と湿潤期の短期間での繰り返し変動は、人類の進化にどのような影響を与えたのだろうか? 🙄

非常に興味のある追求課題である。 🙂

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2009/04/748.html/trackback

コメント3件

匿名 | 2009.07.05 2:39

この実験の結論は、母性は遺伝ではなく、社会的に伝達することである、ということのはずだったと思いますが。。

匿名 | 2009.07.05 2:45

この研究の論点は、動物の体温に近いものに接することで、エネルギー消費を防ぐ傾向があり、その傾向は危機的な状況下で顕著になる、もしくは群れを作ることで自分が外敵から襲われる危険性を少なくする、母性は遺伝ではなく、社会的規範により次世代に伝達される、ということだと思いましたが。。。。。脳内物質の解析もあまり信憑性は高くないと。。。。

映像みました。

衝撃的映像ですね。

みていて心が痛みました。

共認機能って、同類と共認をはかる為につくられたわけで、「共認機能が発達していく過程に共認充足が必要」ということは、普通に考えたらそうなると思います。

そこで「母性は不要」なんて結果がだされるのは、恐ろしいことだなって思います。