細胞接着とカドヘリン

生物が単細胞から多細胞に進化してゆくためには、細胞どうしが接着する必要があります。しかも、同類の細胞どうしが接着し、同類でない細胞どうしは接着しないという選択性(同類認識)が必要になります。

考えたら不思議ですが、そのような細胞接着の仕組みはどうなっているのでしょうか?

最近の研究によると、それにはカドヘリンという膜タンパク質が関わっていることが明らかになってきたそうです。

今日はそのカドヘリンについて調べてみます。

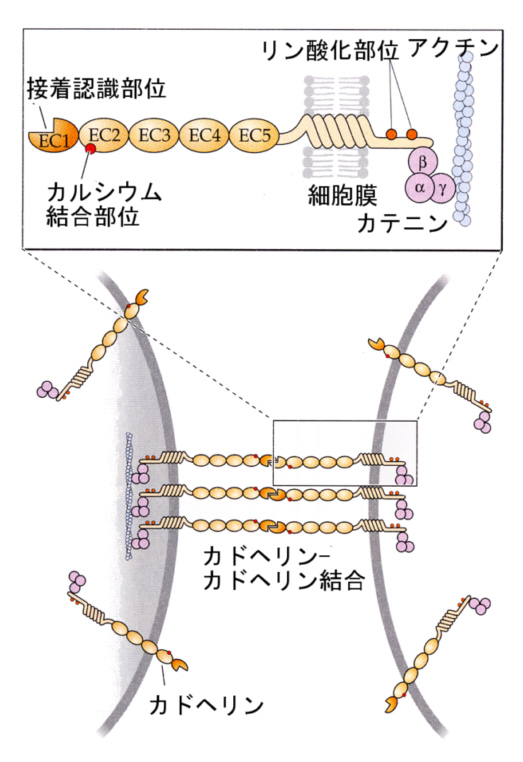

<細胞膜の接着の様子:リンクより引用>

気になる続きはポチッとお願いします。

![]()

●カドヘリンって何?

<図はリンクより引用>

>カドヘリンは、細胞膜を貫通する膜タンパク質である。向かい合う細胞の間でカドヘリン分子同士が結合することにより、細胞と細胞を接着させている。

>カドヘリンの細胞質側にはカテニンと呼ばれるタンパク質が結合し、カテニンはアクチンフィラメントと結び付いている。アクチンフィラメントは細胞骨格の1つで細いタンパク質繊維からなり、細胞の形を安定させるだけでなく、細胞の運動にもかかわっている。

>同じ種類のカドヘリン同士が特異的に結合する。細胞のタイプによって違う種類のカドへリンが発現することで、細胞を選別して特異的に接着できるようになっている。細胞選別のメカニズムを解く鍵のひとつは、実はカドヘリンが握っている。

>個々の細胞の発現するカドヘリンが違えば細胞同士は離れ、同じならば集合する。発現するカドヘリンの種類が切り替わることによって細胞選別が起き、形態形成が進んでいく。

>現在では、カドヘリンは120種類以上あると考えられており、「カドヘリン・スーパーファミリー」を形成している。血球やリンパ球など、ばらばらの状態で移動する細胞以外、すべての細胞が何種類かのカドヘリンを発現している。細胞のタイプによって、カドヘリンの組み合わせは異なる。

>多細胞動物のすべてにカドヘリンがあることが分かってきた。しかし、カドヘリンは動物の種が変わると、分子サイズが変わる。

※多くのガン細胞では、カドヘリンの細胞接着機能が低下あるいは消失している。カドヘリンはガン細胞の転移に関わっている。

※カドヘリンは神経活動の強さに応じてシナプスの安定性を調節し、神経ネットワークの可塑性にも関わっていると考えられている。

<理研ニュース:竹市雅俊氏の研究より要約引用>

●カドヘリンによって細胞接着が起こるメカニズム

①カドヘリンはmRNAからタンパク質に翻訳されると細胞膜へ輸送される。

②カドヘリンは細胞内ドメインと細胞外ドメインをもち、細胞膜を貫通する。

③カドヘリンの細胞外ドメインは5つの繰り返し構造をもち、この構造を介して同じカドヘリンを発現する細胞と選択的に結合する。

④カドヘリンによる細胞間の結合はカルシウム依存的に起こる。

(カルシウムが取り除かれると、カドヘリンは互いの結合を維持できずに細胞間結合も崩壊してしまう。)

⑤カルシウムイオン存在下ではカドヘリンは2量体を形成し、さらに隣接する細胞膜上のカドヘリン2量体と結合することで細胞間接合を行う。

※2量体というのは、細胞外ドメインの5つの繰り返し構造部分が2本寄り合わさって、1本の紐のようになったもの。

⑥細胞内ドメインは他の分子と複合体を形成し、カドヘリンを細胞骨格系につなぎとめる。

⑦P120、αカテニン、βカテニンといった細胞内の分子がカドヘリンと結合し、アクチンとカドヘリンを結びつける。

<理化学研究所のアニメーションムービー 「 カドヘリン:その構造と機能 」より要約:これは分かりやすい!>

●カドヘリンの原基は単細胞生物からある

カドヘリンの原基は、単細胞の立襟鞭毛虫にも見られるようである。立襟鞭毛虫のカドヘリンが海綿のカドヘリン、ひいては後生動物のカドヘリンのプロトタイプである可能性が高い。

<「多細胞動物の起源とカドヘリンの進化」高橋直氏、田畑寿晃氏の研究参照>

立襟鞭毛虫は、多細胞生物(後生生物)に最も近い単細胞生物として注目されている生物である。細胞を結合させるタンパク質と結合様式はカドヘリン以外にもいろいろあるが、立襟鞭毛虫にカドヘリンの原基が見られるとしたら、カドヘリンが、生物が単細胞から多細胞に進化してゆくうえでの細胞接着の原点的な役割を果たしてきた可能性が高い。

次回は、立襟鞭毛虫と多細胞化について見てゆきます。お楽しみに!

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2008/06/502.html/trackback

コメント4件

ザッキー | 2008.08.07 5:50

yama3コメントありがとうございます☆

水平伝播は、yama3も仰る通り、ウイルス感染でも起こるので、現代でもありますが、それが多細胞生物の全ての細胞に同時に起こるわけではないので、仮にDNAが変わってしまっても、感染細胞だけだと思います。

だから、水平伝播によって、種が変化するような現象は、多細胞では起こりにくい(ていうか起こらない?)のではないかと思います。

ただ、バクテリアは、今でも水平伝播で変異を起こすらしいので、彼らにとっては、古今東西繰り返しやっていることだと思います。

(質問にちゃんと答えられているでしょうか^_^;)

刺胞細胞 | 2008.08.07 21:28

>そう、ゲノムすべてを移したところで、リボソームを中心とした翻訳系こそが、生育環境に応じて細胞システムを切り替え、種を決定する要因としてはたらくので、細胞の形態は変わることはなく、種の同一性は保たれていたのです。

ここ、面白かったです!という事は細胞の司令塔はRNAか!?

ザッキー | 2008.08.07 22:59

刺胞細胞さん、コメントありがとうございます。

面白いですよね、この仕組み。

リボソームは、tRNAやmRNAのようにいくつも種類があるわけではないそうです。一つの生き物には、1種類のリボソームしかないらしいですよ。

RNA(リボソーム)が司令塔?って私も思ったのですが、もうちょっといろいろ調べて仮説を立てたいと思います!

水平伝播ってようするに他の種と合体しちゃいましたってことですよね。古細菌と真正細菌の合体という仮設もDNA的に証明されてるってことですね。気になるのは多細胞化してからどうかってとこですね。多細胞化したことでウィルスや細菌を取り込みやすくなったとすればDNAも変わっている??それともこういう変化は古い時代に特有な現象なのでしょうか????