エピジェネティクス~世代を超えて情報を伝える仕組み

生命科学の新しい概念「エピジェネティクス」。DNA塩基配列の変化によらない遺伝子発現の変化が細胞世代を超えて継承される現象の存在が明らかになりました。これはラマルク説(獲得形質の遺伝)の再来なのでしょうか?それとも、新しい生命観の誕生なのでしょうか?

今回は、ラマルクの用不用説「獲得形質の遺伝」~「エピジェネティクス」までの進化論の移り変わりを俯瞰します。

■ラマルクの進化論~「用不用説」と「獲得形質の遺伝」

19世紀の初め、博物学者ラマルクは、1809年、『動物哲学』において、「用・不要説」と「獲得形質の遺伝」からなる進化論を提唱しました。

ラマルクの考え方は、「生物は単純から複雑へ発達する傾向を持つと説き、また、外界の影響による変異や用・不用による器官の発達・退化などの変化(獲得形質)が遺伝することも進化の重要な要因であるとする(用不用説)」というものでした。

自然科学者チャールズ・ダーウィンは、1859年に出版した『種の起源』で自然選択を提唱し、1868年出版の『飼養動植物の変異』でパンゲン説を発表します。

パンゲン説とは、「植物の体の各部・各器官の細胞には自己増殖性の粒子であるジェミュールが含まれているとし、この粒子が各部において獲得した形質の情報を内部にため、その後に血管や道管を通して生殖細胞に集まり、それが子孫に伝えられ、子孫においてまた体の各器官に分散していって、親の特徴・形質が伝わるのだ」とする説でしたが、この説を実験によって裏づけることができず、獲得形質の遺伝の仕組を明らかにすることが出来ませんでした。

■「ネオ・ダーウィニズム主義者」と「ルイセンコ派」

獲得した形質が遺伝するかどうか?についてラマルクの用不用説以来、長い論争が続きます。

1900年に、メンデルが行った研究が再発見されます。メンデルは、遺伝形質は遺伝粒子(後の遺伝子)によって受け継がれるという粒子遺伝を提唱します。

1901年には、ユーゴー・ド・フリースにより、突然変異を発見され、自然選択とは無関係に突然変異によって新しい種が生じ、生じた種の間に自然選択が起こるという突然変異説を唱えます。環境の生殖細胞への影響を否定する立場では、生物が変わるためには、遺伝子が環境と関係なくランダムに変化する必要がある。突然変異は、そのためのメカニズムとして受け入れられていきます。

1940年ころには、進化論は「ランダムな突然変異によって生み出される遺伝的変異に自然選択が働くことによって進化が駆動する」という形でまとめられ、総合説(ネオ・ダーウィニズム)と呼ばれるようになりました。

こうして総合説が確立していく一方で、獲得形質が遺伝すると主張する人たちもいました。

1920年代、オーストラリアの生物学者パウル・カンメラーはサンショウウオやサンバガエルを使用した実験で獲得形質が遺伝すると主張しました。すぐさまネオ・ダーウィニズム派は彼の実験を偽造だと攻撃。カンメラーは標本の偽造スキャンダルに巻き込まれ自殺しています。

ソビエト連邦の生物学者ルイセンコは、獲得形質遺伝を用いたバーナリゼーションという農業技法を開発し、秋まき小麦と春まき小麦を互いに転換させて新しい品種を作り出す技術を確立します。

東西冷戦時代には、獲得形質の遺伝を否定するアメリカの「ネオ・ダーウィニズム主義」と、得形質の遺伝を認めるソビエトの「ルイセンコ派」との論争がおきます。この論争は、資本主義と共産主義の対立と重ね合わされ、単なる進化論上の対立という意味を超えたものになりました。

■セントラルドグマの確立、獲得形質の遺伝の終焉?

1953年、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが、DNAが二重らせん構造をとることを示し、1960年代になり、DNAとタンパク質の情報を仲介するmRNAが発見され、さらにDNA情報とタンパク質構造との関係=遺伝暗号が明らかにされます。

これらの発見により、遺伝情報は【DNA→mRNA→タンパク質】というふうに一方向に伝達されると考えられるようになり、セントラルドグマ(分子生物学の中心教義)と呼ばれるようになります。つまり、セントラルドグマは、獲得形質の遺伝を分子生物学的なメカニズムに基づいて否定したのです。

(画像はコチラからお借りしました)

このように、進化論の歴史において、「獲得形質の遺伝」は重要な争点でしたが、獲得形質が遺伝するメカニズムが提唱されなかったため、進化論の主流にはなることはありせんでした。

■揺らぎ始めたセントラルドグマ

セントラルドグマによって、完全に白黒はついたかのように見えましたが、分子生物学という新しい研究手法が誕生したことにより、セントラルドグマの正しさが揺らぎ始めます。

1940年に、アメリカの生物学者、バーバラ・マクリントックが発見したトランスポゾンは、RNA→DNAという情報の流れが存在することを示しました。これは、セントラルドグマの一部が破られたことを意味します。

また、このころ、DNAの塩基配列の違いによらない遺伝子発現の多様性を生み出すしくみとして、エピジェネティクスが注目されはじめます。

■エピジェネティクス~親から子に伝わるのは遺伝子だけではない

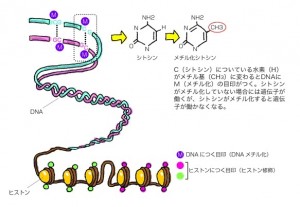

エピジェネティクスは「DNA配列の変化を伴わず、後天的な修飾により遺伝子発現が制御され維持される仕組み」を表す用語で、その研究分野を指すこともあります。また、エピジェネティクスの機構には「DNAメチル化」や「ヒストン修飾」が関わっており、このような修飾を受けたゲノムは「エピゲノム」と呼ばれます。

(画像はコチラからお借りしました)

生殖細胞の分化課程から考えると、動物ではラマルク説の用不用的な獲得形質が遺伝することは無いのかも知れませんが、食生活などの環境要因による獲得形質が遺伝することはありえます。例えば、高脂肪食や低タンパク食の親のからの遺伝など、世代を超えて遺伝することが報告されています。

エピジェネティクスは哺乳類だけに存在する現象ではなく、その分子的な基本メカニズムは、昆虫や植物、さらに単細胞生物に存在します。このような普遍的な生命現象としてエピジェネティクスを理解する上で最も重要なことは、細胞が分裂しても引き継がれうる、DNA配列によらない情報が存在するとう事実です。

ヒトゲノム計画の“終了宣言”がされたころ、あたかも「これでヒトのすべてがわかる(遺伝子決定論)」といった印象を与えるような報道が一部でされました。確かに、ゲノム情報なしにヒトのすべてが分かることはあり得ませんが、ゲノムが解読できたからといって、ヒトが分かるわけでもありません。

今、必要なのは、獲得形質が遺伝する/しないという二項対立や遺伝子決定論を超えた、新しい生命観を作り上げることではないでしょうか。

《参考》

・仲野徹著『エピジェネティクス』岩波新書

・『エピジェネティクス進化論』

他

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2016/02/3767.html/trackback