太陽系を探検しよう―5.地球の大気圏はどうなっている?(その1)

太陽系を探検しよう―4.地球の内部はどうなっているのか?(その1)に続いて、今日は私たちをとりまいている大気圏の構造を見ましょう。

1.大気圏の構造

★大気圏は、地球を包む気体の球状の層で、地球の重力によって引き付けられ保持されていますが、大気はどこまであって、どこまでが「地球」といえるのでしょうか?

大気の密度(空気の濃さ)は、上に行くにつれて連続的に減っていくので、大気の密度からだけでは「どこまでが地球で、それから先は宇宙」とはっきり境界を決めることはできません。しかし、わずか地上100~200kmに上るだけで、大気密度は地上の100億分の1、多くの人工衛星が周回する地上500kmでは1兆分の1以下にまで急激に下がり、このあたりは宇宙空間とあまり違わない。

またオーロラは、太陽に源をもつプラズマと、地球の大気の両方の作用によって発生するので、オーロラを宇宙と地球の境界と考えることもできます。この場合、オーロラカーテンのひだの縁が地上100km~上端が500kmなので、500kmくらいまでが大気圏となります。

(注)極度に薄くても大気層が存在することをもって、1000kmまでを大気圏とする考え方もあります。

基地から北東方向に出現したアーク状オーロラ. 南極大陸の水平線にオーロラが沈んでいる.

(mitsuteru sato’s web pageよりお借りしました。)

応援、よろしく~

![]()

大気圏を地上500kmとすると、上図のように地球半径の13分の1の厚さしかない、非常に薄い層であることが分かります。では大気圏の中を見ていきましょう。

★大気の温度変化から4圏に区分

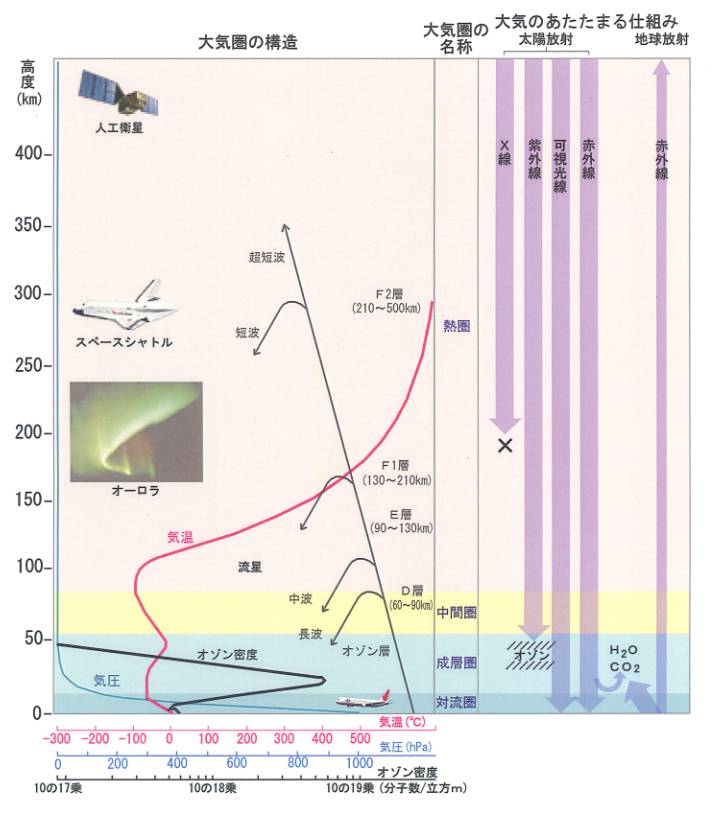

高い山に登ると気温がだんだん下がることから、宇宙空間に至るまでそうだろうと考えられてきましたが、20世紀に入ると、気球やロケットを用いた観測が進み、複雑な温度分布であることが分かりました。温度変化は3回折れ曲がり、折れ曲がる高度を堺にして大気圏を4つの領域に区分し、下から順に対流圏・成層圏・中間圏・熱圏と名づけられています。

下図の左半分を見ながら読み進めてください。なお図は、地学図表をもとに、太陽系を探検しよう―3.太陽系惑星では、こんなにいろんなことが起きている!のkanaeさんに制作してもらいました(クリックすると大きくなります)。

対流圏(0~10数km)

気温は高度につれて下がります。100m上昇するごとに0.65℃下がり、飛行機が飛ぶ高度10kmの上空では-50℃にもなります。

ここでは下層の大気が暖かく軽いのに対し、上空の大気が冷たく重いため、両者が入れ替わろうとして対流が生じやすいので、「対流圏」と名づけられています。この対流が天気の変化を生んでいますが、こうした現象は大気圏の最下層わずか10kmの間で起きているのです。

ある高度を超えると、今度は太陽に近づいていくので気温はどんどん上がっていくはずと考えられますが、そう単純ではありません。

成層圏(10数km~50km)

気温はほとんど一定ではあるが、地上30kmあたりから高くなる。ここでは対流圏とは逆に、上空ほど暖かく軽いため大気の上昇や下降が起きにくく、安定しているため、「成層圏」と名づけられている。飛行機が高度10km以上の成層圏に達し、安定航行するのはこのためである。但し水平方向に強い風が吹いている。

また、成層圏には酸素原子3つでできた気体分子オゾンが周囲より高密度に存在するオゾン層があり、太陽からの紫外線を吸収して地上に紫外線が降り注ぐのを防いでいる。

中間圏(50km~80km)

再び気温が下がり始め、80~90km付近で大気圏の最低気温-90~-100℃を示す。対流圏と同じく上層ほど冷たい構造ではあるが、ここまで来ると大気の密度が極めて小さくなり、大気中に含まれる水蒸気の量はさらに少ないので、むしろ雲ができないことの方が普通である。

熱圏(80km~500km)

気温は高度とともに上がり、500℃以上にまでなって宇宙空間につながっていく。しかし大気密度が極めて希薄なため、私たちが日常感じる熱さは感じられないはずである。

また、気体分子の一部が太陽からの紫外線によって電離してイオンになっており、電離層を形成する。電子数密度は上層ほど高く下層ほど低い。下からD層(60~90km)、E層(90~130km)、F1層(130~210km)、F2層(210~500km)と呼ばれる。電離層には地上からの電波を反射する性質があり、通信に利用されている。また、夜間は太陽光が届かないため、最下層のD層はほとんど消失します。

熱圏は大気圏の上端であり、宇宙からやってくる飛来物が最初に通過するところである。

熱圏は大気圏の上端であり、宇宙からやってくる飛来物が最初に通過するところである。

宇宙空間に漂うちりが地球に落下すると、大気との摩擦で発光する。これが流星で、80~120kmで生じる。これより上方では大気が余りに薄すぎて発光しない。

(写真は大川拓也氏撮影の2011年しし座流星群。天体ギャラリーよりお借りしました。)

また冒頭で書いたオーロラは、緑色は酸素の発光、赤色(ピンク色)は窒素の発光であり、まさに地球独特の光ということができます。

2.大気の温度構造の要因

★大気圏はなぜこのような複雑な温度構造を持つのでしょうか?

大気を暖めているのはもちろん太陽である。太陽からやってくる光は可視光線だけではなく、X線や紫外線、赤外線それに電波なども含まれ、総称して電磁波と呼ぶ。(右図は視力回復の研究ノートより。)

大気を暖めているのはもちろん太陽である。太陽からやってくる光は可視光線だけではなく、X線や紫外線、赤外線それに電波なども含まれ、総称して電磁波と呼ぶ。(右図は視力回復の研究ノートより。)

物質は電磁波を吸収すると熱に変える。私たちが太陽光を浴びて暖かいと感じるのも、体が太陽光という電磁波を吸収して熱にしているからである。気体は種類によって吸収する電磁波の波長域が異なり、これによって大気の暖まり方に特徴が生じるのである。

では太陽光になって大気圏を上空から眺めてみよう。

(以下は、上の大気圏の構造図の右半分を見ながら読んでください。)

太陽光が地球大気に達すると、大気上端の大気分子にX線が吸収される。大気分子は原子やイオンにまでバラバラにされ、非常に高速で飛び回る。粒子(ここでは原子やイオン)の運動の度合いが温度なので、熱圏は非常に高温になる。

太陽光に含まれるX線は極めて少ないため、熱圏を通過する間にX線はほぼなくなってしまい、この後しばらく太陽光はほとんど何も吸収されずに大気圏を進む。

次は紫外線がオゾンによって吸収される。オゾンが最も多く存在するのは成層圏の中層(高度20~30km)であるが、成層圏上層や中間層にもオゾンはわずかに存在するため、上から降り注ぐ紫外線を吸収して大気を暖める(大気が薄いので少ない熱でも温度を上げやすい)。

逆に最もオゾンの多い成層圏中層では、紫外線のかなりの量がすでに吸収されており、しかも大気密度が大きくなってくるので温度がなかなか上がらない。このため、成層圏と中間層の境界(高度50km付近)に温度のピークをつくるのである。

次に可視光線と赤外線だが、可視光線は雲で反射する分を除けばそのまま成層圏と対流圏を通過して地表に達し、一部は地面で反射され、残りは地面に吸収される。

赤外線は半分ほどが大気中の水蒸気や二酸化炭素に吸収され、残りはやはり地面に吸収される。

こうして地面が暖まると、今度は地面が熱源となって赤外線を中心とした電磁波を放射する。この赤外線も大気中の水蒸気や二酸化炭素に吸収されて大気を温める。

つまり対流圏は主に地面から暖められるので、地面に近いほど暖かいというわけである。

以上、大人が学びなおす高校地学、大気圏の構造その1でした。

次回は大気圏のできた地球の歴史を学ぶ予定です。お楽しみに

(参考)

杵島正洋・松本直記・左巻健男編著『新しい高校地学の教科書』

上出洋介著『太陽と地球のふしぎな関係』

『ニューステージ地学図表』

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://www.seibutsushi.net/blog/2011/12/1229.html/trackback