2020-08-28

世界が驚く日本文明(最もネオテニー化した民族の文明)その2

前投稿に続き

>混迷を深める世界で、日本文明が注目されており、世界の共通認識になろうとしている「(日本文明≒)自然との循環共生社会」があり、「石の文明(西洋文明)から木の文明(日本文明)」、そして文化面でも「アニメ文化やマンガ文化」が世界を席巻している。

その理由として「68 日本人はネオテニー度が高いから脳が成熟する」が上げられます。

同時に脳に関する記事「右脳(先祖脳)の活用」と「母性を生み出す脳回路」も記載します

コラム 大坪信之のワンポイント徳育アドバイスより

__________________________________________

子どもの状態を保ったまま大人になる、ネオテニー(幼形成熟)という生物現象があります。身近な例ではイヌがそうです。オオカミの子どもの形と性質を保ったまま、大人に進化した動物がイヌだということです。

知育を考える際には、ネオテニーを考慮する必要があります。というのも私たちヒトも、実はネオテニーによって進化してきたからなのです。

ネオテニーというのは、幼少期が長くなり、かつ、大人になっても未熟だということです。未熟化というのは一見、退化のように思えるかもしれませんが、そんなことはありません。

特に脳の場合、未熟ということは、様々な知識や経験を柔軟に吸収・学習できることを意味しますよね。

私たち日本人を含むモンゴロイドは、ネオテニー度が最も進んでいます。日本人の頭が大きい、顔が平べったい、体毛が薄い、肌がすべすべしている、手足が短い点は、まさにネオテニーの特徴です。

日本人は、幼少期が比較的長く成人しても未熟である傾向が強いので、脳としては成長する時間が長くなり、より進化して成熟しているということになるわけです。

サルの幼児期が延長され、胎児のまま一生を終えるような生き物が、人類だと言うのです。そして、幼児期は知能が発達する時期ですから、幼児期が延長されたことにより、人間は今の知能を得ることができたと言うのです。

モンゴロイドとは、日本人のように赤ちゃんのときにおしりの青さが残っている人種のことです。白人や黒人も胎児期には、おしりにあざがありますが、生まれてくる前に無くなってしまいます。

日本人は、そのあざが7~8歳くらいまで残りますね。人類の中でもさらに幼児期が延長されているのです。

そして、そのモンゴロイドが最もネオテニー化が進んでおり、知的能力が大きくなる可能性があるとされているのです。

日本人が“禅”や“茶道”、“華道”といった精神的な世界観を持っていることも脳の状態から説明がつきます。

モンゴロイドは、幼児期が延長されているため、論理脳が感性脳にふたをしてしまう前に、両方をバランスよく使えるような精神的な人間性能力が発達する期間が残されているのです。

(中略)

もともと日本人は人間性の高い文化を持っており、明治時代の小学校教育は、授業時間の約3割が人間性教育だったそうです。

人間が覚えやすいのは、テキスト(文章)とイメージ(画像)のどちらであるかご存知でしょうか。

正解はイメージ記憶です。文章の情報よりはるかに、大量に覚えられます。

イメージと文章の”情報量の違い”を理解するために、例えば今、あなたがいる部屋を文章で説明することを考えてみて下さい。

「ドアの色は何色で、材質はこうで、家具はこんな形をしていて・・・」といくら書いても、その部屋の写真一枚のほうが、正確に理解してもらえますよね!

覚えるときも、イメージを活用した方が、何倍も楽に覚えることができます。

これには右脳の力が関係しています。左脳の何倍もの情報処理能力を持つ右脳。その右脳が得意とするのが、イメージ記憶なのです。

ただ残念なことに、日本人の多くの人が、文章型の記憶を使っています。その分、右脳を使ったイメージ型の記憶には慣れていないのです。

実は、世の中の「記憶力に自信のある人」は、文字や言葉を「瞬間」かつ「無意識」にイメージに変換して理解しています。

そして逆に、文章を書いたり人に説明をするときは、頭に浮かんだイメージを、これまた「瞬間」かつ「無意識」に文字に変換して、脳から出力しています。

この光景を、記憶に自信のない人間が見ると、「やっぱり頭のいい人は、ドンドン頭の中に文字が吸収されているんだなぁ~」と誤解してしまいます。

そして、記憶するために、文字をたくさん書いたりして、更に記憶することを難しくしてしまいます。

人間が外部から受ける情報は、まず右脳に入ります。右脳は、別名「イメージ脳」といわれ、聴いたり見たりした情報などを、イメージを含めて、丸ごと受け取ることになります。

そして、左脳の仕事は、この情報やイメージを整理、整頓するため、さまざまなラベルをつけて、脳の引き出しにしまっておくこととなります。

つまり、右脳が受けたイメージや情報を、左脳が論理化して脳におさめておくということです。

この右脳と左脳との協力によって、頭の中に外部からの情報が蓄積されていくことになり、これが「覚える」ということになるのです。

一方で、左脳の力のみに頼るのは、単なる「暗記」となり、「思い出す」ことは困難になります。

情報をイメージ抜きで覚えるということは、言葉や数字を単なる記号として、脳にしまいこむことを意味しています。つまり「思い出す」ことが大変難しい作業となるのです。

一方、右脳のイメージ力と左脳の言語、論理作業力をバランスよく働かせるのが「記憶」であり、これにより、人間の脳は「覚える」ことと「思い出す」の2つを完璧にできるようになります。

女性の脳は、妊娠や出産を経て大きく変化するといわれています。そのひとつが「母性回路」と呼ばれる脳内の神経系。この「母性回路」が、妊娠時に分泌されるホルモンによって活性化すると考えられているのです。

女性の脳内を機能MRIという装置で調べた結果、女性が男性に対して抱く恋愛感情と自分の子どもに対して抱く愛情は、ほぼ同質のものだということもわかりました。これはつまり、 恋愛感情を作り出すホルモンには中毒性があることから、母親の子どもに対する愛にも中毒性があるという意味になります。女性の脳には、子どもの世話をして愛情を注ぐことに対し中毒になってしまうくらい心地いいと感じてしまうシステムが備わっているのです。

なぜ女性の脳には、そのようなシステムがあるのでしょうか。それは太古の昔より、子どもを育て、子孫を残していくという仕事が人生でもっとも困難な仕事だったからです。成し遂げ難い仕事だからこそ、進化の過程で子育てに喜びが感じられるような報酬システムが女性の脳に構築され、困難を乗り越えてでも子育てが達成されるように遺伝的にプログラムされたというわけなのです。それだけ子育てとは重大で尊い作業だといえるでしょう。

また、子育てによって母親の脳機能も高まっていきます。女性は妊娠すると、妊娠前に比べて五感が鋭くなることがわかっています。

たとえば嗅覚。妊娠すると嗅覚が鋭くなり、妊娠以前は気にもならなかったような些細な臭いの違いにも敏感になります。なぜこのような変化が起こるのかというと、胎児に悪影響をおよぼす危険性の ある食物を嗅ぎ分けて避けるため。ちなみに食べ物に対する鋭い嗅覚は、出産後にはなくなってしまうのだといいます。

また、ほとんどの母親が自分の赤ちゃんの声を聞き分けることができたり、泣き声に即座に反応したりすることから、母親になると聴覚も敏感になるといわれています。

同様に、子どもを危険にさらさないよう周囲への注意力が高まるという意味から、妊娠している女性は妊娠していない女性に比べて格段に視覚能力が高まることもわかっています。

__________________________________

【実現塾】両生類→爬虫類・哺乳類への進化・・・卵生から胎生への進化を捉え直す

前々回『3段階の進化の原理と陸上進出した両生類』で陸上進出した原始的な両生類を扱った。今回は、その両生類がさらに新機能を獲得して進化し、そこから、爬虫類と両生類が登場する進化史を扱う。

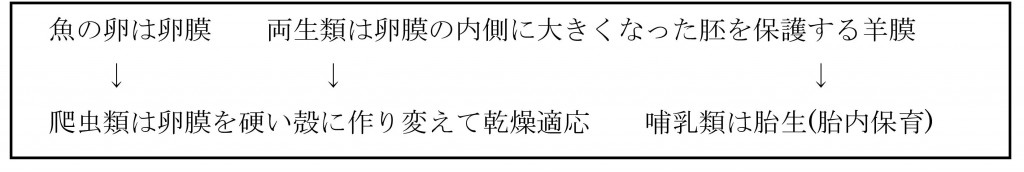

まず、 初期両生類からの進化の概観は、以下のようになる

このように、卵生といわれる生殖様式を起点に、陸上によく適応できるように、様々な生殖様式を獲得し、高度化した両生類→哺乳類・爬虫類へと進化していった。

この適応原理を読み解くには、生殖様式の進化という視点で、定説の『卵生・卵胎生・胎生』という3分類を超えて、多様で極めて基底的な、生物の生殖様式の進化の歴史を捉えなおすことが必要になる。

例えば、

①(初期の)卵生とは卵を体外に生み落とし、体外受精を行い、卵に蓄積された栄養を利用して成長していくここと。

②胎生は、体内受精で受精確率を上げ、胎盤や臍帯などから、胎児に直接栄養を与えること。これは、哺乳類特有のシステムであるという暗黙の了解がある。

これら分類からは、卵胎生は、卵を体内に残し、卵の栄養を使いながら体内で孵化させ、親から直接栄養を与えられることはないかのように語られる。

しかし、軟骨魚類・硬骨魚類・両生類・爬虫類(恐竜の一部も含まれる)・昆虫など、多くの生物の中には1~2割の卵胎生が存在するが、卵の栄養のほかに、進化した胎盤様の器官から栄養を受け取り成長し体外に出るもののほうが多い。

つまり、卵胎生も卵の栄養だけの孵化させるだけでなく、親が栄養をを与え成体に近い形まで成長させてから生み落とすという戦略なのである。また、進化した高度な機能をもつ後期の両生類・爬虫類も、卵を産み落とすので卵生といわれるが、そこには体外受精から体内受精への進化があり、受精確率を上げているという事実もある。

このように、卵生から胎生への進化は、受精確率を上げ、体外で出るまでになるべく成体に近くなるまで大きく育てることで、生存確率を上げるという方向に、漸進的に向かっている。

事例としては、卵胎生と呼ばれる生物でも、臍帯・胎盤などの器官があり母体から子へ栄養供給があるものや、胎内で孵化後に母体からの分泌液を子が経口摂取するものもある。

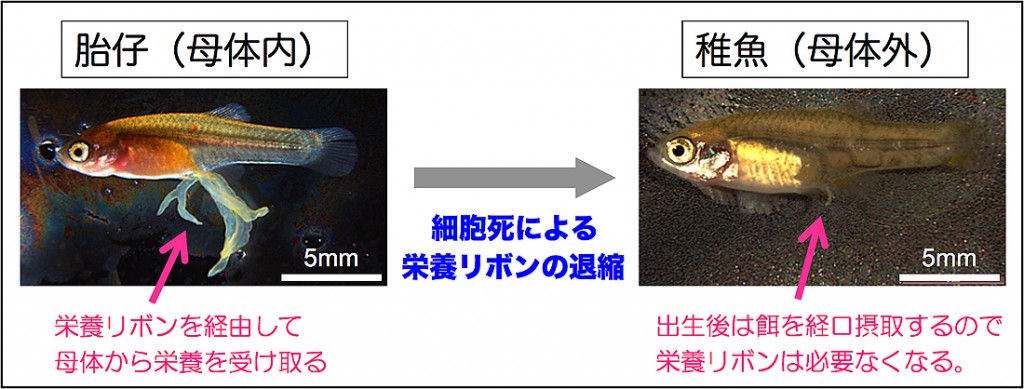

淡水魚のハイランドカープの子は、母胎内では、腸が外部に出た栄養リボンを経由して母体から分泌された栄養分を吸収して成長する。そのリボンは成長して体外に出る際には、消失する。

画像は『こちら』からお借りしました

このように、生殖様式の進化は多様であり、卵胎生という言葉は意味がない。むしろこれらは、卵生から胎生への生殖様式の進化の多様性の表れとして追求すべき課題である。

そう考えると、胎生は哺乳類の専売特許ではなく、軟骨魚類の時代から、進化史の中でたびたび登場するというのが事実である。しかし、卵生と胎生を比べると、圧倒的に卵生の方が普遍的な様式であり、胎生は少数派の様式である。

これらからすると、胎生は進化の様々な段階で発生している、よく見られる様式であるが、生物全体から見ると少数派の様式であるといえる。

よって、胎生機能を獲得することはさほど困難なことではなく、むしろ卵を産む機能の方が大変であり、それを成体になるまでの養分を卵にため込んでおくか、生育途中で養分を供給するかの違いしかない。

これを『3段階の進化様式』からみると、第1の進化様式ではこのような大きな進化はあり得ない。第2の進化様式である用不用論に基づき、駆動物質が必要な方向へ進化を促したのであれば、生物に普遍的に定着していたはずであるが、現実には、進化の様々な段階で発生しているにも拘らず、少数派の様式である。

そうすると、胎生は『大進化といわれる第3の進化様式』であり『外部からウイルスが飛び込んできて共生を実現した』と考えられる。現に、哺乳類の胎盤は、レトロウィルスに感染した結果の進化であることが解っている。

このような視点を持って、進化の事実を追ってみよう。

植物と細菌の密接な共生関係 ~植物にヨーグルトを食べさせる?~

>古代人が「精霊信仰≒自然の奥に精霊の存在を見る」に可能性を見出したのは、地球上のすべて(微生物、植物、そして自然)が人類と共生関係にあると当然の様に理解していたからと言える。<リンク

植物にも細菌との共生関係があります。そして、なんと、ヒトの腸内細菌のように「善玉菌」「悪玉菌」と呼ばれる関係が数多くあるようです。このような共生関係を活かし、植物にとっての「善玉菌」を与えて健康的に育てよう、という試みが進められています。

ポスドク総研(京大研究員の記事) より。

植物にヨーグルトを食べさせる?〜植物・細菌共生系の研究とは〜

(前略)

植物も細菌と共生している

植物もまた、細菌と密接な共生関係を持っています。古くから知られているものに、マメ科植物と根粒菌の共生があります。根粒菌という植物の根に共生する細菌が、空気中の窒素を取り込み、養分へと変えてくれるおかげで、マメ科植物は肥料の少ない痩せた土地でも生育することが可能になります。水田や畑に、食用ではないレンゲソウやクローバー(どちらもマメ科)を植えることがあるのは、根粒菌の力で土の養分を増やせる ためなのです。

空気の約8割を占める窒素を原料にして人工的に肥料を作る ことができるのですが、大気圧の数百倍の圧力をかけながら数百℃の高温にする必要があり、石油燃料の大量消費や、二酸化炭素の膨大な放出など、問題点が多くあります。約1世紀前に確立されたこの手法(ハーバー・ボッシュ法と呼ばれる)は、食物の大量生産を可能にしたことで世界の人口増加を支え、ノーベル賞にも輝いた歴史上重要な発見なのですが、決して環境にやさしいとは言えません。しかも、製造された肥料を農業地帯へ届けるにはさらにコストがかかります。

より効率よく窒素化合物を生産する方法は、食料供給へ直接結びついているだけに、現在でも盛んに研究されている分野です。しかし、ハーバー・ボッシュ法に代わるような量を低コストで確保できるには至っていません。一方で根粒菌は、このようにヒトが多大な費用やエネルギーをかけて生産している肥料を、通常の大気圧・常温下で作ってしまう上、その場で宿主のマメ科植物へ供給することができます。空気中の窒素を植物の肥料へと変える技術において、ヒトは未だ細菌の能力に及んでいないのです。

植物に「ヨーグルトを食べさせる」

ヒトはまた、食用としてのみでなく、鑑賞用としても植物を栽培し、花や葉を愛でて楽しみます。今年は奇しくも各地で卒業式・入学式・その他式典が相次いで中止される情勢のもと、例年よりも花を買う機会がめっきり減っていますが、鮮やかな植物は部屋だけでなくヒトの心も明るく彩ります。

そんな観賞用植物を長持ちさせる効果を持つ細菌が、2012年に報告されました[4]。切り花(この研究ではカーネーション)を水につけて飾っておくと、だんだん萎れて枯れてしまいますが、ある種の細菌を水に入れておくと、入れていない水に比べて長期間生き生きとした状態を保つことができました。詳しく調べると、切り花に共生した細菌が植物の老化を抑え、美しさを長く保つのを助けていたのです。

近年、上記の例のようにマメ科以外の植物にも様々な細菌が共生することが分かってきており、植物の成長を促進したり、老化を防ぐ細菌もいれば、逆に成長を阻害する細菌も見つかっています[5][6]。まさにヒトが腸内細菌を「善玉菌」「悪玉菌」と呼んでいるような関係が、植物と細菌との間にも数多くあったのです。

このような共生関係を活かし、植物にとっての「善玉菌」を与えて健康的に育てよう、言ってみれば「植物にヨーグルトを食べさせよう」という試みが、先の切り花の例をふくめ、主に農産業分野を中心に進められています[7]。それら細菌はもともと植物が生育している環境中から選ぶので、農薬その他の人工的な物質を使うより環境への影響が少ないと考えられます。

しかし個々の共生の組み合せについて、「その細菌がどうして植物の成長を促進できるのか?」など、細かい仕組みの部分がすべて分かっているわけではなく、「他の細菌とのバランスを考えなくてよいのか?」という側面も合わせて、まだまだ研究される余地が十分残されてます。

ウキクサと細菌の共生系

私は現在、ウキクサという植物を使って、細菌・植物共生系の研究をしています。ウキクサは水田などでよく見かける、プカプカと浮かぶ小さな植物です。一般的な植物に比べ、水面上を広がりながら増えていくので、成長の記録を取りやすい利点があります。また、タンパク質を多く含むなど、新規の食材としても期待できます。タイなど、一部の国・地域ではミジンコウキクサという種類がすでに食用とされています。

所属する研究室ではウキクサや他の植物、光合成細菌などを使い、植物が持つ時計の仕組みが主に研究されています。植物は単純に、光の有無を感知しているだけではなく、自分の細胞内に時計を持っており、それによってはじめて、たとえば「朝5時なのに明るい」、すなわち「日が長くなった」という季節(日長)変化の情報を得られるのです。

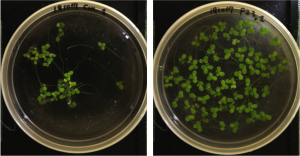

細菌・植物共生系の研究には コウキクサという種類のウキクサを使い、成長促進効果の測定と、遺伝子発現の比較をおこなっています。共生細菌「あり」と「無し」でウキクサを育ててみると、共生菌「あり」の方が確かにぐんぐん育ちます(図1)[8]。その時、発現している(使われている)遺伝子をそれぞれ調べ、たとえば鉄分に関する遺伝子の発現量(使われている量)が変わっていれば、「共生細菌は鉄分の吸収を助けているのかも?」と見当を付け、さらなる研究を進めていくわけです。

図1 共生細菌「無し(左)」と「あり(右)」で同じ日数育てたウキクサ。

共生関係の詳細が分かれば、より効率のよい農業利用が期待できるのはもちろんですが、「ぐんぐん育つ」という目に見える変化と、「遺伝子発現」という目には見えない変化が結びついて理解できた時の「なるほど!」という新鮮なワクワク感もまた、研究の大きな醍醐味となっています。

以上のように、細菌はヒトと直接共生しているだけでなく、植物とも密接な共生関係を築いており、それぞれが活発な研究分野として注目されています。1/1000 mm ほどの小さな生き物ですが、我々ヒトの健康や生活にとって、決して無視できない大きな存在なのです。

(以上)

世界が驚く日本文明(最もネオテニー化した民族の文明)

混迷を深める世界で、日本文明が注目されており、世界の共通認識になろうとしている「(日本文明≒)自然との循環共生社会」があり、「石の文明(西洋文明)から木の文明(日本文明)」、そして文化面でも「アニメ文化やマンガ文化」が世界を席巻している。

ところでモンゴロイドが最もネオテニー化(子どもの状態を保ったまま大人になる。モンゴロイドの中でも日本人が最もテオテニー化している)が進んでおり、知的能力が大きくなる可能性があるとされている。

日本人が“禅”や“茶道”、“華道”といった精神的な世界観を持っていることも脳の状態から説明がつくそうです。

モンゴロイドは、幼児期が延長されているため、論理脳が感性脳にふたをしてしまう前に、両方をバランスよく使えるような精神的な人間性能力が発達する期間が残されているとの事です。

次世代を担う文明として「世界が驚く日本文明」の記事があり、転載します。

________________________________________

ネオテニー進化論

19世紀までの世界は白人優越の人種差別の時代であった。有色人種は人間とみなされず白人の奴隷とされていた。

この世界観を打ち破ったのは日露戦争に勝利した黄色人種の日本であった。日露戦争の意義は「白人優越という世界史の流れを変えた」ことである。さらに敗れたとはいえ大東亜戦争により白人優越の人種差別の息の根を止めたのも日本なのである。これを可能にしたのはなんであったか?そこにはあまり知られていない必然性がある。その必然性の一つにネオテニーがある。

ネオテニーという言葉は、幼形成熟や幼形進化と訳される。動物が胎児や幼児の持つ特徴を保持したまま成長する過程を指したもの。進化を説明するのにチャールズ・ダーウィンの提唱した自然淘汰の考え方だけでは不十分で、考えられたのがネオテニー進化論である。

(中略)

人間が他のどんな生き物よりも未熟な期間(幼児・子どもの時代)が長い。その結果、ヒト社会は発展したという。成長可能な期間とは、学習可能な期間或いは教育可能な期間である。人間の発展は、長い歴史のなかで少しずつ蓄積された知識の上になりたっているのだから、学習可能な期間が長いことが要求されるのは当然と言える。

人間は、実験に基づく科学的方法を確立して以来、それ以前とは別次元のスピードで知の蓄積と継承を進めてきた。この膨大な知の蓄積と継承は、必然的に人間に永い学習期間を要求することとなった。

今後も、人間は、この学習期間を長くする努力をしなければならないだろう。(この傾向は先進国、とくに文明的に成熟した社会において、実際みられる傾向だ。単純な高学歴化のみならず生涯学習への熱が益々高くなっているのはこういうことの表れなのではないだろうか。)子供のように、好奇心や柔軟性、何かを学ぶことへの意欲を保持する事が大切であり、それまでに得たわずかばかりの知識や知恵に満足していてはならない。

人間にはネグロイド(黒人)、コーカソイド(白人)、モンゴロイド(黄色人種)の三つの人種がある。ネオテニーに関してこの三種族を見ていくと興味深いことが分ってくる。ネオテニーの期間の長さはモンゴロイドが最も長く、次いでコーカソイド、最も短いのがネグロイドである。

幼児化は大人社会に極めて高い社交性を要求する。幼児化しないチンパンジーはオス間の競争が激しく、相互協力の集団は小さくて一時的になる。アフリカで乾燥した新しい住環境を生き延びたのは、固く結束した大集団で生活していける人類の祖先だったわけだ。

黒人や西洋人に比べてモンゴロイドの幼児化レベルが高いのは、モンゴロイドが寒さの厳しい環境で生き残るためだった。幼児を保護(幼児化維持)するためには大人たちが社交性や協調性を高め大きな集団を作ることが必要条件であった。そのため東洋人(黄色人種)は平等主義で社会主義的であり、西洋人は競争的で自由市場経済を志向する傾向にあるというわけだ。

(中略)

国際優生学会も初めは白人優位を研究するものだったが、研究すればするほど動物に近いのは黄色人種より白人であることが分ってきてしまった。ヒトはサルから進化して動物的な特徴を失ってきたと優生学でいうが、日本人に比べ白人は体毛が濃く、汗腺なども動物に近く体臭が強く、白人優位説には都合の悪い研究結果が出てきて学会も尻つぼみとなってしまった。

西洋文明の悪しき影響をあまり受けなかった明治の初めころ、来日した西欧人が等しく感心したのは「日本は子供の国だ、子供がとても大事にされている」ということだった。当時、西欧では子供は労働力として小さい頃から酷使されるのが普通で、西欧人にとって日本は子供の天国に見えたのであろう。これこそまさに日本がネオテニーだったことを証明しているのではないか。この日本の優れた環境(特に子供にとって)は急速に破壊され今日に至っている。子供を育てる環境で大事なことは男女の役割分担である。男と女はそれぞれに得手不得手があり、自然にそれに従うのが子供にとって一番良いことなのである。浅薄で野蛮な西欧文明ではこの真理が分らず男女平等などと子供にとって最悪の環境を良しとしている。それを真に受ける西欧かぶれの学者や知識人が嘘を発表する。男女平等で子供は社会が育てる、女性はどんどん社会進出すべし、政治家も半分は女でなければならない等々。マスコミもこれを垂れ流し一般の人はそれを真に受ける悪しき構図となっている。

(後略)

【実現塾】水生の節足動物が、空気呼吸機能を獲得して陸上進出した昆虫

前回『3段階の進化の原理と陸上進出した両生類』で、38億年に及ぶとされる悠久の生命の歴史の中では、実に不思議なことに滅び去っていったのは強者である勝者たちであり、最終的に生き残ったのは常に敗者の方であり、その敗者たちによって、生命の歴史が作られてきたことを、進化の歴史の中に見てきた。

その事例が、魚類の中の敗者の中から進化した両生類であるが、ほぼ同じ時期にエビやカニなどの水生節足動物から昆虫が進化し、陸上適応した。それではその歴史を見ていこう。

昆虫と細菌の様々な「共生」 ~オスを殺して性を操る細菌たち~

>ウイルスや菌と聞くと、病原体と捉えがちですが、生物進化とって、ウイルスや菌は共生進化を行う上で不可欠な存在です。ミトコンドリアの細胞内共生説だけでなく、植物のような高等生物でさえ、異なる植物同士で遺伝子の転移が起きています。< リンク

生物と細菌との共生関係は、実に様々なようです。昆虫の共生細菌の中には、オスを殺して「性を操る」細菌もいるようです。改めて、生物と微生物の「共生」とは何なのか?

産業技術総合研究所の主席研究員深津武馬氏にリポートした記事より、生物と細菌との共生のしくみを見ていきます。

産総研のHP より。

これでも「共生」なのか? オスを殺して性を操る細菌たち

紐解いてわかった白黒つかない自然のフシギ

宿主のオスはいないほうがいい

共生細菌についての深津さんの研究は、アブラムシから始まり、前回 で述べたカメムシ、さらにはカイガラムシ、ゾウムシ、そしてシラミに至るまで、さまざまな昆虫に広がっていった。多くの場合、昆虫と細菌との共生は一対一の関係で進化が進んでいく。共生細菌は昆虫の体内での特定の働きに特化して、限界まで他の機能を減らしていった結果、もはや単独では自然界で生きられないことがわかってきた。

アブラムシ類は一般に、菌細胞という特殊な細胞のなかに共生細菌を持っており、この細菌が植物からは摂取できないアミノ酸を合成するという、アブラムシの生存に欠かせない役割を担っている。

こうした共生関係は、1~2億年前という気の遠くなるような時代からすでに起こっていたと、深津さんは推定している。

ところが、ツノアブラムシという仲間の一部の種からは、アブラムシ類に広く共通する細菌ではなく、真菌が見つかった。真菌は酵母やカビやキノコの仲間で、原核生物の細菌とはちがって核やミトコンドリアを持っており、菌糸を伸ばして成長するものが多い。遺伝子解析でこの菌の正体を確かめたところ、何と冬虫夏草とごく近縁であることがわかった。

冬虫夏草といえば、昆虫を殺して体を乗っ取ることで有名なキノコの仲間である。それと共生関係になっているということは、言い換えれば、アブラムシが天敵であるはずの冬虫夏草を飼い慣らして、生存に必須の役割を体内で担わせていることになる。生きものどうしが体内で、こうした不思議な関係を繰り広げている。しかし外から見てもわからないミクロの共生関係である。野外観察だけでは解明の糸口さえつかめない。

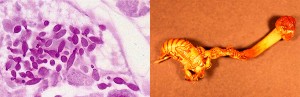

図1 左はササマルアブラムシ体内の共生真菌。右はセミの幼虫に寄生する冬虫夏草のオオセミタケ。

遺伝子レベルで見ると両者はそっくりで、このような共生真菌が冬虫夏草の仲間から進化したことがわかる

「すべての昆虫が、同じようなやり方で微生物と共生しているわけではありません。カメムシの腸の中には細菌がいますが、クワガタムシの尾端の袋の中にいるのは真菌です。昆虫のすべてに似たような共生微生物がいるといった単純なことではなく、それぞれの昆虫が、進化のなかでさまざまな微生物との多様な関係を築いてきたのです」(深津さん)

関係が一律ではないからこそ面白いのだが、研究もまた一筋縄ではいかない。

ところで、細菌との「共生」といえば、当然、宿主の生物にとっても有用なものであるかのような印象を受ける。ところが、自然界で起こっている現象を丹念にみていくと、必ずしも生物に「役立つ」場面ばかりではない。

リュウキュウムラサキというチョウを飼育すると、メスしか羽化してこないことがある現象は、同好者の間ではよく知られていた。また、南米やアフリカでは、ショウジョウバエの仲間で、野外集団にメスしか産まないメスが存在するという現象も確認されている。

ただし、メスしか見つからない生きものは日本にもいる。たとえば、ナナフシのなかで最も身近に見られるナナフシモドキ(モドキという名がついているが正真正銘のナナフシの仲間)は、通常はメスしかみられない。オスと交尾をしなくてもメスは単独で受精卵を産んで世代を繰り返しており、単為生殖と呼ばれる。

ところが、リュウキュウムラサキやショウジョウバエはそれとは違い、オスはちゃんと存在していて、雌雄が交尾しなければ受精卵が得られない。にもかかわらず、飼育するとメスしか産まないメスが結構な割合で存在している のである。

こうした不思議な現象は以前から知られていたが、実はこれがボルバキアやスピロプラズマといった共生細菌の仕業であり、発生の初期段階でオスの受精卵を殺すことによってメスしか生まれてこなくなる。つまりボルバキアやスピロプラズマは「性を操る」細菌 であることがわかってきたのである。

やや専門的な話になるが、こういった共生細菌が生殖を操る方法は、オスを殺すばかりではない。主に次のような4つの仕組みがあり、細菌あるいは宿主となる生物によって異なっている。

(1) メスがオスなしでメスを産んで繁殖できるようにする(単為生殖誘導)

(2) 遺伝的にオスである宿主をメスに変えてしまう(性転換)

(3) オスの卵のみ発生初期に殺してメスだけが孵化するようにする(オス殺し)

(4) 感染していないメスの繁殖を感染したオスが妨害する(細胞質不和合)

最後の細胞質不和合はちょっとややこしいのだが、感染していないメスと感染したオスが交尾してできた卵は殺されるが、感染したメスの卵は殺されることなく正常に孵化するため、結果的に世代を経るごとに感染したメスの割合が集団内で高くなっていくという仕組みである。

図4 普通のキイロショウジョウバエの集団

腹部先端が黒いオスと、腹部全体が淡色のメスがみられる

図5 共生細菌スピロプラズマに感染したキイロショウジョウバエの集団

発生過程でオスが殺されるため、腹部全体が淡色のメスばかりになってしまう

ボルバキアやスピロプラズマなどのオス殺しをする共生細菌は、宿主昆虫の細胞の中に存在しており、繁殖の際に卵巣内の卵細胞に感染することにより、メスから子孫に伝えられる。これを母性遺伝という。一方、凝縮した核とべん毛だけの精子には、共生細菌が感染できる細胞質がなく、オスから子孫に伝わることはない。ということは、オスに感染した共生細菌は、次世代の宿主に伝えられるすべはなく、そのオス個体とともに死すべき運命にある。

したがって、共生細菌にとってみれば宿主のオスが死滅したところで痛くも痒くもない。大事なのは自分を次の世代に伝えてくれるメスである。むしろオスを死滅させることで、きょうだいのメスの餌の取り分がふえて大きく育ち、繁殖力が高まるのならそのほうが有利になる。このような形で共生細菌は、自分自身が生き残る可能性を高めるために、宿主が産んだ卵の半数を抹殺する「オス殺し」というえげつないやり口を進化させたのだ。

近年では、オーストラリアから始まり東南アジア、南米、北米に至る世界各地において、デング熱やジカ熱などの蚊が媒介する病気の対策のために、人工的にボルバキアに感染させたネッタイシマカという蚊の一種を大量に放し、野外での病原体の媒介効率を下げる試みが行われるようになり、ボルバキアの名前をニュースで目にする機会も増えた。実はボルバキアが感染していると、蚊の体内におけるデングウィルスやジカウィルスの感染密度が顕著に抑制される効果がある。上記のボルバキアが生殖を操る方法のうち、(4)の細胞質不和合の仕組みも利用して、病原体の媒介能力が低下したボルバキア感染蚊を蔓延させようという取り組みである。

卵から孵った昆虫のうち、多数の敵に囲まれながら成虫となって、交尾・産卵するまで生き延びるものの割合は、ほんの数パーセントでしかない。そうした激しい生存競争をくぐり抜けて産卵したにもかかわらず、オスとなるべき卵、あるいは感染していないメスが産む卵が、細菌によって殺されてしまう。これは共生などではなく、細菌がほとんど一方的に利益を得るばかりの「寄生」と呼ぶべきではないだろうか。

「共生」か「寄生」かは簡単には決められない

深津さんは言う。

「同じ生物でも、状況によって細菌との関係が相利的になったり、寄生的になったりすることがあります。ボルバキアはビタミンBの一種であるリボフラビンという物質を生産します。もし宿主昆虫の餌にビタミンが不足して、ビタミン欠乏症のような状態になれば、ボルバキアがいることが利益になるわけです。ある関係が共生か寄生かは、固定したものではなく、環境によって変化することもある、可変的なものなのです」

生物界に起こっている現象を見渡すと、共生と寄生は決して対立する概念ではなく、むしろ寄生は共生のなかに包含されてしまう。人間の価値観では、一律に善か悪かを分けるように共生か寄生かもどちらかに決めてしまいがちだが、自然界はずっと複雑で、一義的に善悪を分けること自体に無理があるのだ。

「自然界にかぎらず、世の中には明確に定義できないものが多い。たとえば、富士山というものを定義しようとしても、広い裾野のいったいどこまでが富士山なのか」

深津さんはそう問いかける。登山者は登山口から山頂までの行程で富士山を語るし、風景として眺めれば、裾野が隠れるところまでを富士山と見る。どこまでが富士山かという境界線を客観的に決めることはできない。

一方で自然界には、多様な中にも共通した法則性がある。自然界に存在するさまざまな現象の、ひとつひとつの関係性をみつけて統合し、あるいは分けることで、人は仕組みを認識することができる。生物と細菌との関係を場面ごとに切り取れば「与える」「助ける」「殺す」「無関係」などさまざまで、なかには環境によって有害から有益へと変化するものもあるが、その多様な関係を「共生」という概念のもとに位置づけてゆくことで、自然界の仕組みを体系的に読み解いてゆくことができる。

「コメも野菜も、そして家畜も、広い意味ではヒトとの共生関係にあるんですよ。野菜はヒトに栽培されることによって、本来の野生種だった時代よりもはるかに大面積で栽培されるようになり、人間の管理下で繁栄しているわけですから」

(以下略)

【実現塾】3段階の進化の原理と陸上進出した両生類

前回は『進化の原理、カンブリア大爆発から魚類』までを扱った。今回は、それに次ぐ両生類への進化を扱う。

☆☆☆進化は、駆動物質によってDNA変異が導かれ、獲得形質が遺伝することによって実現される。

中立説と呼ばれる

『進化はDNAの偶然の突然変異によって引き起こされる。』

という理論が、現代主流の進化論の基底にある考え方である。

そして、DNAの偶然の突然変異による進化とは、外圧に関係のないDNAの複製ミスのような現象であり、生物が常時かかる外圧を乗り越えてきた事実に反する。また、このような原理で進化するということは、生物の進化は『運』のみで決まることになる。

実際、DNAの偶然の突然変異は、日常的に起こっているが、そのような無方向の変異では1兆年かかっても進化できない。それ故、大多数の生物が急激な外圧変化で死に絶え、その中でも、偶然の突然変異により進化より、はるかに短期間に外圧に適応する進化を遂げた種だけが生き延びたという、進化のスピードも説明できない。

それでは、DNA変異による進化はどのような原理に基づいているのだろうか?

それは3段階の原理に基づいている。

第1段階・・・小進化

複製ミスなどのDNAの突然変異によるもの。これらの変異のうち外圧適応的なものは極めて少数で、多くは部分的不適応を生み出す。また、修復酵素等の働きで、排除されるものが多い。それを潜り抜けて、外圧適応的な進化遂げたものも少数ながら存在するが、部分的な進化でしかない。その他に、変異DNAとして、発現はしないが将来の変異に備えて蓄積されるものもある。

第2段階・・・中進化

外圧適応的な進化であり方向性が存在する。その代表例が、ラマルクの『用・不用説』である。その特徴は、必要な方向に向かって進化するということ。例えば、魚類のヒレから両生類の足への進化などが挙げられる。

それらは、外圧に適応する方向へ駆動物質がDNA変異を導くことで実現される、大掛かりな進化であり、外圧適応態の証でもある。

ここで、もう一つ重要な点は、獲得形質は遺伝するということである。現在主流の進化論では、獲得形質の遺伝は否定されているが、極めて長い生物史の中の現象を、近代科学の超短時間の現象を捉え、それがすべてであるとしただけで、その他の生命の事実との整合性が全くない。

また、最近の研究では、細胞質遺伝やRNAの遺伝なども含めて、獲得形質が遺伝する現象が発見されている。それは例えば、

『獲得形質がどのようにして生殖細胞に届くのか? ~RNA干渉の過程で作られたRNA分子により遺伝する!?』

のような現象である。

第3段階・・・大進化

これは、自分の体のなかに別の生物が飛び込んでくることで、起こる極めて大きな進化である。例えば、ミトコンドリアが他の細胞の中に取り込まれて強制し、飛び込まれた細胞のエネルギー供給を担っているなどの事例がある。

このような原理から両生類の進化を見てみよう。

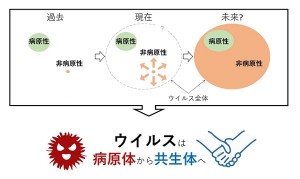

ウイルス ”再発見” ~ 病原体だけでないウイルスとの共存 ~

>ウイルスは地球上に現れた最初の生命体という見解があります。・・・ウイルスはRNAワールドの遺物であって、それからDNAが生まれ、さらに原核生物である細菌、ついで真核生物の植物、動物が生まれたという見解です。・・・我々は陸地だけでなく海水も含めて、膨大な数のウイルスに囲まれて生きている< リンク

コロナ禍で巷では「ウイルスとの共生」が囁かれていますが、ウイルスと宿主生物との共生は、近年の感染症から始まったことではありません。それは生命誕生まで遡ることができます。

現在、病原体だけでない、今まで”見過ごされてきた”ウイルスの調査・研究が進められています。病気に限らず様々な生命現象でのウイルス関与の解明が期待されます。

今回は、筑波大学浦山俊一助教らの研究に関する記事を紹介します。

academistJournal より。

ウイルス”再発見” – 海水から探るその新たな生存戦略

病気を引き起こさないウイルスは見過ごされてきた

皆さんは「ウイルス」についてどのくらいご存じでしょうか。ウイルスは、出血熱、下痢、腫瘍、風疹などさまざまな感染症の病原体としてよく知られています。冬に猛威をふるうインフルエンザもウイルスの仲間です。ウイルスが発見されたのは比較的新しく1900年頃のことです。それまで、病気を引き起こす原因として「微生物」が知られていましたが、原因がわからない病気の病原体を探していくなかで、微生物よりもはるかに小さく、自ら増殖せずに宿主に感染して増える、「非生物」であるウイルスが発見されました。

ウイルスは極めて小さく、共通した遺伝情報も持たないため、人間がその存在を検知するのはそう簡単なことではありません。これまで発見された多数のウイルスのほとんどは、病気になった動物や植物からその病原体として見つかったものです。つまり、ウイルスが感染した個体に外観的変化(病気)が起こらなければ、研究者の興味を引くこともなく、そこに感染しているウイルスの存在が気付かれることはなかったのです。

その一方、数少ない例ではありますが、宿主の外観にほとんど変化を起こさないウイルスも知られています。下の写真の左右のイネに一目見てわかる違いはありませんが、実は左の株にはエンドルナウイルスというウイルスが感染しています。

—共存型RNAウイルスに感染しているイネとしていないイネの比較

—共存型RNAウイルスに感染しているイネとしていないイネの比較

このイネは浦山の修士課程の研究対象であり、「明らかな病気を引き起こさないウイルスは見過ごされてきたのかも?」という実感の源泉となった。

研究者がこれまでの発想を転換し、特段の変化がないイネからウイルスを探してみようと思わなければ、このウイルスは発見されていなかったでしょう。つまり、病原体のみを追い続ける限り、このように外観に影響しないウイルスを我々は見つけることができないのです。このように“見過ごされてきたウイルス”は、一体どれだけ自然界に存在するのでしょうか?

海洋微生物の中に隠れたウイルスワールドを発見

近年、病原体探索とはまったく異なる方向からウイルスを探索する、新しいウイルス研究が進められています。それは、海水や湖、土壌から“細胞の外にいる”ウイルス粒子を集め、電子顕微鏡で形を観察したり数を数えたり、遺伝子配列を網羅的に解読することで、生態系におけるウイルスの役割解明に取り組む「ウイルス生態学」です。その結果、「地球上には、とてつもなく多様なウイルスが無数に存在している」ことが明らかにされています。

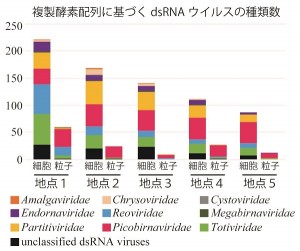

しかし、このウイルス生態学でも、多くの場合見過ごされてきたウイルスがあります。それは、“細胞の外に出てこない”ウイルスで、植物や真菌を宿主とするものが多数知られています。そこで、私たちは “細胞の中にいる”RNAウイルスを網羅的に検出する手法を開発し、“細胞の外にいる”ウイルス粒子の研究が進んでいる海洋を対象として、“細胞の中にいる”ウイルスも含めた、RNAウイルス多様性を調査しました。

北太平洋の5地点から各2Lずつ採取した海水中の微生物細胞に含まれるRNAウイルス、粒子として浮遊するRNAウイルスを対象に解析したところ、842種のRNAウイルスゲノムを検出し、それらはほぼすべて新種と考えられました。これは、人間がこれまで見出してきたRNAウイルスの種数が数千であることを考えると、驚くべき数字です。

—北太平洋の5地点で細胞内と細胞外から検出されたdsRNAウイルスの種類数の比較

—北太平洋の5地点で細胞内と細胞外から検出されたdsRNAウイルスの種類数の比較

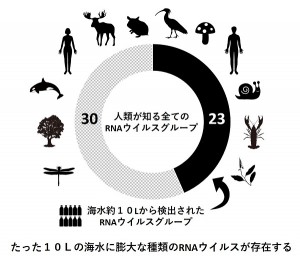

また、既知のRNAウイルス53グループのうち、約半数の23グループに属すると思われるウイルス群を検出しました。その他にも、これまで知られていなかった新規のウイルス系統群も含まれることが明らかになりました。

—既知RNAウイルス科に占める、海水10Lから検出されたRNAウイルス科の割合

—既知RNAウイルス科に占める、海水10Lから検出されたRNAウイルス科の割合

さらに、微生物内に存在するものと粒子として海水中を浮遊しているものを比較したところ、海水中からは検出されず、微生物細胞内でのみ検出されるものが多くいることがわかりました。このことは、細胞内からのみ検出されるウイルスは、宿主細胞を破壊して細胞外に飛び出すことなく、宿主微生物と共存していることも示唆しています。

—本研究により、特定のRNAウイルス群についてはそのほとんどが微生物細胞内で共存状態にあることが示唆された

—本研究により、特定のRNAウイルス群についてはそのほとんどが微生物細胞内で共存状態にあることが示唆された

おわりに

今回の研究では、新規のRNAウイルスおよびその系統群が、海洋微生物の細胞内で宿主と共存していることを見出し、宿主細胞を破壊して細胞の外に飛び出すという従来のイメージとは異なるウイルス像を“再発見”しました。今回の発見により、海洋微生物だけでなく他の生物においても、宿主と共存状態にある“見過ごされてきたウイルス”に注目が集まることで、病気に限らずさまざまな生命現象にウイルスが関与していることが明らかになってくるのではないかと期待しています。

すでに、ウイルスと宿主の共存に興味を抱く先端的な研究者たちは、ウイルスの宿主と共存する生存戦略とその仕組みを明らかにするための研究を進めており、ウイルスが宿主生物にとって有益な作用をもたらす事例をいくつか明らかにしています。ウイルスがどのように宿主と共存しているのか、これまで知られていなかったウイルスの生存戦略が次々と報告されるのではないかと考えています。

(以上)

性の起源とその役割

弱肉強食、適者生存などの西洋近代哲学を基本とした進化論は、近年「共生進化論、細胞内共生説」に塗り替えられようとしている。

【進化論の終着点:共生進化論~競争、利己主義、から共生、利他主義へ]

を参考にしてください】

今回は性の起源と役割についての記事が有りましたので転載します

>「有性生殖より、無性的な生殖の方が、子孫をたくさん残せる」が有性生殖が著しく進化している

>「多くの生物で性が存在する理由は簡単には説明できない。」

>性は親と違う子どもを作るので、寄生虫や病気と対抗でき、また壊れた遺伝子をおぎなったり、修復したりする。

>「共食い(共生)」から始まった性は子どもを作ること(子孫 を残すこと)と結びついたため、何かの役に立っていなくても、やめられなくなってしまった。

共生進化論 (ウイキィペディアより)

マーギュリスは、ネオダーウィニズムに代表される適者生存、すなわち強い種が生き残っていくという進化の原則に真っ向から反対する立場をとる。競争ではなく、共生こそ進化の原動力であり、重要なプロセスであると主張している

細胞内共生説(さいぼうないきょうせいせつ)とは、1970年マーギュリスが提唱した、真核生物細胞の起源を説明する仮説。ミトコンドリアや葉緑体は細胞内共生した他の細胞(それぞれ好気性細菌、藍藻に近いもの)に由来すると考えられる。

_______________________________________________________

(前略)

II.有性生殖と無性生殖、単為生殖

有性生殖とは、配偶子の合体などの方法で遺伝子を混合するシステムを指す。無性生殖は単純な分列など、親と同一な遺伝組成をもつ個体を作ること。(単為生殖も無性的な性に含めて考える。)

単為生殖とは受精を経ずに、卵が単独で発生する現象。多くの動植物で知られている。例えば、アメリカ西南部の砂漠に住むハシリトカゲ。このトカゲは雌しかいない。雌どうしで交尾のまねごとをし、産卵し繁殖する。このことは、生殖には必ずしも性が必要ではないことを物語っている。

III.性の存在が説明できない

1.性のコスト

メイナード・スミスは、性による生殖はコストがかかるので、無性的な生殖に比べて生存に不利であるとし、なぜいま多くの生物で性が見られるかということに疑問を投げかけ、以来、性は生物学上の重大な謎の1つとなり、論争の大きなテーマとなった。

性にかかるコスト(メイナード・スミス1987年1971年など)

- 単純計算で、同じ子を得るのに、無性的な生殖に比べて、2倍の親が必要である。

- 有性生殖を行う両親はそれぞれ自分のもっている遺伝子の半分しか子に伝えられない。無性的な生殖をする生物は自分の遺伝子を全部伝えることができる。

- ふさわしい配偶者を見つけて交配するのに必要なエネルギー、時間、資源の消費。クジャクの尾のような仕掛け、独特のディスプレイ、オスジカの角

- 二個体の接触に伴う感染症の危険。

- オスを生み出す損失。オスはたいていの有性生殖の個体群の半数を占める。たいていのオスは次世代が生き残るために、子の養育のためになんの手助けもしない。

| まとめ:有性生殖より、無性的な生殖の方が、子孫をたくさん残せる。 |

性はある世代に新しい有利な遺伝子の組み合わせを生じさせるが、次の世代には減数分裂でバラバラにしてしまう。「変異説」では性の存在を説明できない。

性の起源と性の維持はきちんと分けて論じるべき。

有性生殖と単為生殖のような無性的な生殖を比べた場合、時間的に変化する環境のもとでは、有性生殖は素早く遺伝子の組み合わせを変えて、適応できる。しかし、環境の変化が止まってしまえば、両者の差はなくなり、性にかかるコストのため、繁殖率の勝る無性的な生殖の方が有利になる。

「無性生殖という戦略は、有性生殖という戦略に比べて生存闘争に対して有利であり、その有利さ、繁殖力は通常の有性生殖の二倍である。」

生物は短期的な繁殖成功により自然選択の競争に打ち勝っていくので、有性生殖が有利となる場面はきわめて限られたものとなる。有性生殖が有利になるためには、環境の変化はかなり早いものでなければならない。

| まとめ:多くの生物で性が存在する理由は簡単には説明できない。 |

2.赤の女王仮説

性と寄生虫・疾病との関係をしめすモデル(ハミルトン)

無性的な生殖は親と全く同じ遺伝子組成の子が生まれてくる。それに対して子は親の遺伝子の半分ずつを受け継ぎ、混ぜるので有性生殖では親と違う子が生まれてくる。絶えず変異し宿主を襲う寄生虫に対抗し、宿主も絶えず親と違う子どもを作り変異をし続けなければならない。

ハミルトン「性の本質とは、目下のところは役に立たなくても、将来再び利用できる見通しのある遺伝子を貯蔵しておくという点にある。性はこうした遺伝子を絶えず組み合わせに加えながら、それを不利にしている原因がどこかに行ってしまう日を待っているのである。」

生きていくために絶えず遺伝子の組み合わせを変えながら親と違う遺伝子組成の子をつくらなければならない、という考えを不思議の国のアリスの中に出てくるトランプの赤の女王の「この国じゃね、同じところにとどまってるにも、力いっぱい走り続けなければならないのよ」というせりふになぞらえて、赤の女王仮説と呼ぶ。疾病への抵抗体制に、永久に有効な理想型はない。一時的な隆盛と衰退がくり返される。ハミルトンの説はコンピューター上のシュミレートで成功したにすぎないが、これを示唆する実験や、観察データも存在する。

| まとめ:性は親と違う子どもを作るので、寄生虫や病気と対抗できる。 |

3.性は遺伝子の損傷に対抗するとする説

放射線、紫外線、発ガン物質など、遺伝子を破壊する要因はいっぱいある。これに対抗するのが性だとする説がある。

性が遺伝子の損傷に対抗する役割をもつ。(リチャード・ミコッド1995)

両系統遺伝子をあわせて2セットの遺伝子を持っていれば、互いに破損している部分を補うことができる。また、壊れてしまった遺伝子を、相手からもらった遺伝子で減数分裂を行うとき修復してしまう。異系交配を伴う性は、有害突然変異の蓄積を妨げる。有性生殖によって、有害遺伝子の組み合わせを作ると、その個体は生存できないから、その遺伝子を捨てることになり有害遺伝子の頻度を減らすことができる。

| まとめ:性は壊れた遺伝子をおぎなったり、修復したりする。 |

IV.性の起源

1.歴史的側面から性の起源を説明する説 (マーグリス1986)

マーグリス「雌雄が異なるのは、絶えず変化する環境がもたらす不測の事態に対処するためではなく、祖先の単細胞生物の生存を可能にした一連の歴史的出来事が原因である。」「性が滅びずにつづいてきたのは、性が環境に適応していたからではなく、性と生殖が結びついた生物が繁殖したからである。」

以下マーグリスの説について説明する。

最初の性、細菌類(モネラ界)

現在生きている細菌類は、さまざまな方法で遺伝子をやりとりする。2個体が接合管でつながり、プラスミドと呼ばれる遺伝子をやりとりする。ウイルスにより遺伝子をやりとりする。また損傷した遺伝子を修復する能力を持っている。(減数分裂はやらない)

35億年前、最初に発生した生物はモネラ類(細菌類)であった。当時地球上は酸素が無く、大気の上空にオゾン層が発達しないため、地表まで太陽の紫外線が降り注いでいた。紫外線はDNAを破壊する性質を持つので、原初の生物は絶えずDNAの破損に悩まされていたと考えられる。この破損したDNAを補修するための酵素、ならびに補修するためのバックアップとして、多の個体から受け取ったDNAを利用した。そのため細菌類は絶えず他の個体と遺伝子をやりとりする能力を身につけていった。

最初の細胞の合体(共食い)~減数分裂の発達~多細胞生物

原生生物の中には、餌不足など環境が悪化すると二個体が互いに合体(共食い)をする。この「共食い」が、卵・精子の合体により新しい個体を作るタイプの性の直接の起源と考える。共食いして合体した細胞は染色体が倍加する。細胞の合体のたびに染色体が増えていくことになり、その生物の存在を危うくする。したがって、この倍加した染色体を元に戻さなければならない。

(1)そのためには2倍になった染色体数を半減させるためのシステムとして減数分裂が必要になる。減数分裂はさらに2つのことを解決する。(2)多細胞生物生物にとって、ひとそろいの損傷のない遺伝子を受け継ぐことは至上命令である。減数分裂の過程は、相同染色体の対合と分離によりひとそろいのゲノム(ゲノム:その生物をつくり出すひとそろいの遺伝子のこと)をきちんと受け継ぎ、(3)また両系統の遺伝子を照合、破損した部分の修復によって損傷のないゲノムを受け継ぎ、多細胞生物への道を歩むことになった。

つまり減数分裂を伴う性は、多細胞生物への進化道筋の中で避けて通れない歴史的な出来事ということができる。

なぜ多くの生物は有性生殖をするのか

原生生物で開始された性は、菌界、植物界、動物界に引き継がれた。この中で、生殖と完全に一体となった性を行うのは動物だけである。

マーグリス「自己維持が生殖の前提条件であること・・そして、生殖はあらゆる性に先立つものであり、有性過程の固有の一部ではなかった。細胞の合体という形での性は、直接に選択されてきたものではなかったから、『もし無性生殖が有性生殖よりもはるかに多数の子を生ずることができるとすれば、なぜ有性の動物が方がはるかに多いのか?』というのは正しい科学的な質問ではないことになる。多くの複雑な生物にとっては、そもそも無性という選択があり得なかった。」

マーグリスは、性の起源は生命の発生以来、複数の出来事が複合して動物や植物の性が生まれ、性は生殖と結びついてしまったため、何かの役に立っていなくても、やめることができなくなったシステムであるとした。

| まとめ:「共食い」から始まった性は子どもを作ること(子孫 を残すこと)と結びついたため、何かの役に立っていなくても、やめられなくなってしまった。 |

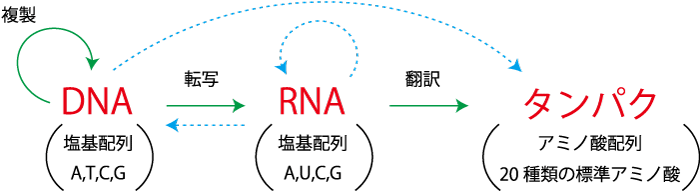

多彩な生命現象を司るRNAの機能~RNA編集

■新しいRNA像

「DNA上の遺伝子の青写真一設計図はRNAへと忠実に写し取られ、最終的にタンパク質へと変換される」とする遺伝情報の流れの中心的教義=セントラルドグマは、生命現象の基本的原理として、1960年代に提唱された。ここでは、DNAの部分的な塩基配列(遺伝子)が明らかであれば、その情報によって、最終的にそのDNA塩基配列がコード(暗号で指定)するタンパク質のアミノ酸配列も一通りに決まると考えられていた。

ここでは、RNAはDNAの情報を正確に写し取ったものであり、基本的にDNA情報の部分的コピーとして捉えられ、RNA を対象とした研究よりも、DNAを対象にした研究が世界中で精力的に行われてきた。

実線の矢印が複製・転写・翻訳に対応、破線の矢印は特別な場合の情報伝達を示す。

(画像はこちらからお借りしました)

ところが、1980年以降の研究により、RNAの生命現象における役割は、単なるDNAのコピーといった補助的なものではないことが明らかになってきた。遺伝情報を転写されたRNAは、編集加工されて、初めて細胞の中で役に立つ状態になる。RNAが編集加工されことで、DNA上の遺伝情報だけに収まらない多種多様なタンパク質がつくられることが分かってきた。

例えば、ヒトとチンパンジーの遺伝子は、約99%が同じで、その違いはわずか1.23%のみ。もしRNAが、遺伝情報をただコピーするだけなら、両者は99%同じ存在となるはずだが、実際は大きく異なる。それは、RNAの編集加工や制御の方法が違うからだと考えらる。

もっとも多彩な編集加工を受けるRNAに転移RNA(tRNA)がある。tRNAは、タンパク質合成装置リボソームにアミノ酸を供給し、同時に伝令RNA(mRNA)に写し取られた遺伝情報を読み取る装置でもある。tRNAでは、編集加工の一つとして、メチル化やアセチル化などさまざまなタイプの修飾を受ける。tRNA修飾は、生物ごとに大きく異なり、生命の多様性や進化、環境適応を考える上でも重要になっている。

■RNA翻訳とは

新たに分かってきたRNAの多様な機能の一つに「RNA翻訳」がある。RNA編集とは、転写後の遺伝子発現調節機構の一つでだが、他のRNAレベルでの編集加工と大きく異なる点は、DNAに記録された遺伝情報を「編集」、すなわち異なる遺伝情報に書き換えるところにある。

古典的なセントラルドグマではRNAはDNAの単純なコピーなので、DNAの配列が明らかであればRNAの配列も一通りに決まると考えらていた。ところが、RNAの配列がその鋳型となるDNAのそれとは異なり、基となるDNA上の遺伝情報が変えられてしまう奇妙な現象が1980年後半から発見されてきた。

DNAからRNAへ転写されたあと、RNA中の特定の箇所の塩基が異なる塩基に置換、修飾、欠失、挿入、することで、DNAに記された遺伝情報と異なる蛋白質になったり、RNA編集によって遺伝子の発現レベルを変化する現象が見つかった。これは、それ以前に発見された「RNAスプライシング(DNAから写しとった遺伝情報のなかから,不要な部分を取り除く機能)」とは全く性格が異なるもので、「RNA編集(RNAエディティング)」 と呼ばれている。

■RNA翻訳の種類

陸上植物や哺乳類で見られる「塩基変換型」と、トリパノソーマ(原生生物)で見られる「塩基挿入欠失型」の2パターンが見つかっている。

○塩基挿入欠失型のRNA編集

挿入・欠失型のRNA編集は原生動物のトリパノソーマで発見された最初のRNA編集。このRNA編集では、編集前のRNA前駆体の段階て塩基の挿入または欠失を行なわれる。塩基挿入により、フレームシフトが生じ、DNAにコードされる遺伝子と異なるタンパク質が生成される。

○塩基変換型のRNA編集

・C-to-U置換

シチジン(C)とウリジン(U)の双方向の変換が起こる。

陸上植物のオルガネラ遺伝子によく見られる現象。

・A-to-I置換

アデノシン(A)からイノシン(I)への変換が起こる。

線虫からほ乳類まで幅広く保存されている現象。

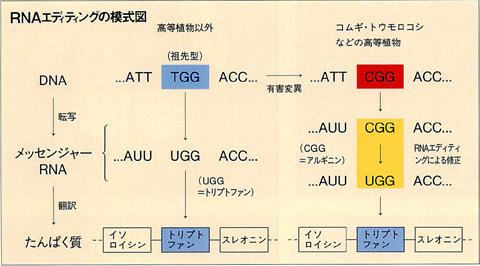

高等植物以外では、DNAの配列TGGは、そのままアミノ酸のトリプトファンに翻訳される。コムギ・トウモロコシなどの高等植物では、同じ配列部分がアルギニンを示すCGGに変わっている。この変異はそのままでは有害だが、メッセンジャーRNAの段階で修正され、結局トリプトファンができる

高等植物以外では、DNAの配列TGGは、そのままアミノ酸のトリプトファンに翻訳される。コムギ・トウモロコシなどの高等植物では、同じ配列部分がアルギニンを示すCGGに変わっている。この変異はそのままでは有害だが、メッセンジャーRNAの段階で修正され、結局トリプトファンができる

(画像はこちらからお借りしました)

■RNA編集の役割

現在考えられるRNA編集の役割には以下のものがある。

○タンパク質の機能に必要なアミノ酸配列の回復

DNAのどこかに有害突然変異が起こった場合、変異DNAが指定する通りの遺伝情報も基づき生成されるタンパク質は正常に機能しない。そこでRNAの修正機構によって正しい遺伝情報に修正される。

○ランダムにRNA編集を起こすことにより進化速度の向上

DNA変異の有無によることなく、RNA編集により多様なタンパク質を作り出すことが出来る。DNA自体の変異に比べ、短時間で環境変化への適応が可能になる可能性がある。

ただし、最近、このRNA編集の異常によってがん細胞における抗がん剤抵抗性や転移能が亢進されることが示唆されている。有利にも不利にも働きくランダムなRNA編集は、諸刃の剣ともいえる。

○1つの遺伝子から複数のタンパク質を合成する

生物の複雑さはタンパク質の種類の多さに依存する、ある1つの生物種が持つ遺伝子の数は限られていため、より高度な生命活動を営むために、機能の異なる複数のタンパク質を1つの遺伝子から生み出す。

■RNA編集の起源と進化

RNA編集は、生命の起源の初期のころに存在したといわれるRNAワールドの名残りだという説もあったが、現在では進化の過程で異なる種において独立に現れてきたと考えられている。

塩基変換型のRNA編集を触媒する酵素は、塩基そのものを生成する代謝経路で働く酵素とよく似ている。原核生物にも該当する酵素があるが、これはRNA上の塩基置換に働くことは出来ない。そのため、真核生物の進化の過程で、RNA編集酵素として働くように新しい機能を獲得したと考えられる。

また、陸上植物では、コムギのような高等植物で見つかる修正機構が、それよりも下等なコケのミトコンドリアではまったく見つからない。この場合は、高等植物になってからRNA編集の機構を獲得したのだと思われる。水中植物のオルガネラにもRNA編集が発見されていない。大気に酸素が少なく、オゾン層もほとんどない状態で、地上には紫外線が降り注いでいたとい環境外圧を考えると、オルガネラのRNA編集は、4億年前に植物が上陸する際に、紫外線によってオルガネラDNAが傷つくのを防ぐために手に入れたしくみと考えることができる。

■まとめ

タンパク質を正しく機能させるための「情報」は、DNAではなくRNAが記憶しているのかも知れない。RNAは、DNAに記録された「記号」を活用し、そこから必要な「情報」を読み取り・編集加工し、自らも触媒としてタンパク質の生成にも関わる。RNAは生命現象の中心的役割を担う分子だといえる。

セントラルドグマが提唱されて、すでに50年以上。当初は補助的な中間生成物とし考えられていたRNAが、実は生命現象を司る多様な機能を持つ分子であることが分かり、生命現象や生命起源を追求する上の主役として考えられるようになった。RNAについては、まだ未解明な領域も多く、今後も新たな現象が発見される可能も大きい。今後の研究の発展が期待される。

参考

・RNAの世界(富田耕造著)

・RNA研究の基礎(リンク)

・4億年もRNAを書き換え続けてきた意味(リンク)

・RNAエディティングの進化(リンク)

・Wikipedia RNAエディティング(リンク)

ほか