前回のブログで扱った「二足歩行は既にテナガザル時代に当たり前のようにやっていた」仮説について追求していきます。

前回は4足歩行の哺乳類との比較でしたが、今回は「類人猿と人類の骨格」で比較していきます。

■「人類の骨格」と「類人猿の骨格」の比較

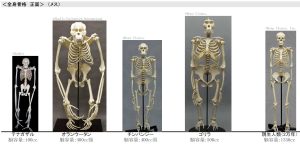

〇全身骨格 正面から(メス)

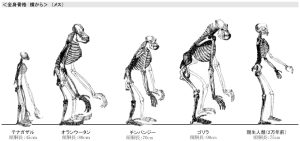

〇全身骨格 横から(メス)

「人類の骨格」と「類人猿の骨格」の相違点をいくつか挙げてみると、、、

<相違点>

・類人猿の足の親指が離れている。枝を掴めるようになっている。

・骨盤の大きさ、傾きが違う。類人猿は垂直だが、人類は地面に対して水平側に傾いている。

・顎の出っ張りが違う。類人猿は大きく出っ張っている。

・背骨と頭蓋骨の取り付く位置が違う。人類は頭蓋骨の中心に背骨がくっついている。

などなど、挙げ出したらいくつかありますね。

そして、最も注目してほしいのが「人類と最も近いのはテナガザル」のように見えないでしょうか?

人類の骨格は、テナガザルを大型化させ、手を短くしたような体形に見えますよね。

テナガザルが歩いている動画を見ると、手が長いのは、枝を渡り歩くためで、二足で歩く場合のバランサー?のような役割がありそうです。

※人類の段階では、手が邪魔(=不要)になったのかもしれません。

[3]

[3]画像はこちら [4]からお借りしました。

また、類人猿の骨盤が縦に近いのは、枝にぶら下がり、腰骨が真っすぐ伸びているためだと考えられます。

大型類人猿の骨盤が大きいのは、下半身で重い体重を支えるためです。

ここまでの分析から仮説を立てると、

人類は地上に追いやられたため、腕は収縮。下半身により負荷がかかることを避けるために、骨盤が背骨に対してほぼ垂直になったと考えられます。

そして、人類に分岐したのはテナガザルがオランウータンに近いところまで大型化した類人猿ではないかと考えています。

※これはオランウータン、チンパンジー、ゴリラの共通祖先でもある。

※ゴリラ、チンパンジーは地上適応のため、手を後ろに蹴り出せるよう、ナックルウォークを生み出したのではいかと考えています。

要するに、人類は、直立二足歩行になったのではなく、もともと二足歩行で四足歩行ができなかったということです。

教科書(定説)では「四足歩行(チンパンジー)→二足歩行」の流れですが、骨格の比較から考えてみると、どうも事実と異なる部分がありそうです。

以上