画像はコチラ [1]よりお借りしました。

これまでの脳構造追求は共認脳ならびに観念脳の形成過程や部位、機能などを解明するために行ってきたが、改めて本能と共認、本能と観念という区分で見るときに、何が違いどのように形成されているのかを知る必要がある。

共認機能が出来上がるまでの生物はどのような本能に可能性収束することによって外圧に適応してきたのだろうか?今回はそんな可能性収束先の本能郡に絞り、本能構造を解明していきたい。

応援クリックお願いします

[2]

[2] ![]() [3]

[3]  [4]

[4]

(応援ありがとうございます![]() )

)

まず、コチラをご覧ください。

⇒拡大画像 [5]

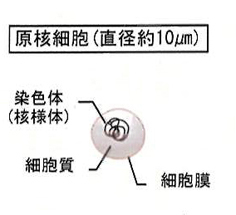

1.原核単細胞

(基礎的な生物学用語の「なんでや的」解説-2より引用)

自然圧力が主圧力となっている原核細胞時代。一般的に生物は分裂と代謝をするかによって生物か否かの判断がなされる。自己増殖し生命を維持するには必要な本能であることに間違いはないが、生物が持っている本能(生物が生物として存在するための能力)はこれだけではない。

原核単細胞の中には、光を当てると逃げるものや特定の液体(毒など)から逃れようとするものがいる。原核単細胞に人類と同じような意思はないが、外識機能(膜タンパク)によって捉えられた情報が自身を危機的状況へ追い込むものであればそれから逃れるという、危機逃避本能が作動していると言える。

そして、原核単細胞であっても、同類とその他という枠組みで同類を認識し郡体を形成するものもある(ボルボックスが良い例)。これは同類を認識する本能=同類本能を持っていることを示している。

以上の分裂本能・代謝本能・危機逃避本能・同類本能の4つの原始本能郡が生命維持を可能にした。外圧適応態たる生物はこの原始本能郡を持つことで成立する。

そして、この原始本能郡を下敷きに全ての生物の本能は成り立っている。

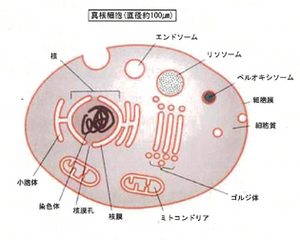

2.真核単細胞

(基礎的な生物学用語の「なんでや的」解説-2より引用)

自然圧力に晒され代謝エネルギーが得られない(細胞内で生成できない)環境下にある原核単細胞が、自らがエネルギーの塊=他の原核単細胞をそのまま取り込むことへ収束することから始まる。原核単細胞の中で肉食(他の細胞を体内に取り込み消化し吸収する)が誕生するのだ。これは代謝本能が不全状態に置かれることで捕食本能(生物史を紐解けば必ず新たな草食生物の誕生の後に肉食生物が誕生する)が誕生したと言える。

更に、この捕食活動で体内に取り込んだ他の原核単細胞を消化しきれず、細胞内で共生する種が出てくる。この時に、捕食本能を下敷きにした共生本能が誕生した。

この真核単細胞時代は捕食本能ならびに共生本能への可能性収束が自然圧力の適応を可能にした。

3.多細胞

(画像は情報処理推進機構 [6]さんからお借りしました。)

自然圧力に加え種間闘争圧力が増していく多細胞時代は、まず真核単細胞同士が群れを作り一つの生物として誕生する(同類本能を下敷きにしていると思われる)。更に各細胞同士が生殖や捕食、消化などと役割を分化させて専門特化していく。こうすることで、特に生殖細胞同士のDNA情報の交換。すなわち生殖本能が確立され、同類他者(非自己)を作り出すことを可能にした。これが多種多様な種を生み、種間闘争圧力を形成することになる。この生殖本能の確立は環境変化や外敵闘争上常に変化し続ける外圧に対応するには必要不可欠の本能だったと言える。

そして、進化が加速し種の多様性が生まれたのも、この細胞同士の役割分化(専門特化)と生殖本能があったからに他ならない。

4.魚類

(画像は雑学、思いつくままに! [7]さんからお借りしました。)

体を大きくするものや動きを早くすることに特化するもの、背景と同化し身を隠すもの。などなど多種多様な種が登場し、種間闘争の圧力は熾烈を極めたに違いない。そのため、生殖本能はより強い種を残すためオス同士のメス巡る争い=性闘争を行うようになる。しかし、この時は発情期にのみ限定されており、専ら追従本能に収束している。

これは、小さな魚が群れを成して大きな魚のように振舞いなど、種間闘争に適応するためであり、襲われたとしても最小限の被害に食い止めるためである。この追従本能は原核単細胞時代の同類本能を下敷きにしていると思われる。

5.哺乳類(原モグラ)

(画像は立川経済新聞 [8]からお借りしました。)

人類の進化に直接繋がっている最初の哺乳類、原モグラが逃げ延びた先は寒冷地では、陸地では生きていくことが出来なかった。だからこそ、地中へもぐり寒さをしのいだ。しかし、これまでの生殖方法である卵を産み落とすだけでは、寒冷地故に卵が凍ってしまったりするなど、卵が孵らない状態に陥った。ここで収束したのが、体内保育=胎生だ。真核単細胞の時に獲得した多細胞段階での体内(細胞内)に他の異物を取り込んでも拒絶反応を起こすのではなく共存することを可能にした共生本能を下敷きに親和本能が誕生し、この胎生を可能にした。

この胎生は、ある程度まで子供を親が育てるために、これまであった淘汰圧力(種間闘争により弱いものは成体になれずに死んでしまう)がはたらかなくなってしまう。そこで成体になってから淘汰圧力を形成するために、性闘争本能をより強化し発情期に限らず恒常的に性闘争を行う状態を作り出すことに収束した。

そして、個体間の捕食領域を確保する縄張本能も誕生する。これはオス対メスという関係ではなく、オス同士やメス同士が互いに捕食領域をめぐり縄張闘争を繰り広げるわけだが、メス3匹分の領域をオス1匹が包摂する形で領域が成立していたため、オスの方が激しかったのではないかと思う。

更に、強化された性闘争本能は親和本能(子供が成体になるまでの間を除き)を封鎖し、追従本能をも封鎖する。親和本能や追従本能があっては、成体後の性闘争=淘汰圧力の形成が困難だからである。

6.原猿

(画像はウィキペディア [9]よりお借りしています。)

まず原猿が主に生息している場所が樹上であることに着目したい。樹上は外敵から身を隠すにも逃げるにも最適な場所である。更に木の実などの食料が豊富に実り捕食活動における圧力も解消されている。そんな環境下にあって、縄張闘争や性闘争を行うが、本来であれば働く淘汰圧力(縄張闘争・性闘争に負けたものは、食料が得られず餓死することや、外敵に襲わたりすることなど)が働かなくなり、死ねないという状況におかれることとなる。

この時に死ねない原猿(メスの領域はオスと比べ狭く死ねない状態まではいかなかったであろうが、領域の広いオス同士は敗者となり死ねないオスは多かった)が領域の境界線に身を起き、恒常的に高い不全状態に晒され続けた。

そんな中で互いを同じ状況であると認識する事で互いに身を寄せ合いスキンシップを図ることにより、これまで体験したことのない不全状態を親和本能によって和らげる方へ収束した。互いを同一視したことで親和本能を下敷きにした共認原回路が誕生した。

ただし、性闘争は強化したまま封鎖されるはずの親和本能に再収束し、ただ不全を揚棄しただけで恒常的に抱えている不全は解消されず、本能の混濁状態を引き起こすこととなった。

こうして、真猿以降の共認機能、人類以降の観念機能の基礎となる本能が出来上がっていったと思われます。

ありがとうございました。