理化学研究所 [1]よりお借りしました。

ヒトは脳を進化させることで、生存圧力を克服し、豊かさを実現しました。これは生命誕生以来38億年のパラダイムを覆す出来事です。でも、幸せ一杯という状況ではありません。

一方、始原人類は、物質や技術の面では劣って見えますが、脳を柔軟に使い、ある面では現代人よりも充足していたと思われます。仲間や自然と一体となって生きていくこと、その幸せをからだで知っていたと思われるからです。その感覚を失っていった人類が、たった数千年で、人とのつながりや自然環境を破壊してしまったことからもそう思わずにはいられません。バランスを欠いた脳の使い方?に一因があるかもしれません。

これからの人類は、現代社会の延長線上に生きているのか、それとも、生存圧力を克服し、新たな地平を獲得していけるのか。その可能性の探求を脳の構造からアプローチしていきます。

まずは脳って何?を明らかにするため、脳の進化史を紐解いていきます。

![]() [2]

[2]  [3]

[3]

脳の進化って何で測ればいい?

動物は外圧に対応して進化してきました。外圧の状況はさまざまなので、進化のようすも多様です。そのような進化に対して、脳の機能進化はどう進んだのか。どうのように貢献したのか。それを明らかにするために、まずは原点である「脳はどうしてできたのか?」を解明します。

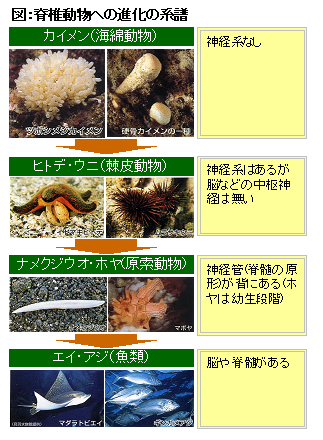

ヒトにつながる進化系統樹は、カイメン⇒ウニ・ヒトデ⇒ホヤ・ナメクジウオ⇒魚類の順です。脳が明確になるのは魚類です。それ以前ではウニ・ヒトデの神経系⇒ホヤの神経管⇒ナメクジウオの脳(脳室)の順で神経系の進化が見られます。

脳の原基と思われるものは「神経管」で、ホヤの幼生に表れます。ホヤの成体は岩などに固着していますが、幼生は泳ぐことができ、神経管に付随して目や平衡器官を持っています。固着して成体になると、神経管は消失します。神経管は動き回るために必要なようです。

図:ホヤの幼生(上)と成体(下)

(参考)幼生から成体への変化 [4]

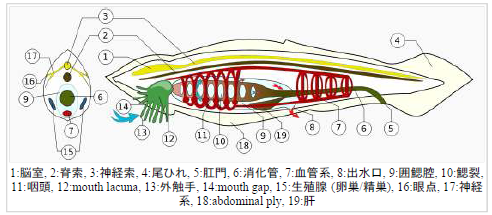

脳の原形はナメクジウオに見られます。神経管から発達した神経索の先端(頭部)に「脳室」と呼ばれるふくらみがあります(下図の①)。この脳室には視覚を処理する部位があり、そこから体表に向かって視覚系神経が伸びています。ナメクジウオはけっこう素早く泳ぎます。

図:ナメクジウオ

ウニ・ヒトデ⇒ホヤの幼生⇒ナメクジウオの大きな違いはより素早く動き回るかどうかです。脳は、動き回ることに対応して表われたと考えられます。

脳進化とは、脳の重さ≒大きさ

動き回るのは、エサの捕獲可能性を高めることです(高められた種が生き残り進化した)。動き回れることで、360°の可能性が与えられます。状況(エサや敵の臭いなど)を認知し、素早く判断し、運動機能を統合して素早く動く。これら一連の営みに脳は必要だったと考えられます。

とくに重要なのは「判断」です。的確に動くためには、その無数ともいえる条件とその組み合わせの中から一つの最適解を導き出し続けることが必要です。その専門器官として神経細胞のまとまり=ネットワークを形成したのです。

神経細胞とそのネットワークは、手順や因果を記憶しています。その照合できる充足記憶の多さが、後の正確な状況認識と判断を可能とします。

そのようにして成される判断や行動(を可能にする実現回路)はその動物にとっての先端可能性であり、それまで適応してきた本能(神経・分泌・運動系など)を全てその下に収束させ、統合する必要があります。

そのような脳回路の再編統合も、脳のネットワークの拡大→脳の拡大が必要になる大きな要因です。この塗り重ねと再編の必要が、脳の飛躍的拡大を必要としているのです。

したがって、脳の進化とはこのようなネットワークの拡大と同義であり、その結果としての脳の大きさ≒重さが進化の結果を表わしているのです。

つづき⇒脳の進化と活用、その可能性を探る~脳進化の飛躍は両生類→哺乳類→サル→人類~ [5]