原始地球のイメージ

前回記事「その2.中心体の秘密 [1]」の続きです。

原核細胞の“中心体原基”

過去2回の記事で説明した「中心体」とは、私たちの身体をつくっている真核細胞の中にあります。それより原始的な原核細胞(ばい菌など)では、中心体のような器官は見えません。しかし、染色体(DNA)を2つに分けたり、細胞を2つにちぎる物質はあり、中心体(微小管)と同じ「ヌクレオチド+タンパク質」構造をもつ物質であることが分かっています。

参考:原核細胞の中心体原基構造(仮説) [2]

原核細胞分裂時のDNA分配について [3]

中心体は初めから一対の中心小体のような形ではなく、より原始的な物質から進化したと考えられます。中心体の機能を生命起源までさかのぼるとき、その祖先にあたる物質(先駆物質)を中心体原基と呼んでいます。

中心体原基は原始地球で誕生した

それではいよいよ中心体原基が生命起源だという説に入っていきます。まずは中心体の組成=【ヌクレオチド+タンパク質】に迫ります。それらは原始地球で生成されたと云えるのでしょうか?

その前にポチっと応援よろしくお願いします。

[4]

[4] ![]() [5]

[5]  [6]

[6]

まずはヌクレオチドです。これは【 核酸塩基 と 糖 】が合わさったものです。これらはエネルギーに溢れていた原始地球なら生成されます。

その検証には原始地球を模した実験室のシミュレーションが参考になります。ミラーの実験 [7]です。メタン(CH4)+アンモニア(NH3)+水素(H2)+水(H2O)+放電でシアン化水素(HCN)とホルムアルデヒド(HCHO)といくつかのアミノ酸が生成されます。さらに、シアン化水素とアンモニアで 核酸塩基 が生成され、ホルムアルデヒドからは 糖 が生成されます。

これをまとめると【水素+メタン+アンモニア+放電→シアン化水素+ホルムアルデヒド→ 核酸塩基 + 糖 】

そして、上記の過程でアミノ酸もできているので、それらが結合していけばタンパク質も生成されます。

(ミラーの実験については、原始地球の組成と異なるとの批判があります。しかし、実験では何億年もの過程を1週間程で再現していますから、全く同じと考えるほうが無理です。そのギャップを埋めるのが原始地球の膨大なエネルギーと何億年という想像を絶する時間です。)

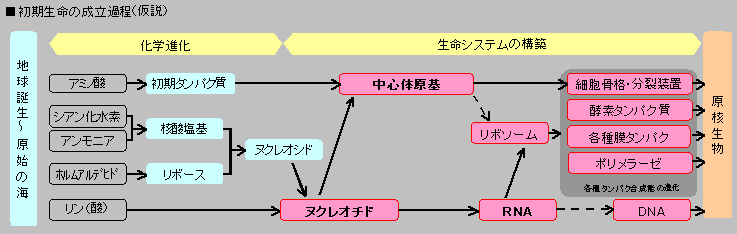

生命の起源物質の生成手順をまとめたのが下の図です。なお、リボースは糖のことです。

ポップアップで拡大して見る [8]

(なんでや劇場資料46より一部抜粋)

原始地球・生命誕生前夜にはタンパク質の素材であるアミノ酸やヌクレオチドなどの物質が豊富に存在していたと考えられます。それらの化学反応が何億年も繰り返され、その試行錯誤の中から、アミノ酸やリンをくっ付けて繋げていけるヌクレオチドと恐らくその結合の中から生成されたタンパク質の組み合わせが誕生しました。それが中心体原基です。このようにして生成された 中心体原基が生命起源の出発点 になったのです。

現在、ヌクレオチドは生体内で合成されており、GTPができればATP・CTP・UTPは合成されます。そう云うと簡単なようですが、当初はその試行錯誤に何億年とかかったはずです。そして、4種類のヌクレオチドができるとRNAやDNAを作ることができます。簡単に云えば、それらのヌクレオチドが連なったものがRNAやDNAなのですから。

参考:ATP、GTPはどのようにつくられるか(プリンヌクレオチドの生合成経路) [9]

ヌクレオチド(核酸の材料)はどうやって作られるか [10]

以上で中心体原基と生命活動に重要なタンパク質やRNA・DNAの生成への道筋はつきました。でも、もう一つ欠かせない要素があります。それが生体膜(細胞膜)です。

中心体原基はどのようにして生体膜を作ったのでしょうか

次回は、生物=細胞の重要な要素である「生体膜」に迫ります。

お楽しみに