2009年も年の瀬となってまいりました。

今日は、約3ヶ月にわたって取り組んできたテーマ「収束と統合、可能性収束の論理」のシリーズを振り返ってみたいと思います。

私たち素人が生物史の追究に取り組んでいる理由は、「次代の羅針盤」をみんなで構築していこうという点にあります。

世界経済危機、環境破壊、肉体・精神破壊といった現代社会の行き詰まりが深刻さを増すなか、我々人類が立脚すべき基盤は「自然の摂理」そのものの中にあるはずです。

ところが、現在の環境学や生物学を見てみると・・・有用な事実や知見もありますが、特定の価値観に染まったものもあり・・・そもそも専門家向けの難解な言説が多く、素人の手からは遠いという印象もあります。

学問的な常識にとらわれることなく、生物史的事実を元に素人の自在な思考で仮説を組み立て、自然の摂理を解明してゆくヒントがつかめれば・・・これが、このシリーズの追究目標です。

興味をもたれた方は、応援もお願いします

[1]

[1]![]() [2]

[2] [3]

[3]

1.既存の価値観では語れない生命進化

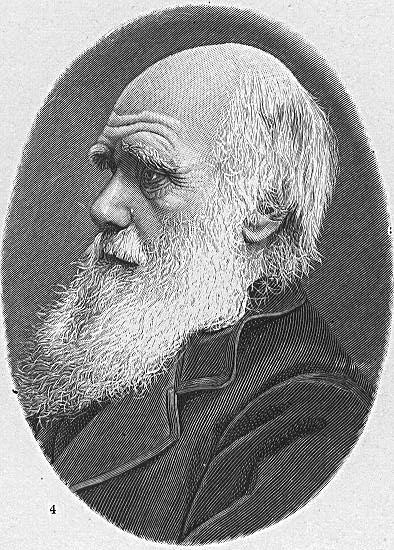

まずは、特定の価値観に染まったために、生命の本質を見誤ってしまった事例を見てみましょう。意外なことに、世界的に有名なダーウィンの進化論やドーキンスの利己的な遺伝子も、特定の価値観に基いているのです。

ダーウィンの進化論は、生命の主体性を全く無視し、無作為に起こる突然変異を自然環境が選択するという運命論に捉われた自然選択説です。しかし、生物は「自然の外圧」に適応すべく自らの遺伝子を組み変え変異させているというのが事実です。

ダーウィンをはじめ主流進化論者達が運命論から脱却出来なかったのは、絶対的な宗教思想や既成概念を原点としていたからでした。

ドーキンスは「生命は利己的な遺伝子の乗り物である」と主張しましたが、遺伝子はその全体が常に協働することで生命体を維持しており、群れの構造を有しています。単独で働き、変化しない「利己的な遺伝子」など現実には存在しません。

この存在しない「利己的な遺伝子」が、生物学界で主流理論になり大衆化していく流れは、1960~70年代の「個人主義」思想が絶対化していく時代潮流と完全に一致しています。個人が全ての中心であるという考えを正当化するのに都合よく使われました。

【参考投稿】

・収束と統合、可能性収束の論理2-進化論は神の証明か [4]

・収束と統合、可能性収束の論理3-収束不全の遺伝子たち(自然選択では語れない) [5]

・「利己的な遺伝子」など存在しない~「利己的な遺伝子」を切開する1 [6]

・利己的遺伝子説と近代科学の陥穽~「利己的な遺伝子」を切開する2 [7]

2.現実に立脚した生命原理、「可能性収束の論理」

では、これらの固定観念を捨てて、ありのままの生命を見てみましょう。あらゆる生命は外部世界へ適応するために、先端可能性へと収束し、その可能性への収束によって統合されています。この「可能性収束の論理」を元に生物進化をみていくと、生物の歩みは全て『逆境⇒探索⇒可能性収束⇒新機能の実現』という収束関係で捉えることができます。

生物は逆境に対して「どうする?」と必死に追求していく中で、わずかな可能性を見出し、全エネルギーをかけて収束することによって新機能を実現していきた…私たちが立脚すべき生命原理とは何かを教えてくれますね。

生きとし生けるものは、全て外圧(外部世界)に対する適応態として存在している。例えば本能も、その様な外圧適応態として形成され、積み重ねられてきたものである。また全ての存在は、本能をはじめ無数の構成要素を持っているが、それら全ては外部世界に適応しようとして先端可能性へと収束する、その可能性への収束によって統合されている。(実現論より [8])

【参考投稿】

・収束と統合、可能性収束の論理1-収束と統合とは生きているという状態そのもの

http://www.biological-j.net/blog/2009/10/000892.html

・収束と統合、可能性収束の論理5-「成長」という概念に代わる「適応」という概念

http://www.biological-j.net/blog/2009/10/000901.html

・収束と統合、可能性収束の論理6-因果関係と収束関係(実現関係)

http://www.biological-j.net/blog/2009/11/000903.html

・収束と統合、可能性収束の論理7-先端機能と根源機能(下部意識は成功体験の塊)

http://www.biological-j.net/blog/2009/11/000906.html

3.生命は群れから始まった。群れ(≒共同体)の再生が今後の最重要課題

ここでは、生命たちが具体的にどの方向に可能性収束してきたか考えていきましょう。

殆どの動物は種を存続させるために群れを形成します。単細胞生物から人類のような高等生物まで殆どの生命が群れで暮らしています。それは、種として群れることにより高い外圧にも適応でき、そこで生殖を行い同類他者を生み出すことで、さらに高い外圧に適応していけるようになるからです。

それは自然界を見ると明らかであり、そもそも生命の進化(=適応)は、バラバラの個体の進化(ex.突然変異)ではなく、種内の多様化が種の同一性を維持しつつ可能性を模索していくものです。生物の第一原理は、種の存続であるとも言えます。

そもそも生命が誕生したと言われる38億年前、生命の原基構造である核酸やタンパク質等は、自己複製機能を持たず有機物同士が相互に補完しあうことで、より複雑な有機物を作り出し生命を生み出しました。生命は誕生以前から群れを形成したと考えられます。

翻って現代社会を見つめ直すと、群れることから距離を置いた生き方を強いられ、生命原理から遠ざかっているように思えます。社会が混迷する中、必要なのは事実に立脚した生物史とそこから読み解ける可能性です。

みなさんも一緒に生物史を学んでいきませんか?

【参考投稿】

・収束と統合、可能性収束の論理4-多様化戦略(機能)の持つ意味 [9]

・動物が群れを作るのはなんで? [10]

・生物はいつから群れを作るようになったの? [11]

・遺伝子の共同体~進化の歴史は共同性の塗り重ね [12]