昨日までの人体の恒常性の話題に続いて、今日も関連する(?)話題です。とはいっても、臓器や神経のことではありません。もっと小さな世界、DNAについてです。なかでも、今日はDNAの修復機構についてスポットを当ててみます。

・・・・・・私たちの体細胞を含めて、そのDNA分子が一日にどれくらい損傷しているのか知っていますか?このブログを読んでいる人は知っている人が多いと思いますが、そこから考えていきましょう・・・・・・。

本題に入る前に、まず、いつものヤツをお願いします。

[1]

[1] ![]() [2]

[2]  [3]

[3]

■DNAの修復が必要なわけ

私たちを含む生物のDNA分子は、一日に 数万~数十万回損傷しているといいます。時間に換算すると毎秒1回以上の割合で損傷している。常にどこかが壊れ続けているというのがDNAの現実なのです。

いうまでもありませんが、DNA分子の重大な損傷は害となる場合がほとんどです。それが生殖細胞なら種の保存に影響するでしょうし、体細胞なら癌化するなど生存に影響するでしょう。いずれにしても、常に損傷しているDNA分子を放置しておいては、生物としてやっていけません。したがって、DNAの修復は大腸菌のような単細胞生物にも驚くほど高度なシステムとして備わっています。

DNAの修復とは、生物が生物としてあるために必要不可欠な機能であり、成立させなくてはならないシステムなのです。

■生物の安定性:DNAはきわめて忠実に保存される

DNAの修復・保存がきわめて精緻に行われている事例として「変異速度」を考えてみます。

変異速度とは、DNAの塩基配列に永続的な変化が生ずる頻度を表すもの。ある蛋白質を構成するアミノ酸1個の変化は、その蛋白質をコードするDNAの塩基1個の変化によることを利用して、かつ、自然選択の影響を受けない(変異を蓄積する)フィブリノペプチドを分析して変異速度の数値を得ます。

この分析によると、400個のアミノ酸からなる平均的な大きさの蛋白質では、約20万年にアミノ酸1個が変化するという値が得られます。逆に見えれば、それ以外の偶発的な損傷・変異は、DNA修復システムによって直ちに除去され正しい形のみが保存され続けているということになります。

私たちは、生物のドラマティックな進化に感動するあまり、進化=変異に目が行きがちです。しかし、生物のDNAが日常的に目指しているのは状態を一定に保つこと。すなわち、安定性です。安定性を保ち続けるため、出来る限り変異を抑える高度なシステムを確立しているといえるでしょう。

■DNA修復システム

DNA修復の主役は酵素です。DNA修復は、特定の修復に応じた特定の酵素群が触媒反応として担っています。

修復のやり方は様々あるといいますが、基本的にはDNAそのものの構造が修復に対して有利なかたちで作用しています。すなわち、DNAの二重螺旋のどちらでも情報源として使えることです。一方の鎖の塩基配列がたまたま変化しても、他方の鎖に相補的な配列が残っているので、情報が失われて取返しがつかなくなることがない、というわけです。

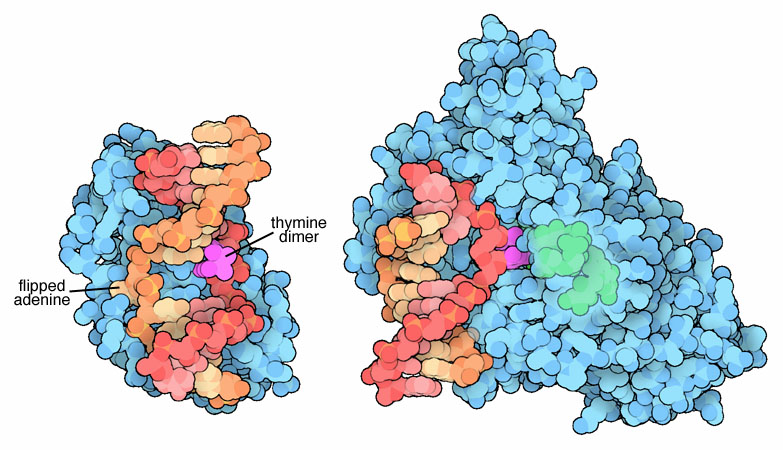

以下に、DNA修復の基本を示します。(図と一緒に見てください)

[4]

[4]

第一段階:

損傷を受けたDNA鎖の変化した部分がDNA修復ヌクレアーゼと呼ばれる酵素によって、識別・除去される。この酵素は損傷を受けたヌクレオチドのホスホジエステル結合を加水分解し、そのDNA部分にギャップを作る。

第二段階:

別の酵素 DNAポリメラーゼが、切断されたDNA鎖の3’―OH末端に結合し、正常な(鋳型)鎖に保存されている情報を相補的にコピーしながらギャップを埋める。

第三段階:

DNAポリメラーゼがギャップを埋めた後に損傷鎖に残る切れ目、すなわち“ニック”を第三の酵素 DNAリカーゼがつなぎ、修復が完了する。

DNAポリメラーゼも、DNAリカーゼも、DNA代謝で基本をなす主要な役割を果たし、修復の他にも例えばDNAの複製にも関与する。

■DNAの恒常性を維持するシステム

ここで紹介したのは、DNA修復システムのほんの入口です。とはいえ、大きく見れば、DNAの修復システムとはDNAの恒常性を維持するシステムと思えてきました。

常に損傷を受けているDNAは、どこかで常に恒常性を失っているわけです。それを本来あるべき姿へ、すなわち、一定の状態に戻そうとするのが修復システム。その結果として、種としての安定性が保たれているのだと思います。

ディテールを見れば、化学の知識を必要とする複雑な世界。私のような素人には簡単には理解できませんが、理解不能ではありません。地道に勉強していきたくなってきますね。

《参考》「細胞の分子生物学」(NewtonPress)

「ルーイン細胞生物学」(東京化学同人)