なんでや劇場レポート1~『生命誕生のシナリオ』

今回から3回のシリーズに分けて、先日行われた記念すべき第100回なんでや劇場のレポートを書いてみたいと思います。

劇場のテーマは『生命誕生のシナリオ』です。

第1回目の本日は、濃縮型内部空間=生体膜の獲得までを、ATPのもつエネルギーを中心にまとめてみようと思います。

[1]

[1]

![]() [2]

[2]

[3]

[3]

■原始地球はどんなだったか?

生物誕生が約40億年前と言われていますが、地球という惑星が誕生したのはそれを遡ること6億年、約46億年前と言われている。

地球誕生直後の大気は原始大気と呼ばれ、現在とはずいぶんと違った特徴を持っていた。

原始大気の主成分は微惑星から放出された二酸化炭素で、全成分中の約96%も占めたと考えられている。原始大気は他にも窒素や水、メタン、アンモニア、などの無機物で構成されていた。これらにエネルギーを加えることによって、生命の素材は作られた。エネルギーは太陽光、雷の放電、放射線や熱、紫外線などによってもたらされた。

こうして生命を構成する基本的な物質、生命物質を合成した。アミノ酸、核酸塩基、糖や炭水化物などの有機物である。反応が起った場所としては、エネルギーが十分に与えられたと考えられる海底熱水噴出孔や隕石の落下地点などが注目されている。こうしてできた生命物質は雨によって原始の海に溶け込み、原始スープを形成した。原始スープにごちゃごちゃになって海の中を漂っていた。その中でこれらの物質が反応することによって、中心体原基=生体活性分子は登場した。

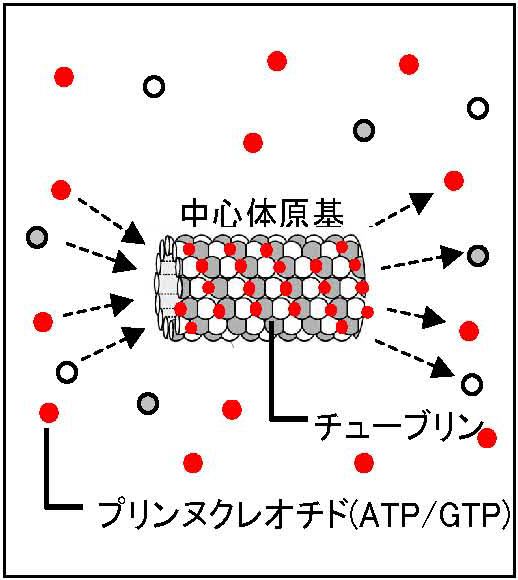

■中心体原基=生体活性分子とは?

中心体原基は、プリンヌクレオチド(ATP・GTP)がアミノ酸を引き寄せチューブリンタンパクとの複合体として形成されたもの。

ATP→ADPに変化する過程でリン酸を放出すると同時に、系外にエネルギーが放出される。このエネルギーを使ってアミノ酸(低分子)→チューブリンタンパク(高分子)を合成する。

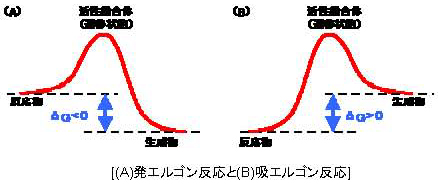

これは、高い自由エネルギーを持つ(が、不安定である状態)化合物が、低い自由エネルギーをもつ(が、安定的である状態)化合物に変化する際に放出したエネルギー 【発エルゴン反応:ATP→ADP+Pi】 を利用して、その逆の安定状態(=低いエネルギー)から不安定状態(=高いエネルギー)に引き上げる 【吸エルゴン反応:アミノ酸→タンパク質】 「共役」 反応を利用している。

物理化学的な平衡では自然には生じないような生体物質を生産する為の多段階の反応経路〈代謝経路〉とその原動力となる化学ポテンシャルを生産する仕組み〈エネルギー代謝〉はすべての生物、生化学反応の原点でもある。

ここでもう少しエネルギーに関して理解しておく。

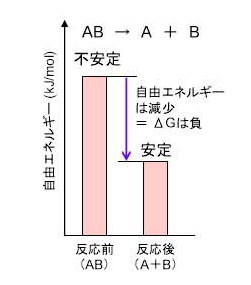

ギブズの自由エネルギーの定義によれば、全ての化学反応は安定状態(=低いエネルギーの状態)に向かってすすむ。

これをやや擬人的に捉えれば、部屋の状態として考えることができる。

整理された状態というのはかなり努力しないと維持する事は出来ない。掃除をサボっているといつのまにか足の踏み場も無い状態になっている。整理された状態は極めて不安定でエネルギー状態が高いと考えて良い。

物質系の世界でも事情は同じで、きちんと整理された状態よりも、乱雑な方が安定(すなわち、エネルギー状態が低い)である。

(このことは組織論として考えるのが一番実感されやすいかもしれない。高い統合度を有している状態とは、当然高エネルギー=高い仕事量の状態であり、成果度が高いことをあらわしている)

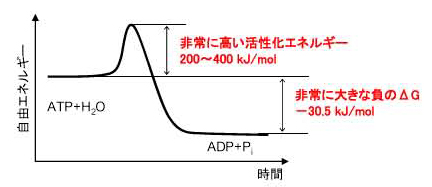

さてATPは『高エネルギーリン酸結合』といわれるように高いエネルギーを有しているがゆえに、極めて不安定な状態でもある。

しかしそのような不安定構造であれば、細胞内にすぐにエネルギーが放出されてしまって、エネルギーを蓄えることができないのでは?という疑問もでてくる。

ところがATP→ADPの反応(発エルゴン反応)は自発的に反応することはない。

これはATPのもつ非常に高い活性化エネルギーと大きく関係する。

このようにATPは、

自由エネルギー的には非常に不安定=大量のエネルギーを蓄積できる

活性化エネルギー的には非常に安定=生体内で自発的に分解することはない

という非常に稀な2面性をもった分子である。

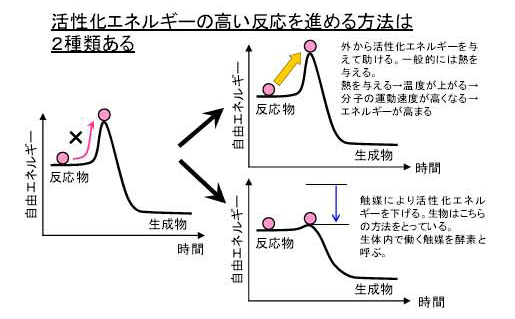

この活性化エネルギーの高い反応を進めるためにひつようなものが酵素(触媒)と呼ばれる。

酵素とは、生体でおこる化学反応を触媒する分子である。生物の骨格構造として、中心体やヌクレオチド、DNA、RNAなどいくつか要素は存在するが、その働きのありようを考えればこれら全ては酵素の役割(低エネルギーから高エネルギー生成物をつくりだす反応補助)をしていると考えても良い。

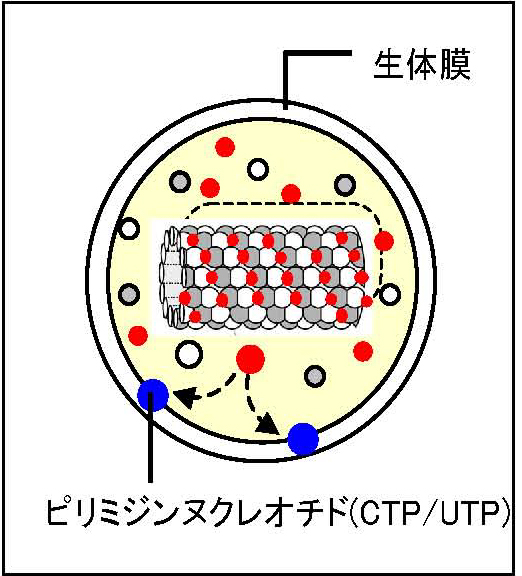

このようにATPヌクレオチドを起点とし、生命の原基化合物は、高エネルギー(高分子)の生成物を徐々に作り始め、CTPの生成から生体膜を作り出すに至った。

■地球の豊かな反応エネルギーを継承した生命

細胞膜を獲得することで、内と外を区分けすることができ、細胞質という小宇宙を作り出すことになる。

さらに選択的透過性により外部からのエネルギーを膜内に蓄積することが可能になり、原始地球が持っていた豊かな反応系のエネルギーをそのまま取り込むことになった。

その後40億年、生物は一貫して高エネルギー状態に向かう(内圧を高める)方向で適応を続けてきた。

それは、高分子化⇒単細胞⇒多細胞化⇒群態化のベクトルであり、高いエネルギー(仕事)成果に収束する反応(運動)である。

ところで生物が高いエネルギーに向かうということは、そのエネルギーをどこからか供給をうける必要がある。

『ある閉じた系の中のエネルギーの総量は変化しない』というのが、熱力学第一法則だ。

このエネルギーの供給元が地球と考えられる。

実際生物が高エネルギーを獲得していくにつれて、地球のもつポテンシャルは低下(低エネルギー=安定化)に向かっていく。

つまり生命の誕生と同時に地球はそのエネルギーを生物に委ねることになったのである。

地球の豊かな反応エネルギーを継承した生命は、この後、RNAの獲得、細胞分裂機能の完成をもって誕生する。

というわけで続きは次のレポートをお楽しみに