細胞の中には、微小管やアクチン等の細胞骨格があります。中心体から伸びる微小管は、チューブリンタンパク質が集合した細長いチューブで、細胞内に放射状に張り巡らされています。

細胞は、この微小管を線路のように使って、いろいろな物質を必要な場所に運んで生きています。また細胞分裂時には、複製された染色体を細胞の両端に運びます。

この線路(微小管)上を、これらのいろいろな荷物を背負って運ぶモータータンパク質:キネシンがあります。キネシンについては、以前の記事でもご紹介しました

→リンク [1]

→リンク [1]今日は、このモータータンパク質:キネシンが、どのようにして微小管上を移動するのか?調べてみました。このキネシンが動く時のエネルギー

は、ATP→ADPの加水分解

は、ATP→ADPの加水分解  から生まれています。

から生まれています。まずは、いつもの応援クリック・・・お願いします。

[2]

[2] [4]

[4]

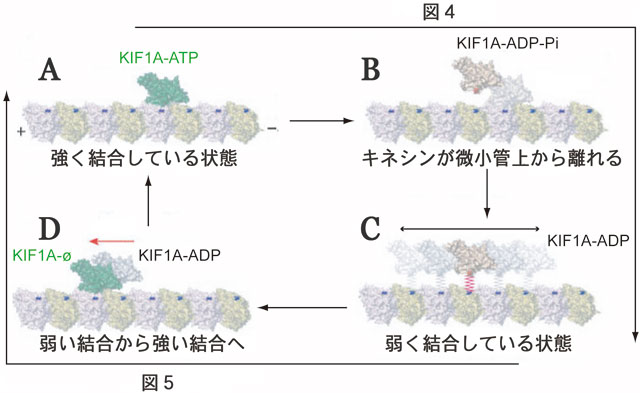

さっそく、下図をもとに微小管上を動くキネシンと、ATP・ADPの関係を見ていきましょう。

①キネシンは、微小管としっかり結合しています。(上図A)

この時、キネシンとATPもしっかり結合しています。

②次にキネシンが微小管から足を上げたように離れます。(上図B)

この時、ATPからリン酸基(Pi)が1個放出され、同時に水分子1個が

くっつきます(加水分解)。

この加水分解で得られるエネルギーを使って、キネシンの構造がロボットのように大きく組

変わり微小管から離れます。

③キネシンは、微小管上をふらふらとし、次の一歩の場所を探します。(上図C)

この時、リン酸基が完全に放出されて、ATPはADPへ変化

しています。

④キネシンは、再度微小管にくっつく(次の1歩を踏む)最終準備に入ります。(上図D)

この時、キネシンがADPと結合した状態から、ADPが離れ一時的に何もない状態になりま

す。(図ではφと表されています)

その後、ATPと結合してサイクルの最初に戻り、キネシンと微小管は

強く結合します。

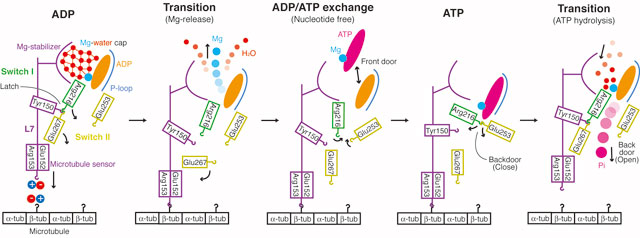

この③~④の段階(次の一歩を踏み出す状態)をもう少し細かく見てみましょう。

キネシンは、微小管線路に乗っている時だけ、輸送の仕事をします。線路に乗っていない時は、無駄な足踏みをしてエネルギーの無駄遣いをしないようになっています。

具体的には、ADPを放出して、ADP・ATP変換が起こらないように、ADPを繋ぎ止めています。ADPはマグネシウム(Mg)と、その周辺に結合した水分子の強いネットワークでしっかりと守られています(上図左、Mg-water cap)。その他にも2重の化学反応の鍵を作り、ADPを繋ぎ止めています。

そしてキネシンの先端が微小管との接続点を見つけたら、微小管とキネシンが電気的なプラス・マイナスで引き寄せれます。この時、キネシンにある2重の化学反応の鎖が外れ、ADPを守っていたマグネシウムと水のネットワークが放出され、ついにADP→ATP変換が起こり、微小管と強く結合します。

非常に小さなモータタンパク質:キネシンが、このような仕組みをもとに微小管上を、まるで人が荷物を運ぶように動いていることに驚きでした。この動く時に必要なエネルギーも、この間の「なんでや劇場」でもよく出てくるATP・ADPの変換から生まれているんですね。

近代科学が作りだした様々な技術をはるかに超えた仕組みを、30億年以上前に作り出している。生物史の深さに改めて感動です。

参考:続「運び屋」キネシンの動くしくみ 2009.1.15 [5]

図等も上記からお借りしました。