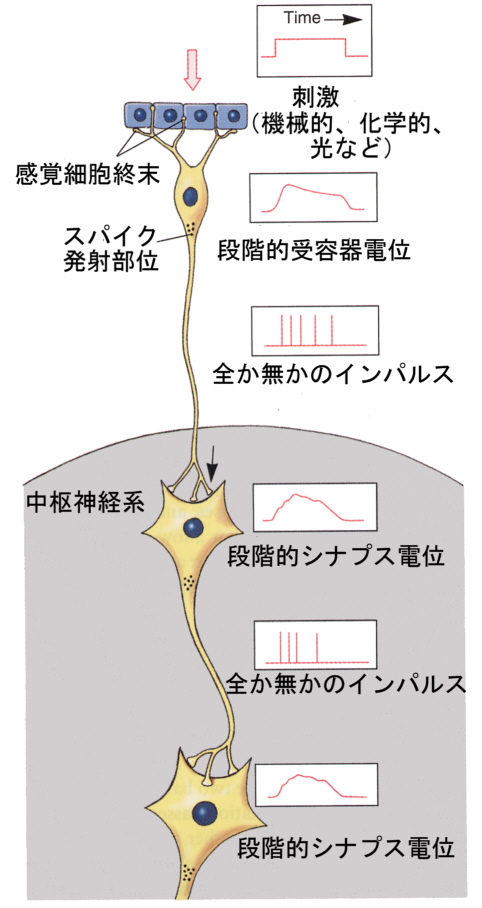

今日は神経細胞の電気信号がどのように細胞間を伝搬するのか、「シナプス」を中心に紹介いたします。

画像は東京都神経研 [1]よりお借りしました。

シナプスとはニューロンの軸策の先端と神経細胞の樹状突起や筋細胞などと接する部位のことですが、神経細胞同士の間は20~50nmの隙間があります。多細胞生物には細胞間の隙間を保ちながらくっつくという仕組みがあり神経細胞も同様です。

細胞接着とカドヘリン [2]

に詳しく紹介されていますので参照してください。

軸策を伝わった電気信号は先端で、神経伝達物質を放出し、化学信号に変換されます。細胞間の数十nmの隙間を化学物質で伝達するのです。

そして受け手の神経細胞もしくは筋細胞の受容体で再び電気信号に変換され伝達されます。

これがよく知られている化学シナプスの仕組みです。

画像は細胞生物学 [3]から

しかし、わざわざ化学物質に置き換えなくても電気信号を直接伝達すればいいのにと思っていたら、そういうシナプスもありました。

いつもの応援もお願いします。

[4]

[4]![]() [5]

[5] [6]

[6]

電気シナプスです。

電気シナプスはカドヘリンを使わず、コネクソンというタンパク質6量体を用いて、二つの細胞の細胞膜を貫通し結合させる仕組みです。これをギャップ結合といいます。

画像は細胞生物学 [3]から

無脊椎生物の神経細胞では一般的に用いられているようで、カルシウムイオンがコネクソンのパイプを透過するので、直接電気信号を伝えることができます。

敵や餌に遭遇したときに瞬間的に反応する素早さを重視した仕組みと言われています。イカが体中の海水を一気に放出して獲物に向かったり、ザリガニの尻尾に触れたときの逃避行動などが理由として説明されています。

最近では脊椎動物にも存在することがわかってきたようです。海馬や大脳皮質にもあるようです。

では、脊椎動物がスピードと双方向性を兼ね備えた電気シナプスよりも化学シナプスを発達させたのはなぜでしょうか?

脊椎動物は神経細胞の膨大なネットワークを構築してきました。一つの神経細胞は数百の神経細胞とつながります。ただ闇雲に軸策を延ばす訳ではないでしょう。単細胞は同種を認識するために化学物質を用いたように、神経細胞も同様なシグナルを出して誘導を行っているはずです。それがシナプス前細胞のシナプス小胞から放出される神経伝達物質ではないでしょうか。

シナプス小胞が受容体の他にグリア細胞に向けて放出されていることが突き止められています。グリア細胞がネットワーク構築のもう一方の主役であることは一般的になってきていますが、シナプス小胞から放出される化学物質はさらに周辺に拡散し、他の神経細胞の軸策を誘導しているのではないかと仮説を立ててみました。