「生物が群れるのはなんで?」「いつから?」・・・といった『群れ(=同類認識)』に対する見解は、生命の誕生という歴史の原点まで遡らないと、明確には分からない。そして、その原点に近づくほどその論拠となる資料・化石群が少ないのが実情だ。

しかし、この『群れ(=同類認識)』は非常に重要な根概念・思考のベースとなるものであり、分からないままではモヤモヤする。今回はここをスッキリする為にも一定の【仮説】を提示・紹介したいと思う。

応援クリック願います↓

[1]

[1]

![]() [2]

[2]

[3]

[3]

以下「生命と進化」~古細菌と真正細菌 [4]より引用転載

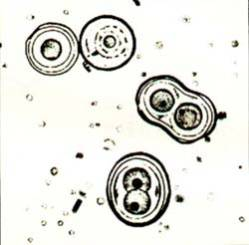

最初の生命あるいは細胞は、我々が今日考える生物とは大きく異なり、極めて未熟な発展段階にあったと考えられる。恐らく最初の細胞は、細胞膜の中にわずかのDNA断片を持ち、今の生物が行う代謝過程のごく一部分だけ担うようなものだったかも知れない。

そして、こうした不完全な原始細胞が多数集合して代謝産物を次々と交換していく事で、初めて1個の独立した生命として機能を果たしていたのだろう。いわば、様々な異なる機能を持ち互いに補い合う原始細胞の集団が、1個の完結した生物であったと見る事もできる。

つまり、全生物の共通祖先は「1つの細胞ではなく、共同体的にゆるく連帯した多様な原始細胞」の一群であった。生命は独立した細胞とは言えない様な段階から、一種の生態系を形成する事で生きてきたのである。以後、少しずつ1つの細胞内に必要なDNAを集中させていく事で細胞の機能を拡大し、徐々に生物としての完結性・独立性を高めていったと考えられる。

生命が誕生したばかりの原始地球の熱湯の海では、こうして徐々に独立した生物としての体裁を整えつつあった、何種類もの原始細胞が共存していたと思われる。

しかし、どの生命も不完全で、独力で生存できるものはいなかった。今日でも、細菌は持てる遺伝子が限られ充分な代謝能力がない為、何種類もの細菌が互いに助け合い補い合って、複雑な生態系を形作る事で生きている。そればかりではなく、細菌間で有用な遺伝子の交換までして、協力して細菌の世界を維持しているのは先に見たとおりである。

生まれたばかりの原始生命は、様々な物質が出入りする不完全な細胞膜を通して、互いに必要な遺伝子や物質を交換し、助け合って生きていたと考えられる。隣の細胞から必要な酵素やヌクレオチドを貰い、さらには死んだ細胞から漏れ出たDNAさえ取り込み進化して行った事だろう。これらの不完全な生命は熱水が噴出する海底に棲んでいたが、言わば全体として1つの生命であった。

実際、今日ではrRNAの塩基配列から生物の系統関係が調べらているが、異なる遺伝子を用いると全く違った系統樹が得られる場合も多いと言う。生まれたばかりの細胞間では遺伝子の水平移動が高頻度で起こり、単一の系統樹を描けないほど錯綜していたと考えられるのである。その後、周囲の細胞とDNAを交換し取込む事で有効な遺伝情報を蓄積し、必要な高分子を自ら合成できる様になり、細胞膜も必要なものだけを選択的に通す様に改善されて、徐々に生命としての独立性を高めて行ったのである。

注)原始真核生物は古細菌の仲間から進化し、それに真正細菌がミトコンドリアや葉緑体として細胞内共生する事で真核細胞が誕生するわけだが、真核生物の核の遺伝子には古細菌由来のものだけではなく、呼吸や光合成に関係がない真正細菌由来のものも多く含まれている。

また古細菌がかなりの数の真正細菌の遺伝子を持っていたりする。つまり、最初の真核生物が出現する頃までの生物の初期進化段階では、遺伝子の水平移動が高頻度に起こり、進化に重要な影響を与えていたと考えられる。その結果、生物の共通祖先を示す系統樹の幹部分も1本ではなく、多くの枝の絡まった叢林の様になっているのである。こうした遺伝子の水平移動に制約が加えられるのは、多細胞の真核生物が出現して生殖細胞が隔離される様になってからと思われる。

<コメント>

・ここで言われている事で非常に納得がいくのが、「原始生物は不完全な状態から発生・誕生した」とする考え方である。

・よくよく考えると、地球誕生時は無機物の塊であり、太陽エネルギー・電磁波、引力と地軸のズレより→地殻活性・海・大気生成及び宇宙波防御というふうに環境(外圧)は変化したものである。ここで、生命(有機タンパク)の誕生は、分子レベルの化学変化による賜物でしかなく、その原初形態は当然のごとく不完全な状態からのスタートは理に適う。

・当然不完全であった原初から群れて助け合い・生きてきた事は疑いようが無く、逆にそうしないと崩壊(全滅)するという状況下であったのが事実なのでしょう。

・ここでその分子構造をなるべく安定化するよう適応した結果が細胞という一定期の完成物であると考えると良いと思われ、その適応手法=群れる行為は、遺伝子レベル・歴史レベルから見ても最も根幹にある適応手段なのだと考えられます。

・また、るいネット~そして、本来のタンパク質構成を劣化させたが故に、低温化に進化適応していったと言える。 [5]

にあるように、生命を形作るタンパクそのものも「完全では無い(=高温での適応と低温での適応で構成が変わってしまう)」所からスタートしているからこそ、その可能性の低温化での適応に向かう構造にある事も伺え、そこでもまた不完全である故に群れる必然性が発生しているとも言える。

『生命は誕生時点から不完全(完結したものでは無い)なものであり、ゆえに共に生きてきた=群れる結果になった』

※このように認識を仮説とは言えベースにして生命を考えると、生物が逆境に進化するのも、外圧に適応するよう生きているのも、圧力を生み出してでも活力を出しているのも全て納得が行く。

そもそも不完全であるが故に適応し続けなければ淘汰され、完全を求めても幻想に終わる=あるのは適応し続けるだけである。といった現代の人間社会(仕事であれなんであれ)に共通した根概念である事に改めて気付かされます。