アカゲザル [1](マカク属 [2])とマントヒヒ [3](ヒヒ属)の脳と社会(集団)構造の違いを紹介します。

脳の違いについては、各領野の大きさが2倍程度ことなること、マントヒヒ(図左)にはアカゲザルにはない6aγという新しい領野が出現していることがわかる。マカクからヒヒへの進化の過程で、領野が拡大するとともに新しい領野が出現したのである。

これらのちがいはマントヒヒの社会構造がアカゲザルにくらべて複雑であること、採食行動が複雑で地下水を掘りだすために器用に穴を掘ったり、さらには集団で狩りを行ったりすることと関係するのかもしれない。

続きを読む前に  応援よろしくお願いします。

応援よろしくお願いします。

[4]

[4]![]() [5]

[5] [6]

[6]

マントヒヒの社会

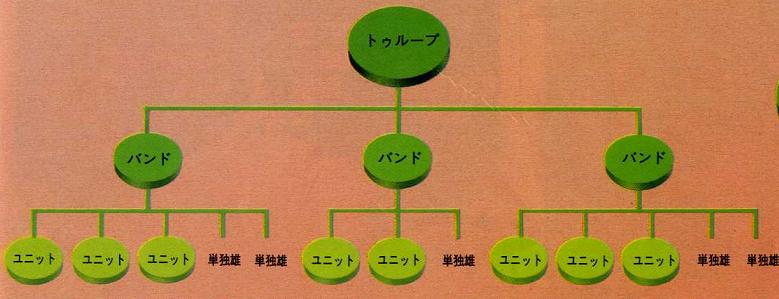

3重の重層社会構造をもつ。最下層は1頭の雄と数頭の雌からなる「ユニット」で、いくつかのユニットとユニットをもたない雄からなる「バンド」をつくる。バンドの構成員はいっしょに遊動する。夜間にはいくつかのバンドが岩場に集まって休眠集団「トゥループ」をつくる。

アカゲザルの社会

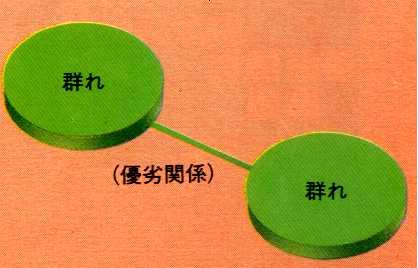

数頭の雄とその約2倍の雌からなる群れをつくる。雄の間には明確な順位がある。近くの群れとは優劣関係をもつ。

(以上引用は、Newton別冊「人体の不思議」より)

マントヒヒはオナガザルの中では大型で、雄と雌の体格差が2倍近くあり、より闘争性に特化しているといえます。地上に追いやられたサルが大型化を志向し、種間闘争も含めた外圧に対応するため群れを大きくする戦略をとったのではないでしょうか。