>6500万年前恐竜が絶滅すると、哺乳類はたった300万年という短い間に拡散適応していきます。

http://www.biological-j.net/blog/2006/10/post_16.html [1]

哺乳類はとても身近で、人間に近いものも感じます。

なんでやカードも哺乳類の絵が多い。

ということで、シリーズ10は哺乳類の拡散適応の様相について解明していきましょう

ところで、はじめまして、くまな と申します。よろしくお願いします。 😀

実現論では、以下のように記述されています。

>大型爬虫類の絶滅という環境変化によって、小型爬虫類や猛禽類や初期肉食獣が多様化し繁殖していったが、この環境は(相手が10m級の大型爬虫類であるが故に、体長10~20cmのモグラは充分に「隠れ棲む」ことができたが、相手が小型爬虫類や肉食獣になると)モグラ類にとっては、大型爬虫類の時代以上に危険な生存状態となった。この危機的状況ゆえに、モグラ類は急速かつ多様な拡散適応を遂げ、現在に繋がる様々な哺乳類が登場することになる。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=100&c=1&t=3#03 [2]

現在、地球上のあらゆるところに生息する各哺乳類たちは、どうして今のような適応態になったのでしょうか。

クジラが海に戻ったのは、なんで

シロクマやペンギンが寒い  ところにいるのは、なんで

ところにいるのは、なんで

ゾウの鼻、キリンの首が、長いのはなんで

コウモリ

が飛ぶようになったのは、なんで?それと洞窟の中にいるのは、なんで

が飛ぶようになったのは、なんで?それと洞窟の中にいるのは、なんで  などなど…

などなど…

(理由を知りたい  と思った方は

と思った方は  クリックで、応援してください。)

クリックで、応援してください。)

[3]

[3] ![]() [4]

[4] [5]

[5]

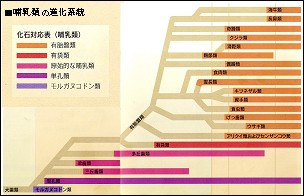

下の系統樹  をみると、哺乳類の適応放散のようすが垣間見られます。

をみると、哺乳類の適応放散のようすが垣間見られます。

現存する哺乳類は、単孔類、有袋類、有胎盤類です。

単孔類は、カモノハシ科とハリモグラ科で、どちらもオーストラリアに生息しています。

単孔類という名は、肛門・排尿口・生殖口が分かれておらず総排出口になっていることからそう呼ばれています。(参考→http://www.biological-j.net/blog/2006/10/post_19.html [6])

そのような動物は軟体魚類、両生類、爬虫類、鳥類で一般的で、哺乳類の中でも原始的な身体のしくみを持っているといえるでしょう。

有袋類は、カンガルーやコアラなどです。

参考に→http://marspial.hp.infoseek.co.jp/yu-zukann.htm [7]

ちなみに、モルガヌコドンは↓こんなヤツです。

2億2000万年前に生きていました。

http://d.hatena.ne.jp/m4n4/20051009 [8]

現在では、アデロバシレウスが最古の哺乳類といわれています。

http://www.biological-j.net/blog/2006/10/post_17.html [9]